- •Предмет и задачи физиологии. Методы физиологических исследований. Потенциал покоя и потенциал действия

- •Предмет и задачи физиологии; общее, практическое и прикладное значение физиологии

- •2.Краткая характеристика развития физиологии

- •Методы физиологических исследований: аналитические и синтетические; их значение; острый и хронический эксперимент

- •4.Понятие о физиологических функциях, их параметры

- •Понятие о гомеостазе, его константы

- •Возбудимость, возбуждение, возбудимые ткани. Общие свойства возбудимых тканей

- •Электрические явления как основа возбуждения тканей

- •Мембранный потенциал покоя, механизм его происхождение, параметры, методика регистрации, физиологическая роль

- •10.Изменении мембранного потенциала под действием электрического тока как раздражителя. Локальный ответ. Уровень критической деполяризации (порог деполяризации) как мера возбудимости клетки

- •Потенциал действия (пд), методы регистрации, фазы, механизмы их происхождении, физиологическое значение

- •Изменения возбудимости клетки во время развития пд. Периоды рефрактерности, механизмы их происхождения, физиологическое значение

- •Действие постоянного тока на возбудимые ткани, использование его в клинической практике

- •Гальванизм, его симптомы. Гальванизация в стоматологии

- •2. Физиологические свойства нервных волокон

- •3.Параметры возбудимости нервных волокон (реобаза, полезное время, хронаксия, аккомодация, лабильность). Использование хронаксиметрии

- •4.Механизмпроведения возбуждения по нервным волокнам

- •5.Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •3.Закон изолированного проведения возбуждения.

- •6.Закон «всё или ничего» для нервного волокна

- •7.Скорость проведения возбуждения, факторы, от которых она зависит

- •8.Классификация нервных волокон в зависимости от функции, диаметра и скорости проведения возбуждения

- •9.Потенциал действия смешанного нерва

- •10.Нервно-мышечный синапс, его строение

- •11.Механизм химической передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс. Медиатор нервно-мышечной передачи в скелетной мышце

- •12.Потенциал концевой пластинки (пкп), его происхождение и значение

- •13.Физиологические механизмы нарушения нервно-мышечной передачи. Использование этих механизмов в клинике

- •14.Особенности передачи возбуждения в синапсах гладких мышц

- •15.Трофическая функция нейронов

- •16.Электроодонтометрия, её значение для диагностики заболеваний и лечения зубов

- •Физиологические особенности мышц. Механизмы мышечного сокращения

- •1.Физиологические особенности и функции скелетных мышц. Механизм сокращения и расслабления поперечно-полосатых мышц

- •2.Механизм сопряжения возбуждения и сокращения в поперечно-полосатых мышечных волокнах (электромеханическое сокращение).

- •3 .Нейромоторные (двигательные) единицы, их виды.

- •4.Виды сокращений мышц в зависимости от частоты раздражения. Одиночные, тетанические сокращения. Одиночные сокращения Мышцы, взаимосвязь между сокращением и возбуждением мышцы

- •5.Механизм тетануса в изолированной мышце. Оптимум и пессимум частоты раздражения. Механизм тетануса в целом организме

- •6.Изометрическое сокращение, зависимость между длиной мышечного волокна и его напряжением

- •7.Изотоническое сокращение, зависимость между скоростью сокращения мышцы и её нагрузкой

- •8.Сила и работа мышц. Зависимость работы мышц от нагрузки и ритма работы. Использование в практике

- •9.Утомление мышц, его механизмы

- •10.Динамометрия

- •11.Электромиография

- •12.Гладкие мышцы, их типы. Связь возбуждения и сокращения гладких мышц

- •13.Контрактура мышц, ее последствия

- •14. Гнатодинамометрия, её значение для клиники

2. Физиологические свойства нервных волокон

К физиологическим свойствам волокон относится способность возбуждаться (возбудимость) и проводить импульсы ( проводимость).

Возбудимость связана со структурой возбудимой мембраны, в которой имеются К+ и Na+ - потенциалоуправляемые каналы. При работе этих каналов формируется МП нервного волокна, который при пороговых раздражениях переходит в ПД. Возбудимость толстых миелинизированных волокон - наибольшая, у тонких немиелинизированных - наименьшая.

Проведение возбуждения по нервным волокнам может происходить в течение многих часов, т.е. они практически не утомляются. Второй особенностью проведения возбуждения является бездекрементный (без затухания, снижения амплитуды) характер. Третья особенность - фактор надёжности ~ гарантирует возбуждение лежащих рядом перехватов Ранвье и даже «перескакивание» через несколько этих перехватов.

3.Параметры возбудимости нервных волокон (реобаза, полезное время, хронаксия, аккомодация, лабильность). Использование хронаксиметрии

Реобаза - порог возбуждения нервного волокна для электрического тока. Электрический ток применяется для раздражения по следующим причинам:

а) является адекватным раздражителем (в организме нервные волокна также возбуждаются электрическим током);

б) возможно легко регулировать силу и длительность тока раздражения;

в) действие порогового тока не повреждает ткань.

Реобаза измеряется в вольтах (В), миллиамперах (мА) -либо порогах (П).

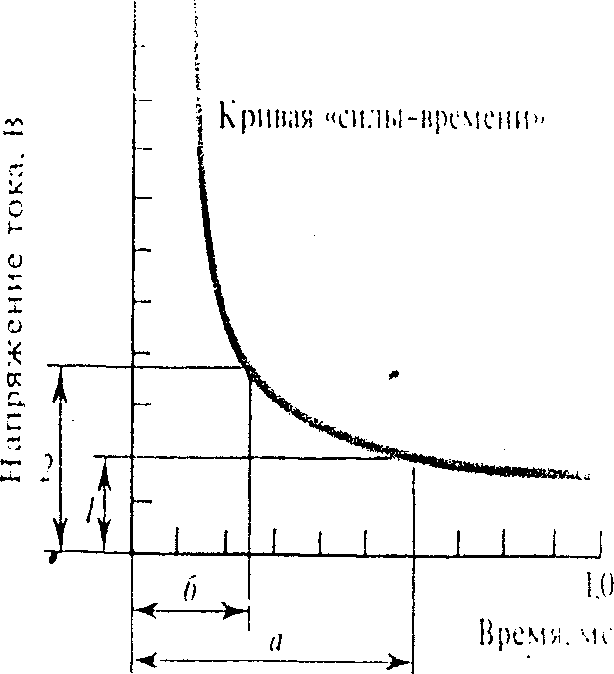

Полезное время ~ время, в течение которого должен воздействовать электрический ток силой в один порог (1П), чтобы вызвать возбуждение ткани (рис. 8, А).

Хропаксия - минимальное время, в течение которого ток силой 2П может вызвать возбуждение ткани (рис. 8, Б). Хронаксия измеряется в миллисекундах (мс), определяет возбудимость ткани, в частности, время открытия Nа+ - каналов.*

Аккомодация — снижение возбудимости ткани при медленном нарастании тока раздражения. Поэтому для возбуждения нервных волокон необходимо применять быстро нарастающие токи (прямоугольные импульсы тока).

37

Лабильность (функциональная подвижность) - способность возбудимой ткани воспроизводить максимальное число потенциалов действия без трансформации ритма (число ПД должно соответствовать числу раздражающих стимулов). Измеряется в Гц\ для толстых нервных волокон лабильность составляет около 1000 Гц. Менее возбудимые ткани имеют меньшую лабильность (например, скелетная мышца — не более. 100 Гц); самая низкая лабильность - в железистых клетках.

Рис.8. Кривая «силы-времени», которая характеризует зависимость возбуждения от длительности действия раздражителя; 1- сила раздражения - III порог; 2 - сила раздражения - 2П; а — полезное время; б - хронаксии.