- •Предмет и задачи физиологии. Методы физиологических исследований. Потенциал покоя и потенциал действия

- •Предмет и задачи физиологии; общее, практическое и прикладное значение физиологии

- •2.Краткая характеристика развития физиологии

- •Методы физиологических исследований: аналитические и синтетические; их значение; острый и хронический эксперимент

- •4.Понятие о физиологических функциях, их параметры

- •Понятие о гомеостазе, его константы

- •Возбудимость, возбуждение, возбудимые ткани. Общие свойства возбудимых тканей

- •Электрические явления как основа возбуждения тканей

- •Мембранный потенциал покоя, механизм его происхождение, параметры, методика регистрации, физиологическая роль

- •10.Изменении мембранного потенциала под действием электрического тока как раздражителя. Локальный ответ. Уровень критической деполяризации (порог деполяризации) как мера возбудимости клетки

- •Потенциал действия (пд), методы регистрации, фазы, механизмы их происхождении, физиологическое значение

- •Изменения возбудимости клетки во время развития пд. Периоды рефрактерности, механизмы их происхождения, физиологическое значение

- •Действие постоянного тока на возбудимые ткани, использование его в клинической практике

- •Гальванизм, его симптомы. Гальванизация в стоматологии

- •2. Физиологические свойства нервных волокон

- •3.Параметры возбудимости нервных волокон (реобаза, полезное время, хронаксия, аккомодация, лабильность). Использование хронаксиметрии

- •4.Механизмпроведения возбуждения по нервным волокнам

- •5.Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •3.Закон изолированного проведения возбуждения.

- •6.Закон «всё или ничего» для нервного волокна

- •7.Скорость проведения возбуждения, факторы, от которых она зависит

- •8.Классификация нервных волокон в зависимости от функции, диаметра и скорости проведения возбуждения

- •9.Потенциал действия смешанного нерва

- •10.Нервно-мышечный синапс, его строение

- •11.Механизм химической передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс. Медиатор нервно-мышечной передачи в скелетной мышце

- •12.Потенциал концевой пластинки (пкп), его происхождение и значение

- •13.Физиологические механизмы нарушения нервно-мышечной передачи. Использование этих механизмов в клинике

- •14.Особенности передачи возбуждения в синапсах гладких мышц

- •15.Трофическая функция нейронов

- •16.Электроодонтометрия, её значение для диагностики заболеваний и лечения зубов

- •Физиологические особенности мышц. Механизмы мышечного сокращения

- •1.Физиологические особенности и функции скелетных мышц. Механизм сокращения и расслабления поперечно-полосатых мышц

- •2.Механизм сопряжения возбуждения и сокращения в поперечно-полосатых мышечных волокнах (электромеханическое сокращение).

- •3 .Нейромоторные (двигательные) единицы, их виды.

- •4.Виды сокращений мышц в зависимости от частоты раздражения. Одиночные, тетанические сокращения. Одиночные сокращения Мышцы, взаимосвязь между сокращением и возбуждением мышцы

- •5.Механизм тетануса в изолированной мышце. Оптимум и пессимум частоты раздражения. Механизм тетануса в целом организме

- •6.Изометрическое сокращение, зависимость между длиной мышечного волокна и его напряжением

- •7.Изотоническое сокращение, зависимость между скоростью сокращения мышцы и её нагрузкой

- •8.Сила и работа мышц. Зависимость работы мышц от нагрузки и ритма работы. Использование в практике

- •9.Утомление мышц, его механизмы

- •10.Динамометрия

- •11.Электромиография

- •12.Гладкие мышцы, их типы. Связь возбуждения и сокращения гладких мышц

- •13.Контрактура мышц, ее последствия

- •14. Гнатодинамометрия, её значение для клиники

Действие постоянного тока на возбудимые ткани, использование его в клинической практике

Впервые действие было продемонстрировано Э.Пфлюгером в 1859г.; в настоящее время изучен механизм изменений возбудимости клеток при действии постоянного тока. Прохождение постоянного тока через мембраны клеток приводят к трём основным эффектам:

гиперполаризацип:

деполяризации;

изменению критического уровня деполяризации.

Эти изменения называются электротоническими (электрон).

При непродолжительном действии отрицательного полюса на клетку происходит сё деполяризация; возбудимость клетки возрастает. При действии положительного полюса тока происходит гиперполяризация, возбудимость клетки снижается.

При длительном воздействии отрицательного полюса наблюдается снижение возбудимости, положительного - повышение возбудимости.

В соответствии с мембранной теорией снижение возбудимости при длительной деполяризации связано с инактивацией натриевой проницаемости.

Использование действия постоянного тока в клинической практике.

Электрофорез ~ направленное перемещение необходимых ионов в электропроводящей среде под действием внешнего электрического поля. В клинической практике используется для введения в организм лекарственных веществ (напр, йода, брома).

Гальванизация - применение с лечебной.целью постоянного тока невысокого напряжения (30-80 В) и небольшой силы (до 50 мА). При этом раздражаются рецепторы кожи и рефлекторно изменяются физиологические процессы (например, происходит расширение кровеносных сосудов, улучшается трофическое действие вегетативной нервной системы).

Гальванизм, его симптомы. Гальванизация в стоматологии

Гальванизм - патологическое явление в полости рта, в основе которого лежит появление гальванических токов в ротовой полости. Это возможно при наличии в ротовой полости двух зубных коронок из разных металлов. Впервые данное явление продемонстрировано Л.Гальвани, который показал наличие контактной разности потенциалов между медью и цинком (первый опыт Гальвани).

Клинически гальванизм характеризуется появлением металлического вкуса во рту, извращением вкуса, ощущением сухости в полости рта, стоматитом.

Для исключения этих явлений необходимо производить протезирование всех зубов одним и тем же металлом, причём эти металлы должны содержать минимум посторонних примесей.

ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНА И НЕРВНЫХ ВОЛОКОН.

ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ И ЧЕРЕЗ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ СИНАПС

Физиологическая роль структурных элементов

нейрона и нервного волокна

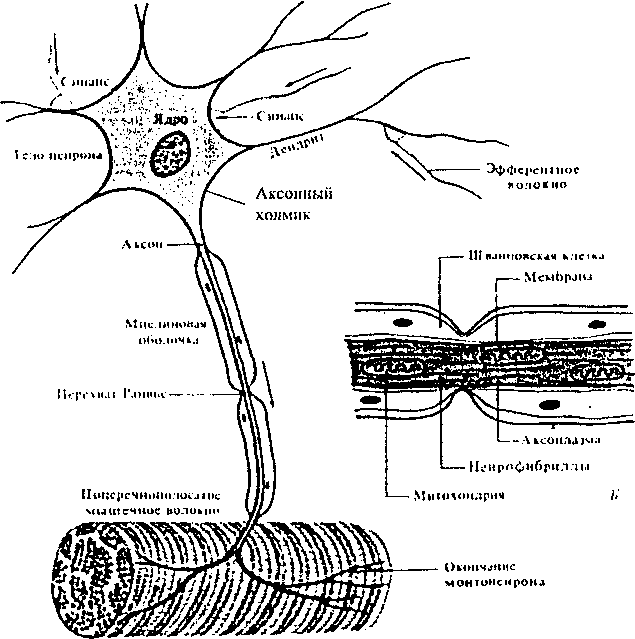

Нейрон является основной структурной и функциональной единицей ЦНС. Он состоит из следующих частей, которые имеют различное физиологическое значение (рис. 7, А).

Тело (сома) нейрона.

-Фят*&&&**■ жгутювш'

•***»

Ажгин

Физиологическая

роль:

Физиологическая

роль:

а) интеграция сигналов на мембране сомы;

б) трофическая функция (поддерживает метаболизм периферических органов, например, мотонейрон - трофику скелетной мышцы);

в) синтез медиаторов.

2. Дендриты - многочисленные разветвления нейрона.

Физиологическая роль:

а) проводят возбуждение от других нейронов к телу клетки;

б) выравнивают ионные градиенты после ПД.

3. Аксонный холмик ~~ место перехода тела клетки в аксон.

Физиологическая роль: это наиболее возбудимая часть нейрона; здесь происходит генерация ПД.

4. Аксон нейрона - одиночный длинный отросток (нервное волокно). Физиологическая роль:

а) проводит возбуждение к эффектору (мышце);

о) связывает данный нейрон с другими нейронами;

в) транспортирует вещества от тела нейрона к мышце и наоборот.

Р ис.7.

Нейрон и его компоненты. А

— нервная клетка, аксон (нервное

волокно), мышца; Б

— строение нервного волокна.

ис.7.

Нейрон и его компоненты. А

— нервная клетка, аксон (нервное

волокно), мышца; Б

— строение нервного волокна.

Более полно строение нервного волокна представлено на рис. 7, Б.

В миелинизированном нервном волокне существуют структуры, имеющие различное физиологическое значение.

Шваиновская клетка, формирующая миелиновую оболочку волокна (рис. 7, А).

Физиологическая роль: является электрическим изолятором;

поддерживает функцию аксонной мембраны.

Мембрана нервного волокна - возбудимая мембрана, содержащая потенциалуправляемые каналы для К+, Nа+ - ионов.

Физиологическая роль: в участках мембраны, не закрытых миелином (перехваты Ранвье, рис. 7, А), генерируется ПД; в дальнейшем он проводится по мембраме к мышце; поддерживается мембранный потенциал волокна.

Аксотазма - жидкая среда нервного волокна. В ней имеются ионы К+ и Nа+, причём ионов К+ значительно больше, чем Nа+ ионов.

Физиологическая роль:

а) поддерживает структуру аксона;

б) с помощью митохондрий, нейрофиламентов и микротрубочек аксоплазмы происходит транспорт веществ по аксону (аксоплазматический или аксонный транспорт).