- •3. Вопросы для самоподготовки

- •4. Задача (задачи) для самоподготовки

- •5. Структура и содержание занятия

- •6. Литература

- •7. Оснащение занятия

- •Классификация систем вентиляции

- •1.1 По назначению

- •1.2 По сфере действия

- •1.3 По способу перемещения воздуха

- •1.4 По конструктивным особенностям

- •Приложение 2 Вычисление достаточности вентиляции жилых и общественных зданий по количеству углекислоты.

- •Тестовые задания

1.4 По конструктивным особенностям

Система вентиляции имеет разветвленную сеть каналов для перемещения воздуха, либо каналы отсутствуют, например, при установке вентилятора в стене, в перекрытии и т.д.

Таким образом, любую систему вентиляции можно охарактеризовать по четырем признакам: по назначению, сфере действия, способу побуждения, конструктивным особенностям.

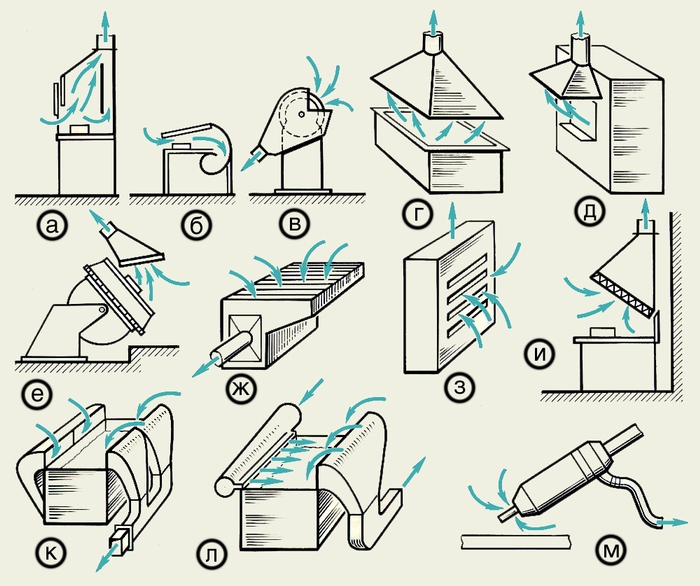

Рассмотрим основные типы вентиляции изображенные на рисунке

рис. 2 Схемы основных типов вентиляционных систем

Отражены основные типы:

- система вытяжная, местная, механическая, канальная (удаление

выделяющихся вредностей от технологического оборудования) –

локализующая вентиляция (рисунок 2, а);

- система приточная (или вытяжная), общеобменная, естественная,

бесканальная (аэрация, приток воздуха через открывающиеся фрамуги окон)

(удаление – через фонарь) (рисунок 2, б);

- система приточная, общеобменная, механическая, канальная (рисунок 2, в).

В промышленных зданиях, где выделяются разнородные вредности (тепло, влага, газы, пары, пыль) и выделение их происходит в весьма различных условиях (сосредоточенно, рассредоточение, на различных уровнях), часто нельзя обойтись какой-либо одной системой, например местной или общеобменной.

В производственных помещениях для удаления воздуха от локальных источников служат системы местной вытяжной вентиляции; для подачи воздуха на рабочие места с особыми условиями, например, у источников лучистого тепла, применяют местные приточные системы (воздушные души) в этих же помещениях для удаления вредностей, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы; для подачи воздуха в помещение с его равномерным распределением служат приточные общеобменные системы.

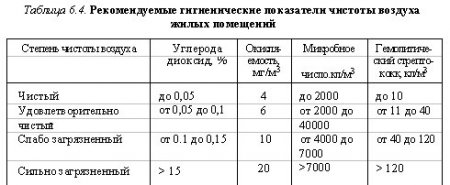

Воздух жилых помещений может загрязняться вследствие физиологических обменных процессов человека, сгорания газа, стирки белья и одежды, приготовления пищи, деструкции полимерных отделочных материалов. В загрязненном воздухе увеличивается содержание оксидов углерода, серы и азота, аммиака, формальдегида, нафталина, сероводорода, микробов, пыли и др. Кроме это-го, повышаются температура и влажность воздуха, уменьшается содержание кислорода, появляется неприятный запах. Загрязнение воздушной среды жилища неблагоприятно отражается на самочувствии, работоспособности и здоровье людей. Показателями чистоты воздуха в жилых помещениях служат содержание углерода диоксида, окисляемость воздуха, общая микробная обсемененность, содержание гемолитических стрептококков (табл. 6.4). Таблица 1. Рекомендуемые гигиенические показатели чистоты воздуха жилых помещений

Важным мероприятием по борьбе с загрязнением воздуха помещений является вентиляция, которая направлена на замену воздуха жилища чистым атмосферным. Вентиляция, кроме того, положительно влияет на микроклимат и имеет противоэпидемическое значение. Вентиляция должна полностью удалять загрязненный воздух, подавать достаточное количество чистого воздуха, быть регулируемой и бесшумной. Применяемая вентиляция классифицируется по способу перемещения воздуха на естественную и механическую, по способу подачи и удаления - на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную, по назначению - на местную и общеобменную.

В жилых и общественных зданиях источниками загрязнения воздуха являются бытовые и осветительные приборы, газовые и электрические плиты и печи, жарочные и сушильные шкафы и др. Основные вредные факторы в этих помещениях избыточное тепло, пыль, продукты неполны о сгорания бытового газа.

Химический состав воздуха в помещениях изменяется в процессе дыхания человека. Вследствие этого в невентилируемой среде происходит постепенное снижение содержания кислорода и возрастание содержания углекислого газа. Одновременно в воздух помещения выделяются так называемые антропотоксины (аммиак, сероводород, летучие жирные кислоты), которые существенно нарушают ощущение комфортности. Взрослый человек в спокойном состоянии может выделять и 1 ч около 22,6 л углекислого газа, а ребенок до 12 лет — около 12 л. Действующими санитарными нормами установлено, что минимальное количество наружного воздуха, подаваемое на 1 человека, должно составлять при естественном проветривании помещения 20—40 м3/ч, а при механической В. производственных помещений — от 60 до 120 м3/ч (в зависимости от доли рециркуляционного воздуха).

При расчете В. жилых и общественных зданий необходимый объем приточного воздуха определяется либо по минимальному нормативу подачи наружного воздуха на 1 человека, либо по кратности воздухообмена (табл.).

В ряде общественных помещений, где круглый год требуется постоянство оптимальных микроклиматических параметров, осуществляется кондиционирование воздуха — специальная обработка приточного воздуха (очистка в фильтрах, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушка) и автоматическое поддержание заданных параметров воздушной среды. К таким помещениям относятся операционные, наркозные, родовые, послеоперационные реанимационные палаты, палаты интенсивной терапии и для больных с ожогами кожи, часть отделений для грудных и новорожденных детей, недоношенных и травмированных детей, а также концертные залы, кинотеатры и др.

В производственных помещениях метеорологические параметры воздушной среды в рабочей зоне должны соответствовать требованиям «Санитарных норм микроклимата производственных помещений» (1987), а содержание вредных газов, паров и пыли — требованиям ГОСТ ССБТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Вентиляция по способу перемещения воздуха подразделяется на естественную и механическую, по способу организации воздухообмена — на общеобменную и местную, по назначению — на вытяжную и приточную.

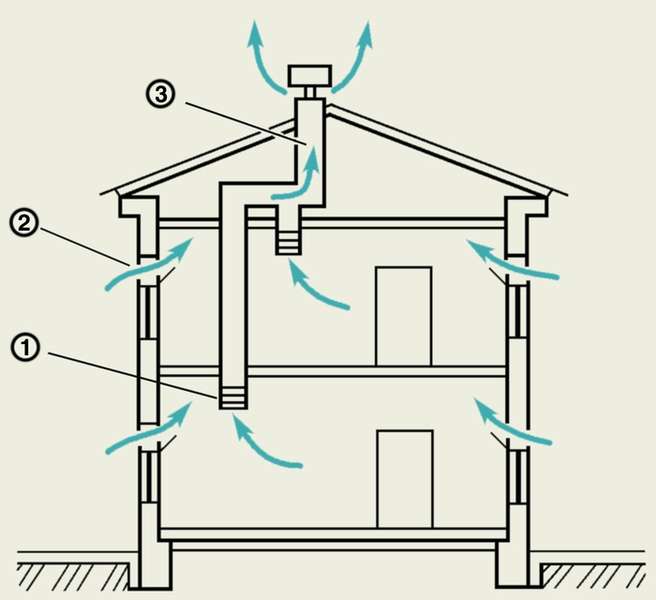

Естественная В. в помещении осуществляется за счет разности давления, которая создается из-за различия температуры (объемного веса) воздуха внутри и снаружи помещения или под действием ветрового напора. Воздухообмен при этом осуществляется через окна, фрамуги, вытяжные шахты и дефлекторы, открытые дверные проемы или ворота, специальные аэрационные проемы и другим естественным путем.

Естественная В. в основном используется в жилых помещениях (рис. 1), во многих помещениях общественных зданий (школьные классы, детские сады, кабинеты, гимнастические залы и др.). В производственных помещениях аэрация применяется при значительном избытке тепла (управляемая естественная вентиляция).

Механическая В. осуществляется путем перемещения воздуха вентиляторами (осевыми, центробежными, шахтными, дутьевыми и др.), эжекторами, вакуум-насосами, турбовоздуходувками и др., которые являются побудителями направленного движения воздуха в вентиляционных системах.

Общеобменная В. охватывает весь объем помещения либо его зоны (верхнюю или нижнюю). Как местные, так и общественные системы В. могут работать на подачу воздуха (приточные системы) и на удаление его за пределы помещения (вытяжные системы). В производственных помещениях обычно используется смешанная В. — механическая и естественная, местная вытяжная и местная приточная, общеобменная приточно-вытяжная.

Местная приточная В. используется для создания в необходимых местах или зонах воздушных оазисов или душей, струйных укрытий, воздушных завес. Воздушный оазис обычно устраивают в горячих цехах; он представляет собой небольшую огороженную с боков и открытую сверху площадку, которую заполняют охлажденным воздухом. Такой оазис служит для временного пребывания работающих. Воздушный душ создают в горячих цехах при высокой интенсивности облучения работающих с помощью передвижной установки, снабженной осевым вентилятором, создающим направленную воздушную струю на облучаемую поверхность работающего. Струйные укрытия в виде плоских или кольцевых воздушных струй служат для ограждения источника выделения вредных веществ и препятствуют их распространению. Воздушные (воздушно-тепловые) завесы в виде плоских воздушных струй, подаваемых по бокам или снизу открытого технологического проема или ворот цеха, используют для предотвращения прорыва вредных веществ или холодного воздуха внутрь помещения.

Местная вытяжная В. предназначена для удаления загрязненного воздуха от определенных мест — из зоны вредных выделений при открытых производственных процессах (сварка, пайка, намазка, склейка) либо непосредственно от источников вредных выделений (технологического оборудования, станков, гальванических ванн и др.), что предотвращает распространение загрязнений по всему объему помещения. Основным элементом систем местной вытяжной В. являются местные отсосы — воздухоприемные устройства самой различной конструкции (рис. 2), которые встроены в технологическое оборудование и поставляются вместе с ним либо пристраиваются и закрепляются на оборудовании в виде стационарных конструкций или устройств, имеющих возможность перемещения в горизонтальном или вертикальном направлении. Эффективность местных отсосов (весовая доля уловленных отсосом вредных веществ по отношению к их общему количеству, выделяющемуся от оборудования) может колебаться в широких пределах от 40 до 100% в зависимости от типа используемого местного отсоса. Та часть вредных веществ, которая не улавливается местными отсосами, попадает в воздух помещения и должна быть удалена системами общеобменной В. От правильного подбора, расчета и эксплуатации местных отсосов зависит эффективность всей В. производственного помещения и в конечном итоге состояние воздушной среды в нем.

В зависимости от взаимного расположения источника вредностей и воздухоприемника обычно различают следующие типы местных отсосов: закрытые — полные укрытия, накатные укрытия, боксы, вентилируемые камеры; полузакрытые с рабочими или транспортными проемами — вытяжные шкафы (рис. 2, а), витринные укрытия (рис. 2, б), укрытия прядильных машин с открывающимися створками, окрасочные камеры; встроенные в технологическое оборудование отсосы — кожухи обдирочных, заточных, шлифовальных и полировальных станков (рис, 2, в), коробчатые укрытия термопластоавтоматов; открытого типа — вытяжные зонты (рис. 2, г), зонты-козырьки над загрузочными отверстиями печей и сушил (рис. 2, д), вытяжные воронки (рис. 2, е), нижние отсосы (рис. 2, ж), боковые отсосы (рис. 2, з), наклонные панели равномерного всасывания (рис. 2, и), бортовые отсосы от гальванических и электролизных ванн (рис. 2, к, л); местные отсосы, встроенные в ручной инструмент при пайке (рис. 2, м), сварке, наплавке, резке металлов либо в режущий инструмент (пылестружкоприемники) при ручной и станочной обработке хрупких пылящих материалов.

Загрязненный воздух, содержащий высокие концентрации вредных примесей, удаляемый местными отсосами, перед выбросом в атмосферу необходимо подвергать очистке. Для очистки воздуха от газов используются самые разнообразные способы, основанные на процессах адсорбции и абсорбции, каталитическом дожигании, химических реакциях циклического типа и др. Для очистки воздуха от пыли используют пылеулавливающее оборудование, работающее по принципу мокрого и сухого пылеулавливания и отличающееся большим диапазоном эффективности в зависимости от размера частиц пыли, содержащейся в очищаемом воздухе.

Библиогр. Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции, М., 1965; Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха, М., 1981; Справочник по гигиене труда, под ред. Б.Д. Карпова и В.Е. Ковшило, с. 154, Л., 1979; Справочник проектировщика, ч. 2 — Вентиляция и кондиционирование воздуха, под ред. И.Г. Староверова, М., 1978.

Рис. 3. Схемы местных отсосов: а — вытяжной шкаф; б — витринное укрытие; в — укрытие-кожух для заточного станка; г — вытяжной зонт; д — зонт-козырек над открытым проемом печи; е — вытяжная воронка при сварке крупногабаритных изделий; ж — нижний отсос; з — боковой отсос; и — наклонная вытяжная панель; к — двухбортовой отсос от гальванической ванны; л — однобортовой отсос с передувкой; м — кольцевой отсос для ручного сварочного пистолета.

Рис. 4. Схема естественной вентиляции жилого помещения: 1 — вытяжная решетка; 2 — фрамуга или окно; 3 — вытяжная шахта; 4 — дефлектор.

Вентиля́ция вытяжна́я — механическая В., осуществляемая путем отсасывания из помещения загрязненного (использованного) воздуха с созданием разрежения, за счет которого чистый воздух поступает снаружи через неплотности в ограждениях, двери, окна или вентиляционные отверстия.

Вентиля́ция вытяжна́я ме́стная — В, в., при которой воздух отсасывается из тех участков помещения, где преимущественно происходит его загрязнение, т. е. близких к источникам выделения вредных веществ.

Вентиля́ция есте́ственная — В. помещений, обусловленная перемещением воздуха через неплотности в ограждающих конструкциях, окна, двери и т.п. вследствие напора ветра и разности температур воздуха внутри и вне помещений.

Вентиля́ция иску́сственная — см. Вентиляция механическая.

Вентиля́ция комбини́рованная — В., представляющая собой сочетание в одном помещении общеобменной и местной В.

Вентиля́ция локализу́ющая — механическая В., имеющая задачей предупредить распространение вредностей по помещению из места их возникновения.

Вентиля́ция механи́ческая (син. В. искусственная) — В., осуществляемая с помощью механических побудителей движения воздуха (вентиляторов, компрессоров, насосов, эжекторов).

Вентиля́ция общеобме́нная — В., при которой заменяется воздух всего помещения (в отличие от локализующей или местной В.).

Вентиля́ция прито́чная — механическая В., осуществляемая путем подачи в помещение чистого воздуха с созданием избыточного давления, за счет которого загрязненный (использованный) воздух выходит через неплотности в ограждениях, двери, окна и т.п.

Вентиля́ция прито́чная ме́стная — В. п., при которой чистый воздух подается на определенный участок помещения или на определенное рабочее место.

Вентиля́ция прито́чно-вытяжна́я — механическая В., при которой подача чистого и отсасывание загрязненного (использованного) воздуха производятся одновременно и, как правило, согласованы по объему.