- •Глава 2 структура биосферы 34

- •Глава 3 теоремы экологии 44

- •Глава 4 ресурсология 177

- •Глава 5 214

- •Глава 1 современная экология: наука или мировоззрение?

- •Охрана природы и окружающей человека среды (натурология)

- •Глава 2 структура биосферы

- •2.1 Подсферфы и надсферы

- •2.2 Горизонтальная структура биосферы и иерархия экосистем. Система систем

- •Глава 3 теоремы экологии

- •3.1. Предварительные замечания

- •3.2.1. Сложение систем

- •3.2.2. Внутреннее развитие систем

- •3.2.3. Термодинамика систем

- •3.2.4. Иерархия систем

- •3. 3. Физико-химические и мол екулярно-&иологнческие основы существования живого

- •3.4. Эколого-орга низменные закономерности 3.4.1, Развитие биосистем

- •3.4,2. Закономерности адаптации биосистем

- •3.5. Закономерности системы организм — среда

- •3.5.1. Общие законы функционирования системы организм — среда

- •3.5.2. Частные закономерности в системе организм — среда

- •3.7.1. Ареал и распространение видов в его пределах

- •3.7.2. Изменение особей (популяций) в пределах видового ареала

- •3.7.3. Закономерности распространения сообществ

- •3.8. Законы функционирования биоценозов и сообществ

- •3.8.1. Энергетика, потоки веществ, продуктивность и надежность сообществ и биоценозов

- •3.8.2. Структура и видовой состав биоценозов и сообществ

- •3.8.3. Биоценотические связи и управление

- •3.9.1. Структура и функционирование экосистем

- •3.9.2. Динамика экосистем

- •3.15. Принципы охраны среды жизни, социальная психология и поведение человека

- •3.16. Теоремы экологии как основа управления природопользованием

- •Глава 4 ресурсология

- •4.1. Природа и экономика

- •4.2. Природные ресурсы и ограничения в их использовании

- •Глава 5

- •6.2.1. Господствующие концепции

- •6.2.1. Господствующие концепции

- •6.2.3. Экологизация промышленности

- •6.2.4. Экологизация сельского хозяйства

- •6.2.5. Экологизация лесного хозяйства и промыслов

- •6.2.6. Экологические проблемы транспорта

- •6.2.7. Экологизация городского (муниципального) хозяйства

- •6.2.8. Социально-экологические мероприятия

- •6.2.10. Общая экологизация природопользования

- •9 Н. Ф. Реимерс

- •Глава 7 система потребностей человека (экологический подход)

- •7.1. Особенности экологического подхода к человеку

- •Общие положения

- •Человек и природа

- •3. Экологическая безопасность

- •4. Экологическая политика: алгоритм практических решений

- •Приложение 2. Методология научной (эколого-социально-экономической) экспертизы проектов и хозяйственных начинаний (общие принципы)

- •2. Общенаучные, системные и психологические принципы экспертизы

- •5. Политэкономическая и политэкологическая (или эколономическая) эффективность

Глава 2 структура биосферы

...знать, что (именно) есть, и знать почему есть, означает одно и то же.

Аристотель

Естественный ход человеческой мысли: что есть? где есть? когда есть? каким образом, почему есть? какое имеет значение? и что и как, в какое время следует сделать для собственного блага, т. е. как существующим можно и нужно управлять? Удобная классификация, а затем и строгая естественная систематизация явлений, определение внутренней структуры предметов обычно предшествуют их объяснению, даже определению механизмов функционирования. Однако в учении о биосфере определению ее структуры первоначально не было уделено достаточного внимания. В. И. Вернадский ограничился лишь довольно беглым обзором геологических оболочек и геосфер ЗемлиI. В дальнейшем основные усилия были направлены на исследование отдельно суши и океана, а также биосферы как целого с ее геохимией, круговоротами веществ и потоком энергии, по- раждающим эти круговороты, с одной стороны, и на изучение элементарных экосистем — биогеоценозов с их энергетико-вещественными свойствами, с другой. Если провести аналогию с организмом, то в поле зрения попали прежде всего индивид как целое, самые крупные его блоки и отдельные клетки, а составленные ими ткани, органы и системы органов — вся внутренняя иерархия систем — оказались вне поля пристального внимания ученых. Поскольку не было ответа на вопросы что? и где?, фактически структуру биосферы целенаправленно не изучали, особенно в количественных показателях, и до сих пор приходится базироваться на в значительной мере умозрительных схемах . Однако без них едва ли возможно дальнейшее развитие науки и практики. И, наоборот, как показывает мировой опыт, исследования в рамках даже приблизительных структурных набросков дают обильные плоды: ведь прежде всего нужно знать, что изучать. Это заставляет продолжить структурную линию учения о биосфере.

Такое продолжение тем более необходимо в связи с тем, что антропогенные воздействия направлены одновременно на всю иерархию экосистем планеты — от элементарных биогеоценозов до глобальной биосферы. Люди как правило преобразуют для своих нужд значительную нижнюю часть лестницы соподчиненных природных систем, а на верхнюю ее часть оказывают главным образом опосредованное воздействие. Если не знать, на какие экологические структуры направлено «давление» человечества и как эти структуры связаны между собой, то невозможно ни предсказать последствий такого давления, ни вычленить и спрогнозировать естественные события, протекающие в биосфере. Вся практика отношений в системе прироДа — человек требует ответа на вопросы, упомянутые в начале этого раздела книги.

2.1 Подсферфы и надсферы

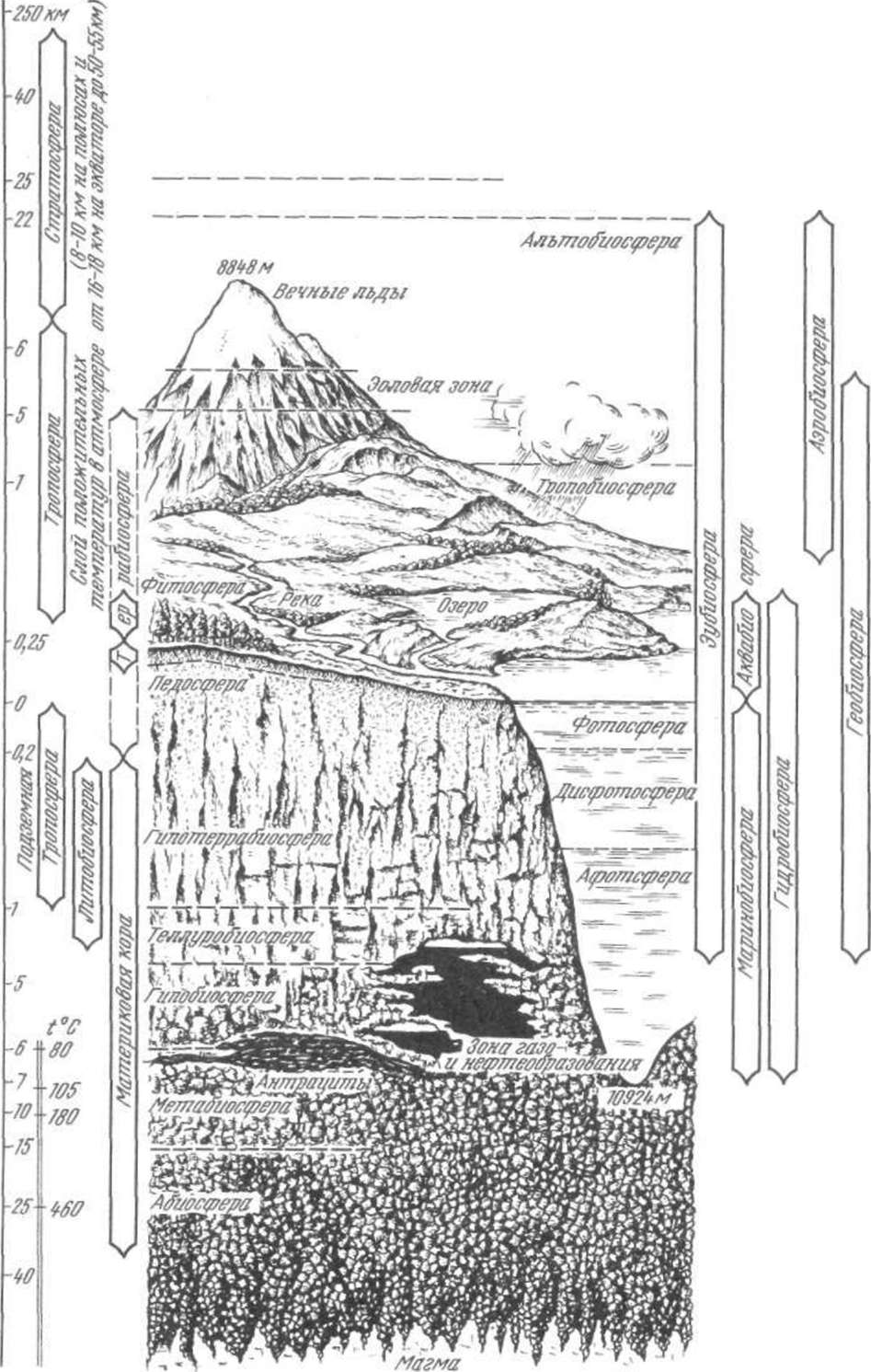

Общеизвестно, что жизнь сосредоточена в трех традиционно выделяемых геосферах: в атмосфере, в гидросфере, а также на и в литосфере (ее верхних слоях). Соответственно подразделение биосферы— аэробиосфера (населенная аэробионтами), гидробиосфера (сгидробионтами) и геобиосфера (ее населяют геобионты). Обращает на себя внимание тот факт, что жизнь не только сосредоточена на земной поверхности, но имеется и внутри земной тверди, хотя бы в подземных водах. Биоценозы над водой и на ней в пленке поверхностного натяжения практически не существуют. Они либо внутриводные, хотя бы плейстонные, либо, подобно манграм, сухопутно-водные, но не строго воздушно-водные как у границы сред на суше1, где формируется обширная фитосфера, образованная толщей наземной растительности с сопутствующими представителями других царств природы и объединяющая фактически все три среды жизни — воздушную, водную и твердую (см. рис. 2.1)2.

Фитосфера — наиболее продуктивный слой на суше — вместе с освещенными слоями гидросферы (ее фотосферой) составляет биофильм, или биокалимму, т. е. активную пленку жизни. Но фитосфера не исчерпывает той биосферной структуры, которая системно образовалась на поверхности суши — террабиосферы (с террабионтами). В последнюю входит и «чисто» гетеротрофная эоловая зона высокогорий, существующая за счет приноса органики извне, с меньших высот. Фитосфера и эоловая зона составляют биогеоценотический покров, по В. Н. Сукачеву3. Террабиосфера имеет и системное иерархическое членение, к которому мы обратимся ниже, а сейчас необходимо сосредоточить внимание на том, что жизнь не ограничена лишь поверхностью суши. Она проявляется, хотя и не столь явно, как на поверхности, в глубинах литосферы и особенно в подземных водах. Эту часть биосферы предлагается назвать литобиосферой (с литобионтами). Слой разреженной жизни под педосферой (с ее педобионтами), образованной почвенной синузией фитосферы или, по воззрениям В. И. Вернадского, всей толщей слоя интенсивного выветривания , можно назвать хипотеррабиосферой или гипотеррабиосферой (возможно, хипогеобиосфе- рой или гипогеобиосферой) в зависимости от мягкого или твердого произношения греческой приставки hypo — внизу, снизу, под. Жизнь в глубинных слоях литосферы (глубже 1 км, ниже кислородной границы), особенно в ее водах, можно обозначить термином теллуробиосфера5 (лат. tellus, telluris — земля).

На воде и над нею живут лишь отдельные организмы, например, насекомые типа водомерок, птицы, отчасти киты и морские змеи, некоторые растения. Однако птицы для гнездования нуждаются хотя бы в небольших участках суши или в растительности мелководий, растущей на твердом субстрате и поднимающейся сквозь воду в воздушную среду. Киты, змеи и другие аналогичные организмы появляются на водной поверхности только на относительно короткое время для пополнения запасов атмосферного воздуха. Поверх- ностноводные насекомые и растения очень малочисленны. Ценозов как таковых на воде практически не существует, если не говорить о ее подповерхностной пленке, которую все же следует относить либо к водной среде, либо к своеобразному экотону, пограничному между водой и воздухом. Толщина подобных образований как правило ничтожна — не более нескольких сантиметров.

Очень досадно, что И. И. Дедю, включив в Экологический энциклопедический словарь (1989) неоднократно публиковавшуюся мною схему строения биосферы, в том числе воспроизведя на с. 38 цветной рисунок, увы, с погрешностями, из журнала «Наука и жизнь» (1987. № 10. С. 32) во многих статьях (например, «Маринобиосфера») ставит знак равенства между понятием сферы (или другого населенного пространства) и биотой, находящейся в ее пределах. Неверно и отождествление понятия «биосфера» (см. эту статью в словаре И. И. Дедю) с биогеоценотическим покровом Земли и ее экосферой. Все это говорит о том, насколько тяжело воспринимается не только экологическая теория, но и само представление о биосфере и ее структуре.

См. «Предисловие к русскому изданию» М. С. Гилярова и статью Дж. Хатчисона «Биосфера» в книге «Биосфера» (М.: Мир, 1972. С. 5—25). Оригинал: The Biosphere// Sci. Amer. V. 223. No 3. September. 1970.

Такое толкование вполне логично, но лишь в случае, если педосферу нацело относить к литобиосфере, однако, скорее, это часть, принадлежащая к двум подсферам мируе- мая главным образом физико-химическими процессами и наземной жизнью, прежде всего растительной: без ее полога нет почв.

Термины хипотеррабиосфера (хипогеобиосфера) и теллуробиосфера, как и все другие, составленные тремя, даже четырьмя элементами (хипо-терра-био-сфера), нельзя признать удачными. Они слишком тяжелы для произношения. Однако на первом этапе они оправданы тем, что точнее, чем более простые слова, определяют пространственное положение и функциональное значение обозначенного ими образования. Позже, вероятно, им будут найдены более легко произносимые эквиваленты.

24

Apmeefuocpepa

аг^

Anofa/oc/pepa

ЛараЛ/осрера

Слог/ нвг//Гмъшей плотности отна

Рис.

2.1. Строение биосферы

I 1 ! I

Раздел между хипотеррабиосферой и теллуробиосферой лежит на кислородной границе, ниже которой подземные воды не содержат свободного кислорода, поэтому не населены организмами-аэробами. Эта граница расположена на глубине нескольких сотен, максимум до тысячи метровIот поверхности Земли.

Существует немало видов, особенно животных, обитающих только в подземных водах — стигобионтов, или троглобионтов. Они населяют пещерные водоемы и пластовые воды. Часть этих организмов (стигоксены и стигофилы) проникли в пещеры и там приспособились к новым условиям существования или живут как под землей, так и в поверхностных водах. Другая часть, как считается, представляет собой осколки древних биот, сохранившихся только в подземных водах и исчезнувших на поверхности планеты. Биоценозы их очень разрежены, но хемосинтезирующие бактерии достаточно обычны. В жизни подземных существ нет никаких ритмов. Они растут, размножаются, бывают активны круглогодично. Литобиосфера действительно особый мир жизни.

Жизнь может существовать, хотя бы теоретически, и глубже. В гидротермах дна океана («черных курильщиках») на глубинах в 3 км и давлении около 300 атмосфер были обнаружены организмы, живущие при 250° С. Вода тут не кипит из-за высокого давления (пределы жизни ограничены точками превращения воды в пар и сворачивания белков). Перегретая жидкая вода обнаружена в литосфере до глубины 10,5 км, так что теоретически там могут существовать и организмы. Глубже 25 км, по оценкам, должна существовать критическая температура в 460° С, при которой при любом давлении вода превращается в пар, и жизнь невозможна.

Случайно попавшие в глубь земных пластов организмы, уже не способные к активному метаболизму из-за высоких температур и огромного давления горных пород, но живые — в виде спор и цист, составят гипо- биосферу — аналог парабиосферы в атмосфере (см. ниже). Глубже расположен слой эволюционно биогенной литосферы без признаков современной активной жизни — метабиосфера. Тут он уже представлен в «чистом виде», хотя фактически метабиосфера в ином понимании — как слой земной коры, сформированный с участием жизни,— вертикально начинается с педосферы и занимает всю стратисферу. Ниже гранитного слоя нет ни современного, ни геологически прошлого воздействия жизни или оно нацело стерто глубинными процессами. Тут расположена абиосфера планеты как космического тела.

Продвигаясь вверх от поверхности Земли, как это было только что проделано при движении в ее глубины, обнаруживаем весьма разреженную жизнь аэробиосферы, где в нижнем слое тропобиосферы она представлена не только микроорганизмами и вирусами, главным образом живущими в капельках атмосферной влаги, но довольно многочисленными пред-, ставителями животного и растительного миров, поднимающимися с поверхности земли и растительного покрова. Тут обычны биогенные вещества — биолины, фитонциды и др., вообще ощущается мощное воздействие наземной жизни, в том числе отражающееся на ионном составе воздуха, обогащенном легкими ионами. При этом ту часть атмосферы, что густо заполнена летающими, парящими и пассивно переносимыми наземными и водными организмами и их органами и частями (спорами, летающими семенами, пыльцой и тому подобным) следует, видимо, относить к экотону между террабиосферой и гидробиосферой с одной стороны, и тропобиосферой с другой (от нескольких метров до примерно 50—300 м над поверхностью земли и воды в зависимости от высоты растительности, волн и местных условий), а вышележащие слои, куда залетают лишь отдельные представители наземной жизни (птицы, насекомые) или в которой в отдельные периоды переносятся их значительные массы (стаи саранчи, скопления некоторых бабочек, перелетные птицы и другие) — к собственно тропобиосфере. Над последней вне слоя положительных температур лежит относительно тонкий слой альтобиосферы (лат. altus — высокий). Он приблизительно соответствует эоловой зоне на суше. Здесь жизнь возможна лишь благодаря прямой солнечной инсоляции, тогда как температура среды не поднимается выше 0° С.

Необходимо обратить внимание на то, что тропобиосфера и альтобио- сфера по локализации не совпадают с тропосферой и стратосферой атмосферы — оба биосферных слоя лежат в пределах атмосферной тропосферы и лишь верхний теоретический предел альтобиосферы достигает границы между тропосферой и стратосферой. Введенные названия лишь подчеркивают очередность расположения слоев аэробиосферы.

Над альтобиосферой расположен слой случайного заноса организмов и их спор, как и в гипобиосфере земной тверди, не способных к активному метаболизму, но не из-за высокой температуры и давления, а, наоборот, из-за низкой температуры, малого атмосферного давления и воздействия космического излучения и коротковолновой части солнечного спектра. Дж. Хатчисон1 назвал этот слой парабиосферой. Выше слои атмосферы лишены жизни, но могут содержать биогены. Это апобиосфера — аналог метабиосферы глубин Земли.

Функциональное сложение аэробиосферы недостаточно ясно. Нет уверенности в том, что в ней формируются экосистемы в собственном смысле слова, обладающие самостоятельными круговоротами веществ. Возможно, таких круговоротов нет, вещество в атмосфере транзитно перемещается, поднимаясь от поверхности Земли и на нее же опускаясь (с глобальным циклом перемешивания в атмосфере длительностью около 2 лет) или вылетая за пределы притяжения нашего космического тела. Однако какая-то организация в этих процессах существует, они как-то связаны и с биогенным транзитом веществ с суши в океан и обратно. Этот вопрос, видимо, пока совершенно не изучен, хотя растворение СОг в водах океана и особенно гидрологические циклы исследованы довольно подробно. Привлекли внимание и переносы в атмосфере других веществ. Медики указали на практически важные миграции в аэробиосфере вирусов и микробов. Но все это — отдельные фрагменты еще неясной глобальной картины.

Гидробиосфера намного лучше изучена и явно распадается на два системных образования — океаническое и континентальных водоемов — океанобиосферу, или маринобиосферу, с маринобионтами и аквабиос- феру с аквабионтами. Оба эти образования имеют сложную структуру, принятую в гидробиологии (плейстон, планктон, бентос и т. д.). Однако с точки зрения учения о биосфере и существующих потоков энергии в этом образовании логично выделить освещенную часть — фотосферу, слой слабого освещения — дисфотосферу и афотосферу, лишенную света. Такое разделение основано практически на тех же принципах, как и деление ли- тобиосферы.

Фитосфера с ее функциональной частью — педосферой, получающая максимум энергии от Солнца, аналогово соответствует фотосфере гидробиосферы (и, как сказано выше, вместе с нею составляют биофильм, или биокалимму), хипотеррабиосфера обеспечивает биогенными веществами аналогично дисфотосфере океана в основном из вышерасположенного слоя жизни, а теллуробиосфера и афотосфера вод — аналогово-генети- чески очень близкие образования, к тому же, вероятно, и сходного геологического возраста (едва ли глубинные воды были лишены жизни на заре ее развития; скорее всего наземная жизнь моложе подземной, как и глубинно-океанической').

Видимо, под дном океана, в его базальтах жизнь отсутствует. Следовательно, можно предположить, что максимальные глубины проявления жизни на суше ограничены, по В. И. Вернадскому, изотермой 100° С (по современным данным, возможно, более высокой температурой). По глубине, согласно новейшим сведениям, полученным при бурении Кольской сверхглубокой скважины, это приблизительно 5—6 км . В пределах океана распространение жизни наблюдается до его наибольших глубин — около 11 км.

Вверх от поверхности Земли жизнь с активным обменом веществ идет от изотермы 0° С или чуть более низкой температуры преимущественно до 6 км по вертикали. Таким образом, собственно биосфера, или эубиосфе- ра — слой активной жизни, занимает на суше толщину максимум в 12 км, а в пределах океана 17 км по вертикали. Эти числа значительно меньше, чем предполагалось раньше (20—22 км и даже более)3.

Сфера случайного попадания живых организмов и осадочных биогенных пород — мегабиосфера — охватывает толщу около 50 км (от границ парабиосферы до пределов метабиосферы), причем едва ли живые организмы тут не погибают. Островки биосферы, создаваемые человеком в космических кораблях, Н. Б. Вассоевич и А. Н. Иванов4 предложили называть артебиосферой, в зону экспансии жизни за пределы естественной биосферы Земли — панбиосферой. Последняя теоретически может охватывать все мировое пространство, но практически она ограничена ближайшим Космосом.

Термин панбиосфера Б. С. Соколов предложил5 для обозначения «вечной» биосферы, т. е. земной биосферы во времени. Вероятно, лучше особо подчеркнуть временной характер термина и обозначить палеонтологическую, эволюционную череду былых биосфер в совокупности с нынешним этапом ее развития термином хронобиосфера.

Как уже упомянуто,, литобиосферу и аэробиосферу в рамках учения о биосфере пока можно считать почти terra incognita. Широкомасштабного

' Сейчас усиленно обсуждается вопрос о возможности зарождения жизни в гидротермах океанических глубин.

Фактически живые микроорганизмы обнаружены в буровых скважинах на глубинах до 4 3 км, а микробиологические останки — до 7 км.

Теоретически вертикальный предел возможных проявлений жизни в верхних слоях атмосферы лежит на высотах около 100 км. Выше над Землей температура достигает + 120 и более градусов. Нижняя теоретическая граница биосферы, как упомянуто выше, лежит на глубине около 25 км. Тут вода находится в критическом состоянии: при 460°С она при любом давлении остается парообразной. Есть ли подобные «черным курильщикам» образования в толще литосферы, пока не установлено. Если да, то в перегретой воде они могут достигать глубины 10,5 км, и тогда толщина биосферы на суше будет примерно равна ее толще в океанических областях.

Вассоевич Н. Б., Иванов А. Н. О биосфере и мегабиосфере//Ж-л общей биологии. 1983. Т. 44. № 3. С. 291—303.

Соколов Б. С. Палеонтология, геология и эволюция биосферы//Проблемы эволюции геологических процессов. Новосибирск, 1981. С. 156—166. Он же. Жизнь и геология// Человек и природа. 1982. С. 7—47.

Рис.

2.2.

Схема глобального переноса веществ

(пояснения в тексте)

возможные направления переносов в пределах геобиосферы (террабиосфе- ры и литобиосферы). От точки 3 показана схема межматериковых переносов и в направлении от суши к океану. Варианты направлений переноса веществ от океана символизируют стрелки от точки 4. Изгибы стрелок акцентируют внимание на непрямолинейности переносов. Отсюда соотношение биосферных структур может напоминать изгибающуюся в океане, атмосфере и отчасти в пределах литобиосферы змею, к тому же перемещающуюся во всех трех направлениях декартовой системы координат.

Менее трехмерные (хотя это фактически обман зрения — мы просто привыкли к такому подходу) террабиосфера, а отчасти и аквабиосфера, проще для анализа внутренней структуры. Но пока общепризнаны только иерархические уровни глобальной биосферы как целого и биогеоценоза, или элементарной экосистемы, как «клеточки» биосферы, уподобляемой в таком случае целому организму. Промежуточные системные образования либо оставались за рамками интересов исследователей, либо не были признаны коллегами (иерархию экосистем мало кто разрабатывал). Попытка более дробного иерархического расчленения природных систем была произведена нами ранееI. Здесь мы попробуем усовершенствовать предложенную ранее схему.

Очевидно, биосфера естественно расчленена на меробиосферы: геобиосферу, гидробиосферу и аэробиосферу. Первые две меросферы имеют подразделения в соответствии с основными средообразующими факторами: террабиосфера и литобиосфера — в пределах геобиосферы, океано- биосфера (маринобиосфера) и аквабиосфера — в составе гидробиосферы.

Эти образования можно назвать подсферами. Ведущий средообразующий фактор в формировании меросфер и подсфер — физическая фаза среды жизни (воздушно-водная в аэробиосфере, водная — пресноводная и соле- новодная — в гидробиосфере, твердо-воздушная в террабиосфере и твердо-водная в литобиосфере).

Все три меробиосферы распадаются на слои: аэробиосфера — на тро- побиосферу и альтобиосферу, гидробиосфера — на фотосферу, дисфото- сферу и афотосферу (частица «био» убрана для краткости) и т. д. Структурообразующие факторы тут, помимо физической фазы среды,— энергетика (свет и тепло), а также особые условия формирования и эволюции жизни — эволюционные направления экспансии биоты на сушу, в ее глубины, бездны океана и в пространства над землей, безусловно, различны. Вместе с апобиосферой, парабиосферой и другими под-и надбиосферными слоями биосферные страты составляют «слоеный пирог жизни» и геосферы (экосферы) ее существования в пределах границ мегабиосферы.

В рамках аквабиосферы различия в энергетике водного потока диктуют разделение на водоемы и водотоки. И те и другие имеют горизонтальные и вертикальные членения на слои (типа гиполимниона) и гидробиологические разности (бентос, планктон и т. п.). Подобные биогеоценотические, или фитоценотические, слои, пологи и меротопы выделяют в составе фито- сферы террабиосферы. Но условно это уже не подразделения биосферы, а деления в ином научном «масштабе» (и фактически это части экосистем— аналоги внутриклеточных структур в организме). Исключением, видимо, нужно считать глубоководные озера с аналогичным океану делением глубин, во всяком случае, на фотобиосферу (фотосферу) и дисфото- биосферу (дисфотосферу).

Очевидно, различие между водотоками и водоемами на суше значительно глубже, чем обычно предполагается. Во всяком случае, создание водохранилища автоматически и немедленно не делает образовавшийся водный объект озером. Водохринилище экологически, по крайней мере на первых этапах, «ни рыба, ни мясо», поэтому там, как правило, десятилетиями не складываются условия для промыслового рыбоводства, а тем более рыболовства. В то же время вновь образовавшиеся водоемы типа Сарыкамышского бывают вскоре заселены рыбами. Если расчленение на водоемы и водотоки будет признано значимым, то аквабиосфера должна быть разделена на реоаквабиосферу и лимноаквабиосферу (греческие «реос» — течение, а «лимне» — озеро). Их можно назвать полуподсфе- рами (сокращенно — реосферой и лимносферой).

Таков «слоеный пирог» сферы жизни на Земле, его «начинка» и крупная нарезка.