Лекция 1. Особенности психологии как науки

1. Предмет и задачи психологии. Житейская и научная психология.

2. Принципы психологии.

3. История развития психологического знания

4. Место психологии в системе наук

5. Методы психологии

6. Отрасли психологии.

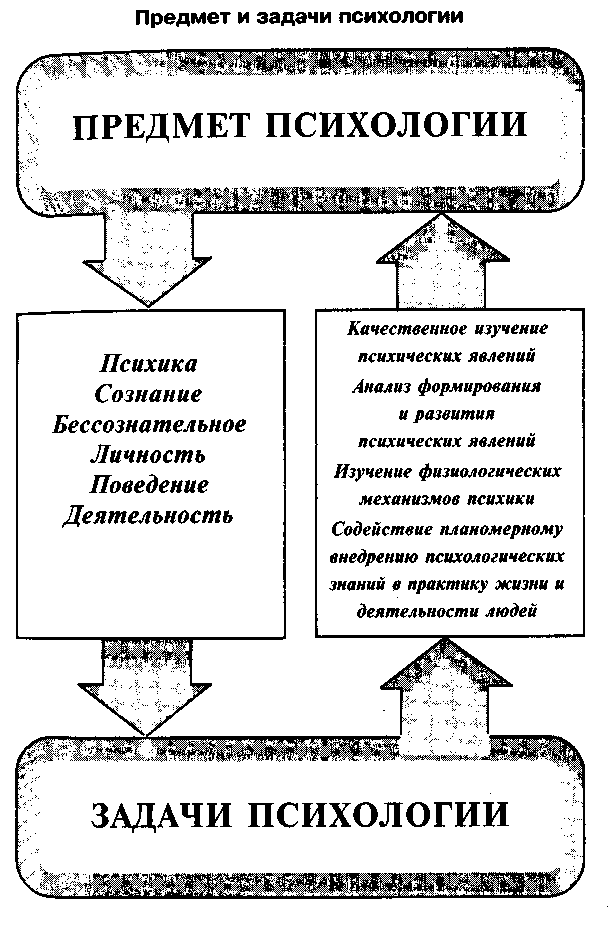

1. ПРЕДМЕТ и задачи ПСИХОЛОГИИ

Психология — наука о закономерностях, условиях, факторах развития психики. Термин «психология» состоит in двух греческих слов «psyche» —душа и «logos» — знание, означая науку о душе. Предметом психологии является психика, как субъективное отражение объективного мира, необходимое человеку (животному) для того, чтобы активно в нем ориентироваться и управлять своим поведением.

Психология — сравнительно молодая наука. Официальное оформление научная психология получила немногим более 100 лет назад. Однако само слово "психология" впервые появилось только в XVIII в. в работах немецкого философа Христиана Вольфа. Официальное оформление научная психология получила сравнительно недавно — в 1879 году, когда немецкий психолог В. Вундт открыл в Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.

Своим названием психология обязана греческой мифологии—мифу о любви простой смертной, земной женщины Психеи и Эрота, сына богини Афродиты. Психея обрела бессмертие и стала равной богам, стойко выдержав все испытания, которые навлекла на нее разгневанная Афродита. Для греков этот миф был образцом истинной любви, высшей реализацией человеческой души. Поэтому Психея — смертный человек, обретший бессмертие, — стала символом души, ищущей свой идеал.

Психология значительно отличается от других наук. Во-первых, она является одной из самых сложных наук, которые пока известны человеку, так как носителем психики является головной мозг — самый сложный по строению и закономерностям деятельности орган и механизм, известный в природе. Да и сами психологические явления очень многообразны (среди них присутствуют и психические процессы, и психические состояния, и психические свойства и т. д.) и многогранны (например, различают и индивидуально-личностные, и социально-психологические, и политико-психологические, и национально-психологические и т. д. феномены), а большинство законов психики и закономерностей проявления психологических явлений до сих пор не изучено. Механизмы их функционирования недоступны для непосредственного наблюдения. Большинство психических явлений не имеет пространственных признаков, но отличается большой подвижностью и изменчивостью. Кроме того, научиться управлять психическими процессами и явлениями; психическими функциями сложнее, нежели чем-либо другим. Познать эти явления — значит научиться ими управлять, контролировать свои психические процессы, свойства, состояния. Познавая себя, человек тем самым себя изменяет. Помимо индивидуальных явлений, изучаемых психологией, можно выделить и групповые явления, представляющие немалый интерес для исследования.

Во-вторых, в психологической науке присутствует слияние предмета и объекта. Объясняется это тем, что человек с помощью психики (сознания) сначала познает окружающий его объективный мир, а потом на основе этого и свою собственную психику, влияние этого мира на нее. Слияние предмета и объекта в психологии часто бывает неоднозначным (например, тот или иной человек необязательно ведет себя так, как ему диктуют объективные обстоятельства его жизни и деятельности). Оно почти всегда имеет очень много форм проявления, которые достаточно сложно изучить (например, в одно и то же время люди выступают представителями разных общностей — национальных, региональных, конфессиональных и т. д. и вынуждены вести себя так, как это принято в той группе, в которой они в настоящее время находятся).

В-третьих, психология и ее исследования чрезвычайно перспективны. Это обусловлено постоянно возрастающей ролью и значением психики и сознания людей. Можно с большой степенью ответственности считать, что наибольшую сложность в будущем станет представлять не разработка каких-то сверхсложных технических проектов, а прогнозирование поведения и поступков людей в ходе их реализации и эксплуатации. Об этом же свидетельствуют и события, происходящие в наступившем новом тысячелетии. С одной стороны, в настоящее время присутствует стремление людей к объединению, отказу от старых границ, которые их разъединяли, а с другой — хорошо видно, что население большинства государств земного шара к этому еще не готово, хотя технически объединиться не так и трудно.

И еще одна особенность- собственно единой

психологии не существует, а есть различные

научные направления, школы и течения

— бихевиоризм и необихевиоризм (Д.

Уотсон, А. Вейс, У. Хантер, К. Лешли и др.),

фрейдизм и неофрейдизм (Э.

Фрейд,

Э. Фромм, К. Хорни и др.), гештальтпсихология

(М. Вертхеймер, В. Келер и др.), гуманистическая

психология (К. Роджерс, Г'. Олпорт, А.

Маслоу и др.), генетическая психология

(Ж. Пиаже), индивидуальная психология

(А. Адлер), феноменалистическая психология

(Р. Бернс, К. Роджерс и др.) и др. Отличительными

признаками отечественной психологической

науки всегда были и есть гуманизм,

стремление к объективному подходу к

психологическим явлениям, глубокому

проникновению в их суть, тщательно

разработанная методология, концептуальное

единство и экспериментальная

основательность. Начавшаяся с трудов

И.М. Сеченова и И.П. Павлова, отечественная

психология прошла сложный путь

развития, включая период запрета в 30-е

годы. И только с середины 50-х годов ее

исследования были вновь возобновлены

и развернуты М.Я.

Басовым,

П.П. Блонским, Л.С. Выготским, С.Л.

Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия,

Б.Г. Ананьевым, Б.М. Тепловым, А.В. Петровским

и многими другими учеными.

еще одна особенность- собственно единой

психологии не существует, а есть различные

научные направления, школы и течения

— бихевиоризм и необихевиоризм (Д.

Уотсон, А. Вейс, У. Хантер, К. Лешли и др.),

фрейдизм и неофрейдизм (Э.

Фрейд,

Э. Фромм, К. Хорни и др.), гештальтпсихология

(М. Вертхеймер, В. Келер и др.), гуманистическая

психология (К. Роджерс, Г'. Олпорт, А.

Маслоу и др.), генетическая психология

(Ж. Пиаже), индивидуальная психология

(А. Адлер), феноменалистическая психология

(Р. Бернс, К. Роджерс и др.) и др. Отличительными

признаками отечественной психологической

науки всегда были и есть гуманизм,

стремление к объективному подходу к

психологическим явлениям, глубокому

проникновению в их суть, тщательно

разработанная методология, концептуальное

единство и экспериментальная

основательность. Начавшаяся с трудов

И.М. Сеченова и И.П. Павлова, отечественная

психология прошла сложный путь

развития, включая период запрета в 30-е

годы. И только с середины 50-х годов ее

исследования были вновь возобновлены

и развернуты М.Я.

Басовым,

П.П. Блонским, Л.С. Выготским, С.Л.

Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия,

Б.Г. Ананьевым, Б.М. Тепловым, А.В. Петровским

и многими другими учеными.

Предметом психологии является изучение психики человека. Однако психика присуща не только человеку, она имеется и у животных. Следовательно, объектом психологии является не только человек. В ней всегда учитывается общность психики животных и человека.

Поскольку психика многообразна в своих формах и проявлениях, по этой причине психология, во-первых, изучает все сознательное у человека, т. е. его ощущения и восприятия, внимание и память, представления, воображение и мышление, чувства и переживания, общение и поведение, мотивы и намерения — все то, что составляет его субъективный и полностью контролируемый внутренний мир, который проявляется в действиях и поступках, во взаимоотношениях и взаимодействии с другими людьми. В целом сознание человека — высший этап развития психики и продукт общественно-исторического развития людей, результат их всестороннего совершенствования в процессе труда.

Во-вторых, психология изучает такие явления, как бессознательное, личность, деятельность и поведение. Бессознательное представляет собой форму отражения действительности, в ходе которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая реальность сливается с его переживаниями. В то же время психологическая наука рассматривает каждого человека как самостоятельную личность, которой присущи определенные индивидуальные и социально-психологические особенности и которая занимается конкретной деятельностью.

Главной задачей психологии как науки является исследование особенностей формирования, развития и проявления психических явлений и процессов. При этом она ставит перед собой и ряд других задач:

Задачи психологии.

1) изучать качественное и структурное своеобразие психических явлений и процессов, что имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение;

2) анализировать функционирование психических явлений и процессов в связи с их детерминированностью объективными условиями жизни и деятельности людей;

3) исследовать физиологические механизмы, лежащие в; основе психических явлений, поскольку без их знания невозможно правильно овладеть практическими средствами их формирования и развития;

4) содействовать планомерному внедрению научных знаний и представлений психологической науки в практику жизни и деятельности людей, их взаимодействия и взаимопонимания (разработка научных и практических методик обучения и воспитания, рационализации процесса труда в различных видах деятельности людей).

В самом общем виде психика — это субъективный образ объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей средой и другими людьми. Она существует благодаря способности головного мозга человека и животных отражать воздействия предметов и явлений окружающей действительности.

Содержание психики определяется реальной действительностью, воздействия которой отражаются в сознании людей в виде психических процессов, состояний, образований, свойств и социально-психологических феноменов, составляя тем самым мир психических явлений (такое понятие используется в отечественной психологической науке). Предметом психологии является изучение закономерностей развития и проявлений психики, т.е. психические явления.

Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего (субъективного) опыта (1). Их легко обнаружить у самого себя, стоит только обратить взор "внутрь себя". Их фундаментальное свойство — непосредственная представленность субъекту, а это означает, что мы не только видим, мыслим, желаем, чувствуем, но и знаем об этом. Иными словами, психические явления не только происходят в нас, но также непосредственно только нам и открываются. Наш внутренний мир как большая сцена, где мы одновременно и зрители и действующие лица, поэтому полагали, что единственным методом изучения психических явлений является самонаблюдение, или метод интроспекции. Другим людям наш субъективный мир не доступен, окружающие только от нас самих могут узнать, что мы ощущаем, мыслим, желаем или чувствуем.

Кроме фактов субъективного опыта существует целый ряд и других форм проявлений психики, которые изучает психология, — это факты поведения (2), факты неосознаваемого психического (3), а также психосоматические явления (4) и продукты деятельности человека (5). Во всех этих фактах, явлениях и продуктах материальной и духовной культуры проявляется психика человека, и через них же она может и изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а в ходе драматических дискуссий и трансформаций представлений о ее предмете.

Субъективные психические явления, как проявления целостной личности, не являются чем-то самостоятельным и изолированным. Однако в психологии из методологических соображений и для удобства изучения их принято подразделять на три основные группы:

— психические процессы

— психические состояния

— психические свойства личности

Все эти формы психических явлений тесно связаны между собой и незаметно переходят одна в другую. Понятие "психический процесс" подчеркивает процессуальный характер изучаемого явления с достаточной очерченностью его начала и окончания. Понятие "психическое состояние" характеризует статический момент, относительное постоянство во времени психического явления. Понятие "психическое свойство" отражает устойчивость исследуемого явления, его повторяемость и закрепленность в структуре личности.

Так, аффект может рассматриваться и как психический процесс, поскольку в нем выражена динамика чувств; и как психическое состояние, т.к. он характеризует психику в данный момент; и как проявление психических свойств личности—вспыльчивости, гневливости. В целом психическое существует как живой, предельно пластичный, непрерывный, формирующийся и развивающийся процесс, который порождает те или иные результаты (например, чувства, образы, мыслительные операции и т. д.).

1. Психические процессы — это элементарные психические явления, обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности, длящиеся от доли секунды до десятков минут и более. Они выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. Психические процессы — наиболее подвижная форма отражения действительности. Возникновение и течение их обусловлены конкретными задачами, ситуациями и требованиями деятельности. Они всегда включены в более сложные виды психической деятельности и подразделяются:

• на познавательные (ощущение, восприятие, внимание, представление, память, воображение, мышление, речь);

• эмоциональные (эмоции и чувства);

• волевые (воля).

2. Психические состояния характеризуют состояние психики в целом. Психические состояния — целостные проявления личности, характеризующиеся тем или иным уровнем ее активности. Они всегда причинно обусловлены, носят временный характер и служат фоном, на котором протекает практическая и психическая деятельность человека. Это состояния творческого вдохновения, утомления, уверенности в своих силах, сомнения, тревожности, фрустрации, стресса и другие состояния. Психические состояния более продолжительны по сравнению с психическими процессами (могут продолжаться несколько часов, дней или даже недель) и более сложны по структуре и образованию. Они определяют уровень работоспособности и качества функционирования психики человека, свойственные для него в каждый данный момент времени. К ним относятся, например, состояние активности или пассивности, бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, раздражительности, рассеянности, хорошего или плохого настроения.

3. Психические свойства — это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типичный для данного человека. К ним относятся направленность (что хочет человек?), темперамент и характер (как проявляется человек?) и способности (что может человек?). Они присущи человеку если не на протяжении всей жизни, то, по крайней мере, достаточно длительного периода времени.

Направленность личности (влечения, желание, интересы, убеждения, принципы, склонность, идеалы потребности, мотивы)

Также психология изучает:

4. Психические образования — это психические явления, формирующиеся в процессе приобретения человеком жизненного и профессионального опыта, то, что становится результатом работы психики человека, ее развития и саморазвития. К ним следует относить приобретенные знания, навыки и умения, привычки, установки, взгляды, убеждения и др.

5. Социально-психологические явления — это психологические феномены, обусловленные взаимодействием, общением и взаимовлиянием людей друг на друга и их принадлежностью к определенным социальным общностям (классам, этносам, малым и большим группам, религиозным конфессиям и т. д.).

Психические процессы, состояния, свойства и образования человека и социально-психологические явления выделяются только для целей изучения. В действительности же все они выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. Так, например, состояние, которое часто проявляется, может стать склонностью, привычкой или даже чертой характера. Состояния бодрости и активности обостряют внимание и ощущения, а подавленности и пассивности ведут к рассеянности, поверхностному восприятию и даже вызывают преждевременную усталость.

Представления о психологических явлениях и процессах могут носить разный характер. С одной стороны, человек как сознательное существо отражает и воспринимает воздействия окружающей действительности и других людей, он мыслит, чувствует и переживает, общается с другими людьми и влияет на них, а поэтому в процессе своей жизни и деятельности постоянно накапливает психический опыт и психологические знания. Все это житейская психология — психологические знания, почерпнутые людьми из обыденной жизни, из непосредственного взаимодействия с реальным миром и другими людьми. Ей обычно присущи следующие основные отличительные характеристики:

• конкретность, т. е. привязанность к реальным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам человеческой деятельности;

• интуитивность, свидетельствующая о недостаточной осознанности их происхождения и закономерностей функционирования;

• ограниченность, характеризующаяся слабыми представлениями человека о специфике и сферах функционирования конкретных психологических феноменов;

• опора на наблюдения и размышления, означающая, что обыденные психологические знания не подвергнуты научному осмыслению;

• ограниченность в материалах, свидетельствующая о том, что человек, обладающий теми или иными житейскими психологическими наблюдениями, не может их сравнить с подобными же у других людей. С другой стороны, человек стремится с научных позиций систематизировать свои представления о психике. Это уже научная психология, т. е. устойчивые психологические знания, полученные в процессе теоретического и экспериментального изучения психики людей и животных. Им присущи свои особенности:

• обобщенность, т. е. осмысленность конкретного психологического явления на основе специфики его проявления у многих людей, во многих условиях, применительно ко многим задачам человеческой деятельности;

• рационализм, свидетельствующий о том, что научные психологические знания максимально исследованы и осознаны;

• неограниченность, т. е. они могут использоваться множеством людей;

• опора на эксперимент, когда научные психологические знания исследуются в различных условиях;

• слабая ограниченность в материалах, означающая, что научные психологические знания изучены на основе многочисленных экспериментов и часто в уникальных (специально созданных или специально наблюдаемых) условиях.

Житейская и научная психология взаимосвязаны, выполняют одну функцию — совершенствовать представления о человеческой психике. Однако они играют разную роль.

Житейская психология лишь развивает психологические представления, а научная их систематизирует.

Психическая деятельность человека всегда содержит в себе три взаимосвязанные стороны: познавательную, эмоциональную и волевую. В результате познавательной деятельности (включающей в себя ощущения, восприятие, память, мышление и воображение) формируются знания об окружающей действительности. Эмоциональные процессы выражают отношение к тому, что человек познает и делает. Воля обеспечивает активное воздействие на окружающий мир и выступает как регулирующая функция поведения людей.

Итак, любое психическое явление есть единство познания, отношения и действия. В результате взаимодействия познавательной, эмоциональной и волевой сторон психики складываются сложные структурные образования, также входящие в единую функциональную структуру психической деятельности человека. Это направленность личности, ее мотивы, установки, ценностные ориентации, темперамент, характер и способности.

Изучение психологии помогает лучше понимать других людей, учитывать их психические состояния, видеть положительные стороны, выяснять, как и почему возникают у людей те или иные индивидуальные особенности, устанавливать контакты с окружающими.

Каждый, кто серьезно изучает психологию, может научиться лучше видеть и свои сильные и слабые стороны, получает возможность работать над собой, совершенствуя хорошие качества и преодолевая недостатки. Знание психологии помогает людям в их трудовой и учебной деятельности, раскрывая условия лучшего понимания, запоминания, внимания, мыслительной деятельности. Большое значение имеет психология для изучения литературы, языка, истории и других общественных наук, которые отражают жизнь человека.

2. Методологические принципы психологии.

Психология базируется на общенаучных принципах, которые воплотили в себе весь исторический опыт познания различных явлений окружающего мира и самого человека и используются во всех науках (материализма, диалектики и др.). Помимо этого она имеет собственные принципы, конкретизирующие и дополняющие общенаучные с учетом специфики ее предмета.

Принципы психологии.

Принцип единства биологического и социального в психике, т.е. нельзя отделить психику человека от мозга, также нельзя отрицать влияние на нее генетических факторов, таких как наследственность.

Принцип единства сознания и деятельности, т.е. сознание личности формируется и проявляется только в деятельности и изучать его возможно только в деятельности.

Принцип детерминизма, т.е. причинной обусловленности психических явлений.

Принцип объективности, т.е. полученные научные данные должны экспериментально подтверждаться.

Принцип единства анализа и синтеза в изучении психических явлений.

Принцип личностного подхода ориентирует на исследование всех индивидуально- и социально-психологических особенностей человека.

Принцип развития заключается в том, закономерности всех явлений, в т.ч. и психических познаются лишь в их развитии, в процессе их возникновения, движения, изменения и отмирания.

Принцип развития получил выражение в фундаментальной концепции эволюции. Эволюция — это процесс накопления изменений в структуре взаимодействующих объектов и увеличения их разнообразия во времени. Вопреки распространенной точке зрения эволюционная теория не является собственно биологической, она была сформирована и развивалась как междисциплинарная и общенаучная. Согласно этой теории эволюционируют

Категории психологии.

Психика — есть свойство головного мозга, позволяющее животным и человеку отражать воздействия предметов и явлений объективного мира. Психическая деятельность есть отражательная, рефлекторная деятельность мозга, вызываемая воздействиями предметов и явлений действительности и представляющая собой отражение их, образ того, что воздействует на мозг.

Деятельность — специфическая активность человека, направленная на удовлетворение его потребностей и интересов.

Сознание — это высший уровень психического отражения, формирование у человека внутренней модели внешнего мира, в результате чего он способен познавать и преобразовывать окружающую действительность.

Личность — общественная сущность человека, совокупность его социальных качеств и свойств, которые он вырабатывает у себя прижизненно.

Поведение — внешние проявления психической деятельности. Это сложный комплекс реакций живого организма на воздействия внешней среды.

3. История развития психологического знания

Психология; как и любая другая наука, прошла определенный путь развития. В ее истории можно условно выделить четыре этапа (рис. 3). На первом этапе психология существовала как наука о душе, на втором — как наука о сознании, на третьем — как наука о поведении, а на четвертом — как наука о психике. Рассмотрим более подробно каждый из них.

За время существования человечества происходило накопление знаний о психических явлениях. Происходило становление психологии как самостоятельной науки. Однако первоначально психологические знания аккумулировались на бытовом, или житейском, уровне.

Особенностью психологии как научной дисциплины является то, что с проявлениями психики человек сталкивается с тех пор, как начал осознавать себя человеком. Однако психические явления длительное время оставались для него непостижимой загадкой. Но задолго до того, как психические процессы, свойства, состояния стали предметом научного анализа, человек пытался объяснить их происхождение и содержание в доступной для себя форме.

1-й ЭТАП Психология как наука о душе Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. Начало этапа — более 2 тыс. лет тому назад

2-й ЭТАП Психология как наука о сознании Начинается с XVII в. Способность чувствовать и думать назвали сознанием. Основной метод — наблюдение человека за самим собой – интроспекция.

3-й ЭТАП Психология как наука о поведении. Начинается в начале XX в. Задачи психологии —наблюдение за тем, что можно непосредственно увидеть: поведение, поступки.

4-й ЭТАП Современный этап развития психологии. Изучение фактов, закономерностей и механизмов психики. Начинается со второй половины XX в.

Психология — достаточно молодая отрасль знаний. Она выделилась в самостоятельную научную дисциплину лишь в начале XIX в. и является чрезвычайно перспективной ив третьем тысячелетии, поскольку не только не исчерпала своих возможностей, но, более того, постоянно их расширяет, отвечая на запросы современного социального и экономического прогресса, предполагающего совершенствование людей и их психики.

Зарубежная психологическая наука придерживается различных подходов к осмыслению психики человека: психоаналитического (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм и др.); бихевиористского (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Р. Бейлз, Б. Скиннер и др.); когнитивистского (У. Найссер, А. Пайвио, Ф. Хайдер, Ф. Фестингер и др.); гуманистического (Г. Олпорт, Г. Мюррей, Г. Мэрфи, А. Мас-лоу, К. Роджерс) и др.

Российская психологическая наука придерживается диалектико-материалистического взгляда на происхождение психики. В разное время она по-разному развивалась в советский период ее исследования носили неоднозначный характер. В них активно участвовали П.П. Блонский Л.С. Выготский, К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др. Однако с началом массовых сталинских репрессий в 30-е годы XX в. эти исследования прекратились на 30 лет. В 1960—1980-е годы началось возрождение отечественной психологии. Значительный вклад в разработку ее проблем внесли Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, А.А. Бодалев. Е.С. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Б.Д. Небылицын, А.В. Петровский, К.К. Платонов, Б.М. Теплов и др.

В настоящее время, отвечая потребностям практики, отечественная психология уделяет особое внимание современным проблемам: деловому общению, менеджменту, профессиональной деятельности, консультированию, различным тренингам и т. д.