- •Вопросы:

- •Глава I первобытная вятка

- •§ 1. От мезолита к бронзовому веку

- •1. Начало заселения Вятской земли

- •2. Эпоха неолита

- •3. Энеолит (медно-каменный век)

- •4. Бронзовый век

- •Вопросы:

- •§ 2. Начало железного века

- •1. Ананьинцы

- •2. Пьяноборцы и азелинцы

- •3. Марийцы, коми и удмурты

- •Вопросы:

- •§ 3. Культура и религиозные взгляды древних вятчан

- •1. Особенности культуры и быта

- •2. Религиозные взгляды

- •Вопросы:

- •Вопросы и задания для повторения главы I

- •I. Тест «Первобытные жители Вятской земли».

- •II. Заполни таблицу важнейших событий из вятской истории:

- •Глава II. Вятская республика

- •§ 4. Русские переселенцы на Вятке

- •1. Появление русских переселенцев

- •2. Население и власть

- •3. Великорецкий крестный ход

- •Вопросы:

- •§ 5. Экономическое развитие Вятской земли

- •1. Хозяйственная жизнь нерусских народов

- •2. Хозяйство русских переселенцев

- •3. Развитие ремесла

- •4. Торговля

- •Вопросы:

- •§ 6. В жестоких войнах средневековья

- •1. Участие вятчан в междоусобных войнах

- •2. Военное искусство вятчан

- •3. Присоединение Вятской земли к Московскому государству

- •Вопросы:

- •§ 7. Быт вятчан XII–хv веков

- •2. Мода

- •3. Что ели вятчане

- •4 . Транспорт

- •5. Деньги

- •6. Погребальный обряд

- •Вопросы:

- •Вопросы и задания для повторения II главы

- •I. Тест «Средневековая Вятка».

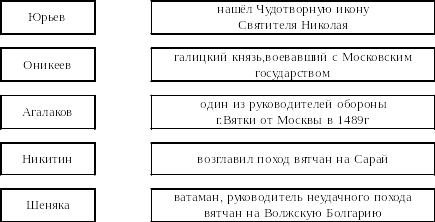

- •II. Соедини правильно человека и событие, в котором он участвовал:

- •III. Закончи фразу:

- •Глава III. В составе русского государства

- •§ 8. Вятская земля в хvi веке

- •1. Новая власть на Вятке

- •2. Население и занятия

- •3. Распространение православия на Вятке

- •4. Участие вятчан в войнах России

- •Вопросы:

- •§ 9. История вятских городов

- •Вопросы:

- •§ 10. Вятская земля в хvii веке

- •1. «Смутное время» на Вятке

- •2. Административные преобразования

- •3. Налоги

- •4. Народные бунты

- •5. Начало вятской ссылки

- •Вопросы:

- •§ 11. Хозяйственная жизнь в хvii веке

- •1. Развитие сельского хозяйства

- •2. Ремесло

- •3. Торговля

- •Вопросы:

- •§ 12. Вятская культура XII–хvii веках

- •1. Литература

- •2. Архитектура

- •3. Иконопись

- •4. Дымковская игрушка

- •5. Художественное ремесло

- •Вопросы:

- •I. Заполни таблицу:

- •II. Тест «Новое в жизни вятчан»

- •III. Криптограмма «Кто это?»

- •Ключ к шифру:

- •Глава IV. Век реформ

- •§ 13. Развитие хозяйства

- •1. Сельское хозяйство

- •2. Развитие промышленности

- •3. Развитие торговли

- •4. Цены и зарплата

- •Вопросы:

- •§ 14. Реформы и народные бунты

- •1. Административные реформы

- •2. Образование Вятской губернии

- •3. Вятская геральдика

- •4. Народные восстания

- •5. Восстание е. Пугачёва и Вятская земля

- •Вопросы:

- •§ 15. Религия и церковь в хvii–хviii веках

- •1. Православная церковь на Вятке в хvii веке

- •2. Вятская церковь в хviii веке

- •Вопросы:

- •§ 16. Вятская культура в хviii веке

- •1. Образование

- •2. Литература

- •3. Наука

- •4. Искусство

- •Вопросы:

- •Вопросы и задания для повторения главы IV

- •I. Расположите даты в хронологической последовательности (поставьте правильно порядковые номера):

- •II. Тест «Вятка в хviii веке»

- •III. Узнай по описанию (назови фамилию)

- •IV. Соедини слова, вместе по смыслу (выпиши правильно)

- •V. Вятская геральдика

- •Глава V. Вятская земля в первой половине XIX века

- •§ 17. Вятчане в Отечественной войне 1812 года

- •Вопросы:

- •§ 18. Экономическое развитие Вятской земли в первой половине XIX века

- •1. Развитие промышленности

- •2. Развитие сельского хозяйства

- •3. Развитие торговли

- •Вопросы:

- •§ 19. Вятские губернаторы первой половины хiх века

- •Вопросы:

- •§20. Вятская культура первой половины XIX века

- •1. Развитие образования и просвещения

- •2. Литература

- •3. Наука

- •4. Искусство

- •Вопросы:

- •Вопросы и задания для повторения главы V

- •II. Расставь события в хронологической последовательности:

- •III. Ответь на вопросы:

- •IV. Тест «Вятская мозаика»

- •§ 21. Буржуазные реформы 60–70-х годов

- •1. Отмена крепостного права

- •2. Земская реформа

- •3. Судебная реформа

- •4. Городская реформа

- •5. Военная реформа

- •Вопросы:

- •§ 22. Экономическое развитие Вятской губернии во второй половине XIX века

- •1. Развитие сельского хозяйства

- •2. Развитие промышленности

- •3. Развитие торговли

- •4. Вятские банки

- •5. Развитие транспорта и связи

- •Вопросы:

- •§ 23. Вятские губернаторы второй половины хiх века

- •Вопросы:

- •§ 24. Общественное движение в хiх веке

- •1. Вятская ссылка

- •2. Крестьянские волнения

- •3. Рабочее движение

- •4. Вятские революционеры

- •Вопросы:

- •§ 25. Вятская культура второй половины хiх века

- •1. Просвещение

- •2. Развитие науки и техники

- •3. Литература

- •Вопросы:

- •1. Архитектура

- •2. Живопись

- •3. Музыка

- •4. Театр

- •5. Фотография и кино

- •6. Художественные промыслы

- •Вопросы:

- •§ 28. Вятский быт в хiх веке

- •2. Цены и зарплата

- •3. Вятская мода

- •4. Как вятчане отдыхали

- •Вопросы:

- •§ 29. Вятская православная церковь в хiх веке

- •1. Новое в религиозной жизни

- •2. Вятские монастыри

- •3. Подвижники Веры

- •Вопросы:

- •Вопросы и задания для повторения VI главы

- •V. В каком стиле построено это здание?

- •VI. Ответь на вопросы:

- •Вопросы для итогового обобщения

- •Основные даты по Вятской истории

6. Погребальный обряд

о

![]() ронили

умерших вятчане по-разному. Это, прежде

всего, зависело от того, кто был покойный:

язычник или христианин. Умерших

христиан хоронили в неглубокой могиле

в гробовищах головой на запад. В могилах

язычников такой определённости не было.

Их тела иногда сжигали. По языческому

обряду на могиле били посуду. Археологи

нашли и могилы-кенотафы, т.е. условные

захоронения людей, умерших вдали от

родины, тела которых не смогли доставить

домой. Со временем захоронения приобрели

чисто христианский характер. Умерших

погребали с нательными крестиками, в

гробовищах, со строгой ориентацией на

запад.

ронили

умерших вятчане по-разному. Это, прежде

всего, зависело от того, кто был покойный:

язычник или христианин. Умерших

христиан хоронили в неглубокой могиле

в гробовищах головой на запад. В могилах

язычников такой определённости не было.

Их тела иногда сжигали. По языческому

обряду на могиле били посуду. Археологи

нашли и могилы-кенотафы, т.е. условные

захоронения людей, умерших вдали от

родины, тела которых не смогли доставить

домой. Со временем захоронения приобрели

чисто христианский характер. Умерших

погребали с нательными крестиками, в

гробовищах, со строгой ориентацией на

запад.

Людей, которые умерли неестественной смертью, хоронили в «убогих домах» — больших ямах. Сверху тела в ямах засыпали ветками и хворостом, защищая от животных и птиц. Раз в год здесь служили панихиду, а потом засыпали яму, а для новых умерших выкапывали яму снова.

Вопросы:

1. Как изменялось жилище вятчан на протяжении веков?

2. Опишите одежду вятчан средневековья

3. Какие особенности имела пища вятчан?

4. Перечислите основные виды транспорта.

5. Какие деньги имели хождение на Вятке?

6. Какие особенности имел погребальный обряд?

Вопросы и задания для повторения II главы

I. Тест «Средневековая Вятка».

1. Год основания г.Вятки по «Повести о стране Вятской»: а) 1181 г.; б) 1374 г.; в) 1457 г.

2. «Чёрные люди» — это: а) землевладельцы; б) крестьяне; в) ремесленники.

3. Военным руководителем у вятчан был: а) ватаман; б) подвойский; в) десятильник.

4. Домница — это: а) улей для пчёл; б) печь, применяемая в металлургии; в) разновидность плуга.

5. Вятские воины напали на Сарай: а) в 1383 г.; б) в 1434 г.; в) в 1471 г.

6. «Клевец» — это: а) вид щита; б) вид копья; в) вид топора.

7. Город Вятка впервые упоминается как Хлынов: а) в 1436 г.; б) в 1457 г.; в) в 1459 г.

8. Хлеб из ржаной муки с добавлением ржаного солода назывался: а) колобок; б) пряник; в) калач.

9. Серебряная татарская монета называлась: а) пула; б) гривна; в) дирхем

10. Вятская земля вошла в состав Московского государства: а) в 1436 г.; б) в 1457 г.; в) в 1489 г.

II. Соедини правильно человека и событие, в котором он участвовал:

III. Закончи фразу:

а) Туфли из мягкой кожи, которые носили вятчане в средние века, назывались ...

б) Ушкуйники — это ...

в) Крупные землевладельцы на Вятке назывались ...

г) Гривна серебра — это ...

д) Чудотворная икона Святого Николая была найдена в лесу около ...

Глава III. В составе русского государства

§ 8. Вятская земля в хvi веке

1. Новая власть на Вятке

о сле присоединения к Московскому государству на Вятской земле сменилось управление. В города Хлынов, Слободской и Котельнич из Москвы приехали наместники. Эти люди имели полную власть в городе и его окрестностях. Они собирали налоги, судили, командовали войсками, находящимися здесь.

Всё это они делали не одни. Им помогали многочисленные помощники: тиуны, доводчики, приставы, дьяки и многие другие. Все эти чиновники жалованье не получали, а жили за счёт местного населения, собирая с него определённый налог - «корм». Этот «корм» был очень большой и его собирали со всего населения, даже с духовенства. Первый раз «корм» наместник собирал сразу после приезда, а потом два-три раза в год. Кроме этого людям приходилось платить, если они обращались в суд. И сам наместник, и его помощники постоянно брали взятки. Кроме такой своеобразной «зарплаты» наместник получал доход и с земельных владений, которые отходили к нему сразу же после приезда. На Вятской земле это были земли, отобранные у бояр, выселенных после присоединения к Москве. Через несколько лет наместника переводили на новое место, а иногда отправляли в Москву, где он жил без жалованья на средства, накопленные за время наместничества. Поэтому каждый наместник старался собрать «корма» как можно больше, беспощадно обирая население. Жаловаться на него было бесполезно, потому что такая система бытовала во всей Русской земле.

Однако многочисленные жалобы на притеснения наместников и восстания против них заставили правительство в Москве провести реформу местного управления. Эта реформа называлась губная. Слово «губа» означало определённый административный округ с главным городом. Здесь население выбирало губные органы власти: губного старосту из дворян или детей боярских. Затем он утверждался в Разбойном приказе в Москве. У губного старосты была группа помощников: губные целовальники и полицейские чины: сотские и десятские. Целовальниками этих людей называли потому, что они давали клятву, что будут честно выполнять свои обязанности и целовали крест. Целовальников выбирали из наиболее богатых и уважаемых крестьян и посадских людей. Работали эти люди в губной избе. Первоначально губные избы занимались борьбой с преступниками, заведовали тюрьмами, а потом стали заниматься и другими обязанностями.

Первая губная изба на Вятской земле была создана в г. Слободском в соответствии с губной грамотой от 8 февраля 1540 г. В 1542 г. губные избы появились и в других вятских городах, а также в станах и волостях.

В 1557 г. на Вятской земле была проведена земская реформа. По ней население волости или города выбирало земских старост и земских целовальников, в помощь им земских сотских и десятских. Всех этих должностных лиц выбирали первоначально на неопределённый срок, а потом перевыборы проводили каждый год. Земские органы собирали подати и пошлины, судили. Главным земским старостой считался хлыновский. Наместник же больше не присылался. Но наместника заменил приказной, который позже стал называться воевода. Он представлял центральную власть и ведал всеми гражданскими и военными делами. Воеводы постоянно проживали в вятских городах Хлынове, Царевосанчурске, Яранске, Малмыже и Уржуме. Управлять этим людям помогали городовые приказчики, проживающие в уездных городах и слободчики в слободах. Для того, чтобы их приказы выполнялись, они имели вооружённые отряды стрельцов.

В годы опричнины Вятская земля входила в состав земщины. Так как здесь, практически, не было крупной феодальной знати, то репрессии Ивана Грозного вятчан не коснулись.

После присоединения к Москве на Вятке изменились и налоги. Основной налог платился за землю. На Вятке земля в большинстве принадлежала государству. Владели ею крестьяне и часть городского населения. За пользование земельными участками платили оброк. Дополнительный оброк платился за пользование различными сельскохозяйственными угодьями, в том числе покосами и местами рыбной ловли. Кроме этого население платило государственные натуральные повинности. Их было очень много. Ямская повинность заключалась в том, что население бесплатно предоставляло для нужд государства подводы, лошадей и возчиков. Воинская повинность требовала, чтобы в случае необходимости мужчины выступали на войну в составе народного ополчения со своим вооружением. Все эти и другие налоги и повинности тяжело сказывались на положении простых людей.