- •Звуковые колебания. Звуковое поле. Частотный диапазон колебаний, звуковое давление и колебательная скорость, акустическое сопротивление среды, интенсивность (сила) звука.

- •Звуковая мощность источника звука, направленность излучения, фактор направленности. Сферический и цилиндрический источники звука.

- •Архитектурная акустика помещений и ее задачи. Диффузное и зеркально отражения звука, условия, определяющие их, построение мнимых источников. Критический интервал запаздывание звуков.

- •Отражение звука от плоских, выпуклых вогнутых поверхностей и их влияние на акустику зала. Эхо. Фокусирование звуковой энергии. Некоторые приемы устранения эха и фокусирования.

- •Мешающие факторы, влияющие на качество восприятия слуховой информации: нарушение локализации источника звука, искажение тембра, несовершенное исполнение, мешающие шумы.

- •Процесс реверберации звука. Зависимость времени реверберации от звукопоглощения и объема зала. Формулы Сэбина и Эйринга. Оптимальное время реверберации и факторы на него влияющие.

- •Расчет времени реверберации. Причины, влияющие на точность расчета. Применение звукопоглощающей отделки и ее размещение.

- •Выбор материалов, конструкций и прочих элементов, обеспечивающих оптимальное звукопоглощение

- •Разборчивость речи. Субъетивные и объективные методы оценки разборчивости речи.

- •12. Собственные частоты помещения и зависимость от формы помещения, акустический спектр помещения и его влияние на акустику зала. Условия улучшающие акустический спектр.

- •13. Влияние формы поверхности потолка на акустику зрительного зала. Современные формы потолков залов различного назначения. Особенности проектирования многосекционных потолков.

- •14. Причины, вызывающие необходимость создания уклона пола. Основные требования к выбору формы зала в плане.

- •15. Диффузность звукового поля. Меры по увеличению рассеяния звуковой энергии в зале. Диффузность звукового поля и меры по увеличению рассеяния звуковой энергии в зале.

- •16. Процесс звукопоглощения. Коэффициент звукопоглощения. Виды звукопоглощающих конструкций. Способы измерения коэффициента звукопоглощения.

- •17. Звукопоглощающие пористые (волокнистые) материалы (зпм). Пористость, структурный фактор, удельное сопротивление продувания и их влияние на частотную характеристику коэффициента звукопоглощения.

- •19. Панельные резонансные звукопоглощающие конструкции и их использование. Основные параметры, определяющие собственную частоту панельной конструкции. Достоинства и недостатки.

- •22. Объемные звукопоглотители, их конструкции, акустические особенности поглощения звука в них. Достоинства их применения.

- •23. Некоторые особенности выбора и размещение звукопоглощающих конструкций в зрительных залах и как средство снижение шума или гулкости помещения. Ожидаемое снижение шума от применения зпм и зпк.

- •1) Когда шумовая "атмосфера", окружающая человека, мешает восприятию полезных сигналов, но не вызывает сколько-нибудь существенных изменений в организме человека;

- •2) Когда шум ухудшает здоровье человека.

- •27. Многослойные звукоизолирующие конструкции (типы). Некоторые особенности их применения. Факторы, обеспечивающие прирост звукоизоляции многослойных конструкций. Звукоизоляция многослойных ограждений

- •28. Измерение звукоизоляции воздушного шума ограждающих конструкций в лабораторных и натурных условиях. Собственная и фактическая звукоизоляция и способы сближения ее значений.

- •29. Нормативная кривая звукоизоляции воздушного шума. Определение индекса изоляции воздушного шума.

- •Rw Rw норм

- •30. Влияние на звукоизоляцию воздушного шума ограждений, содержащих элементы с меньшими значениями звукоизоляции, чем основные конструкции. Звукоизоляция окон и дверей и способы ее увеличения.

- •31. Ударный шум и влияние на его снижение под перекрытием: площади ограждений, упругих свойств, плотности и т.Д. Приведенный урок ударного шума и методика его определения.

- •32. Нормативная кривая звукоизоляции ударного шума. Методика вычисления индекса изоляции ударного шума.

- •LnW расч LnW норм

- •33. Способы улучшения звукоизоляции ударного шума. Методика междуэтажных перекрытий: плавающие полы, подвесные потолки, рулонные материалы.

Звуковые колебания. Звуковое поле. Частотный диапазон колебаний, звуковое давление и колебательная скорость, акустическое сопротивление среды, интенсивность (сила) звука.

Для того чтобы колебания от колеблющейся системы могли быть переданы через пространство необходимо наличие упругой среды, т.е. среды, в которой частицы взаимодействуют друг с другом (существуют силы притяжения и отталкивания).

Процесс распространения колебаний в упругой среде называется волновым движением, а распространяющееся в среде возмущение- звуковой волной. При этом от источника колебаний передается энергия и импульсы, а частицы упругой среды совершают только колебательные движения по отношению к положениям равновесия, т.е. всегда надо различать движение частиц среды и перемещение самой волны, в частности скорости первых в тысячи раз меньше скорости волны.

Колебательная скорость-скорость, с которой движутся частицы среды, колеблющиеся при прохождении звуковой волны около положения равновесия, по отношению к среде в целом.

Механические колебания частиц упругой среды, происходящих с частотой от 20 до 20000 Гц, выделены в особую область слышимых звуковых колебаний. Область частот менее 20 Гц составляет инфразвуковую область, а более 20000 Гц - ультразвуковую область частот.

Нарушение стационарного состояния сплошной среды приводит к появлению двух основных типов звуковых волн : продольные(любая среда) и поперечные(твердая среда).

Область пространства, в которой происходит распространение колебаний, называют звуковым полем.

Физическое состояние среды в звуковом поле (изменение этого состояния, обусловленное наличием волн) обычно характеризуется звуковым давлением - разностью между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в среде при отсутствии звукового поля (Па). В фазе сжатия давление положительно, а в фазе разрежения - отрицательно.

Количество

энергии, переносимой в единицу времени

через единицу площади поверхности,

перпендикулярной лучу распространения

волны, называется интенсивностью

или силой звука.

Для свободного звукового поля, в котором

звуковые волны приходят только в одном

направлении от источника звука,

интенсивность звука определяется

формулой: I

=

(1)

(1)

Для

диффузного звукового поля, в котором

равновероятен приход энергии по любому

направлению общая интенсивность равна

нулю, но интенсивность звука, проходящего

через единицу плоской поверхности

только с одной стороны равна:

I =

(2); ρс – акустическое

сопротивление среды(при

20гр. = для воздуха 407 рел.)

(2); ρс – акустическое

сопротивление среды(при

20гр. = для воздуха 407 рел.)

-

п маленькая; ρс

– ро с; I

– и большая

-

п маленькая; ρс

– ро с; I

– и большая

Звуковая мощность источника звука, направленность излучения, фактор направленности. Сферический и цилиндрический источники звука.

Одной из важных характеристик является понятие фронта волны - поверхности, проходящей через частицы волны, колеблющиеся в одинаковых фазах. Различают три типа звуковых волн, отличающихся друг от друга формой волновой поверхности: плоские, имеющие фронт в виде плоскости, нормальной к направлению распространения, сферические и цилиндрические.

Возбудителями звука могут быть механические колебательные системы с сосредоточенными параметрами, а также пространственные вихревые очаги и трущиеся поверхности.

Любая открытая колебательная система характеризуется акустической мощностью излучателя - количеством энергии, излучаемой системой в окружающую среду в единицу времени (Р).

Для определения звуковой мощности источника в свободном звуковом поле необходимо знать, как распределяется интенсивность звука по различным направлениям. Если это известно, то

Р

=

,(3)

где In

- интенсивность потока звуковой энергии,

распространяющегося в направлении

перпендикулярном элементу поверхности

dS.

,(3)

где In

- интенсивность потока звуковой энергии,

распространяющегося в направлении

перпендикулярном элементу поверхности

dS.

Одним из наиболее простых излучателей является источник звука с равномерным излучением энергии, который и дает волновые поверхности в виде сферы. Идеальная шаровая волна создается при помощи так называемого пульсирующего шара, в котором отмечаются периодическое увеличение и понижение давления. Его называют излучателем нулевого порядка, т.к. разница в интенсивностях по любым двум направлениям равна нулю.

Когда расстояние от излучателя (не обязательно нулевого порядка) до точки становится во много раз больше размеров излучателя, то такой источник звука называют точечным и считается, что любая колебательная система создаст в этой области пространства сферическую волновую поверхность. Например, летящий самолет на высоте нескольких километров можно считать точечным источником звука, хотя реально отнести его к излучателю нулевого порядка нельзя.

Интенсивность звука на поверхности сферы радиуса R для излучателя нулевого порядка одинакова, акустическая мощность определится соотношением: P= I(интенсивн.звука)•4πR2

Излучатель

нулевого порядка является единственным

с равномерным излучением энергии,

все остальные обладают большей или

меньшей направленностью излучения,

т.е. пространственной неравномерностью

излучения. Неравномерность излучения

характеризуется фактором

направленности:

Ф =

=

= ,

, и

и

- звуковое давление

или интенсивность звука на

фиксированном

расстоянии

r

от источника в заданном направлении;

- звуковое давление

или интенсивность звука на

фиксированном

расстоянии

r

от источника в заданном направлении; и

и

- звуковое давление или интенсивность

звука, усредненные по всем направлениям

при том же расстоянии r.

- звуковое давление или интенсивность

звука, усредненные по всем направлениям

при том же расстоянии r.

Реальные излучатели, которыми являются, например, детали музыкальных инструментов (деки, язычки, крышка рояля) могут излучать плоские и шаровые волны. Условием, при котором поверхность данной детали излучала волну, близкую к плоской, является то, что размеры излучающей поверхности значительно превосходят длину звуковой волны и наоборот, если размеры поверхности малы по сравнению с длиной волны, то звуковая волна от такой поверхности будет ближе к сферической. Поэтому одна и та же колеблющаяся деталь инструмента может быть близка к поршневому излучателю (в случае высоких частот) и к излучателю нулевого порядка (в случае низких частот).

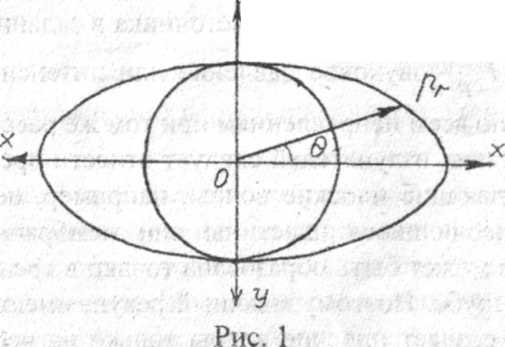

Идеальным излучателем такого типа является пульсирующая сфера, у которой упругость материала меняется равномерно от минимального значения до нуля, т.е. в направлениях горизонтальной плоскости сечения сферы упругость одинакова и минимальна, а в направлении вертикальной оси - равна нулю.

В этом случае при создании внутри сферы

переменного давления ее поверхность

будет представлять

эллипсоид вращения

и, соответственно, волновые поверхности

будут иметь ту же форму.

этом случае при создании внутри сферы

переменного давления ее поверхность

будет представлять

эллипсоид вращения

и, соответственно, волновые поверхности

будут иметь ту же форму.

Интенсивность звука на расстоянии R от такого неравномерного излучателя в направлении Ɵ определяется по формуле:

IƟ = P*Ф/4πR2 Ɵ – нолик с черточкой ; π - пи

Близкими к излучателям первого порядка являются струны, гонги, тамтамы, идущий железнодорожный состав, автотранспортная магистраль с большим потоком автомобилей.

Акустические характеристики звука: высота тона, тембр, акустические гармоники и акустические спектры (дискретные, сплошные, комбинированные). Октава, третьоктавы среднегеометрическая частота. Диапазон частот, принятый для анализа.

Звуковые колебания прежде всего различаются по частоте. Частота звука определяет высоту тона: чем выше частота, тем выше тон. Чистый тон - это звуковое колебание с одним и тем же числом колебаний в секунду. Они создаются, например, камертоном. Однако большинство звуков представляют набор частот, т.е. имеем дело со сложным звуком, но тем не менее любой сложный колебательный процесс может быть разложен на простейшие гармонические колебательные процессы, как это и следует из уравнения Фурье, согласно которому любая функция может быть представлена как сумма конечного или бесконечного числа простейших, гармонических функций (изменяющихся по закону синуса или косинуса).

Операция разложения сложного колебательного процесса на простейшие составляющие называют частотным анализом, а величины, характеризующие распределение энергии по частотному диапазону - его частотным акустическим спектром. Акустический спектр можно получить на экране осциллографа, но мы не можем судить по его картинке о составе звука. Спектр можно представить в виде диаграммы, на которой по оси абсцисс откладываются частоты, а по оси ординат энергия на соответствующей частоте (или относительная доля энергии от общей энергии), звуковая мощность, звуковое давление или уровни звука по полосам частот.

Спектры процессов, которые могут быть представлены в виде ограниченного количества чистых тонов(синусоидальных звуков) называют дискретными или линейчатыми (рис. 2 стр. 7 посмотреть).

(ƒ

фи наклонная)

Спектры случайных или непериодических

процессов, к которым относятся шумы

различных машин, называются сплошным

(рис. 3) и поэтому нужно говорить о

ширине полосы спектра - его нижней

граничной частоте (fH)

и верхней частоте (fВ).

За среднюю частоту полосы принимается

среднегеометрическая частота (fcp).

Спектры широкополосных акустических

сигналов представляют в виде набора

среднегеометрических

частот:

fcp=

fH

fВ.

Полоса частот, у которой отношение f%0

/

f = 2, fр

= 1,41f,

называется

октавой.

Если

f%0

/

f =

fH

fВ.

Полоса частот, у которой отношение f%0

/

f = 2, fр

= 1,41f,

называется

октавой.

Если

f%0

/

f =

,

fр

= 1,12 f,

то

ширина полосы равна третьоктавы.

Набор октавных полос, использующихся

для анализа шума, стандартизован и

начинается с частоты 31,5 Гц: 31,5; 63; 125;

250,..., 8000 Гц. Каждая октавная полоса

состоит из трех третьоктавных полос;

скажем, октавная полоса 125 Гц из

третьоктав 100, 125, 160 Гц.

,

fр

= 1,12 f,

то

ширина полосы равна третьоктавы.

Набор октавных полос, использующихся

для анализа шума, стандартизован и

начинается с частоты 31,5 Гц: 31,5; 63; 125;

250,..., 8000 Гц. Каждая октавная полоса

состоит из трех третьоктавных полос;

скажем, октавная полоса 125 Гц из

третьоктав 100, 125, 160 Гц.

Существует еще одна разновидность акустических спектров - сплошные спектры с наличием в них дискретных составляющих. Их создают, например, осевые вентиляторы, имеющие несколько дискретных частот, низшая из которых определяется числом лопастей и скоростью вращения.

В музыкальной акустике дискретный спектр звуков, создаваемых инструментами, характеризует тембр звука - специфический оттенок звучания инструмента. Он состоит из обертонов и основного тона. Основной тон соответствует наименьшей частоте, присутствующей в сложном звуке; первый обертон - частоте в 2 раза большей основного тона; второй обертон - в 3 раза и т.д. Тембр звука определяется не только числом гармоник, но и энергетическим вкладом каждой из гармоник в общую энергию. Вопрос о качестве звукового тембра или о красоте звучания того или иного музыкального инструмента довольно субъективен, однако общие положения сводятся к тому, что звуковое колебание, бедное гармониками, представляется как звук глухой и бесцветный. Сочный звук воспринимается от звуков, в составе которых есть несколько первых гармоник с достаточно большими и не слишком отличающимися друг от друга энергиями. В том случае, когда в звуке преобладают высшие гармоники с большими относительными амплитудами, то это дает впечатление звука с резким, металлическим, а подчас пронзительным оттенком. Тембр звуков, создаваемых музыкальными инструментами, определяется не только различием в их конструкции, но и тем, как возбуждаются колеблющиеся детали инструмента. Так, например, выбор места удара фортепианного молоточка, прямо влияет на состав обертонов, окраску и полноту звука струны. Например, возбуждая струну точно на середине ее длины, мы выключаем из спектра звука все четные гармоники (на длине струны не укладывается четное число длин волн), а т.к. 2-я, 4-я, 6-я и т.д. гармоники как раз и являются самыми сильными и яркими, то звук, как говорят, получится "мертвым". Ударяя молоточком на 1/3 длины струны, выключим уже нечетные гармоники (на струне не укладывается нечетное число половинок длин волн), но состав спектра получается уже более богатым. Поэтому в практике форте-пианостроения уже давно установлено, что возбуждать струны молоточками целесообразно в басовом и теноровом регистрах на 1/8 их длины.

В радиотехнике весь спектр сигнала тоже может быть разложен на гармоники начиная с первой (наименьшей).

Субъективизм слуха человека: границы частного диапазона звуков, тонкость слуха, динамические границы слышимости. Психофизический закон ВЕБЕРА-Фехнера. Децибельная шкала и ее построение. Уровни силы звука и уровни звукового давления. Кривые равной громкости. Сложение уровней силы звука.

Диапазон звуковых частот, воспринимаемых молодым здоровым человеком, простирается от 16 до 20000 Гц, но участок наибольшей чувствительности ограничивается интервалом от 2000 до5500 Гц. Именно в данной области лежат резонансные частоты слухового прохода, причем усиливающих звук на 5-10 дБ.

Ограниченность частотного диапазона, границы которого изменяются: с возрастом верхняя граница падает до 12000 Гц на высоких частота и заметно ослабляется на низких частотах.

Другая особенность уха называется тонкостью слуха, т.е. способностью различить два звука порознь, а не как один звук. Увеличение частоты на 3 Гц становится заметным при частоте колебаний в 1000 Гц. Можно считать, что в пределах 600-4000 Гц относительное изменение частоты на 0,3 % становится впервые заметным. При более низких и более высоких звуках требуется большее изменение частоты для того, чтобы оно стало заметным.

У музыкантов существуют два понятия, характеризующие способность ощущать высоту музыкальных звуков и оценивать их абсолютный и относительный слух.

Абсолютным слухом называется сравнительно редко встречающаяся способность некоторых людей определять высоту заданного звука и называть ноту, которой этот звук соответствует, безотносительно к другим нотам, т.е. звука иной частоты. Человек, обладающий абсолютным слухом, может воспроизвести голосом любую заданную ему ноту, не сверяя ее ни с каким другим звуком.

Относительным слухом обладает человек, способный определять и воспроизводить голосом заданные музыкальные интервалы, т.е. определять отношение между высотами звуков, оценивая их качественно как квиту, кварту, терцию и т.д.

Очень важной особенностью слуха является то, что звуки разной высоты и одинаковой интенсивности воспринимаются по-разному. Человек субъективно их оценивает понятиями "громче", "сильнее", "слабее". В акустике же существует большое различие между двумя понятиями, которые в обычной жизни отождествляются (громкость и сила звука).

Чтобы понять причины расхождения между физическими и физиологическими оценками одного и того же звука, необходимо рассмотреть две динамические границы слышимости, так называемые пороги слышимости.

1.Порогом болевого ощущения называется граница наиболее сильных звуков, восприятия которых сопровождается болезненным ощущением в ушах. Звуки такой большой силы вызывают, кроме боли в ушах, сравнимой с введением в слуховой проход твердого предмета, давящего на барабанную перепонку, целый ряд расстройств организма: головокружение, тошноту и другие недомогания. Для частоты 1000 Гц порог соответствует 100 Вт/м2, и звуковому давлению 200 Па, что соответствует тактильному чувству осязания.

2.Порогом слышимости называют границу еле слышимых звуков, столь незначительных по своей силе, что они практически не воспринимаются ухом. Для той же частоты 1000 Гц сила звука равна 10-12 Вт/м2, и звуковое давление 2-10 Па. Отметим, что эти границы соответствуют здоровому человеку в возрасте 20-25 лет.

Таким образом, в отношении восприятия звуков столь различных по своей величине - больший звук в 10й раз выше минимального -практически трудно найти технический измерительный прибор с таким огромным диапазоном нагрузок при сохранении чувствительности при минимальных нагрузках.

Это явление объясняется физиологическим законом Вебера-Фехнера: если величина раздражения, производимого внешней средой на человеческий организм, возрастает в геометрической прогрессии, то ощущения, испытываемые организмом, возрастают в арифметической прогрессии. Трансформируя этот закон в математическую форму можно сказать, что величина ощущения пропорциональна десятичному логарифму от величины раздражения.

Закон Вебера-Фехнера только приблизительно описывает соотношение между величинами раздражения и ощущения, но удовлетворительно объясняет, каким образом наше сознание, вернее, наша нервная система, защищается от невероятного по своему диапазону скачка нагрузок - внешних раздражений, испытываемых ухом. Отметим, что этот закон распространяется не только на слуховое раздражение, но и на наш зрительный аппарат - глаз человека.

Таким образом, минимальное значение энергии или звукового давления соответствует "нулевому" ощущению.

В соответствии с этим законом была предложена следующая шкала(Децибельная шкала) соответствий ощущений и раздражений: раздражения - шкала значений интенсивности звука:10-12, 10-11,10-10,10-9,….,100 Вт/м2. ощущения - шкала значений громкости: 0, 1, 2, 3, 140. Между этими двумя шкалами следующая формула: LI = lg*(I/IO), где LI – громкость звука – уровень силы звука, IO = 10-12 Вт/м2.

Единицу измерения громкости назвали бэлл. Ввиду того, что наше ухо может отличать звуки различающиеся на десятые доли бэлла, то бэлл разбили на 10 долей и назвали единицу громкости децибел (дБ).

Если вместо интенсивности звуков использовать ее связь со звуковым давлением, то получим формулу (11): L = 10 lg*(p2ρ0c0/ρcp02) = 20 lg (p/p0) + 10lg ρ0c0/ρc, где p0c0 - акустическое сопротивление воздуха; pc- акустическое сопротивление той среды, где измеряется звуковое давление.

Если все звуковые процессы происходят в воздушной среде при постоянной температуре и давлении, то второе слагаемое равно нулю и тогда громкость звука, выраженная через звуковое давление, называется уровнем звукового давления (для краткости обозначаемый у.з.д.), вычисляется по формуле: Lp=20lg(p/p0)(дБ).

Таким образом можно говорить не только об энергетическом диапазоне сил звуков, воспринимаемых человеком, но и о диапазоне громкостей звуков (уровней звукового давления), который составляет 0-140 дБ.

Наконец, существует еще одна очень важная особенность человеческого уха - его неодинаковая чувствительность к звукам различной частоты. На приведенной диаграмме (рис. 6) представлены кривые зависимости громкости от частоты, построенные на основании следующих экспериментов: исследуемый субъект обращается к источнику звуков, создающему чистые тона разной интенсивности, при этом источник и реципиент находятся в свободном звуковом поле и при этом сам исследуемый должен иметь здоровый слуховой аппарат и находиться в "нормальном" физическом и психологическом состоянии; кроме того он не должен видеть то, что делает экспериментатор. Сначала проверялось, на какой частоте порог слышимости равен минимальному значению интенсивности звука; это оказалась частота, лежащая в диапазоне 3000-4000 Гц. Порог слышимости для всех остальных частот оказался больше и составляет, например, для частоты 20 Гц примерно 70 дБ, а для частоты 10000 Гц около 20 дБ. Затем создавался эталонный сигнал на пороговой частоте с у.з.д., равным 10 дБ и с его громкостью сравнивался сигнал другой частоты, уровень которого подбирался таким, чтобы он казался равногромким с эталонным. На основании этого получили вторую кривую равной громкости; затем эталонный сигнал увеличивался еще на 10 дБ и снова производили эксперименты. В результате были получены кривые равной громкости диаграммы, которая представляет следствие закона Вебера-Фехнера: изменение чувствительности при изменении возбуждения обратно пропорционально значению абсолютного возбуждения, имевшей место до начала абсолютного возбуждения.

Кроме указанных уже особенностей восприятия звуков органом слуха, нужно упомянуть об особом свойстве уха, называемом маскирующим эффектом, сущность которого состоит в том, что звук более сильный, заглушает (маскирует) звук более слабый.

Последняя особенность - так называемый "бинауральный эффект", сущность которого сводится к тому, что благодаря наличию двух ушей человек определяет направление, по которому расположен источник звука. Для понимания его сущности достаточно сравнить восприятие звучания симфонического оркестра в зале и при воспроизведении монофонической записи: в зале с закрытыми глазами можем определить местонахождение инструмента в оркестре, а при слушании записи отсутствует ощущение распределения источников звука, которое появляется при стереофонической записи.

Учитывая, что громкость связана с силой звука логарифмически, то суммарный уровень звукового давления при работе нескольких источников звука определяется по формуле: L = 10lg(100,1L1+100,1L2+….+100,1Ln).

При одинаковых источниках звука общий уровень: L = 10lg n 100,1L1= L0 + 10lg n.

Таким образом, если имеются два одинаковых по звуковой мощности источника звука, то общий уровень звука в помещении станет на 3 дБ больше, чем от одного.