- •Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

- •Хайрлиева н.Г. Системный анализ и математическое моделирование опасных процессов в техносфере

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 2. Этапы анализа систем

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 3. Функционирование и развитие системы

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 4. Классификация систем

- •1. Как классифицируются системы?

- •Лекция 5. Система, информация, знания

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 6. Меры информации в системе

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 7. Система и управление

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция 8. Информационные системы

- •Контрольные вопросы:

- •Контрольные вопросы:

- •Контрольные вопросы:

- •Контрольные вопросы:

- •Контрольные вопросы:

- •Течением времени

- •Контрольные вопросы:

- •Контрольные вопросы:

- •2.3 Планы практических занятий

- •2.4 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (срсп)

- •2.5 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов (срс)

- •2.6 Тестовые задания для самоконтроля

- •Ключ правильных ответов

- •2.7 Перечень экзаменационных вопросов по пройденному курсу

Контрольные вопросы:

1. Задачи моделирования в ОТ.

2. Методы построения математических моделей.

3. Статистическое моделирование ОТ.

Лекция 14. Математическое моделирование производственного травматизма

Математическое моделирование на ЭВМ производственного травматизма позволяет оперативно и без больших затрат оценить влияние на рабочий процесс практически любого фактора. Моделирование позволяет быстро получить сравнительные оценки для коллективов, различающихся по структуре и решаемым производственным задачам, что редко достижимо в натурном эксперименте. Все это делает целесообразным применение математического моделирования при выборе рациональных параметров и состава коллектива, формировании "эталонных" или "оптимальных" характеристик травматизма и профзаболеваемости. Кроме того, возможен поиск причин, вызывающих отклонение реальных характеристик от "эталонных", выявление предельных возможностей коллектива и поиск путей его модернизации.

Моделирование на прикладном уровне включает в себя схематизацию социальной системы в виде сосредоточенных элементов, обладающих способностью как накапливать энергию (потенциальную или кинетическую), так и необратимо ее рассеивать.

Адекватная динамическая модель должна удовлетворять двум основным требованиям: обеспечивать правильное качественное отображение динамических процессов и количественное описание этих процессов с принятой степенью точности. Под оптимальной адекватной динамической моделью понимается максимально простая модель, удовлетворяющая указанным двум требованиям адекватности. Под составной динамической системой понимается система, состоящая из двух или более взаимодействующих между собой динамических подсистем. Составные динамические системы позволяют при их исследовании использовать характеристики подсистем. Динамические характеристики подсистем могут быть найдены по материалам научных исследований. Кроме того, необходимо, чтобы математическая модель отвечала таким требованиям, как наглядность, простота формализации, доступность для специалистов смежных областей.

Методика опирается на подход, основанный на формировании схем замещения объектов на основе теории информационных цепей. Под информационной цепью будем подразумевать совокупность источников и носителей информационных потоков, составляющих динамическую систему и взаимосвязанных по факторам, возникающим в результате внешнего воздействия. Методика позволяет определять передаточные функции динамических систем по схемам замещения, а их динамические свойства исследовать на основе анализа амплитудно-частотных характеристик входных и выходных параметров. При этом методика учитывает вероятностный характер внешнего влияния.

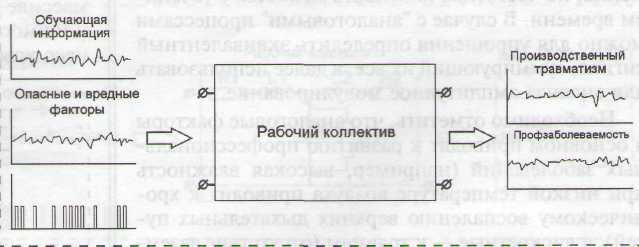

Рабочий коллектив —

система, которая может рассматриваться

как некоторая структурированная

среда, включающая управляющие подсистемы.

В ряде случаев она имеет разветвленный

характер, вследствие

чего отмечается взаимное влияние

друг на друга отдельных ее подсистем.

Все это находит

отражение в характере протекания

динамических

процессов в исследуемой системе. В

частности,

отмечается возможность неустойчивости

исследуемой системы. Чтобы

учесть случайные факторы при обосновании

малоопасных режимов работы коллектива

в процессе

выполнения технологических операций,

необходимо

установить вероятностно-статистические

оценки показателей — математические

ожидания М(у),

дисперсии D(y),

среднее квадратическое

отклонение

иу,

коэффициенты

вариации,![]() а также некоторые другие количественные

характеристики. При

установлении вероятностно-статистических

оценок выходных параметров применяется

метод

функций случайных аргументов. Его

сущность

состоит в том, что коллектив рассматривается

в виде модели "вход—выход" (рисунок

9).

а также некоторые другие количественные

характеристики. При

установлении вероятностно-статистических

оценок выходных параметров применяется

метод

функций случайных аргументов. Его

сущность

состоит в том, что коллектив рассматривается

в виде модели "вход—выход" (рисунок

9).

xi yi

Хi - входная величина, уi - выходная величина, уi = f(хi) - функция связи

Рисунок 9 - Модель "вход – выход" системы

Входная хi и выходная yi переменные величины определяются детерминированной (неслучайной) функциональной зависимостью yi = f(хi). В качестве функций связи применяются функции, полученные при аппроксимации кривых, полученных после статистической обработки данных о состоянии производственного травматизма и профзаболеваемости на исследуемом предприятии.

Входная величина х,- представляет собой случайную величину — "травмообразующие факторы", подчиняющуюся арксинусному закону распределения:

![]() (8)

(8)

где х

= х + Axsin(![]() f0t+

f0t+![]() k)

-

входной показатель,

аппроксимируемый уравнением синусоиды;

fQ

—

частота колебаний входной величины;

к

-

случайная

начальная фаза;

k)

-

входной показатель,

аппроксимируемый уравнением синусоиды;

fQ

—

частота колебаний входной величины;

к

-

случайная

начальная фаза;

![]() -

среднее

значение входной

величины; Ах

-

амплитуда входной величины.

-

среднее

значение входной

величины; Ах

-

амплитуда входной величины.

Арксинусный закон предполагает рассмотрение гармонического сигнала со случайной начальной фазой с равномерным распределением.

Оценочные показатели М{у), D(y), ay, vy выходных величин рассчитываются по формулам: математическое ожидание

![]()

![]() (9)

(9)

Дисперсия

![]() (10)

(10)

среднее квадратическое отклонение

![]() (11)

(11)

коэффициент вариации

![]() (12)

(12)

где

![]() - плотность распределения вероятностей

случайной величины у;

f(x)

- функциональная

зависимость, устанавливаемая при

аппроксимации

кривых, полученных после статистической

обработки данных о состоянии

производственного

травматизма и профзаболеваемости на

исследуемом предприятии.

- плотность распределения вероятностей

случайной величины у;

f(x)

- функциональная

зависимость, устанавливаемая при

аппроксимации

кривых, полученных после статистической

обработки данных о состоянии

производственного

травматизма и профзаболеваемости на

исследуемом предприятии.

Таким

образом, для основных оценок показателей

травматизма с учетом вероятностного

характера внешних воздействий

необходимо установить функцию

связи /(х) и закон распределения аргумента

![]() .

Помочь в этом может использование

метода информационных цепей. Метод

основан на формировании эквивалентной

схемы

замещения объекта, представляющей собой

его топологическое

отображение в виде определенным

образом связанной совокупности условных

обозначений ее элементов. Причем в схему

включаются

те элементы, которые оказывают

существенное

влияние на решение задачи.

.

Помочь в этом может использование

метода информационных цепей. Метод

основан на формировании эквивалентной

схемы

замещения объекта, представляющей собой

его топологическое

отображение в виде определенным

образом связанной совокупности условных

обозначений ее элементов. Причем в схему

включаются

те элементы, которые оказывают

существенное

влияние на решение задачи.

В большинстве систем можно выделить три типа простейших элементов - носителей энергии:

1) элементы, в которых происходят необратимые потери (диссипация) энергии (электрические сопротивления и проводимости, их информационные аналоги - забываемость и восприимчивость);

2) элементы, обладающие способностью накапливать потенциальную энергию (емкость, память);

3) элементы, обладающие способностью накапливать кинетическую энергию (индуктивность, инерционность мышления).

Если человеческий коллектив рассматривать как четырехполюсник, то можно ввести понятие входных и выходных величин. На входе в рабочий коллектив действуют травмообразующие факторы и факторы, приводящие к профессиональной заболеваемости (с учетом того, что по данным медиков 50 % заболеваний так или иначе вызваны производственной деятельностью человека (рисунок 10).

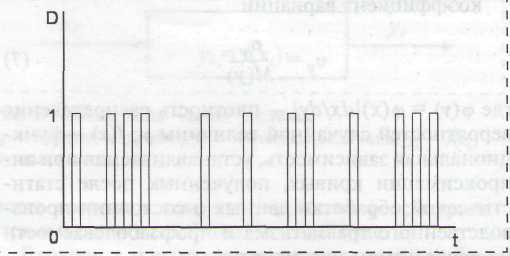

Опасные и вредные производственные факторы по природе воздействия подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические. Принимая данные факторы как вероятностно-статистические процессы, считаем необходимым разделить их на А - "аналоговые" (уровень освещенности рабочих мест, температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздушных масс и т. д.) и на D - "цифровые" (импульсные) или дискретные (наличие или отсутствие заземления, защитных кожухов на электроприводах, крышек люков в полу и т. д.). Аналоговость процесса можно обосновать соображением о непрерывном изменении исследуемой величины с течением времени, т. е. связать физическую величину и время некой функцией:

A=f{t), (13)

где А - величина аналогового фактора (уровень освещенности рабочих мест, температура воздуха и т. д.); t — время (например, часы рабочей смены).

Рисунок 10 - Факторы, воздействующие на рабочий коллектив

Рисунок 11 - Вероятность – статический процесс изменения травмообразующего фактора с течением времени

Рисунок 12 - Изменение дискретных факторов безопасности с