- •11. Микроклимат помещений. Нормируемые параметры и каким образом они поддерживаются.(рисунок стр 78?)

- •12.Стационарный и не стационарный процесс нагрева.

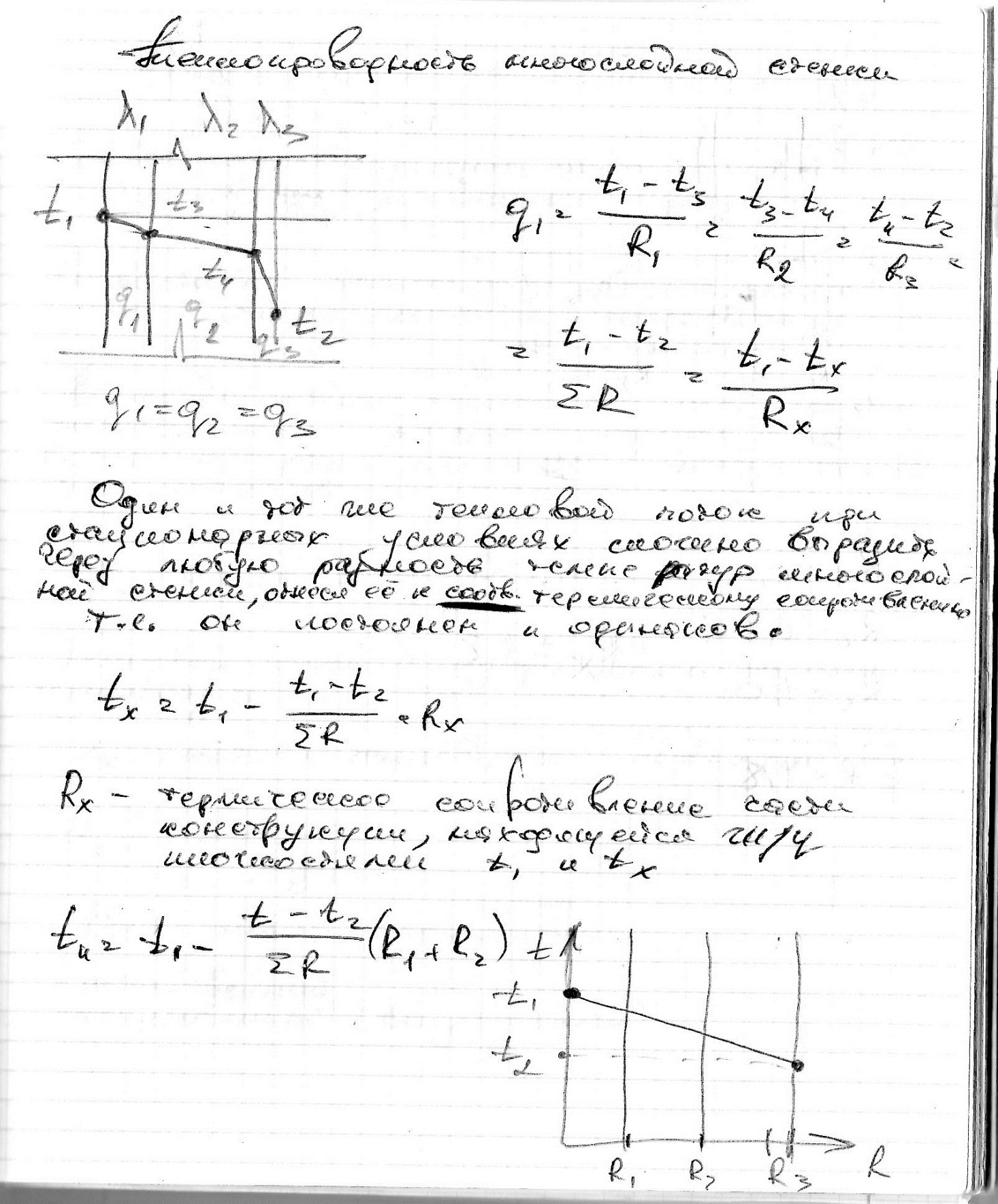

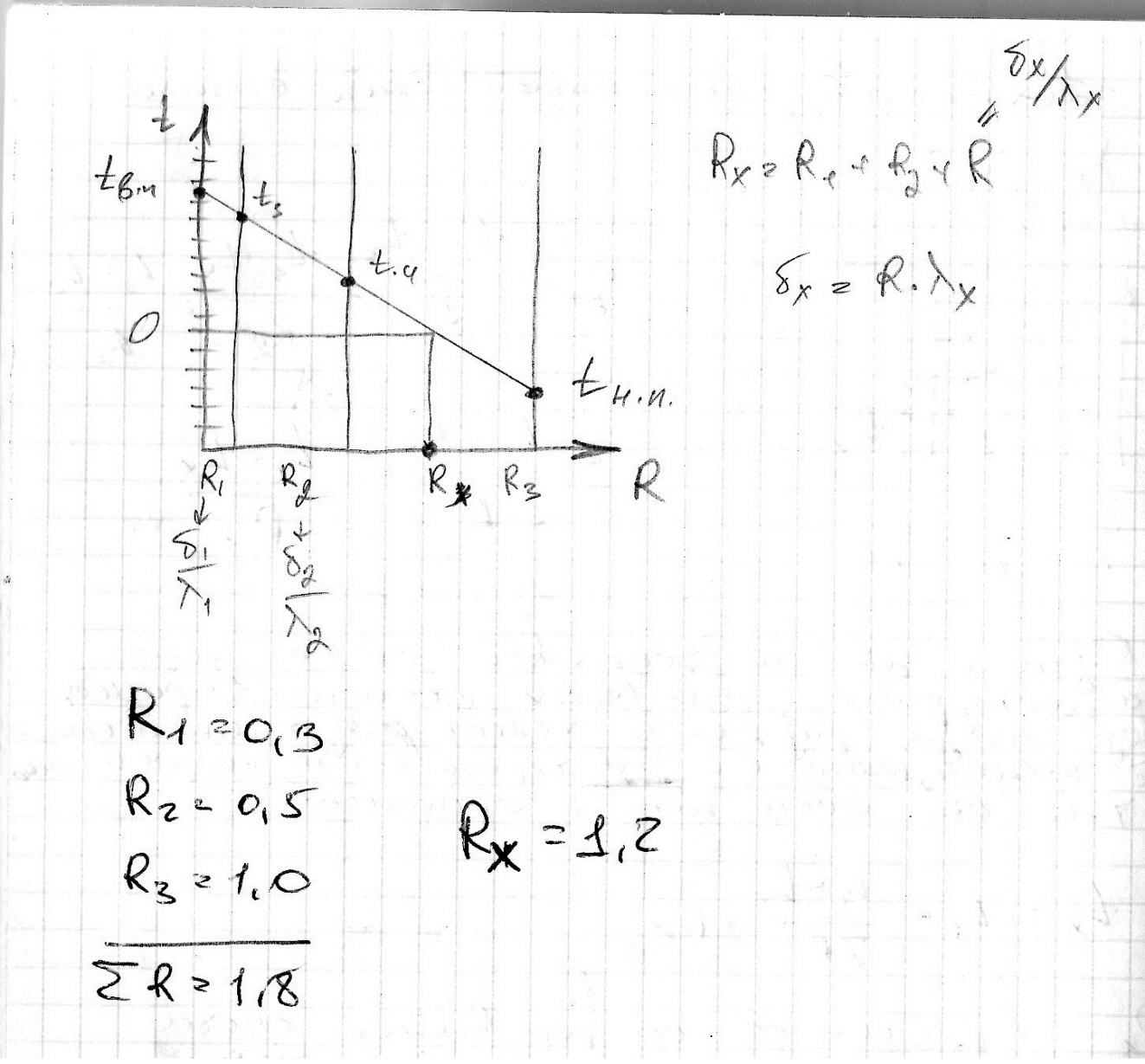

- •13.Приведенное термическое сопротивление неоднародной ограждающей конструкции.

- •14. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций отапливаемых зданий.

- •15. Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждений.

- •16. Пути по падания влаги в наружные ограждения и меры борьбы с ней.

- •17. Графический метод определения зоны конденсации в толще наружного ограждения.

- •18. Расчет требуемого сопротивления паропроницанию наружного ограждения.

- •19. Определение величины показателя тепловой инерции многослойной ограждающей конструкции. В каких расчетах учитывается эта характеристика?

- •20. Теплотехнические характеристики строительных материалов. В каких расчетах они используются?

- •Глава 2 фокин

- •21. Рациональное размещение основных слоев материалов в ограждениях различного назначения.(хрен знает что тут еще написать)

- •22. Воздушные прослойки. Области применения замкнутых и вентилируемых воздушных прослоек.

- •Системы отопления: виды, устройство, выбор

- •35.Определение расходов и температур на участках системы водяного отопления.

- •36. Расчет однотрубных систем водяного отопления.

- •39. Основные элементы систем центрального водяного отопления.

- •40.Определение величины требуемого воздухаобмена.

- •35. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточным теплом.

- •36. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточной влагой.

- •37.Определение величины требуемого воздухообмена.

- •41.Аэрация промышленных зданий.

- •42.Система естественной вентиляции.

- •43.Назначение и принцип действия дефлектора.

- •42. Область применения естественной системы вентиляции.

- •Основные схемы вентиляции помещений.

- •Основные виды вентиляторов, их конструкции.

- •47. Расчет располагаемого давления канальной системы естественной вентиляции.

- •48.Назначение элементов приточной венткамеры.

- •49.Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.

- •50.Понятие о кондиционировании воздуха. Принципиальная схема системы кондиционирования.

- •51.Способы прокладки тепловых сетей. Типы и устройство каналов и камер.

- •52.Способы присоединения абонента к тепловым сетям.

- •53.Устройство и детали тепловых сетей.

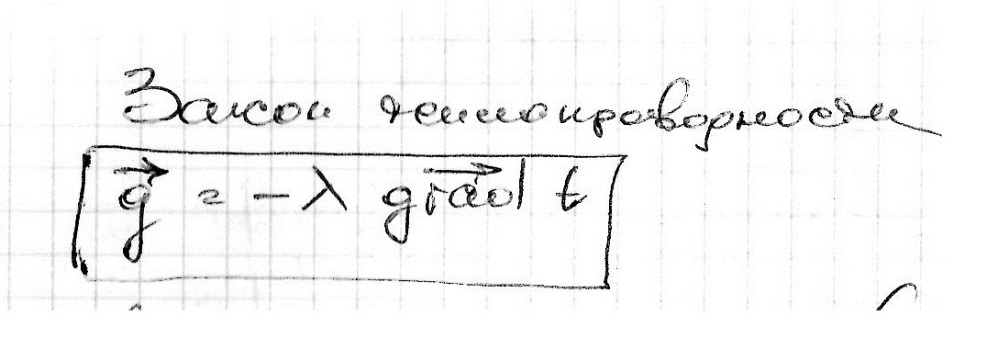

1 Теплообмен теплопроводностью. Уравнение теплопроводности

Процесс

теплопроводности происходит при

непосредственном соприкосновении

(соударении) частиц вещества (молекул,

атомов и свободных электронов),

сопровождающемся обменом энергии и их

теплового движения. Такой процесс

теплообмена может происходить в любых

телах, но механизм переноса теплоты

зависит от агрегатного состояния тела.

Теплопроводность жидких и в особенности

газообразных тел незначительна. Твердые

тела обладают различной теплопроводностью.

Тела с малой теплопроводностью называют

теплоизоляционными. Степень теплопроводности

материала характеризуется величиной

его коэффициента теплопроводности

.

Коэффициент теплопроводности показывает

количество теплоты в Дж, которое будет

проходить за 1 сек через 1 м2

плоской стенки толщиной 1 м при разности

температур на ее поверхностях, равной

1 0С.

Величина коэффициента теплопроводности

для одного и того же материала не является

величиной постоянной, она может изменяться

в зависимости от его плотности, влажности,

температуры и направления теплового

потока.

.

Коэффициент теплопроводности показывает

количество теплоты в Дж, которое будет

проходить за 1 сек через 1 м2

плоской стенки толщиной 1 м при разности

температур на ее поверхностях, равной

1 0С.

Величина коэффициента теплопроводности

для одного и того же материала не является

величиной постоянной, она может изменяться

в зависимости от его плотности, влажности,

температуры и направления теплового

потока.

, где F

– толщина стены ; t

– время ;q

- тепловой поток ;

, где F

– толщина стены ; t

– время ;q

- тепловой поток ;

t=f(x,y,z)

- трехмерное стационарное температурное

поле dt/d =0

=0

t=f(x,y,

)

– двухмерное нестационарное температурное

поле dt/d

0

0

2 Конвективный теплообмен. Что влияет на величину αк?

Процесс конвекции происходит лишь в жидкостях и газах и представляет собой перенос теплоты в результате перемещения и перемешивания частиц жидкости или газа. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью.

Если перемещение частиц жидкости или газа обусловливается разностью их плотностей, то такое перемещение называют естественной конвекцией. При естественной конвекции нагретые объемы теплоносителя поднимаются, охладившиеся — опускаются. Например, отопительный прибор системы центрального отопления соприкасается с воздухом, который получает от пето теплоту и поднимается, уступая место более холодному воздуху. Таким образом, теплота вместе с воздухом передается от прибора в другие части помещения.

Если жидкость или газ перемещается с помощью насоса, вентилятора, эжектора и других устройств, то такое перемещение называют вынужденной конвекцией. Теплообмен происходит в этом случае значительно интенсивнее, чем при естественной конвекции.

Поверхностная плотность теплового потока q, Вт/м2 :

q

=

к(tж-tc).

к(tж-tc).

к – коэффициент теплоотдачи конвекции (Вт/ м2 град)

На интенсивность конвекции влияют:

- скорость перемещения жидкости или тв.тела - физические свойства омывающей жидкости -температура, форма омываемого тела - расположение омываемого тела в пространстве

Величина к учитывает следующие факторы:

- характер движения жидкости или газа и природа его возникновения

- скорость движения жидкости или газа

- физические параметры жидкости или газа ( коэффициент теплопроводности, вязкость, плотность, теплоемкость, коэффициент объемного расширения, температура жидкости или газа и поверхности, форма и линейные размеры омываемой жидкостью или газом поверхности)

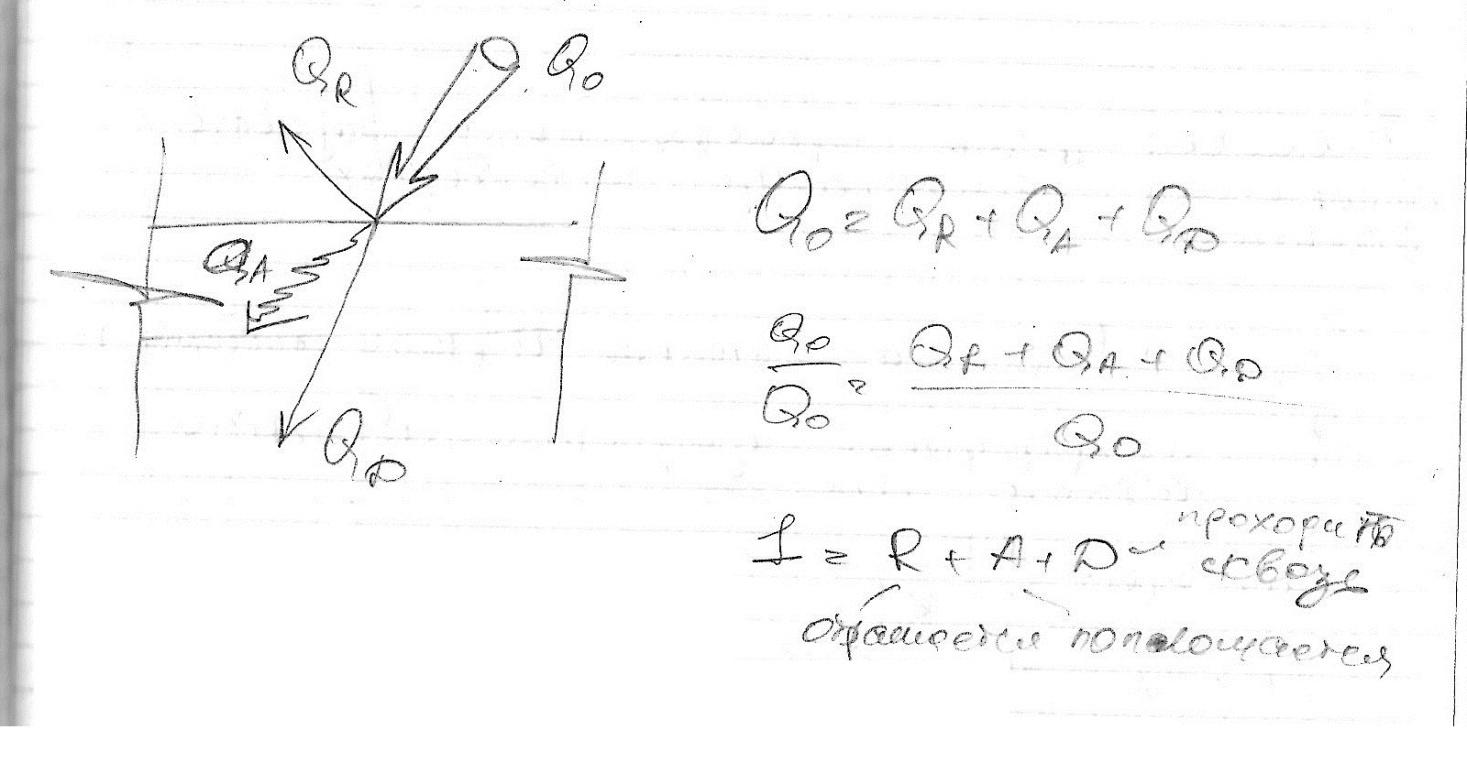

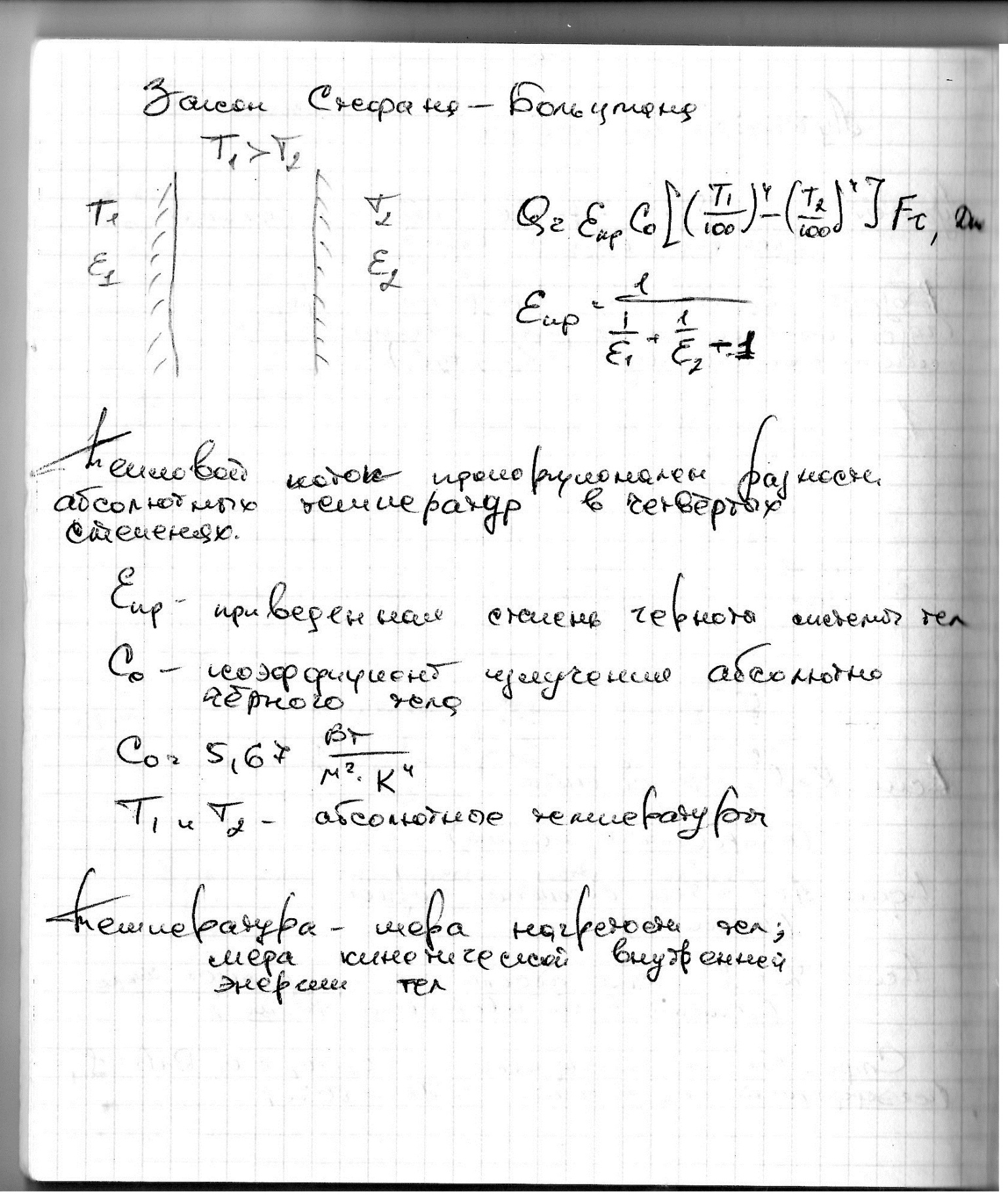

3 Основные законы теплового излучения

Процесс теплового излучения состоит в переносе теплоты от одного тела к другому электромагнитными волнами, возникающими в результате сложных молекулярных и атомных возмущений. Лучистая энергия возникает в телах за счет других видов энергии, главным' образом тепловой. Электромагнитные волны распространяются от поверхности тела во все стороны. Встречая на своем пути другие тела, лучистая энергия может ими частично поглощаться, превращаясь снова в теплоту (повышая их температуру).

Если R=1 (т.е. А=0 D=0), то тело полностью отражает падающие на него тепловые лучи. Такое тело называется зеркальным (если отражение правильное, не рассеянное) либо абсолютно белым (если отражение рассеянное — диффузное). К числу тел, близких по свойствам к абсолютно белому телу, относится ряд металлов (золото, медь и др.). Для полированных металлов R — = 0,95—0,97. Белая оштукатуренная наружная поверхность стены хорошо отражает солнечные (видимые) лучи, а невидимые тепловые лучи интенсивно ею поглощаются.

Если А = 1 (т.е. R=D=0), то тело полностью поглощает все падающие на него тепловые лучи и называется абсолютно черным. Абсолютно черных тел в природе нет. Свойствами, близкими к абсолютно черному телу обладают нефтяная сажа (.1=0,9—0,96), вода и лед (Л = 0,92—0,95), черное сукно (Л=0,98) черный бархат (/1 = 0,955).

Если D= 1 (т.е. A = R= 0), то тело пропускает через себя все падающие на пего лучи. Такое тело называется абсолютно проницаемым (прозрачным), или диатермичным. Воздух — практически прозрачная среда, твердые тела и жидкости непрозрачны. Многие тела прозрачны только для определенных волн. Так, оконное стекло пропускает световые лучи и почти непрозрачно для ультрафиолетового и длинноволнового инфракрасного излучения.

Закон Стефана-Больцмана:

В строительной практике иногда возникает необходимость уменьшить интенсивность теплообмена излучением. Одним из эффективных средств уменьшения интенсивности теплообмена служат защитные экраны, выполненные из материалов с малой поглощательной и большой отражательной способностями.

При наличии экрана лучистая теплота последовательно передается от стенки к экрану, а от экрана — к другой стенке. Если экран и стенки, между которыми он находится, по материалу и качеству поверхности не отличаются, то один экран уменьшит поток в 2 раза, два параллельных экрана — в 3 раза и n экранов — в (n+1) раз.

Но если поверхность экрана имеет очень небольшой коэффициент поглощения и хорошо отражает лучистую энергию, например никелированный лист с А=0.05 или полированный тонкий лист алюминия с А=0,26, то один экран может уменьшить тепловой поток в 10—30 раз.

Экраны целесообразно использовать в воздушных прослойках наружных ограждений для уменьшения передачи теплоты излучением, где этот вид теплообмена составляет 70—80 %.

4 Влажный воздух. Основные характеристики влажного воздуха.

Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов, из которых основными являются азот, кислород, аргон, углекислый газ. Воздух обязательно содержит в себе некоторое количество водяного пара, т. е. он является влажным.Атмосферное давление влажного воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара, содержащегося в воздухе. Парциальным давлением называют давление одной составляющей смеси газов.Предположим, что из герметичного сосуда, содержащего смесь сухого воздуха и водяного пара при атмосферном давлении, каким-то образом удалили сухой воздух. Если объем сосуда при этом не изменился, то, измерив давление, мы обнаружим, что оно стало ниже первоначального. Измеренное давление и будет парциальным давлением водяного пара.Сухой атмосферный воздух отличается постоянством своего состава и его можно рассматривать как однородный газ. Состояние однородного газа обычно определяется двумя параметрами — давлением и температурой, а при постоянном давлении — только температурой. Содержание в воздухе водяного пара непостоянно. Поэтому состояние влажного воздуха определяется еще дополнительным параметром, характеризующим количество и состояние содержащегося в нем водяного пара. Состояние влажного воздуха в сушильной технике можно характеризовать двумя параметрами, поскольку давление остается постоянным.К основным параметрам влажного воздуха относят его температуру, степень насыщения, влагосодержание, теплосодержание, плотность и приведенный удельный объем.Водяной пар в воздухе обладает такими же свойствами, как и в свободном от воздуха пространстве. Как и в чистом виде, пар в воздухе может быть перегретым (ненасыщенным) и насыщенным.

Влажный насыщенный пар – смесь сухого пара и воды ( жидкости), находящихся в термодинамичнском равновесии ( температура и давление жидкости и пара постоянны)

Сухой насыщенный пар – жидкость, превращенная в пар при параметрах насыщения

Перегретый пар - пар с параметрами выше параметров насыщения ( температура и давление выше)

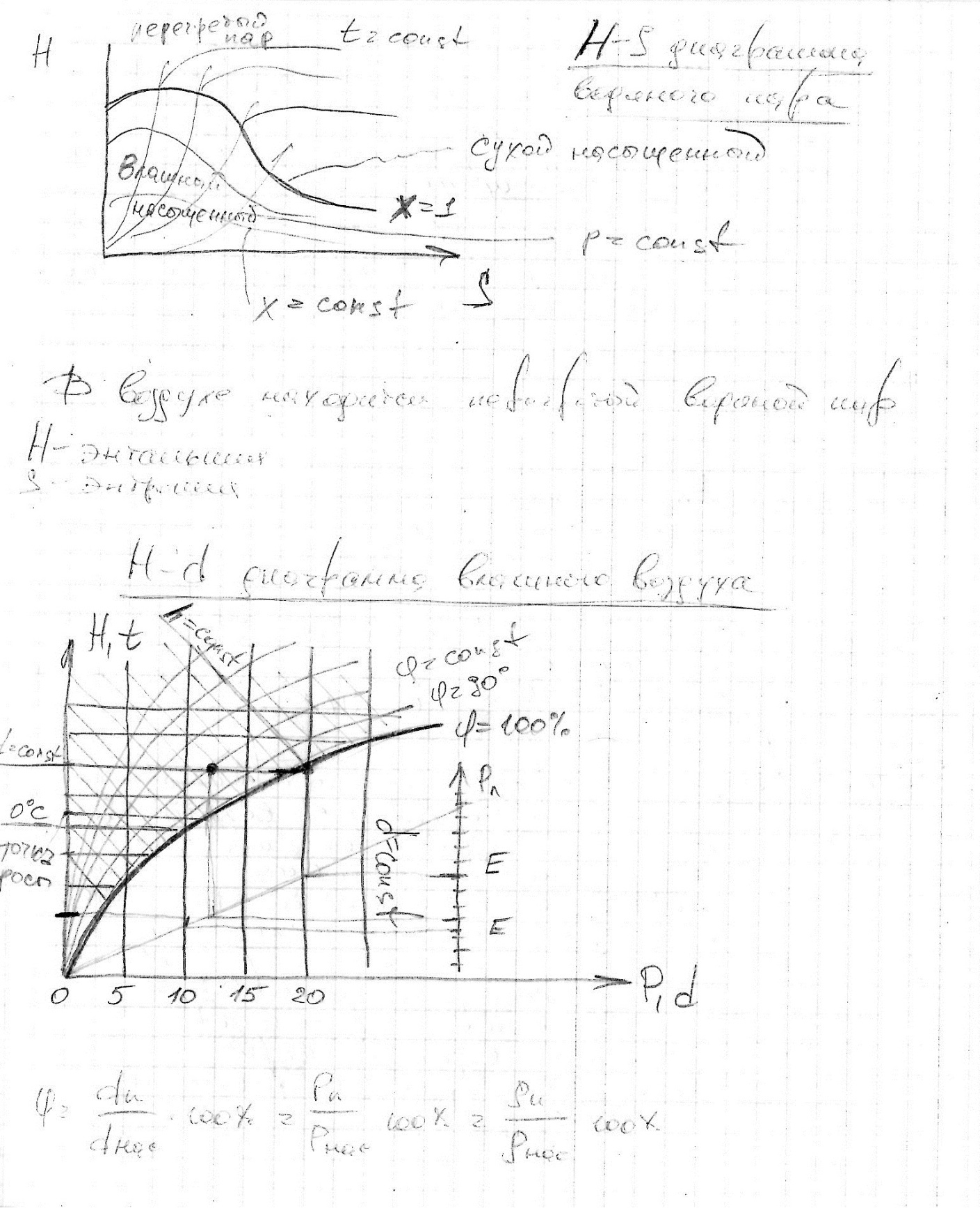

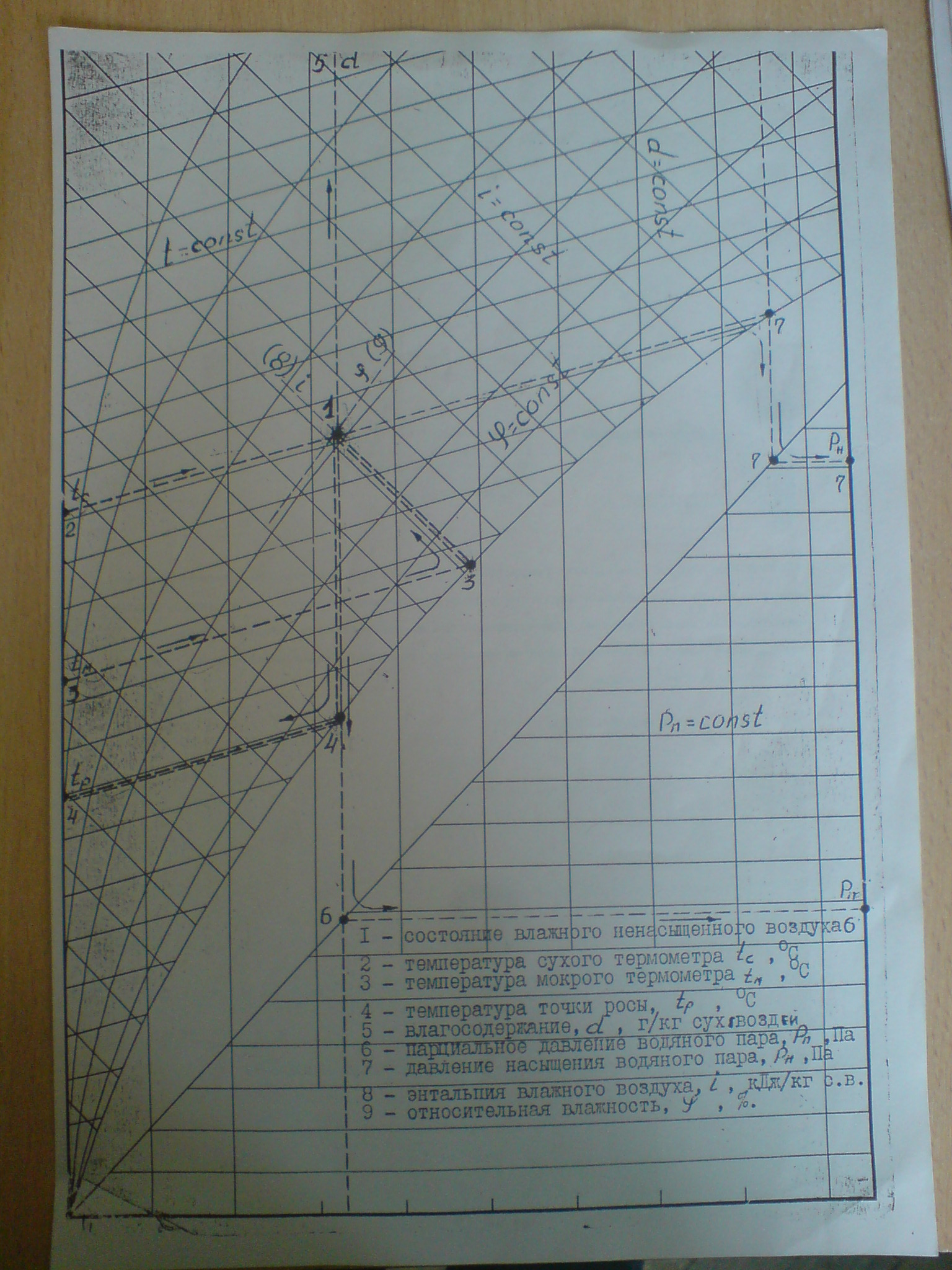

5 I-d диаграмма влажного воздуха.

6.процессы нагревания, охлаждения и осущения воздуха на ИД диарграмме!!!!!!!!!!!!

7 Принцип определения влажности воздуха с помощью психрометра.

Психрометр (производное от греч. ψυχρός — холодный и τό μέτρον — мерило, измерять) — это прибор предназначенный для измерения температуры воздуха и его влажности.

В основном психрометры используются для определения показателей относительной влажности воздуха. Эти показатели весьма важны в различных областях науки и производства. Особенно это важно при использовании весового оборудования для определения точности показателей.

Принцип работы и устройство психрометров

Принцип действия любого психрометра основан на физическом свойстве жидкости (воды) к испарению и возникающей при этом разности температур показываемых сухим и влажным термометрами. Испарение, за счет того, что жидкость покидают наиболее "быстрые" молекулы, приводит к потере жидкостью части энергии и как следствие снижение ее температуры, регистрируемое смоченным термометром.

Простейший психрометр состоит из двух стеклянных термометров (спиртовых или ртутных). Один сухой, другой влажный (смоченного), обернутый влажной хлопчатобумажной тканью. Конец этой ткани опущен в резервуар с жидкостью. При испарении воды происходит охлаждение влажного термометра. Чем ниже влажность окружающего воздуха, тем интенсивнее протекает этот процесс. Следовательно, чем суше воздух, влажность которого определяется, тем ниже будут показания смоченного термометра, тем больше будет разница между показаниями сухого и влажного термометров.

Зафиксировав показания сухого и влажного термометров, с помощью специальных формул или психрометрической таблицы определяется относительная, а затем по психрометрической формуле - абсолютная влажность воздуха.

Психрометрическая формула, позволяющая определить упругость водного пара по показаниям сухого и влажного термометров, выглядит так:

e= E-A*P(t-tc)

где

е —упругость водного пара находящегося в воздухе;

Е —максимально возможная упругость водного пара при температуре tс смоченного термометра;

t —температура воздуха;

А —коэффициент зависящий от устройства термометра и скорости прохождения воздуха возле резервуара термометра;

P —давление воздуха.

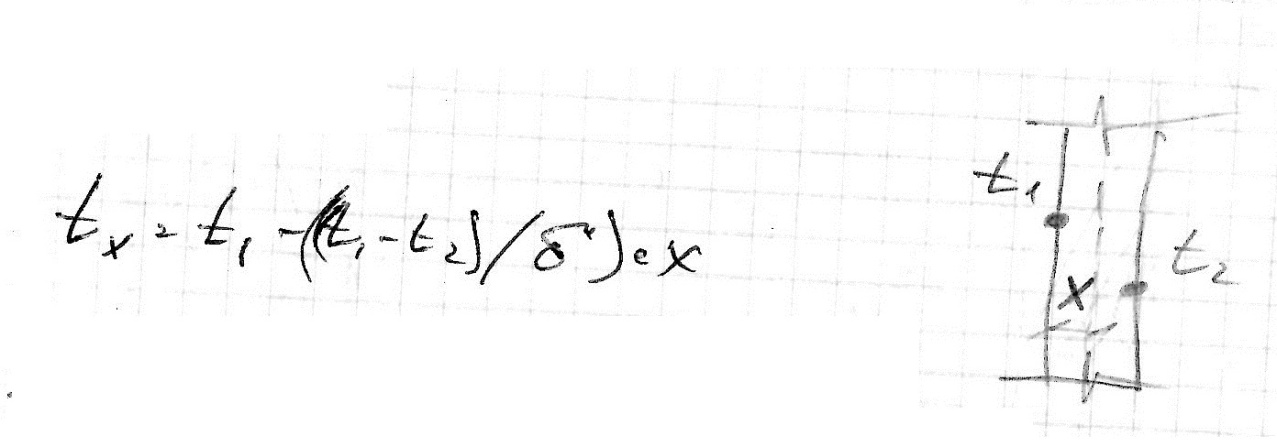

8 Определение температуры по сечению ограждения.

9 Сложный теплообмен у поверхности наружных ограждений зданий. Коэффициенты теплопередачи и теплоотдачи.

Конвекция, например, всегда сопровождается теплопроводностью, излучение часто сопровождается конвекцией. Сочетание различных видов теплообмена может быть весьма разнообразным, и роль их в общем процессе неодинакова. Это так называемый сложный теплообмен. Процесс теплообмена между стенкой и омывающим ее газом является типичным примером сложного теплообмена — совместного действия конвекции, теплопроводности и теплового излучения.

В теплотехнических расчетах при сложном теплообмене часто пользуются общим {суммарным) коэффициентом теплоотдачи 0, представляющим собой сумму коэффициентов теплоотдачи соприкосновением, учитывающим действие конвекции, теплопроводности к и излучения л, т. е:

0= к+ л

В этом случае расчетная формула для определения теплового потока q, Вт/м2, имеет вид:

q= 0(tж – tc)

Если стенка омывается капельной жидкостью, например водой, то

л=0 и 0= к

10.Расчет температуры внутренней поверхности наружного ограждения. (тоже что и выше, только учитывается только альфа внутр)

11. Микроклимат помещений. Нормируемые параметры и каким образом они поддерживаются.(рисунок стр 78?)

Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, воздушного и влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требование к микроклимату – поддержание благоприятных условий для людей, находящихся в помещении. В результате протекающих в организме человека процессов обмена веществ освобождается энергия в виде теплоты. Эта теплота путем конвекции, излучения, теплопроводности и испарения должна быть передана окружающей среде, поскольку организм человека стремится к сохранению постоянной температуры (36,6°С). Поддержание постоянной температуры организма обеспечивает физиологическая система терморегуляции. Для нормальной жизнедеятельности и хорошего самочувствия человека должен быть тепловой баланс между теплотой, вырабатываемой организмом, и теплотой, отдаваемой в окружающую среду. При обычных условиях более 90 % вырабатываемой теплоты отдается окружающей среде (половина теплоты — излучением, четверть — конвекцией, четверть — испарением) и менее 10 % теплоты теряется в результате обмена веществ. Интенсивность теплоотдачи человека зависит от микроклимата помещения, характеризующегося температурой внутреннего воздуха tB, радиационной температурой помещения (осредненной температурой его ограждающих поверхностей) tR, скоростью движения (подвижностью) и относительной влажностью φв воздуха. Сочетания этих параметров микроклимата, при которых сохраняется тепловое равновесие в организме человека и отсутствует напряжение в его системе терморегуляции, называют комфортными или оптимальными. Наиболее важно поддерживать в помещении в первую очередь благоприятные температурные условия, так как подвижность и относительная влажность воздуха имеют, как правило, несущественные колебания. Зоны комфортных сочетаний tв и tR для гражданских зданий в холодный и теплый периоды года приведены на рис.(выше). Кроме оптимальных различают допустимые сочетания параметров микроклимата, при которых человек ощущает небольшой дискомфорт.

Часть помещения, в которой человек находится основное рабочее время, называют обслуживаемой или рабочей зоной. Комфорт должен быть обеспечен прежде всего в этой зоне.

Тепловые условия в помещении зависят главным образом от tB и tR, т.е. от его температурной обстановки, которую принято характеризовать двумя условиями комфортности. Первое условие комфортности температурной обстановки определяет такую область сочетаний tB и tR, при которых человек, находясь в центре рабочей зоны, не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения.

Для спокойного состояния человека tB=21...23, при легкой работе—19...21, при тяжелой — 14...16 °С.

Для холодного периода года первое условие характеризуется формулой

tR = 1,57tп-0,57tв±1,5,

где ta = (tB + tR)/2.

Второе условие комфортности определяет допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении человека в непосредственной близости от них. Во избежание недопустимого радиационного перегрева или переохлаждения головы человека поверхности потолка и стен могут быть нагреты до допустимой температуры tнагрдоп≤19,2+8,7/φ или охлаждены до температуры tохлдоп>23—5/ φ, где φ — коэффициент облученности от поверхности элементарной площадки на голове человека в сторону нагретой или охлажденной поверхности.

Температура поверхности холодного пола зимой может быть лишь на 2—2,5°С ниже температуры воздуха помещения вследствие большой чувствительности ног человека к переохлаждению, но и не выше 22—34 °С в зависимости от назначения помещений. Основные нормативные требования к микроклимату помещений содержатся в санитарных нормах СН 245-71, строительных нормах и правилах СНиП 2.04.05—86 и ГОСТ 12.1.005—88.

При определении расчетных метеорологических условий в помещении учитывается способность человеческого организма к акклиматизации в разное время года, интенсивность выполняемой работы и характер тепловыделений в помещении. v

Расчетные параметры воздуха нормируются в зависимости от периода года. Различают три периода года: теплый, холодный и переходный. Холодный период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха t H ниже +8°С, теплый —при tH выше +8°С и переходный —при tH—+8°С.

По интенсивности труда все виды работ делятся на три категории: легкие, средней тяжести и тяжелые с затратой энергии соответственно до 172 Вт, 172—193 Вт и более 293 Вт.

В зависимости от интенсивности явных тепловыделений различают три группы помещений: с незначительными теплоизбытками явной теплоты (до 23 Вт/м3); со эна- чительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3); жилые, общественные помещения и вспомогательные помещения производственных зданий при всех значениях явной теплоты. Причем под последней согласно ГОСТ 12.1.005—88 понимают теплоту, поступающую в рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, людей и других источников теплоты.

Под избытком явной теплоты понимают остаточное количество явной теплоты (за вычетом теплопотерь) после осуществления всех мероприятий по их уменьшению.

Оптимальные и допустимые метеорологические условия в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений устанавливаются СН 245-71 и СНиП 2.04.05—86 и по ГОСТ 12.1.005—88 в рабочей зоне производственных помещений. В холодный период года оптимальная температура воздуха составляет, °С: для легкой работы 20—23, для работы средней тяжести 17—20, для тяжелой работы 16—18; допустимые температуры равны соответственно 19—25, 15—23 и 13—19°С. Для теплого периода года оптимальные температуры воздуха для указанных категорий работ составляют соответственно 22—25, 21—23 и 18— 21 °С. Максимально допустимая температура воздуха в рабочей зоне равна 28 °С и лишь при расчетной температуре наружного воздуха больше 25 °С допускается до 33 °С.

Оптимальные значения относительной влажности воздуха нормируются в диапазоне 40—60 %. Оптимальные скорости воздуха в помещении для холодного периода года принимаются 0,2—0,3, а для теплого 0,2—0,5 м/с.

В теплый период года метеорологические условия не нормируются в помещениях жилых зданий, а также в общественных, административно-бытовых и производственных помещениях в периоды, когда они не используются и в нерабочее время.

Требуемый микроклимат в помещении создается следующими системами инженерного оборудования зданий: отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы отопления служат для создания и поддержания в помещениях в холодный период года необходимых температур воздуха, регламентируемых соответствующими нормами. Таким образом, они позволяют разрешит;, лишь одну из задач по созданию и обеспечению микроклимата и помещении — необходимого теплового режима.

В тесной связи с тепловым режимом помещений находится воздушный режим, под которым понимают процесс обмена воздухом между помещениями и наружным воздухом. Системы вентиляции предназначены для удаления пз помещений загрязненного и подачу в них чистого воздуха. При этом расчетная температура внутреннего воздуха не должна изменяться. Система вентиляции состоит из устройств для нагревания, увлажнения и осушения приточного воздуха.

Системы кондиционирования воздуха являются более совершенными средствами создания и обеспечения в помещениях улучшенного микроклимата, т.е. заданных параметров воздуха: температуры, влажности и чистоты при допустимой скорости движения воздуха в помещении независимо от наружных метеорологических условий и переменных по времени вредных выделений в помещениях. Системы кондиционирования воздуха состоят из устройств термовлажностной обработки воздуха, очистки его от пыли, биологических загрязнений и запахов, перемещения и распределения воздуха в помещении, автоматического управления оборудованием и аппаратурой.