- •Владикавказ 2013 Содержание

- •Лабораторная работа №1 Определение энергии активации и температурного коэффициента сопротивления полупроводника

- •Теоретическое введение

- •Теория метода и описание установки

- •Проведение эксперимента

- •Обработка результатов

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальная установка

- •Проведение эксперимента

- •Обработка результатов

- •Контрольные вопросы

- •Метод измерения

- •Экспериментальная установка

- •Проведение эксперимента

- •Обработка результатов

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 4 Исследование термоэлектронной эмиссии металлов

- •Теоретическое введение

- •Список рекомендуемой литературы

- •Структура отчета

Проведение эксперимента

Проверить схему установки (рисунок 7).

Снять температурную характеристику образца до значения температуры, указанного преподавателем, проводя отсчеты сопротивления и температуры через 5 K.

Выключить печь. Снять продолжение температурной характеристики на подъеме и спаде температуры, проводя измерения через 2 К.

Обработка результатов

Построить графики зависимости R = f (T) и lg = f (103/T) .

По последнему графику определить энергию активации Ea. Если зависимость нелинейна, то определить Ea для начала и конца кривой.

Вычислить коэффициент температурной чувствительности B по (28), температурный коэффициент сопротивления по (32) и энергию активации Ea по (29) для двух участков температурной характеристики, соответствующих началу и концу кривой, приняв T2-T1 = 10 K.

Сравнить величины Ea , полученные графически в пункте 2, со значениями пункта 3, полученными численным методом.

5.

Сравнить найденные значения В

и

![]() со

справочными значениями.

со

справочными значениями.

Контрольные вопросы

Что такое полупроводник? Как осуществляется электропроводность в собственном и примесном полупроводниках?

Нарисуйте и поясните зонные диаграммы полупроводников.

От каких параметров зависит концентрация носителей в полупроводниках?

Нарисуйте и поясните зависимость концентрации носителей зарядов в полупроводниках от температуры.

Что такое подвижность и как она зависит от температуры?

Напишите формулу, нарисуйте график и поясните зависимость сопротивления полупроводника от температуры.

Как по температурным характеристикам полупроводников можно определить Eg, Ed, Ea ?

Как связана энергия активации Ea с Eg, Ed, Ea ?

Какой физический смысл у параметров терморезистора и B ?

Какие причины несовпадения графиков температурных характеристик, снятых на подъеме и спаде температуры ?

Литература

1. Спиридонов О.П. Физические основы твердотельной электроники.-М.: Высшая школа, 2008.-190с.

Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника. - М.: Высшая школа, 1986.

Шалимова К.В. Физика полупроводников. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

Лабораторная работа № 2

Определение концентрации и параметров электронного переноса по эффекту Холла

Цель работы:

-изучение метода постоянного тока и постоянного магнитного поля измерения эффекта Холла;

-определение концентрации и основных параметров электронного переноса: удельной проводимости, постоянной Холла и подвижности носителей заряда в образце.

Теоретическое введение

Физическая природа эффекта Холла. Эффект Холла состоит в появлении поперечного электрического поля в образце, помещенном в перпендикулярное магнитное поле, при протекании вдоль образца электрического тока. Опыт показывает, что возникающая разность потенциалов Vн, называемая холловской ЭДС, при не слишком сильных полях пропорциональна индукции поля B, силе тока I и обратно пропорциональна толщине пластины d:

![]() .

(1)

.

(1)

Коэффициент пропорциональности Rн является константой материала и называется постоянной Холла. Она имеет размерность L3/Q (L-длина, Q - электрический заряд) и выражается в кубических метрах на кулон ( м3/Кл ).

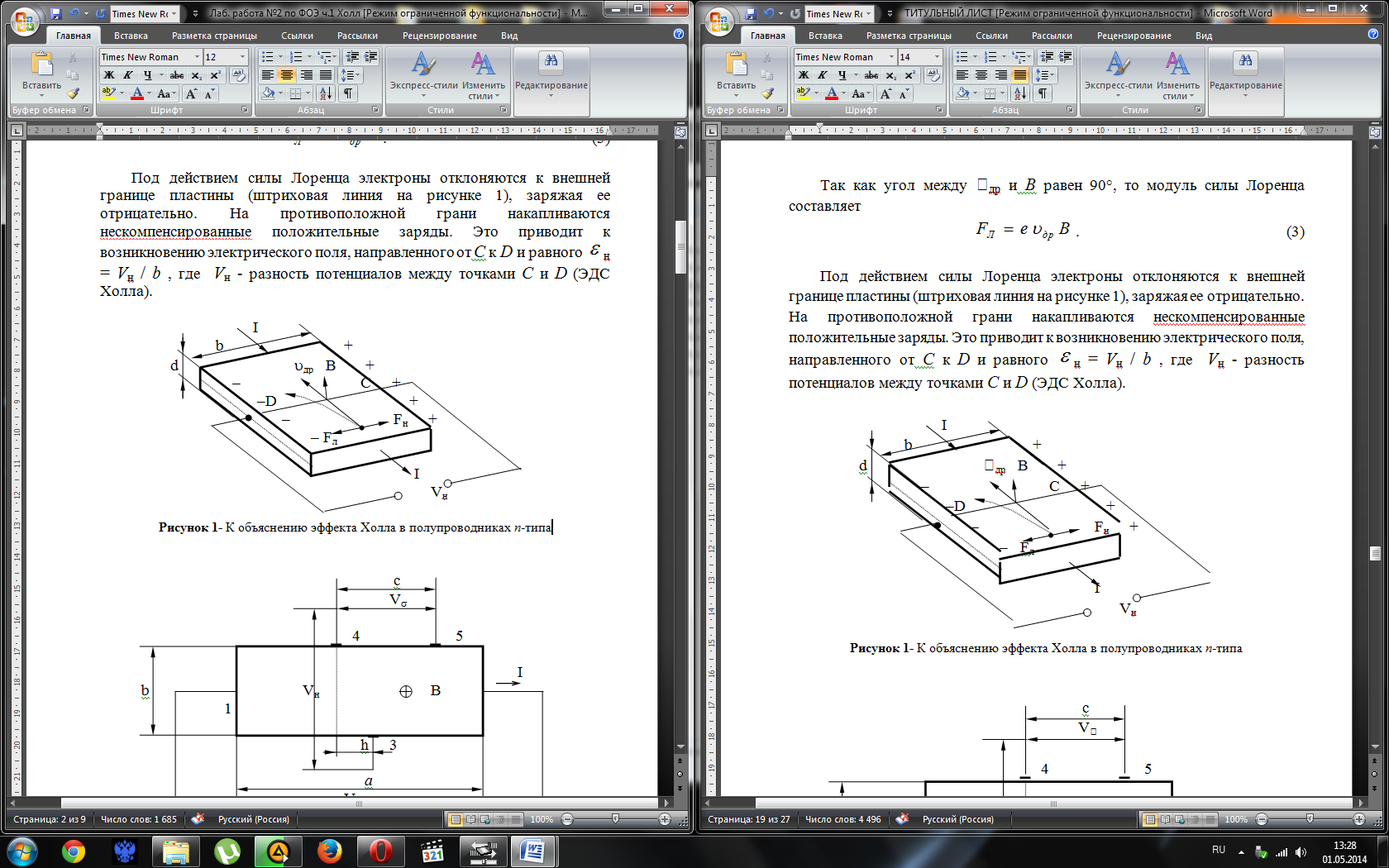

Рассмотрим физическую природу эффекта. При протекании тока в направлении, указанном на рисунке 1 стрелкой, электроны совершают дрейф со скоростью др в противоположном направлении. На каждый такой электрон со стороны магнитного поля действует сила Лоренца:

![]() ,

(2)

,

(2)

где е - заряд электрона.

Так как угол между др и В равен 90°, то модуль силы Лоренца составляет

![]() .

(3)

.

(3)

Под действием силы Лоренца электроны отклоняются к внешней границе пластины (штриховая линия на рисунке 1), заряжая ее отрицательно. На противоположной грани накапливаются нескомпенсированные положительные заряды. Это приводит к возникновению электрического поля, направленного от С к D и равного н = Vн / b , где Vн - разность потенциалов между точками С и D (ЭДС Холла).

Рисунок 1- К объяснению эффекта Холла в полупроводниках n-типа

c

c

V

V

4

5

4

5

I

b

Vн

B

b

Vн

B

1

h

3

h

3

a

a

V

V

Рисунок 2- Образец для измерения эффекта Холла и электропроводности в режиме ЭДС

Холла

Поле н действует на электроны с силой F = - e н и направлено против силы Лоренца. При Fн = Fл силы уравновешены и дальнейшее накопление зарядов на боковых гранях прекращается. Из условия равновесия

![]() (4)

(4)

находим

н

![]() (5)

(5)

Учитывая, что плотность тока в проводнике j = enдр , где n- концентрация электронов, получим др = j/(en). Подставив это выражение в (5), найдем

![]() .

(6)

.

(6)

При выводе формулы (6) мы допустили, что все электроны имеют одинаковую дрейфовую скорость и не учли механизм рассеяния носителей тока в кристалле. Более строгая теория приводит к выражению

![]() .

(7)

.

(7)

Здесь А - постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей тока в кристаллах и называемоя Холл-фактором. Для невырожденных полупроводников А=1,18 при рассеянии на акустических колебаниях решетки; А=1,93 при рассеянии на ионах решетки; А=1 в металлах и сильно вырожденных полупроводниках.

Если ввести постоянную Холла

![]() ,

(8)

,

(8)

то формула (7) принимает вид

![]() .

(9)

.

(9)

Формула (9) совпадает с приведенной формулой (1). Постоянную Холла Rн принято считать отрицательной при электронном типе проводимости и положительной при дырочном.

При рассмотрении эффекта Холла можно ввести новый параметр электронного переноса н - подвижность носителей заряда в присутствии магнитного поля, который связан с другими основными параметрами соотношениями

![]() ,

(10)

,

(10)

где н и d - холловская и дрейфовая подвижности; - удельная электропроводность материала.

Таким образом, исследование эффекта Холла позволяет определить концентрацию и знак носителей тока в веществе. Дополнительное измерение дает возможность найти подвижность носителей заряда, а из анализа температурной зависимости Rн можно получить сведения о ширине запрещенной зоны и структуре примесных уровней.

Рассмотренная выше теория, а следовательно, и все полученные формулы, справедливы лишь для слабого магнитного поля. Критерием слабого магнитного поля является следующее требование:

![]() .

(11)

.

(11)

На практике часто применяют более мягкий критерий слабого поля:

![]() .

(12)

.

(12)

Метод измерения. На практике используется большое число методов измерения параметров полупроводниковых материалов, базирующихся на эффекте Холла[2]. Наиболее распространенными среди них являются: метод постоянного тока и постоянного магнитного поля, одно- и двухчастотные методы, метод тока Холла, метод Ван дер Пау и др. Рассмотрим наиболее простой и в тоже время наиболее распространенный метод - метод постоянного тока и постоянного магнитного поля в режиме ЭДС Холла. Образец для измерения эффекта Холла и проводимости представлен на рисунке 2.

Для исключения влияния сопротивления токовых электродов целесообразно продольное напряжение - напряжение проводимости V - измерять зондовым методом (контакты 4 и 5 на рисунке 2). Измерив продольное V и поперечное Vн напряжения, ток I и индукцию магнитного поля В, можно определить три основных параметра электронного переноса (без учета знака носителя заряда):

![]() ,

(13)

,

(13)

![]() ,

(14)

,

(14)

![]() .

(15)

.

(15)

В литературе формулы (13)-(15) часто представляют в обозначениях, вытекающих из направления осей декартовой системы координат (рисунок 2):

![]()

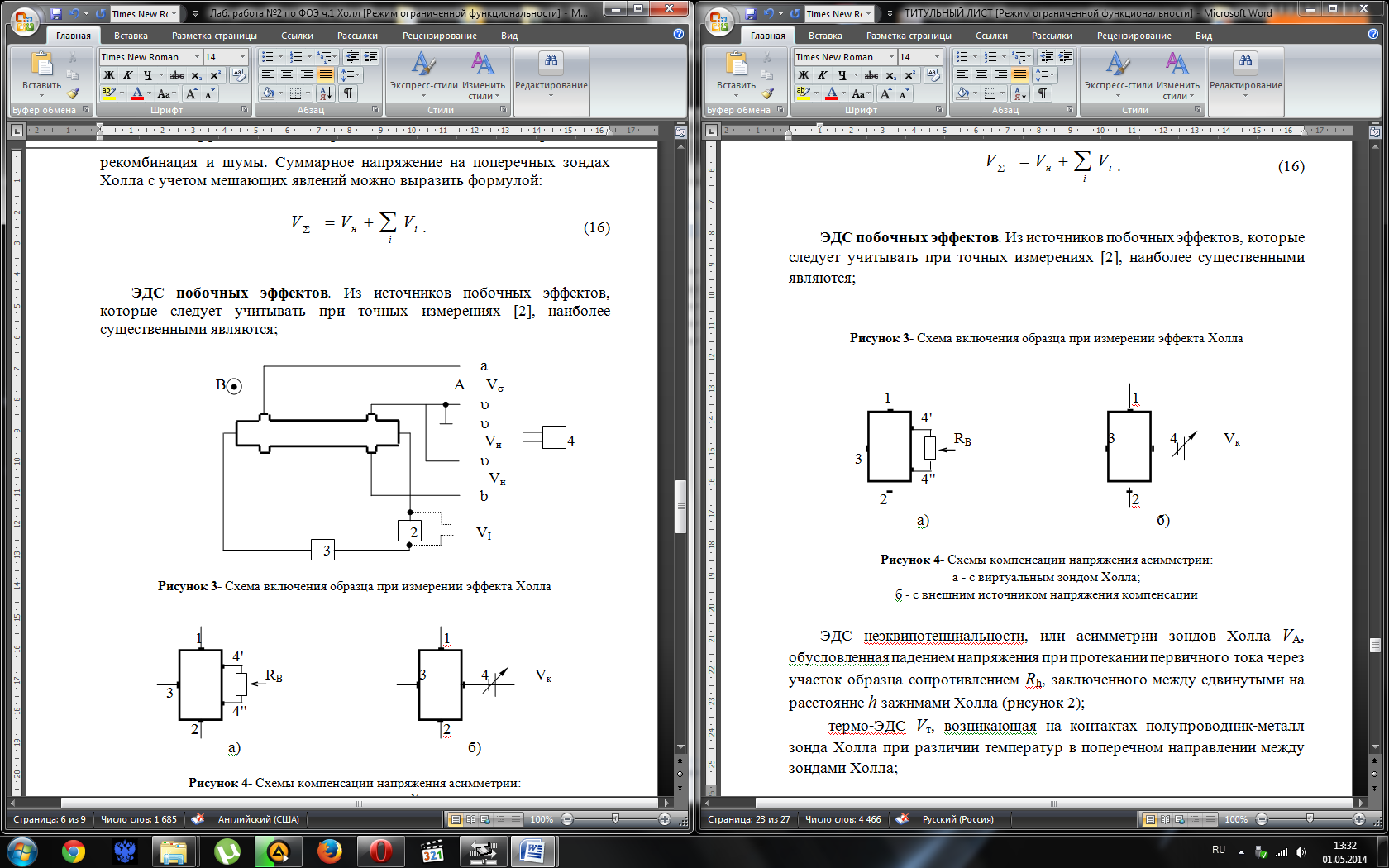

Стандартная схема включения образца с некоторыми вариантами (показано пунктиром) приведена на рисунке 3. Образец 1 подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения 3 с изменяемой полярностью, рабочий ток I которого измеряется прибором 2 (это может быть калиброванное сопротивление, падение напряжения VI на котором измеряется прибором 4). Выходные напряжения схемы Vн, V, VI и V измеряются или одним прибором 4, подключенным к соответствующим выходам, или приборами, индивидуально подключаемыми к каждому выходу. В качестве измерительных приборов в последнее время, применяются цифровые вольтметры, отличающиеся высокой чувствительностью, точностью и высоким входным сопротивлением. В рассматриваемой схеме в отдельных случаях применяются схемы компенсации напряжения асимметрии VA.

Погрешности и способы их устранения. При измерении ЭДС Холла, как и при любом измерении, присутствуют мешающие явления, которые могут существенно повлиять на достоверность результатов. Основными мешающими явлениями при холловских измерениях являются: ЭДС побочных эффектов, асимметрия зондов Холла, поверхностная рекомбинация и шумы. Суммарное напряжение на поперечных зондах Холла с учетом мешающих явлений можно выразить формулой:

![]() .

(16)

.

(16)

ЭДС побочных эффектов. Из источников побочных эффектов, которые следует учитывать при точных измерениях [2], наиболее существенными являются;

Рисунок 3- Схема включения образца при измерении эффекта Холла

1 1

4'

4'

RB

3 4 Vк

RB

3 4 Vк

3

3

4''

4''

2 2

a) б)

Рисунок 4- Схемы компенсации напряжения асимметрии:

а - с виртуальным зондом Холла;

б - с внешним источником напряжения компенсации

ЭДС неэквипотенциальности, или асимметрии зондов Холла VА, обусловленная падением напряжения при протекании первичного тока через участок образца сопротивлением Rh, заключенного между сдвинутыми на расстояние h зажимами Холла (рисунок 2);

термо-ЭДС Vт, возникающая на контактах полупроводник-металл зонда Холла при различии температур в поперечном направлении между зондами Холла;

ЭДС магниторезистивного эффекта Vм, обусловленная модуляцией сопротивления Rh магниторезистивным эффектом.

Обычный способ уменьшения влияния поперечных ЭДС - усреднение измеряемого напряжения V для двух направлений тока I (I) и двух направлений магнитного поля В (В). В результате усреднения из восьми побочных эффектов исключается э.д.с. пяти, в том числе и самые существенные VA, VT, VM. Часто усреднение проводят только по двум направлениям В. И в этом случае устраняется влияние существенных эффектов.

Асимметрия зондов. Для уменьшения влияния асимметрии зондов на результат измерений ЭДС Холла обычно используют различные схемы компенсации. Две наиболее распространенные схемы приведены на рисунке 4. В часто применяемой схеме балансировки с тремя зондами Холла (рисунок 4,а) осуществляется электрическая установка виртуального зонда Холла 4' 4'' на одной эквипотенциали с противоположным зондом Холла 3 с помощью резистора RВ (1, 2- токовые электроды). Недостатком этой схемы является то, что она увеличивает сопротивление источника сигнала, так как должно выполняться условие RВ >> R4'4'', где R4'4'' - сопротивление образца между зажимами 4' и 4''.

Для высокоомных образцов более предпочтительной является схема компенсации напряжения с помощью внешнего регулируемого источника (рисунок 4,б), который может встраиваться в измеритель напряжений или включаться в измерительную схему.

Шумы и наводки в измерительных цепях. Для уменьшения погрешности следует принимать такие меры, как качественное изготовление образца и контактов к нему, аккуратный монтаж измерительных цепей, выбор малошумящих источников питания и измерительных приборов, качественная экранировка и правильный выбор точек заземления.