- •Конспект лекцій з дисципліни: «Суднові парові котли та їх експлуатація»

- •Содержание

- •Лекция 1.

- •План лекции

- •1. Назначение и классификация судовых паровых котлов

- •2. Характеристики паровых котлов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекции 2-3.

- •План лекции

- •1. Огнетрубные паровые котлы

- •2. Водотрубные котлы с естественной циркуляцией

- •Секционные горизонтальные водотрубные котлы

- •Трехколлекторные двухпроточные водотрубные котлы

- •Трехколлекторные однопроточные водотрубные котлы

- •Двухколлекггорные однопроточные водотрубные котлы

- •Вертикальные водотрубные котлы с ец шахтного типа

- •8. Прямоточные паровые котлы

- •9. Котлы с принудительной циркуляцией малой кратности

- •10. Котлы с многократной принудительной циркуляцией

- •11. Особенности высоконапорных котлов

- •12. Двухконтурные паровые котлы

- •13. Вспомогательные и утилизационные паровые котлы

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4.

- •План лекции

- •1. Требования, предъявляемые к топливу паровых котлов.

- •2. Основные характеристики котельного топлива.

- •3. Основы теории горения топлива

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 5.

- •План лекции

- •1. Типы топочных процессов и их особенности

- •2. Топки паровых котлов. Требования к топкам судовых котлов

- •3. Топочные устройства паровых котлов

- •4. Организация дутья в паровых котлах

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 6 - 7

- •План лекции

- •1. Парообразующие поверхности нагрева котлов

- •2. Коллекторы водотрубных котлов

- •3. Пароперегреватели

- •4. Хвостовые поверхности нагрева

- •5. Арматура паровых котлов

- •6. Футеровка и изоляция котла.

- •7. Каркас и обшивка котла. Фундаменты и опоры.

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8

- •План лекции

- •1. Тепловой баланс и кпд паровых котлов с вентиляторным дутьем

- •2. Анализ потерь тепла в паровом котле

- •3. Тепловой баланс и кпд высоконапорных котлов

- •4. Тепловой баланс и кпд парогенератора яэу

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9.

- •План лекции

- •1. Теплообмен в паровых котлах.

- •2. Процесс кипения воды. Кризисы теплообмена.

- •3. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с ец

- •4. Критерии надежности естественной циркуляции

- •5. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с пц

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10.

- •План лекции

- •1. Необходимость сепарации пара в котлах и парогенераторах.

- •2. Влияние различных факторов на влажность пара.

- •3. Сепарационные устройства паровых котлов и парогенераторов.

- •4. Показатели качества воды. Основы водоподготовки.

- •5. Докотловая обработка питательной воды

- •6. Внутрикотловая обработка воды.

- •7. Коррозия металла паровых котлов. Хранение котлов

- •8. Особенности водно-химических режимов яэу

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 11, 12

- •План лекции

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 13, 14.

- •План лекции

- •1. Понятие о тепловой схеме псу. Классификация тепловых схем.

- •2. Нерегенеративные тепловые схемы ктэу

- •3. Регенеративные тепловые схемы псу 2-го рода

- •4. Регенеративные тепловые схемы ктэу 1-го рода

- •5. Тепловые схемы с промежуточным перегревом пара (ппп)

- •6. Способы повышения экономичности ктэу

- •7. Области применения различных тепловых схем ктэу

- •8. Размещение ктэу на судне

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15.

- •План лекции

- •Контрольные вопросы

- •Література

2. Водотрубные котлы с естественной циркуляцией

Очень широкое применение в составе судовых и корабельных КТЭУ нашли водотрубные котлы с естественной циркуляцией. Они значительно легче и экономичнее огнетрубных котлов.

Водотрубными называют такие паровые котлы, у которых внутри труб, омываемых снаружи горячими продуктами сгорания топлива, циркулирует вода и пароводяная смесь.

В основе классификации морских водотрубных котлов с ЕЦ лежат следующие признаки:

• наклон труб к горизонту: по этому признаку различают горизонтальные котлы, у которых наклон труб не превышает 30°; и вертикальные котлы, у которых наклон труб к горизонту составляет 45 ÷ 90°;

• количество коллекторов: на морских судах устанавливают одно-, двух-, трех-, и значительно реже - четырехколлекторные котлы;

количество поворотов (ходов) потока дымовых газов внутри пучков труб: различают одно- и трехходовые котлы;

симметрия относительно вертикальной плоскости, проходящей через паровой коллектор: различают симметричные и асимметричные котлы;

степень экранирования топки: современные котлы имеют, как правило, высокую степень экранирования топок;

параметры вырабатываемого пара;

особые конструктивные различия (наличие или отсутствие тех или иных поверхностей нагрева, количество топочных устройств и их расположение, форма топки и т.д.).

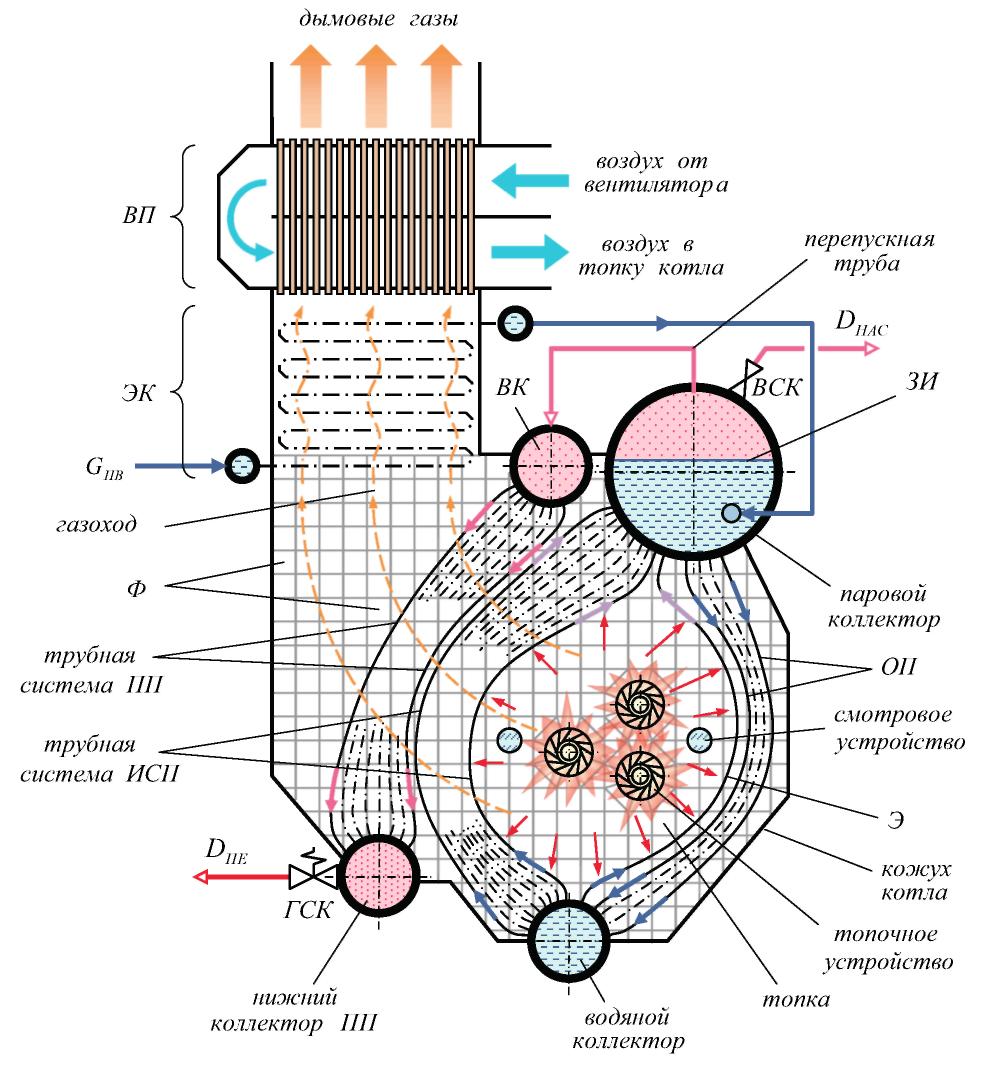

Паровой водотрубный котел с естественной циркуляцией (рис. 5) состоит из корпуса, включающего в себя два коллектора (паровой и водяной), и соединяющие их трубы испарительной поверхности нагрева. Водяной коллектор полностью заполнен водой, паровой коллектор -примерно до половины. Уровень воды в паровом коллекторе поддерживается таким, чтобы не происходило оголения труб и срыва циркуляции воды с учетом возможных кренов и дифферентов судна. Пространство котла, заполненное водой, называется водяным, заполненное паром - паровым. Поверхность воды в паровом коллекторе, разделяющая водяное и паровое пространства, называется зеркалом испарения.

Жидкое топливо сгорает в топке, снабженной одной или несколькими форсунками. Воздух, необходимый для сгорания топлива, поступает в топку через воздухонаправляющие устройства. Теплота в виде высокотемпературного излучения факела воспринимается экранным пучком труб и первыми 3 ÷ 4 прореженными рядами конвективного парообразующего пучка (лучистый теплообмен). Горячие газы, образовавшиеся при сгорании топлива, направляются в газоход котла, омывая по ходу движения поверхности теплообмена: ряды труб конвективного парообразующего пучка, пароперегревателя, водяного экономайзера, и пройдя через трубы воздухоподогревателя выбрасываются в атмосферу. При омывании поверхностей нагрева газы передают свою теплоту: на нагрев и испарение воды в конвективном испарительном пучке труб; на перегрев пара в пароперегревателе; на подогрев воды в экономайзере; на подогрев воздуха в воздухоподогревателе (конвективный теплообмен). В процессе теплообмена температура газов снижается от 1800 ÷ 2000 °С в топке до 190 ÷ 500 °С на выходе из котла.

Рис. 5. Схема и принцип действия водотрубного котла с естественной циркуляцией.

→ движение воды но опускным и подъемным трубам, пароводяной смесн по подъемным трубам, пара по трубам пароперегревателя;

→ излучение факела, воспринимаемое радиационными поверхностями нагрева;

→ движение газов через поверхности нагрева котла.

ВП - воздухоподогреватель; ЭК - водяной экономайзер; ПП - пароперегреватель; ИСП - конвективный испарительный (парообразующий) пучок труб; Э - экранный пучок труб; ОП - опускной пучок труб; ГСК - главный стопорный клапан; ВСК- вспомогательный стопорный клапан; ЗИ - зеркало пепарення; ВК -верхний коллектор пароперегревателя; Ф - футеровка котла (кладка из огнеупорного кирпича); GnB - подача питательной воды; DnE - отбор перегретого пара; DHAC- отбор насыщенного пара.

За счет излучающей способности факела и омывания горячими газами в трубах экрана и конвективного парообразующего пучка происходит частичное испарение воды. Образовавшаяся в них пароводяная смесь поднимается в паровой коллектор. Пар собирается в верхней части парового коллектора и по перепускной трубе направляется в верхний коллектор пароперегревателя. Из верхнего коллектора по трубам пароперегревателя пар направляется в нижний коллектор. При движении пара по трубам пароперегревателя повышается его температура (происходит перегрев пара). Перегретый пар из котла отбирается на потребители через главный стопорный клапан, расположенный на нижнем коллекторе пароперегревателя. Насыщенный пар на потребители отбирается непосредственно из парового коллектора через вспомогательный стопорный клапан котла.

Масса испарившейся воды восполняется поступлением свежей воды из питательного трубопровода. Предварительно, перед поступлением в паровой коллектор, питательная вода подогревается в экономайзере. В паровом коллекторе «холодная» питательная вода смешивается с котловой водой парового коллектора, и по опускным трубам, располагающимся в необогреваемой зоне за экранным пучком, опускается в водяной коллектор котла.

Трубы (экранный и конвективный испарительные пучки), по которым вода и пароводяная смесь поднимается из водяного коллектора в паровой, называются подъемными; трубы, по которым вода опускается вниз из парового коллектора в водяной, называются опускными.

Таким образом при работе котла с ЕЦ вода и пароводяная смесь постоянно движутся по замкнутому контуру: паровой коллектор - опускные трубы - водяной коллектор - подъемные трубы - паровой коллектор. Совокупность элементов котла, в которых осуществляется замкнутое движение воды и пароводяной смеси, называется контуром циркуляции, а само движение воды и пароводяной смеси по контуру циркуляции называется естественной циркуляцией.

Отношение веса воды, поступившего в подъемные трубы контура, к весу образовавшегося в них пара называется кратностью циркуляции:

В физическом смысле кратность циркуляции показывает: сколько раз должен пройти по контуру циркуляции объем содержащейся в нем воды, чтобы полностью превратиться в пар при данной нагрузке (паропроизводительности) котла.

Значение кратности циркуляции в современных водотрубных котлах с ЕЦ обычно составляет от 40 - на минимальной нагрузке, до 4 - на максимальной.

Основной особенностью котлов с естественной циркуляцией является четкое разделение между собой поверхностей нагрева: экономайзерной, испарительной и пароперегревательной, с помощью коллекторов. При таком разделении экономайзерный, испарительный и перегревательный участки имеют строго фиксированные величины, не изменяющиеся при изменении нагрузки котла.

Основными преимуществами водотрубных паровых котлов с ЕЦ перед другими типами котлов являются:

значительная стабильность в работе;

относительно высокая надежность при работе на всех нагрузках;

возможность сравнительно легкой и надежной автоматизации;

возможность питания водой с пониженными показателями качества;

простота отбора насыщенного и перегретого пара;

быстрота ввода в действие (от трех часов до нескольких минут) и изменения нагрузки из-за малого относительного водосодержания и эластичности трубных систем, соединяющих коллекторы котла.

Указанные преимущества водотрубных котлов с естественной циркуляцией предопределили их широчайшее использование в качестве главных на судах и кораблях с КТЭУ.

К недостаткам водотрубных котлов с ЕЦ относятся:

сравнительно большие малогабаритные показатели;

ограничение предельно допустимого давления пара в судовых условиях - до 8,0 ÷ 9,0 МПа (80 ÷ 90 кгс/см2);

ограничение дальнейшего улучшения маневренных качеств;

соблюдение при проектировании определенных норм по уклону труб, диаметрам и компоновке испарительных поверхностей для обеспечения надежности ЕЦ;

ограниченные возможности полного экранирования топок.

Семейство водотрубных котлов с ЕЦ насчитывает множество различных компоновочных схем и технических решений. Основными типами водотрубных котлов с ЕЦ, применяемых в судовых условиях, являются:

. секционные горизонтальные котлы;

. трехколлекторные одно- и двухпроточные котлы;

. двухколлекторные котлы;

. котлы шахтного типа.