- •Конспект лекцій з дисципліни: «Суднові парові котли та їх експлуатація»

- •Содержание

- •Лекция 1.

- •План лекции

- •1. Назначение и классификация судовых паровых котлов

- •2. Характеристики паровых котлов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекции 2-3.

- •План лекции

- •1. Огнетрубные паровые котлы

- •2. Водотрубные котлы с естественной циркуляцией

- •Секционные горизонтальные водотрубные котлы

- •Трехколлекторные двухпроточные водотрубные котлы

- •Трехколлекторные однопроточные водотрубные котлы

- •Двухколлекггорные однопроточные водотрубные котлы

- •Вертикальные водотрубные котлы с ец шахтного типа

- •8. Прямоточные паровые котлы

- •9. Котлы с принудительной циркуляцией малой кратности

- •10. Котлы с многократной принудительной циркуляцией

- •11. Особенности высоконапорных котлов

- •12. Двухконтурные паровые котлы

- •13. Вспомогательные и утилизационные паровые котлы

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4.

- •План лекции

- •1. Требования, предъявляемые к топливу паровых котлов.

- •2. Основные характеристики котельного топлива.

- •3. Основы теории горения топлива

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 5.

- •План лекции

- •1. Типы топочных процессов и их особенности

- •2. Топки паровых котлов. Требования к топкам судовых котлов

- •3. Топочные устройства паровых котлов

- •4. Организация дутья в паровых котлах

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 6 - 7

- •План лекции

- •1. Парообразующие поверхности нагрева котлов

- •2. Коллекторы водотрубных котлов

- •3. Пароперегреватели

- •4. Хвостовые поверхности нагрева

- •5. Арматура паровых котлов

- •6. Футеровка и изоляция котла.

- •7. Каркас и обшивка котла. Фундаменты и опоры.

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8

- •План лекции

- •1. Тепловой баланс и кпд паровых котлов с вентиляторным дутьем

- •2. Анализ потерь тепла в паровом котле

- •3. Тепловой баланс и кпд высоконапорных котлов

- •4. Тепловой баланс и кпд парогенератора яэу

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9.

- •План лекции

- •1. Теплообмен в паровых котлах.

- •2. Процесс кипения воды. Кризисы теплообмена.

- •3. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с ец

- •4. Критерии надежности естественной циркуляции

- •5. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с пц

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10.

- •План лекции

- •1. Необходимость сепарации пара в котлах и парогенераторах.

- •2. Влияние различных факторов на влажность пара.

- •3. Сепарационные устройства паровых котлов и парогенераторов.

- •4. Показатели качества воды. Основы водоподготовки.

- •5. Докотловая обработка питательной воды

- •6. Внутрикотловая обработка воды.

- •7. Коррозия металла паровых котлов. Хранение котлов

- •8. Особенности водно-химических режимов яэу

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 11, 12

- •План лекции

- •Контрольные вопросы

- •Лекции 13, 14.

- •План лекции

- •1. Понятие о тепловой схеме псу. Классификация тепловых схем.

- •2. Нерегенеративные тепловые схемы ктэу

- •3. Регенеративные тепловые схемы псу 2-го рода

- •4. Регенеративные тепловые схемы ктэу 1-го рода

- •5. Тепловые схемы с промежуточным перегревом пара (ппп)

- •6. Способы повышения экономичности ктэу

- •7. Области применения различных тепловых схем ктэу

- •8. Размещение ктэу на судне

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15.

- •План лекции

- •Контрольные вопросы

- •Література

Контрольные вопросы

Что называется топочным процессом?

Назовите виды топочных процессов.

Что представляет собой факельный процесс?

Что представляют собой слоевой и факельный процессы?

Назовите коэффициент, оценивающий полноту сгорания топлива в пределах топочного объема.

Каким показателем оценивается интенсивность сжигания топлива?

Как устроено топочное устройство парового котла?

Назовите типы форсунок.

Назовите на что влияет правильность установки форсунки в воздухонаправляющем устройстве (ВНУ)?

Какие требования предъявляются к ВНУ?

Как обеспечивается естественная тяга?

Как обеспечивается принудительная тяга?

Как обеспечивается компрессорное дутье?

Лекции 6 - 7

Тема: Конструкция основных элементов судовых паровых котлов

Цель: Ознакомиться с конструкцией основных элементов, фундаментами и опорами судовых паровых котлов

План лекции

Парообразующие поверхности нагрева котлов

Коллекторы водотрубных котлов

Пароперегреватели

Хвостовые поверхности нагрева

Арматура паровых котлов

Футеровка и изоляция котла

Каркас и обшивка котла. Фундаменты и опоры.

1. Парообразующие поверхности нагрева котлов

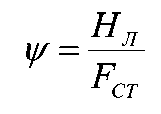

Перенос тепла от факела и газов к котловой воде и пароводяной смеси производится через поверхности нагрева, расположенные на пути продуктов сгорания топлива. В процессе передачи тепла температура газов понижается от 1800 ÷ 2000 °С в топке до 190 ÷ 500 °С на выходе из котла. Перенос тепла в котле производится всеми существующими способами теплообмена - теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Перенос тепла производится в парообразующих поверхностях с помощью явлений теплопроводности, конвекции и излучения. Причем топки стационарных котлов имеют большие объемы (300 ÷ 350 м3, часто до 900 м3), и небольшие скорости движения газов (2 ÷ 5 м/с). В этих условиях основная часть тепла передается излучением, и небольшая доля -конвекцией. Топки судовых и особенно корабельных котлов имеют малые объемы (10 ÷ 12 м3, иногда до 0,5 м3 и меньше) и большие скорости движения газов (до 30 ÷ 40 м/с и больше). При таких условиях соотношение между теплом, переданным воде излучением и конвекцией меняется: возрастает доля конвективного теплообмена и снижается доля тепла, переданного излучением.

Парообразующими (испарительными) называют такие поверхности нагрева котла, в которых за счет теплоты сгорания топлива происходит превращение котловой воды в пар. В зависимости от того, какой способ передачи тепла в данной поверхности нагрева является доминирующим, различают экранные и конвективные парообразующие поверхности нагрева.

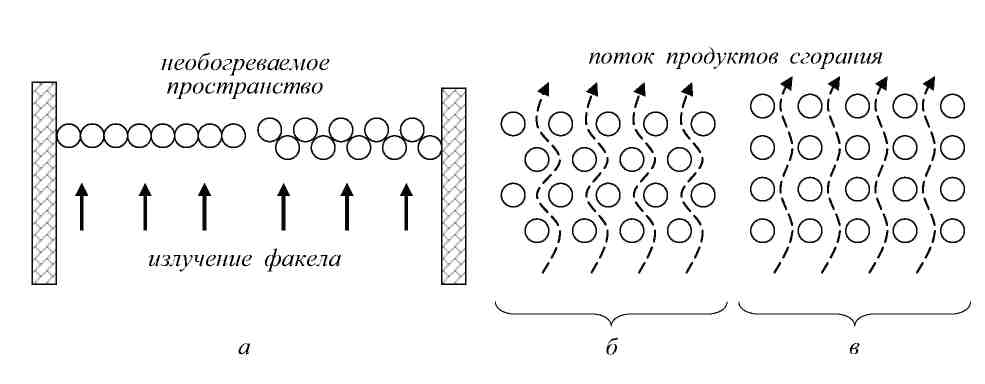

К экранным поверхностям нагрева относят трубы, непосредственно ограничивающие топочное пространство и освещенные факелом. В экранах основное количество теплоты (80 ÷ 90 %), передаваемое воде, составляет теплота излучения факела, и только 10 ÷ 20 % передаваемой теплоты приходится на конвективный теплообмен. По этой причине экранные поверхности нагрева называют также лучевоспринимающими или радиационными. Общая лучевоспринимающая поверхность нагрева делится на поверхность экрана и поверхность притопочного пучка.

Экраны выполняются в один ряд, реже в два ряда, как правило без зазора между трубами. Пространство, находящееся за экранными трубами является необогреваемым, поэтому за экраном обычно размещают один или несколько рядов опускных труб большого диаметра. В некоторых котлах с целью лучшего использования теплоты излучения факела топки почти полностью экранируются лучевоспринимающих поверхностей нагрева.

а - схема однорядного и двухрядного экранов;

б - шахматное расположение труб конвективной поверхности нагрева;

в - коридорное расположение труб конвективной поверхности нагрева.

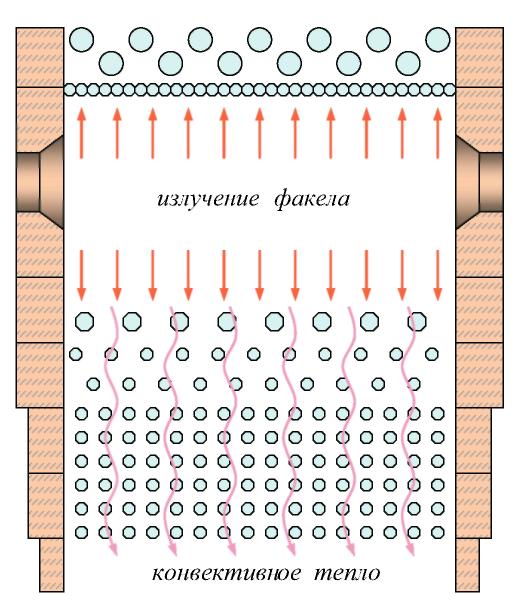

Отношение площади лучевоспринимающей поверхности к площади поверхности стенок всей топки называют степенью экранирования топки:

Конвективные поверхности нагрева

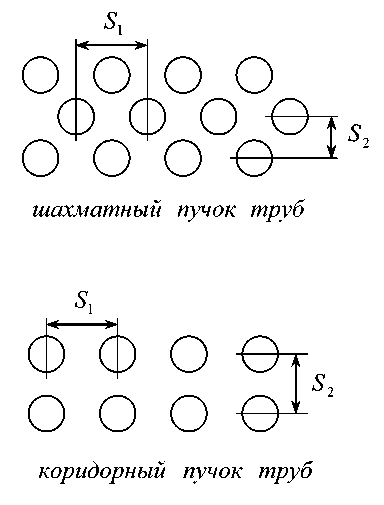

Следующими за лучевоспринимающими поверхностями по ходу газа располагаются конвективные парообразующие пучки труб. Они состоят из труб небольшого диаметра и могут быть по строению шахматного и коридорного типов.

Шахматный пучок вызывает бóльшую турбулизацию обтекаемого потока, и соответственно лучший теплообмен, но оказывает большое аэродинамическое сопротивление движущимся газам. Поэтому при компоновке поверхностей нагрева принимают во внимание не только теплоотдачу, но и аэродинамическое сопротивление пучка труб, прочность коллекторов, в которых эти трубы крепятся, удобство наружного осмотра и чистки. В этом отношении имеют преимущество коридорные пучки.