Полезные ископаемые

Минерагенические процессы рифея во многом уникальны и определены специфическими обстоятельствами – колоссальной длительностью (1,1 млрд лет), монотонностью, однообразием тектонических режимов, общем доминировании обстановок дилатансии (авлакогенез). Рифейские образования содержат многочисленные месторождения как гипогенного, так и гипергенного генезиса (рис. 9. 6, 9.7). В рифее впервые появились настоящие высокоалмазные кимберлитовые диатремы, сформировались крупные аккумуляции титан-магнетитовых руд, связанных с анортозитами. С рассматриваемым этапом связано становление крупнейших по запасам месторождений урана, медных и полиметаллических руд, редких металлов и редких земель.

Эндогенные месторождения

Алмазы. В рифее произошло становление продуктивных диатрем кимберлитов и лампроитов, наиболее древних и, возможно, самых богатых полезным компонентом, на всех континентах Земли. В ЮАР, Ботсване, Зимбабве имеются несколько кимберлитовых полей, диатремы которых имеют рифейский возраст: Претория, Мессина, Габеронес, Бу-

лавайо. В поле Претория, в пределах которого около 20 диатрем кимберлитов расположена крупнейшая по площади в Южной Африке трубка Премьер (860 м х 400 м; 32,3 га).

Еще недавно единственными достоверными коренными источниками алмазов докембрия на Южно-Американской платформе были филлиты района Диамантина, Бразилия. Однако в последние годы разведаны многочисленные рифейские диатремы района Гуаньямо Гвианского щита в Венесуэле, алмазы которых на 85% ювелирного качества.

Алмазы рифея известны на севере и юге Индостанской платформы. На севере имеется кимберлитовое поле Панна, где известны несколько трубок с алмазами. В южных районах (Голконда) они находятся в кимберлитовых дайках и жилах, которые являются, материнскими породами для алмазоносных толщ Голконды.

Медно-никелевые руды рифея хорошо известны. В Гренвильской зоне Канады к рубежу 1,2-1,1 млрд лет завершилось формирование известного Садбери (основные залежи датированы 1,8-1,7 млрд лет). В провинция Сычуань, юго-западный Китай, также имеются медно-никелевые месторождения. Известны они и в Северо-Байкальской провинции.

Титановые и железо-титановые месторождения. В Уфалейском блоке Среднего Урала они связаны с комплексами пироксенитов-габбро. В пределах зон гренвильской ТТП возникла наиболее продуктивная в мире титановая провинция Адирондак, ассоциирующая с анортозитами. Она прослежена от р. Святого Лаврентия через Адирондакские горы в примыкающие штаты США (месторождения Лейк Тио с ресурсами ильменитовых руд около 150 млн т, Пьюджелон, Аллард Лейк и др.). В Южной Норвегии в рифейской рифтогенной структуре локализованы тела габбро-анортозитов, с которыми ассоциируют месторождения апатит-титаномагнетитовых руд Ланго, Крагеро, Ризор, Фогне и другие.

Медные и медно-полиметаллические руды рифея связаны как с базальтовым вулканизмом траппового типа, так и с карбонатно-терригенными и терригенными породами. Медно-полиметаллическое месторождение Маунт-Айза в Австралии приурочено к полосе дробления в филлитах. Халькопирит, пирит и пирротиновое оруденение тяготеют к крупным кремнисто-доломитовым линзам. Среднее содержание меди в руде составляет 3%, цинка 7-8%, свинца 7-9%. Другое крупное сульфидно-полиметаллическое месторождение в этой стране Броккен-Хилл расположено в осадочно-метамоорфической толще рифея. В залежах свинцово-цинковых руд имеется также Ag, Cu, Au, Co, Be, и другие элементы.

Богатейшие месторождения меди находятся в Медном поясе Африке на юге Заира, в Замбии Полиметаллические месторождения с ванадием, свинцом, цинком и медью известны в Дамарском поясе Африки. В Австралии находится очень крупное медно-полиметаллическое месторождение Маунт-Айза. В 600 км к СЗ от него в 1965 г. открыты крупные полиметаллические залежи Мак-Артур. Возраст вмещающих толщ находится в интервале 1,6-14 млрд лет. Источником металлов были эффузивы основного, среднего, иногда кислого состава. Гидротермальные полиметаллические месторождения Северной Америки в Скалистых горах содержат Pb, Zn, U, Ag, Au, W и Cu. На периферии Сибирской платформы находятся два полиметаллических месторождения, относимые к уникальным, с запасами Zn и Pb более 2 млн тонн в каждом – Горевское и Холоднинское

Редкометалльно-редкоземельные месторождения. Они известны в Центрально-Африканском пегматитовом поясе. Это пегматитовые тела с колумбитом-танталитом, сподуменом, содержащие берилл, лепидолит и другие минералы с редкими землями и металлами. Уникально в провинции Шаба в Заире месторождение Манона-Китатоли, запасы которого определены в 40 тыс. т Та2О5. Пегматиты Индостана помимо берилла, минералов лития, тантала и ниобия, редких земель, урана, тория обеспечивают Индии первое место в мире по добыче слюды. В Сибири в конце протерозоя (0,8-0,7 млн лет, поздний рифей-венд) сформировался массив Томтор. С его породами и корами выветривания по ним связаны уникальные скопления минералов так называемых «новых металлов», и, прежде всего, скандия. Основные запасы пентоксида ниобия России, этого важного стратегического сырья, оцениваемые в 23 млн т (15% от мировых) сосредоточены в карбонатитах массива Татарка, Красноярский край, и якутского Томтора.

Комплексные урановые, золото-урановые, полиметаллические месторождения. Ими особенно богаты Австралия, Центральная Африка и Канада. Например, в рудах Олимпик-Дам (Австралия) обнаружены бастнезит Сe[FCO3], Cu, U, Au, Ag. Концентрации основных элементов: меди (2,5%), золота (0,6, до 3,6 г/т), серебра (6 г/т). Суммарные запасы более чем в 150 рудных телах только по урану оценивают в 500 тыс. т. Известны месторождения эксгаляционно-осадочное медно-полиметаллическое, с серебром, Раджпура-Дариба в Индии, эпитермальное Имитер в марокканском Анти-Атла-се, из золоторудных – мезотермальное Телфер Западной Австралии, ороген Паттерсон.

Руды Олимпиадинского месторождения, Енисейский кряж, относятся к золото-сурьмяной формации. В первичных рудах золота 3-5 г/т, в зоне окисления мощностью до 0,7 км – 20 г/т. Месторождение, осваиваемое золотодобывающим предприятием «Полюс», дало в 1999 г. 16 т золота. В Красноярском крае к месторождениям средним по запасам в Енисейском кряже относят Боголюбовское, Бабушкинская Гора, Эльдорадо. Рудные тела содержат до 3,4 г/т платиноидов.

В Австралии известны магматогенное урановое месторождение Радиум-Хилл и контактово-метасоматическое Мэри-Кэтлин в подвижном поясе Маунт-Айза. В Канаде, в районе Большого Медвежьего озера находятся месторождения урановой смолки.

Кроме описанных выше месторождений известны оловянные залежи в среднерифейских гранитах на Западно-Бразильском щите, а в Нигерийско-Ливийском поясе – марганцовые руды. В Катанге имеются оловоносные пегматиты. Месторождения барита находятся в Африке и Австралии.

Экзогенные месторождения

Россыпная алмазоносность. Находки алмазов Индии в породах рифея приурочены к нескольким впадинам на юге и севере. Алмазоносные рифейские базальные конгломераты серии Карнуль разрабатывают на юге Индии в пределах западной окраины впадины Куддапах. Это и есть исторический район Голконды, где алмазные россыпи разрабатывают более 2000 лет. Из них извлечен большой объём ювелирных камней. Они имеются и в рифейских россыпях Бразилии.

Железные руды. В Саткинском районе Челябинской области 24 рифейских железорудных месторождений Бакальской группы занимают площадь около 150 км2. Различают руды поверхностные окисленные и более глубоко залегающие сидеритовые. Среднее содержание железа в сидеритах – 30,6%, в бурых железняках – 44%. Сами сидериты представляют интерес не только как руда железа, но и в связи с тем, что их добавка в шихту и агломерат улучшает экономические параметры выплавки стали. Месторождение Нижнеангарское с запасами 755 млн т считается крупнейшим в Сибири.

Месторождения марганца. Позднерифейский (0,9-0,6 млрд лет) марганцевый бассейн Калахари, ЮАР, имеет ресурсы руд, содержащих более 20% марганца, 13,6 млрд т. Руды бассейна осадочно-диагенетические, с браунитом Mn2+Mn64+[O8SiO4] и якобситом MnFe2O4, и гидротермальные с браунитом и гаусманитом Mn4+Mn22+O4. Пласт самого крупного месторождения (400 млн т) мощностью более 20 м содержит 38% Mn. В марганцеворудном районе Шервиль, Канада, около 40 месторождений и проявлений марганца.

Месторождения меди и полиметаллов. С рифейскими породами связаны месторождения медистых песчаников с цинком и кобальтом на Сибирской платформе. В пределах Игарского района в составе Гравийского рудного поля выделяют месторождения Гравийское, Сухарихинское и проявления Моргуновское, Северогравийское, Тундровое, Чернореченское. Пластообразные, линзовидные меденосные тела протяженностью более 1 километра при мощности до ста метров образуют до пяти рудных горизонтов. В Канаде (район Большого Медвежьего озера) имеются пластовые залежи меди в породах серии Средний Кивино в провинции Сьюпириор и в серии Силл-Лейк в провинции Нейн. В Заире присутствуют окисленные медные руды (с малахитом, хризоколлой, купритом и самородной медью). Там же находятся промышленные залежи кобальта. В Замбии кроме кобальта присутствуют цинк, кадмий, уран, ванадий, германий, золото/

Урановые месторождения. Крупнейшим из них является Шинколобве в Заире. Оно приурочено к доломитам серии Роан. Урановые месторождения типа несогласия канадского бассейна Атабаска не только огромны по запасам, но характеризуются очень

высокими концентрациями U, далеко превышающими показатели месторождений Австралии. Приведем примеры запасов и содержаний урана (в скобках): Мак-Артур -200 тыс. т (14%), Сигар Лейк– 135 тыс. т (15%). Крупное месторождение Ядугуда открыто в Индии.

С осадочными отложениями рифея связаны также месторождения магнезитов и доломитов, наиболее крупным из которых является Саткинское на Урале, пластовые залежифосфоритов на Енисейском кряже, Монголии, Индии и Казахстана. Очень крупным считается бассейн Амадиес в Австралии, где накапливались рифейские эвапориты.

В Восточной Сибири в рифейских карбонатных толщах открыты крупные залежи нефти и газа. Наиболее древними считаются австралийские залежи углеводородов ранне-среднерифейского возраста в рифтогенном бассейне Аделаида. Сохранились залежи этого сырья в позднепротерозойском бассейне Атабаска в Канаде.

Венд

В настоящее время термин «венд» получил широкое международное признание и под ним понимается планетарный комплекс разнофациальных отложений, заключённых между образованиями рифейской группы и древнейшими осадками кембрия, располагающимися в возрастном интервале 650±10 - 540±10 млн лет.

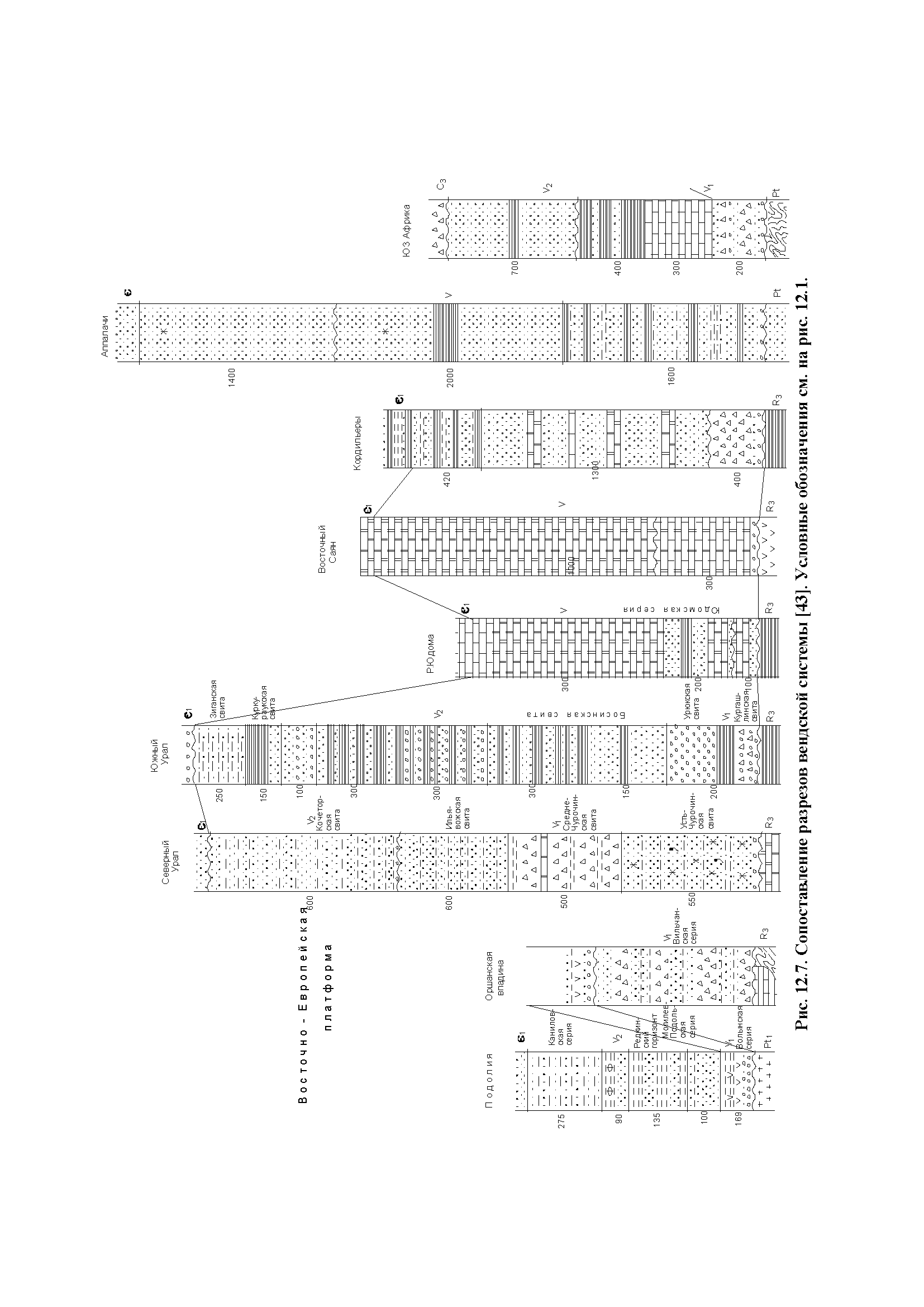

Вендские отложения развиты на всех древних платформах, особенно широко на Восточно-Европейской и Сибирской, а также в подвижных поясах – Уральском, Байкальском, Кордильерском, Аппалачском, Аделаидском, в пределах герцинид и каледонид Западной Европы. В складчатых областях они хорошо изучены в миогеосинклинальных зонах, в частности на Западном Урале и в Забайкалье. В эвгеосинклинальных зонах вендские отложения также имеются, но их трудно отличить от кембрийских образований. Основные разрезы венда представлены на рис. 6.10.

На Восточно-Европейской платформе выделяются нижний венд, представленный вильчанской и волынской сериями, и верхний, сложенный породами валдайской серии, несогласно залегающими на нижневендских или более древних образованиях. Отложения вильчанской серии с размывом залегают на рифейских или более древних породах и представлены тиллитами, гравелитами и песчаниками общей мощностью 50 м. Местами толща отсутствует, и тогда разрез венда сразу начинается с волынской серии. Нижнюю её часть слагают грубозернистые песчаники и гравелиты континентального происхождения. Об этом свидетельствует их красно-бурая окраска, косая слоистость, плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала. Выше залегают базальты, дациты, липариты, их туфы, нередко пестроцветной окраски. Общая мощность пород до 500 м.

Валдайская серия верхнего венда, породы которой несогласно залегают на более древних отложениях, разделяется на редкинскую и котлинскую свиты. Первая сложена алевролитами и аргиллитами с пачками песчаников, реже гравелитов и конгломератов, а также пепловыми туфами. Туфы образуют три маркирующих горизонта, которые протягиваются через всю территорию платформы от Молдавии до устья Камы. Именно к редкинской свите приурочены практически все находки вендской фауны на платформе. Породы верхней части свиты по данным абсолютной хронологии имеют возраст 600 млн лет. Отложения котлинской свиты с размывом залегают на подстилающих образованиях. Она сложена аргиллитами, алевролитами и песчаниками, в нижней части зеленоватыми, в верхней – красноцветными. Общая мощность валдайской серии составляет 800-1000 м.

Нижневендские образования развиты там же, где и верхнерифейские, тяготея к авлакогенам. Их активная жизнь в раннем венде подтверждается и вулканизмом. Верхневендские отложения выходят за пределы авлакогенов, что свидетельствует об их отмирании и начале плитной и синеклизной стадиях развития. На востоке платформы в Предуральском краевом прогибе венд представлен ашинской серией, сложенной молассой.

На Сибирской платформе по периферии Алданского и Анабарского щитов в венде формировались карбонатно-терригенные толщи, тогда как во впадинах – преимущественно карбонатные. Терригенные толщи представлены аргиллитами и кварцевыми песчаниками, карбонатные – доломитами. В Иркутском амфитеатре располагался бассейн с повышенной солёностью, где отлагались пески, глины, доломиты, гипсы и ангидриты. Мощность вендских отложений от 150 до 800 м. В окружающих Сибирскую платформу горных сооружениях - байкалидах (Северо-Таймырский и Енисейско-Саянский орогены) накапливалась моласса, а сама платформа находилась на плитной стадии.

В Центральной Азии в вендское время существовали обширные шельфы и относительно глубоководные области. В пределах первых образовались терригенно-карбонатные толщи, во вторых – офиолитовые ассоциации, включающие спилито-диабазово-кремни-стые образования. На Китайско-Корейской и Южно-Китайской платформах накапливались преимущественно терригенно-карбонатные толщи. В Африке известны такие же образования в Марроко и Намибии. В Австралии к достоверному венду относятся кварциты Паунд и их аналоги в районе Аделаиды, представленные красноцветными песчаниками мощностью до 3 км и с трещинами усыхания. В верхней части косослоистых кварцитопесчаников находится эдиакарская фауна.

В Северо-Атлантическом подвижном поясе венд представлен песчано-глинистым флишем мощностью до 7 км, развитым в Восточной Гренландии, на Шпицбергене и Западной Скандинавии. В Северной Англии и в Уэльсе располагалась островодужная зона, где образовались толщи песчаников и глин мощностью около 4-5 км. Венчает здесь разрез венда туфы и лавы андезитов и риолитов. В Аппалачах находилась миогеосинклинальная зона, где накапливались песчано-глинистые толщи. В раннем венде широкое распространение имели тиллиты в Норвегии, Швеции и Шпицбергене, которые распространялись далее на восток в пределы Восточно-Европейской платформы.

В Средиземноморском подвижном поясе в вендское время широко были развиты вулканические отложения островных дуг, представленные основными и кислыми наземными лавами, офиолиты промежуточных окраинных морей. Но большую часть европейской территории пояса в венде занимала суша, которая в раннем венде подвергалась оледенению, что подтверддает широкое развитие тиллитов. В позднем венде на территории Западной Европы заложился ряд глубоководных прогибов, где в условиях континентального склона и его подножия формировались кремнисто-глинистые и кремнистые породы. На территории Испании, Центральной Франции и востоке Балканского полуострова располагались обширные шельфовые участки, где образовались песчано-глинистые толщи.

В Урало-Монгольском подвижном поясе в венде началось раскрытие Центральной части Палеоазиатского океана с образованием океанической коры, сохранившейся в виде офиолитов в складчатых системах Центрального Казахстана, Алтае-Саянской области и Северной Монголии. Здесь существовали области размыва и обширные шельфы, где накопились мощные толщи карбонатно-терригенных пород. Кроме того, в глубоководных бассейнах были распространены офиолитовые ассоциации, включающие спилито-диабазово-кремнистые образования.

В Тихоокеанском подвижном поясе, в Кордильерах, в платформенных условиях, в плоских обширных впадинах накопились песчано-глинистые осадки. Иная ситуация в Южной Америке. Там в венде располагалась горная область, где в межгорных и предгорных прогибах образовались мощные молассовые толщи обломочных пород. Поднятия территории сопровождались складчатостью и метаморфизмом зеленосланцевой фации. Широко проявился кислый вулканизм и гранитообразование. Орогенным развитием характеризовалась и обращенная на запад окраина Антарктиды и Тасмания, в то время как Восточноавстралийская окраина развивалась в пассивном режиме.