Поздний протерозой

Длительность позднепротерозойского этапа развития Земли составляет более одного миллиарда лет – 1650-540 млн лет. Большую часть этапа составляет рифей - и только последние 100 млн лет – венд. В геоисторическом отношении венд тесно связан с кембрием (начало крупной трансгрессии, достигшей максимума в раннем кембрии), граница между этими стратиграфическими подразделениями не отмечена значительными тектоническими преобразованиями. Некоторые исследователи относят венд к фанерозою, но в стратиграфической схеме России он пока находится в составе позднего протерозоя.

Верхнепротерозойские отложения развиты как на платформах, так и в подвижных поясах. Начиная с рифея, в разрезах древних платформ появляются неметаморфизованные осадочные отложения, развитые в авлакогенах и синеклизах. В верхнепротерозойских образованиях часто встречаются карбонатные породы, содержащие строматолиты и остаточный микропланктон, что даёт возможность расчленять рифейские и вендские отложения с помощью палеонтологических методов. Стратотипом рифея является разрез Башкирского антиклинория Южного Урала, где выделяется отложения трёх эратем – бурзянской, юрматинской и каратавской с общей мощностью 13 км и возрастом 1650-570 млн лет. Стратотипической местностью для венда являются западные районы Восточно-Европейской платформы от Волыни и Подолии до Беломорья, где имеется полностью обнаженный разрез венда мощностью от 200 м до 2 км.

Рифей

Продолжался около 1 миллиарда лет, 1650-540 млн лет назад,. Рубежами готской (1350+20 млн лет) и гренвильской (1000+50 млн лет) ТМЭ рифей делится на три части – нижний, средний и верхний. В складчатых поясах выделяют мио- и эвгеосинклинальные комплексы. Первые сложены осадочными породами, выполняющими широкие прогибы, слабо метаморфизованы и почти лишены эффузивов, вторые - эффузивно-осадочными образованиями, интрудированными магматитами различного состава. Породы рифея обычно развиты в грабенах фундамента, а вендские выходят за их пределы. Вместе с тем некоторые участки стабильных областей были заняты плоскими впадинами типа синеклиз, заполнявшихся обломочными или карбонатными (строматолитовые биостромы) осадками озёрно-аллювиального или мелководно-морского происхождения мощностью до 5-6 км. На границах подвижных областей и платформ могли формироваться зоны тектоно-термальной проработки (ТТП).

Структурно-вещественные комплексы подвижных поясов

В рифее известны четыре подвижных пояса – Урало-Монгольский, Средиземноморский, Северо-Атлантический (Гренвильский) и Тихоокеанский (Кордильерский).

В пределах Урало-Монгольского пояса, в его миогеосинклинальной области, на западном склоне Урала, верхний протерозой представлен бурзянской, юрматинской и каратавской сериями (соответственно R1, R2, R3), каждая из которых делиться на свиты и подсвиты (рис. 6.1). Породы каждой серии охарактеризованы своеобразными комплексами строматолитов, онколитов, катаграфий, разделены крупными перерывами и несогласиями. В составе свит преобладают карбонатно-терригенные породы с подчиненными прослоями эффузивов кислого и основного состава.

По направлению на восток в составе рифея резко увеличивается роль вулканических, яшмо-кварцитовых и кремнистых пород (Центральный и Восточный Урал), поскольку рифей здесь выполняет эвгеосинклинальную впадину. Рифейские складчатые толщи известны на Тимане, в Центральном Казахстане, Тянь-Шане, Алтае-Саянской и Байкальской областях, Енисейском кряже. На западе последнего имеются вулканогенные породы, а на востоке они отсутствуют. Ранее Урал и Енисейский кряж представляли единую складчатую область, внутреннюю часть которой слагали эвгеосинклинальные толщи.

В стратотипической Байкальской области (рис. 6.2) рифей имеет сложное строение и достигает огромной мощности. В окраинных частях, в узких синклинорных областях, в основании рифея залегают гравелиты и конгломераты, выше – кварц-полевошпатовые песчаники, кварциты, графитсодержащие филлиты с редкими горизонтами известняков и доломитов. В среднем и верхнем рифее распространены песчаники, чередующиеся с карбонатными сланцами и доломитами, которые по направлению вверх сменяются темными доломитами и известняками, а затем флишеподобными толщами. Еще выше залегают известняки и доломиты с рифовыми строматолитовыми постройками. Венд представлен молассой, сложенной пестроцветными грубозернистыми песчаниками с линзами конгломе ратов и гравелитов, а в самом верху залегают песчаники, доломитовые мергели с прослоями аргиллитов.

Во внутренней зоне нижний рифей сложен песчаниками с основными эффузивами, туфами и кремнисто-карбонатными породами, средний – песчано-глинистыми породами, чередующимися с эффузивами, верхний – черными известняками, доломитами, кремнистыми сланцами, кислыми эффузивами. Породы рифея прорваны массивами гранитоидов и пегматитов. Венд представлен молассой (до 6 км), заполняющей впадины и грабены и сложенной песчаниками, гравелитами, конгломератами, глинистыми сланцами.

|

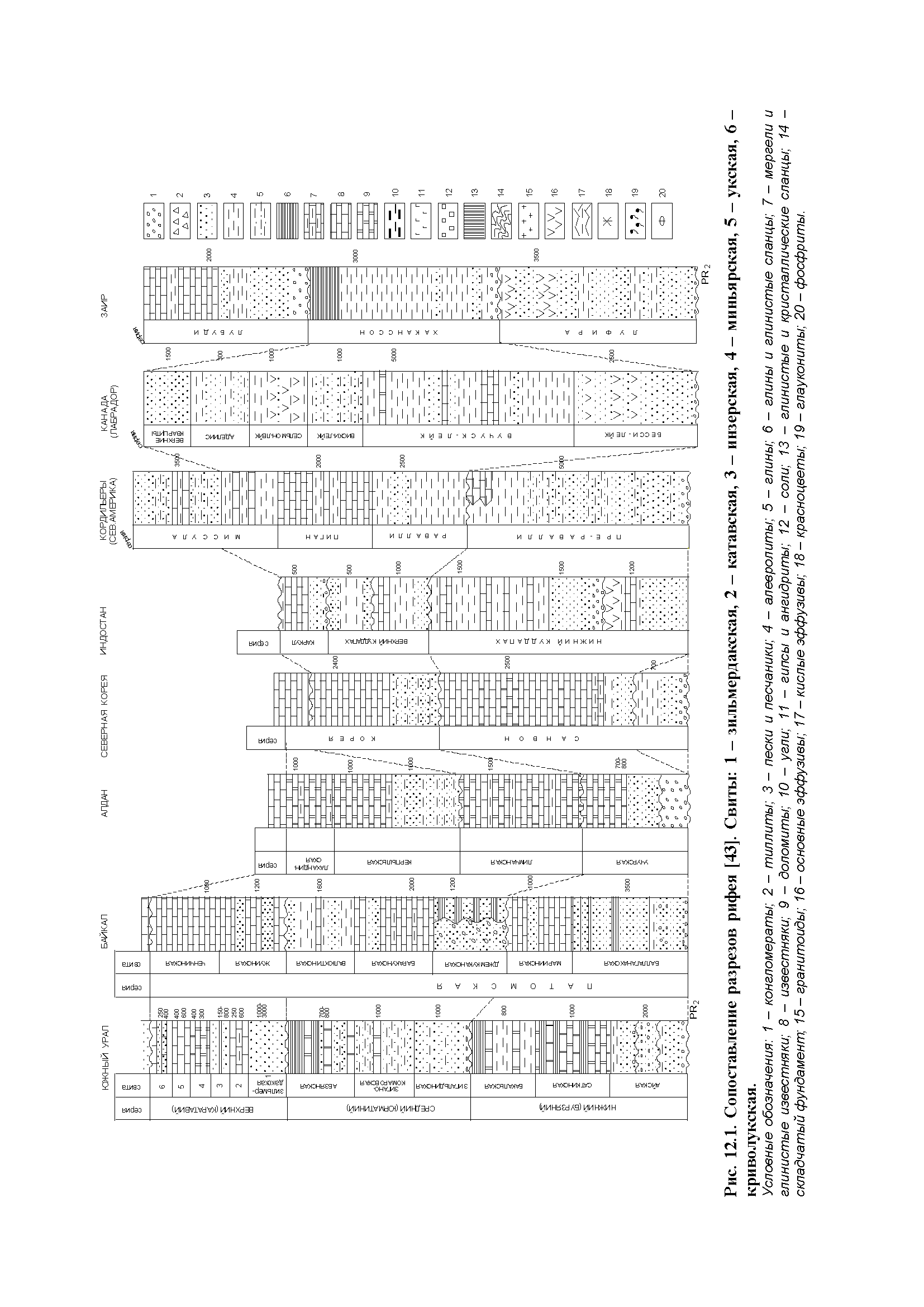

Рис. 9.1.Сопоставление разрезов рифея [43].Свиты: 1-зильмердакская; 2-катавская, 3 инзерская, 4-миньярская, 5-укская, 6-криволуцкая. Условные обозначения: 1-конгломераты, 2-тиллиты, 3-пески и песчаники, 4-алевролиты, 5-глины, 6-глины и глинистые сланцы,, 7-мергели и глинистые известняки, 8-известняки, 9-доломиты, 10-угли, 11-гипсы и ангидриты, 12-соли, 13-глинистые и кристаллические сланцы, 14складчатый фундамент, 15-гранитоиды, 16-основные эффузивы, 17-кислые эффузивы, 18-красноцветы, 19-глауконититы, 20-фосфориты |

В Средиземноморском подвижном поясе верхний протерозой слагает основание более молодых складчатых структур. Они выступают в ядрах антиклинориев, слагают многочисленные срединные массивы. Во Франции это Армориканский и Центральный, сложенные толщей аспидных сланцев, песчаников, эффузивов и кремнистых пород, достигающих мощности 12 км. Сходные образования известны в Чешском массиве, Шварцвальде, Вогезах, во внутренних частях Альп, массивах Малой Азии, Малого Кавказа, на территории Ирана.

В Северо-Атлантическом

подвижном поясе

верхнепротерозойские

образования выходят на поверхность на

северо-западе Европы, Шпицбергене,

востоке Гренландии в Аппалачах, и

представлены кристаллическими сланцами,

кварцитами, мраморами. В Тихоокеанском

поясе рифейские

отложения известны на востоке Азии в

срединных массивах, очень распространены

на юге Австралии и в Тасмании в мио- и

эвгеосинклинальных комплексах мощностью

до 10 км. На западе Северной Америки, в

Скалистых горах, верхнепротерозойские

породы представлены песчаниками,

карбонатными образованиями невысокой

степени метаморфизма. На северо-западе

Южной Америки рифей сложен гнейсами,

хлоритовыми и эпидотовыми сланцами.

Известны породы этого возраста и на

востоке Южной Америки, где

Центральнобразильский складчатый пояс

протягивается от устья Амазонки на

территорию Уругвая. Он сложен типичным

геосинклинальным комплексом с его

орогенной частью – молассой и гранитоидами.

Это супергруппа Эспиньясу – кварциты,

конгломераты, филлиты, кислые и основные

метавулканиты. Орогенез здесь был в

интервале 1,2-1,3 млрд лет.

Северо-Атлантическом

подвижном поясе

верхнепротерозойские

образования выходят на поверхность на

северо-западе Европы, Шпицбергене,

востоке Гренландии в Аппалачах, и

представлены кристаллическими сланцами,

кварцитами, мраморами. В Тихоокеанском

поясе рифейские

отложения известны на востоке Азии в

срединных массивах, очень распространены

на юге Австралии и в Тасмании в мио- и

эвгеосинклинальных комплексах мощностью

до 10 км. На западе Северной Америки, в

Скалистых горах, верхнепротерозойские

породы представлены песчаниками,

карбонатными образованиями невысокой

степени метаморфизма. На северо-западе

Южной Америки рифей сложен гнейсами,

хлоритовыми и эпидотовыми сланцами.

Известны породы этого возраста и на

востоке Южной Америки, где

Центральнобразильский складчатый пояс

протягивается от устья Амазонки на

территорию Уругвая. Он сложен типичным

геосинклинальным комплексом с его

орогенной частью – молассой и гранитоидами.

Это супергруппа Эспиньясу – кварциты,

конгломераты, филлиты, кислые и основные

метавулканиты. Орогенез здесь был в

интервале 1,2-1,3 млрд лет.

В пределах Африки имеется ряд подвижных поясов (рис. 9.3), в том числе протягивающийся от берегов Красного моря до её юго-западной части. На северо-востоке пояса развиты вулканогенно-осадочные толщи, на юго-западе – терригенно-карбонатные. В Экваториальной Африке расположен Кибарский подвижный пояс, восточнее неё – Аравийско-Мозамбикский. Геосинклинальные системы позднепротерозойского времени известны в Индии (Делийская, Восточно-Гатская), Австралии (Маунт-Айза, Фрейзер-Масгрейв), на Сибирской платформе (Муйская).