- •Техника учебных оперативных вмешательств по моделированию основных интракраниальных доступов

- •Техника учебных оперативных вмешательств по моделированию основных интракраниальных доступов

- •От автора

- •Оглавление

- •Техническое обеспечение нейрохирургических вмешательств

- •Техника трефинации черепа

- •Техника трепанации черепа

- •Птериональный доступ

- •Субфронтальный подход

- •Транссильев подход

- •Субфронтальный/бифронтальный доступ

- •Субтемпоральный доступ

- •Лобный межполушарный доступ

- •Срединный субокципитальный доступ

- •Латеральный субокципительный (ретросигмоидный) доступ

- •Список рекомендуемой литературы

Техника трефинации черепа

Трефинация черепа – это формирование точечного доступа в полость черепа путем наложения единичного фрезевого отверстия в костях свода черепа. Трефинация является универсальным вмешательством при необходимости исключения внутричерепной гематомы при черепно-мозговой травме, выполнении вентрикулопункции и является доступом при эндоскопических вмешательствах на желудочковой системе.

Линейный разрез кожи и подкожной клетчатки до апоневроза височной мышцы или надкостницы (рис. 1).

Края раны разводятся крючками Фарабефа, линейным разрезом до кости рассекается височная мышца или надкостница (рис. 2).

Мягкие ткани отслаиваются от кости с помощью распатора (рис. 3).

Края раны разводятся ранорасширителем.

Наложение фрезевого отверстия в кости копьевидной фрезой или фрезой Гребенюка до стекловидной пластинки (рис. 4).

Рассверливание наложенного отверстия короновидной фрезой (рис. 5).

При наличии моторной системы фрезевое отверстие накладывается с помощью бора!

Крестообразное вскрытие твердой мозговой оболочки (рис. 6).

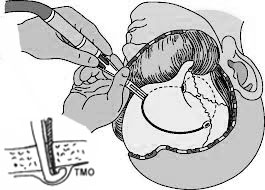

Выполняются запланированные манипуляции (ревизия субдурального пространства с помощью шпателя, пункция мозгового вещества) (рис. 7, 8).

На область дефекта твердой мозговой оболочки укладывается гемостатическая губка или сурджисел.

Височная мышца ушивается узловыми швами.

Кожа и подкожная клетчатка ушивается узловыми или непрерывным внутрикожным швом.

Рис 1. Разрез кожи

Рис. 2. Разрез височной мышцы

Рис. 3. Отслаивание мягких тканей от кости

Рис. 4. Наложение отверстия

копьевидной фрезой

Рис. 5. Расширение отверстия

короновидной фрезой

Рис. 6. Вскрытие твердой мозговой

оболочки

Рис. 7. Ревизия субдурального

пространства узким шпателем

Рис. 8. Пункция мозгового вещества

канюлей Кушинга

Техника трепанации черепа

Трепанация черепа – это формирование дефекта в костях свода (и/или основания) черепа. Технические приемы, используемые при трепанации черепа, универсальны и повторяются при выполнении всех описываемых ниже доступов.

На фиксированном формалином препарате формирование раздельных кожно-апоневротического и мышечно-надкостничного лоскутов затруднено, поэтому рекомендуется последовательное рассечение кожи и височной мышцы (надкостницы) и формирование полнослойного лоскута мягких тканей (рис 1,2).

Наложение гемостатических зажимов вследствие отсутствия естественного тургора мягких тканей и тонкости даже полнослойного лоскута не производится.

Лоскут мягких тканей отслаивается от подлежащей кости с помощью распатора (рис. 3).

Фиксация лоскута. Для этого могут быть использованы как специальные приспособления (galea hooks), так и гемостатические зажимы, которыми лоскут фиксируется к коже лица, головы и шеи (рис. 4).

Накладываются фрезевые отверстия в кости копьевидной фрезой или фрезой Гребенюка до стекловидной пластинки.

Рассверливаются наложенные отверстия короновидной фрезой.

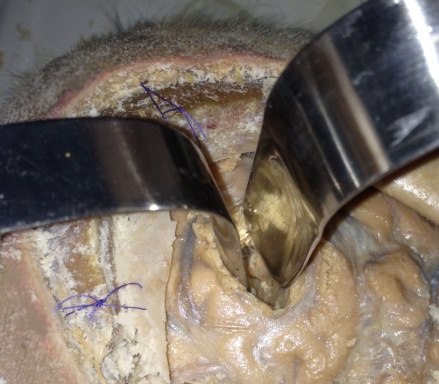

Отслаивается твердая мозговая оболочка от внутренней поверхности костей черепа между 2 соседними фрезевыми отвествиями с помощью тонкого шпателя или узкой лопатки («козьей ножки») (рис. 5).

Проводится между соседними фрезевыми отверстиями проводник Мартеля-Поленова с надетой на него пилой Джигли (рис.6) .

Распиливается кость между 2 соседними фрезевыми отвестиями пилой Джигли таким образом, чтобы край распила имел наклон порядка 45 градусов (рис. 7).

При невозможности проведения экстрадурально проводника можно воспользоваться кусачками Дальгрена. При наличии краниотомной насадки и моторной системы выпиливание лоскута производится с их помощью (рис. 8).

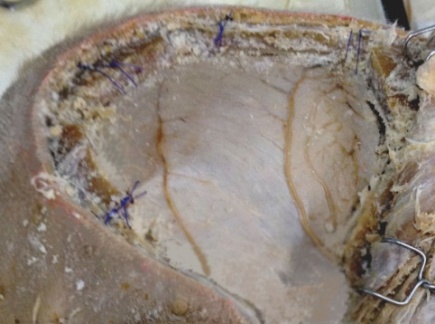

Отслаивается выпиленный лоскут от подлежащей твердой мозговой оболочки с помощью узкой лопатки или шпателя и поднимается с последующим удалением из раны (рис 9).

При необходимости подвисочной декомпрессии производится скусывание кости к основанию средней черепной ямки (рис. 10).

Подшивается твердая мозговая оболочка к мягким тканям по периметру костного окна (во время реального оперативного вмешательства этот прием предотвращает эпидуральное венозное кровотечение) (рис. 11).

Точечно вскрывается твердая мозговая оболочка (рис. 12).

Разрезается твердая мозговая оболочка дугообразно основанием лоскута вниз или к верхнему сагиттальному синусу (рис. 13).

Выполняются запланированные манипуляции (ревизия субдурального пространства с использованием мозгового шпателя, энцефалотомия) (рис 14, 15).

Твердая мозговая оболочка ушивается непрерывным швом с использованием атравматического шовного материала 3-0 – 5-0.

Эпидурально устанавливается трубчатый дренаж и выводится через контрапертуру.

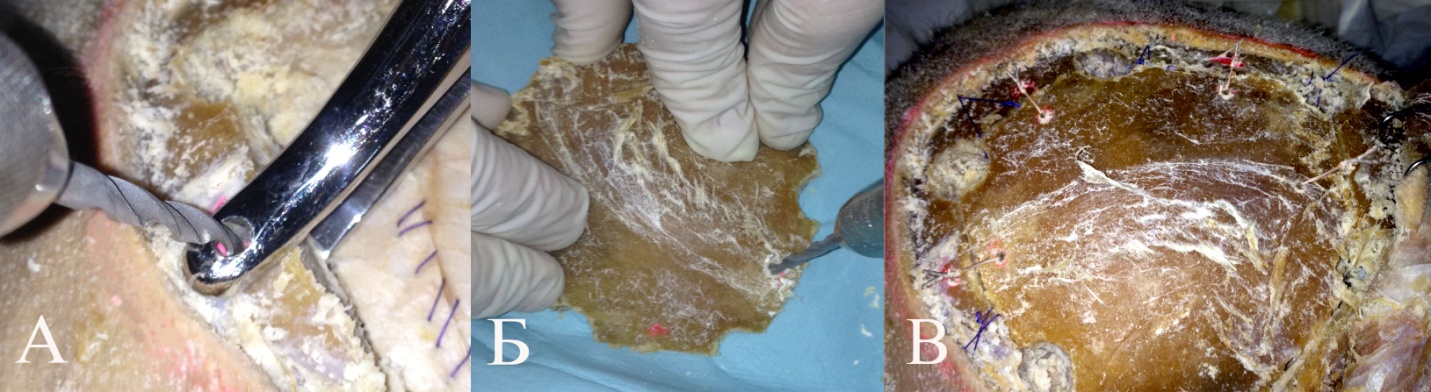

Костный лоскут фиксируется костными швами (рис. 16).

Накладываются швы на мягкие ткани.

Рис. 1. Последовательное рассечение кожи и подлежащих тканей при формировании полнослойного лоскута

Рис. 2. Расслаивание мягких тканей при формировании раздельных кожно-апоневротического и мышечно-надкостничного лоскутов

Рис. 3. Отслаивание полнослойного

лоскута распатором

Рис. 4. Фиксация лоскута крючками galea hooks

Рис. 5. Отслаивание твердой мозговой оболочки между соседними фрезевыми отверстиями

Рис. 6. Проведение между соседними фрезевыми отверстиями проводника с пилой Джигли

Рис. 7. Распиливание кости между соседними фрезевыми отверстиями пилой Джигли

Рис. 8. Резекция кости между соседними фрезевыми отверстиями кусачками Дальгрена

Рис. 9. Отслаивание от твердой мозговой оболочки и поднятие костного лоскута

Рис. 10. Резекция костей черепа кусачками

Рис. 11. Подшивание твердой мозговой оболочки к мягким тканям по периметру трепанационного окна

.

Рис. 12. Точечное вскрытие твердой мозговой оболочки

Рис. 13. Дугообразный разрез твердой мозговой оболочки с использованием специальных ножниц и малого мозгового шпателя

Рис. 14. Ревизия субдурального пространства за пределами трепанационного дефекта с использованием мозгового шпателя

Рис. 15. Энцефалотомия по гребню извилины

Рис. 16. Фиксация костного лоскута. А – наложения отверстий для швов в кости по краю трепанационного дефекта, Б – наложение отверстий в костном лоскуте, В – фиксация лоскута костными швами

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА МОТОРНЫХ СИСТЕМ

Техника трепанации черепа значительно облегчается при наличии моторной системы и соотвествующих насадок – краниоперфорационной фрезы и краниотомной насадки (рис. 17). При отсутствии краниоперфорационной фрезы отверстия могут быть наложены с помощью бора.

Краниоперфорационная фреза сочетает в себе качества копьевидной и короновидной фрезы и благодаря наличию пружинного механизма перестает сверлить после прохождения внутреннего кортикального слоя костей свода черепа.

Краниотомная насадка позволяет соединять пропилами наложенные фрезевые отверстия, и за счет своей формы исключает необходимость предварительного отслаивания твердой мозговой оболочки от внутренней поверхности костей черепа. При наличии краниотома нет необходимости наложения большого числа фрезевых отверстий. Лоскут выпиливается из одного-двух отверстий (рис. 18). Недостатком краниотома по сравнению со стандартной методикой выпиливания кости пилой Джигли является большая ширина дефекта кости в области пропила и необходимость дополнительной фиксации при установке выпиленного лоскута на место.

Рис. 17. Насадки для краниотомии. 1 – краниоперфорационная фреза, 2 – краниотомная насадка

Рис. 18. Выпиливание костного лоскута с использованием краниотомной насадки