- •Тема 1. Лекция

- •Тема 2. Лекция

- •Тема 3. Лекция

- •1. Исследования сенсорной сферы новорожденных

- •2. Сенсомоторные стратегии младенцев

- •3. Психомоторные стили

- •4. Индивидуальные параметры восприятия:

- •5. Представления—различия в образной сфере

- •6. Дифференциальные характеристики воображения

- •7. Типы внимания и памяти

- •8. Стилевые характеристики мышления

- •9. Эмоциональные предпочтения, реакции и стили

- •10. Эмоциональные и неэмоциональные субъекты

- •11. Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции

- •12. Стиль речи: как мы говорим?

- •13. Стилевые особенности сознания

- •Тема 4. Лекция

- •1. Возникновение учения о темпераменте.

- •Тема 5. Лекция

- •Тема 6. Лекция

- •Тема 7. Лекция

- •Тема 8. Лекция

- •Основные теории и факты, связанные с асимметрией полушарий головного мозга.

Тема 6. Лекция

Способности в структуре индивидуальности Способности — это индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условие успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Самыми главными в определении способностей представляются три момента: во-первых, указание на то, что способности отличают одного человека от другого, во-вторых, что, в отличие от дефектов, они обеспечивают успех, в-третьих, факт несводимости способностей к знаниям, умениям, навыкам (2, 4, 15). Способности невозможно расположить на одном уровне индивидуальности; имея комплексную природу, они «прорастают» сквозь все уровни, взаимодействуя с другими качествами.

Существует несколько концепций способностей. 1. Теории наследственности понимают способности как биологически детерминированные явления, развитее и проявление которых зависит целиком и полностью от Унаследованного фонда. Этой позиции придерживался Ф. Гальтон, обосновывая наследуемость таланта по данным энциклопедических словарей и генеалогиям известных людей. 2. Теория приобретенных способностей. Гельвеции в XVIII веке утверждал, что посредством воспитания можн0 сформировать гениальность любого уровня. Это утверждение несколько смягчалось Эшби, который считал, что способности скла-дываются из врожденных программ и работоспособности. 3. Наконец, третий подход, утверждающей диалектику врожденного и приобретенного в способностях? развивался в основном в отечественной психологии. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, а сами способности - результат становления (примем врожденное и наследуемое не отождествляется). Способности формируются в деятельности и потому зависят от ее содержания и от общения со взрослыми, дающими ребенку эталоны действий и достижений. На этом основании П.Я. Гальперин предполагал, что способности есть результат интериоризации. Но не только извне происходит их формирование. Б.М. Теплов утверждал, что можно воспитать музыкальные способности очень высокого уровня, но все же соглашался со своими оппонентами в том, что способности в целом социальны, а вот задатки передаются только по наследству и, таким образом, являются индивидными характеристиками (18). Способности - явление динамическое; нельзя говорить об их присутствии до того, как они проявились, и нельзя считать их окончательно развившимися. Они историчны и отвечают запросу культурной практики: абсолютный слух у ребенка не проявляется, пока он не оказался перед задачей распознавать звуки по высоте. Появление новых видов профессиональной деятельности также высвечивает, обнаруживает и новые виды способностей - экономические, к программированию и т.д.

Структура и характеристики способностей

Представляя собой психофизиологическую основу способностей, задатки содержат в основном свойства нервной системы. А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев отмечали, что сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов, спо-собствуя коммуникативным и волевым качествам, улучшают деятельность, в которой эти качества необходимы (7). А слабая (чувствительная) нервная система благоприятна для занятий искусствами. Задатки проявляются и в склонностях к определенному виду деятельности, и в повышенной любознательности ко всему, осуществляя таким образом связь между способностями и темпераментом. Способности описывают посредством нескольких характеристик. Так, они обладают качеством (определяющим ту деятельность, которой они благоприятствуют) и количеством (мерой выраженности). По качеству чаще всего выделяют общие способности (систему индивидуально-волевых качеств личности, которая обеспечивает относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных видов деятельности) и специальные, или частные (систему свойств личности, которая помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо специальной области деятельности -- музыкальной, сценической, математической). Для задатков частных способностей существуют периоды, особо благоприятные (их называют сензитивными), в течение которых задатки могут раскрыться ярче. Музыкальные, математические способности обычно проявляются рано, до 5 лет, когда активно развиваются слух и музыкальная память ребенка, а лингвистические или изобразительные - несколько позже. Характеризуя вначале только период особой чувствительности психики к развитию задатков талантов, впоследствии понятие сензитивного периода, используемое Н.С. Лейтесом, стало использоваться и в психологии развития в целом, характеризуя оптимальные периоды развития тех или иных психических функций (восприятия формы, звуковой стороны речи и пр.) (10). В проявлении способностей могут также выделяться уровни - - репродуктивный (воспроизводящий, когда человек демонстрирует лишь то, чему его научили) и продуктивный, творческий (талант и гениальность, при которых человек порождает нечто субъективно или объективно новое). А еще в структуре способностей выделяют опорные свойства, без которых проявление способностей вообще невозможно (например, для изобразительной деятельности это чувствительность зрительного анализатора, сенсомоторные качества, образная память) и ведущие свойства, которые задают верхний предел развития способностей (творческое воображение). Или, говоря о структуре способностей, выделяют задатки и операции, при помощи которых способности реализуют себя (15, 18). Итак, способности имеют синтетическую природу естественного и социального характера, обладают сложной, комплексной структурой, благодаря которой они приобретают такое качество, как возможность компенсации. Относительная слабость какой-либо отдельной способности не исключает успешности овладения деятельностью в целом. И, напротив, наличие изолированной способности не предполагает однозначно успешности. Отдельные способности сосуществуют друг с другом, оказывают взаимовлияние и приводят к появлению феномена одаренности.

Индивидуально-личностные факторы, обусловливающие возможности человека. К врожденным (генотипическим) факторам относятся конституциональные, морфологические особенности (рост, вес, особенности телосложения в целом — соматотип, морфофункциональные особенности строения мышц: быстрые и медленные мышечные волокна), физиологические особенности (уровень максимального потребления кислорода — МПК, психофизиологические особенности (свойства нервной системы и темперамента), простейшие психические функции (процессы), связанные с восприятием, вниманием, памятью и т. д. К приобретенным факторам, влияющим на возможности человека, относятся мотивы, знания, умения, а также получаемые в процессе тренировки приросты врожденных особенностей и факторов. Между врожденными и приобретенными свойствами человека нет разрыва. Знания и умения быстрее приобретаются и достигают лучшего качества у людей с определенными врожденными особенностями; в свою очередь, обучение и тренировка способствуют развитию врожденных особенностей человека. При оценке возможностей человека в данный момент (например, в проявлении максимального быстродействия) для нас не существенно, за счет чего проявляются эти возможности — как результат обучения и тренировки или только в силу врожденных особенностей человека. Здесь оценка возможностей абстрагируется от причин, их обусловивших. Когда же нужно узнать, следствием чего являются наличные возможности человека — врожденных особенностей, их развития или обучения, — то возникает необходимость в углубленном анализе компонентов, из которых складываются наличные возможности человека, группировании этих компонентов (факторов) по уровням и включении этих групп факторов в рамки определенного понятия. Особенно важно выяснить роль врожденных факторов в проявлении наличных возможностей человека в следующих случаях: 1) если нужно понять, почему у двух и более субъектов при созданных им равных условиях деятельности и при имеющемся у них одинаковом стремлении к успеху достижения все же различны; 2) если необходимо узнать, за счет чего разные субъекты добились одинаковой эффективности; 3) если хотят дать прогноз достижений данного субъекта на будущее (когда хотят оценить перспективу его развития). Таким образом, для практики необходимы понятия, помогающие обозначить группы следующих индивидно-личностных факторов, обусловливающих возможности человека и эффективность его деятельности: • отражающих роль врожденных особенностей человека, • отражающих роль приобретенных особенностей человека; • отражающих роль единства врожденных и приобретенных особенностей человека. Первая группа факторов соотносится со способностями и одаренностью, вторая — с опытом человека. Таким образом, функциональное качество можно определить как наличный уровень проявления какай -либо стороны возможностей человека, независимо от того, чем этот уровень обусловлен — природными особенностями, их развитием или знаниями и умениями. При этом в функциональные качества включаются не все приобретаемые человеком знания и умения, а только те, которые помогают проявлению той или иной стороны возможностей (быстроте, точности действий, выносливости и т. д.).

Основным способом психогенетического исследования является определение внутрипарного сходства поведенческих признаков монозиготных и дизиготных близнецов, а также родителей и детей (как родных, так и приемных). Монозиготными (МЗ) называются близнецы, содержащие идентичный набор генов. У дизиготных (ДЗ) близнецов только половина генов одинакова. Аналогичный генетический набор имеют сиблинги (родные братья и сестры). В психологических исследованиях анализируются вариации (дисперсии) признаков в родственных парах и между ними до 3-й степени (1-я степень: родители—дети, дизиготные и монозиготные близнецы, сибсы; 2-я степень: дедушки (бабушки)—внуки, дядя (тетя)—племянники; 3-я степень: кузены и другие родственники). Популяцией называется совокупность индивидов, населяющих определенную территорию и вступающих в браки между собой чаще, чем с другими представителями вида. Любой параметр, по которому представители популяции отличаются друг от друга, называется признаком. Конкретное значение признака у индивида называется фенотипом. Как замечает М. С. Егорова: “Большинство методов психогенетики позволяет получить данные, по которым можно судить не о наследуемости изучаемой характеристики, а о роли наследственности в формировании ее межиндивидуальных различий” [5].

Дж. Горн с коллегами (1982), анализируя результаты техасского исследования, пришел к выводу, что показатели невербального и вербального интеллекта в равной мере детерминированы генотипом, но изменчивость невер-бального интеллекта в большей мере обусловлена семейной средой [Э].

В наибольшей мере генетически детерминированы уровни развития вербальных способностей (V-factor), пространственные (S-factor), беглость речи (W-factor). Относительно математических способностей результаты, полученные в различных исследованиях, расходятся. Наибольшая разница величин внутрипарных корреляций между моно- и ди-зиготными близнецами наблюдается в уровне развития пространственного мышления, способности к логическим рассуждениям, в точности и успешности освоения языков, а также в успешности изучения специальных дисциплин (возможно, определяется вербальным интеллектом). Наименьшая разница между МЗ и ДЗ близнецами — в уровне развития дивергентного мышления. Обобщение данных десяти психогенетических исследований дивергентного мышления, проведенное Николсом, свидетельствует, что генотип определяет не более 22 % дисперсии дивергентного мышления. Напрашивается вывод (подкрепленный многими исследованиями), что креативность, в отличие от интеллекта, в большей мере детерминирована средовыми влияниями, нежели интеллект (если считать основой креативности дивергентное мышление).

Общие способности в большей мере генетически детерминированы, чем специальные; различия в уровне вербального интеллекта в большей мере обус-ловлены наследственностью, чем различия в уровне невербального интеллекта. Тестирование близнецов, их братьев и сестер (в возрасте 8 лет) показало, что величина корреляции общего и вербального интеллектов для дизиготных близнецов, сибсов, а также сибсов и членов близнецовой пары практически одинакова. Т.о. сходство семейной среды и генотипов влияет на интеллект близнецов и неблизнецов в одинаковой мере (кроме МЗ близнецов — сходство их интеллектов определяется генотипом). И вместе с тем, начиная-с 2 лет, увеличивается корреляция интеллекта с такими характеристиками семейной среды, как образование родителей, социально-экономический статус, когнитивные и личностные особенности матери, “адекватность среды личностным особенностям детей” и т.д.

Число детей в семье и их очередность. Бельмон и Маролла в Голландии изучали связь между IQ и местом ребенка в структуре семьи. Было выявлено, что IQ в среднем снижается при увеличении числа детей в семье. Наибольшие баллы по IQ, как правило, получают старшие дети, а чем дальше младшие дети от первенца и чем больше детей в семье, тем IQ младших детей ниже. Бельмон и Маролла показали, что интеллектуальные способности старших детей, выросших в одной семье в среднем выше, чем у младших. В связи с этим Зайонц выдвинул гипотезу, согласно которой “интеллектуальная атмосфера” семьи определяется средним умственным уровнем ее членов. Модель Зайонца предсказывает отрицательное влияние на развитие интеллекта очередности рождения детей в раннем возрасте до 3 лет, положительный эффект для детей от 4 до 9 лет, отсутствие эффекта для детей от 9 до 12 лет, а затем возрастающее отрицательное воздействие. Зайонц предсказал в 1976 году прогрессивное уменьшение показателей по тесту школьных способностей до 1980 года у американских учащихся. Причиной этого эффекта считалось возрастание численности средней американской семьи. Как показали данные тестирования, с 1964 года по 1980 год средний балл по тесту школьных способностей и по тесту DAT действительно снизился с 490 до 445. После 1980 года начался рост среднего значения балла по DAT, Зайонц объяснил этот эффект действительно наблюдавшимся снижением рождаемости. Модель Зайонца оказалась пригодной для прогнозирования IQ, но не для прогнозирования креативности. Так, М. Рунко и М. Баленда тестировали уровень развития дивергентного мышления по Гилфорду и интеллекта у учащихся 5-8-х классов. Согласно их данным, наилучшие тестовые результаты по дивергентному мышлению имеют единственные дети в семье. На втором месте — первенцы, затем следуют млад-шие дети, а худшие показатели — у средних по времени рождения детей. При этом дети, у которых больше братьев и сестер, показывают лучшие результаты, чем дети, у которых один брат или сестра. В этом исследовании не учитываются интервалы между рождением детей в семье. Можно предположить, что для развития креативности важнейшее значение имеет широта сферы общения, а не только общий уровень “интеллектуального климата”. Дети, имеющие братьев и сестер, более настойчивы, лучше кооперируются с другими детьми, более открыты опыту, менее эгоцентричны и т. д. Ряд авторов [24] отмечают, что старшие дети более доминантны, категоричны и директивны, чем младшие, что может препятствовать развитию креативности. Общение со сверстниками не рассматривается в теории Зайонца как поло-жительный фактор. Существуют, по крайней мере, еще две теории, которые рас-сматривают взаимодействие ребенка со взрослым или со сверстниками как фак-торы интеллектуального развития.

Ж. Пиаже [25] считал, что обсуждение интеллектуальной проблемы ровесниками, взгляды которых различны, приводит к децентрации (преодолению эгоцентризма в мышлении) и к интенсивному развитию когнитивных операций. Обычно в экспериментах, тестирование детей (5-7 лет) проводилось заданиями на “сохранение" и пространственное представление. В пары включали ребенка, способности которого были высокими, и другого, который не мог в одиночку решать задачи на сохранение. Как правило, в ходе экспериментов у 80 % детей после совместной деятельности по решению задач повышался уровень успешности, между тем как после общения со взрослыми этот эффект достигался лишь в 50 % случаев. Пиаже отмечал, что критическое отношение к результатам мышления рождается в дискуссии, а дискуссия возможна только между равными. Ведя диалог со взрослым, ребенок может согласиться с его мнением без воспроизведения операций (некритически), что служит препятствием развитию. В экспериментах Д. Таджа [26], который проверял влияние взаимодействия детей в паре на их интеллектуальную продуктивность, были получены весьма интересные результаты: уступающие в продуктивности партнеры достигли прогресса после взаимодействия, тогда как у превосходящих партнеров наблюдался заметный регресс в успешности решения задач. Ухудшение, по сравнению с индивидуальной деятельностью, но менее выраженное, было выявлено и при работе с одинаковым по интеллекту партнером. Однако было обнаружено, что у мальчиков наблюдалась тенденция к прогрессу, а у девочек — к регрессу. Эти эксперименты полностью соответствуют модели Зайонца. “Интеллектуальный климат” пары детей складывается из их индивидуальных вкладов и делится (в соответствии с моделью) на число партнеров. Отсюда возникает эффект “регрессии к среднему”; снижение продуктивности у успеваю-щих и повышение ее у отстающих. “Обратная связь” (сообщение результата) — это включение “идеального взрослого”, что способствует повышению продуктив-ности работы детей. На самом деле дети работали не индивидуально, а совмест-но с человеком, осуществляющим “обратную связь”. Влияние среды на развитие интеллекта несомненно. Если верить оценкам, которые дают разные исследователи, в детерминации общего интеллекта на долю среды приходится 30~35 % общей фенотипической дисперсии, а на долю взаимодействия среды и генотипа — около 20 %. Наиболее подвержены средовым воздействиям • невербальный интеллект, • сенсомоторные способности, • парциальные способности (восприятие, память и т. д.).

Итак, роль генотипа в детерминации вариации способностей больше, чем роль среды, если: 1) способность является общей, а не специальной; 2) способность тесно связана с общим интеллектом; 3) способность не влияет непосредственно на моторно-перцептивное взаимодействие индивида со средой; 4) способность является специфически человеческой, видовым признаком Homo sapiens (например, вербальная), Отсюда следует, что специфически человеческие способности являются ла-тентными и проявляются через специальные способности, подверженные воздей-ствиям среды.

В настоящее время существует, как минимум, три трактовки понятия интеллекта: 1. Биологическая трактовка: «способность сознательно приспосабливаться к новой ситуации». 2. Педагогическая трактовка: «способность к обучению, обучаемость». 3. Структурный подход, сформулированный А. Бине: интеллект как «способность адаптации средств к цели». С точки зрения структурного подхода, интеллект — это совокупность тех или иных способностей. Совокупность познавательных процессов человека определяет его интеллект. «Интеллект — это глобальная способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами» (Векслер), т. е. Интеллект рассматривается как способность человека адаптироваться к окружающей среде. Большинство исследователей приходили к выводу, что уровень общей интеллектуальной активности константен для индивида. «Ум сохраняет свою мощность неизменной», — отмечал Спирмен. В 1930 году это было подтверждено экспериментами Лешли на животных. Еще 3. Фрейд ввел термин «психическая энергия», а впоследствии появилось понятие G-фактора (от слова General), как общего фонда психической активности. А. Ф Лазурский сформулировал три основных уровня активности: 1. Низший уровень. Индивид неприспособлен, среда подавляет слабую психику малоодаренного человека. 2. Средний уровень. Человек хорошо приспосабливается к среде и находит место, соответствующее внутреннему психологическому складу (эндопсихике). 3. Высший уровень. Характеризуется стремлением переделать окружающую среду.

Структура интеллекта Существуют различные концепции, пытавшиеся ответить на этот вопрос. Так, в начале века Спирмен (1904 г.) сформулировал следующие постулаты: • интеллект не зависит от прочих личностных черт человека; • интеллект не включает в свою структуру неинтеллектуальные качества (интересы, мотивация достижений, тревожность и т. п.) • интеллект выступает как общий фактор умственной энергии.

Спирмен показал, что успех любой интеллектуальной деятельности зависит от некоего общего фактора, общей способности, таким образом, он выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, служащий показателем специфических способностей. С точки зрения Спирмена, каждый человек характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, как этот человек адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в различной степени развитые специфические способности, проявляющиеся в решении конкретных задач. Впоследствии Айзенк интерпретировал генеральный фактор как скорость переработки информации центральной нервной системой (умственный темп). Для оценки и диагностики генерального фактора интеллекта применяют скоростные интеллектуальные тесты Айзенка, тест «Прогрессивные матрицы» (Д. Равена), тесты интеллекта Кеттела.

Позже Терстоун (1938 г.) с помощью статистических факторных методов исследовал различные стороны общего интеллекта, которые он назвал первичными умственными потенциями. Он выделил семь таких потенций: 1) счетную способность, т. е. способность оперировать числами и выполнять арифметические действия; 2) вербальную (словесную) гибкость, т. е. легкость, с которой человек может объясняться, используя наиболее подходящие слова; 3) вербальное восприятие, т. е. способность понимать устную и письменную речь; 4) пространственную ориентацию, или способность представлять себе различные предметы и формы в пространстве; 5) память; 6) способность к рассуждению; 7) быстроту восприятия сходств или различий между предметами и изображениями.

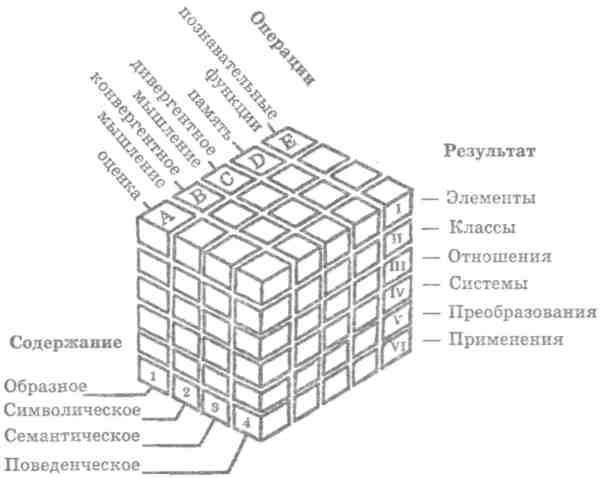

Факторы интеллекта, или первичные умственные потенции, как показали дальнейшие исследования, коррелируют, связаны друг с другом, что говорит о существовании единого генерального фактора. Позже Д. Гилфорд (1959 г.) выделил 120 факторов интеллекта, исходя из того, для каких умственных операций они нужны, к каким результатам приводят эти операции и каково их содержание (содержание может быть образным, символическим, семантическим, поведенческим). Под операцией Гилфорд понимает умение человека, вернее, психический процесс — понятие, память, дивергентная продуктивность, конвергентная продуктивность, оценивание. Результаты — форма, в которой информация обрабатывается испытуемым: элемент, классы, отношения, системы, типы преобразований и выводы. В настоящее время подобраны соответствующие тесты для диагностики более 100 указанных Гилфордом факторов. Д. Гилфорд (1965): «кубическая» модель (3 основные категории, которыми определяются способности): • операции (познание, память, дивергентное мышление, конвергентное мышление, оценка) • содержания (образное, символическое, семантическое и поведенческое) • продукты (элементы, классы, отношения, системы, преобразования, предвидения) => выделение 120 – 150 типов задач, каждому из которых соответствует определенная способность По мнению Кэттела (1967 г.), у каждого из нас уже - с рождения имеется потенциальный интеллект, который лежит в основе нашей способности к мышлению, абстрагированию и рассуждению. Примерно к 20 годам этот интеллект достигает наибольшего расцвета. С другой стороны, формируется «кристаллический» интеллект, состоящий из различных навыков и знаний, которые мы приобретаем по мере накопления жизненного опыта. «Кристаллический» интеллект образуется именно при решении задач адаптации к окружающей среде и требует развития одних способностей за счет других, а также приобретения конкретных навыков. Таким образом, «кристаллический интеллект» определяется мерой овладения культурой того общества, к которому принадлежит человек. Фактор потенциального или свободного интеллекта коррелирует с фактором «кристаллического или связанного интеллекта», так как потенциальный интеллект определяет первичное накопление знаний. С точки зрения Кэттела, потенциальный или свободный интеллект независим от приобщенности к культуре. Его уровень определяется уровнем развития третичных зон коры больших полушарий головного мозга. Парциаль-

Рис. 1. Структура интеллекта по Гилфорду. Его кубическая модель выделяет 120 специфических способностей, исходя из трех размерностей мышления: о чем мы думаем (содержание), как мы думаем об этом (операция) и к чему приводит умственное действие (результат). Например, при заучивании сигналов азбуки Морзе (EI2), при запоминании семантических преобразований, необходимых для спряжения глагола в том или ином времени (ДУЗ), или при оценке измерений в поведении, когда необходимо пойти на работу по новому пути (AV4), вовлекаются совсем различные типы интеллекта. ные или частные факторы интеллекта (например, визуализация — манипулирование зрительными образами) определяются уровнем развития отдельных сенсорных и моторных зон мозга. Кэттел попытался сконструировать тест, свободный от влияния культуры, на специфическом пространственно-геометрическом материале («тест интеллекта, свободный от культуры»).

Хебб (1974 г.) с несколько иных позиций рассматривает интеллект. Он выделяет интеллект А — это тот потенциал, который создается в момент зачатия и служит основой для развития интеллектуальных способностей личности. Что касается интеллекта В, то он формируется в результате взаимодействия этого потенциального интеллекта с окружающей средой. Оценить можно только этот «результирующий» интеллект, наблюдая, как совершает умственные операции человек. Поэтому мы никогда не сможем узнать, что представлял собой интеллект А. В иерархических моделях интеллекта (наиболее популярна модель Ф. Вернона) на вершине иерархии помещается генеральный фактор по Спирмену, на следующем уровне находятся два основных групповых фактора: вербально-образовательные способности (вербально-логическое мышление) и практико-технические способности (наглядно-действенное мышление). На третьем уровне находятся специальные способности: техническое мышление, арифметическая способность, и т. д., и наконец, внизу иерархического дерева помещаются более частные субфакторы. Интеллектуальные тесты Векслера, широко применяемые для диагностики интеллекта, созданы на основе указанной иерарахической модели интеллекта. Векслер считал, что вербальный интеллект отражает приобретенные человеком способности, а невербальный интеллект — его природные психофизиологические возможности. Результаты исследований, проведенных на близнецах, показывают, что, напротив, преимущественно наследственно обусловлены оценки по вербальным заданиям теста Векслера, а успешность выполнения невербальных тестов зависит от социальных факторов, опыта, человека (при повторном тестировании успешность решения невербальных тестов повышается более значимо, чем успешность решения вербальных — эффект обучения сильнее).

Структура интеллекта, генеральный и специальный факторы. Понятие структуры интеллекта (СИ) – центральное в сфере индивидуальных особенностей интеллекта. Структура интеллекта ≠ Интеллектуальные структуры от англ. structure of intelligence от фр. structures intellectuelles из сферы психологии индивидуальных различий интеллекта (Д. Гилфорд) из сферы онтогенеза интеллекта (Ж. Пиаже) НЕ употребляется во множ. числе предназначен для множ. числа

2 плана анализа СИ: а) феноменальный (принимается структурно-динамическим подходом): СИ - отношения сходства и различия, заданные на множестве всех возможных ситуаций интеллектуального поведения => описать СИ = задать поле всех возможных вариаций в индивидуальных различиях интеллекта: признание высокой вероятности одних паттернов интеллектуального поведения и невозможности других ПЕРСПЕКТИВА: возможность предсказывать успешного того или иного индивида в той или иной деятельности б) онтологический (НЕ принимается структурно-динамическим подходом): СИ - структура механизмов, осуществляющих различные формы интеллектуального поведения ПЕРСПЕКТИВА: возможность выявить взаимосвязи механизмов интеллектуального поведения

Критика анализа индивидуальных различий, базирующегося на понятии СИ: игнорирование проблемы развития => Структурно-динамический подход: а) объяснение СИ лежит НЕ в той же же точке временной оси, где фиксируется структура интеллекта индивида, а на протяжении всего предшествующего периода его развития => б) есть как внешние (средовые условия), так и внутренние детерминанты развития интеллекта

Фактор G: ЗА ПРОТИВ К. Спирмен (1927): виды факторов: • фактор G (от general — общий) – единый фактор, определяющий успешность решения всех задач (его роль наиболее велика при решении математических задач и задач на понятийное мышление) • промежуточные факторы: числовой, пространственный и вербальный • факторы S (от special — специальный) – специальные способности (их роль наиболее значима в сенсомоторных пробах) Л. Терстоун: отрицание наличия фактора G => 12 независимых способностей, определяющих успешность интеллектуальной деятельности (словесное понимание, речевая беглость, числовой фактор, пространственный фактор, ассоциативная память, скорость восприятия, индуктивный фактор и др.) постепенное преобразование моделей единого фактора в иерархические (единый G-фактор – групповые факторы – специальные факторы) Д. Гилфорд (1965): «кубическая» модель (3 основные категории, которыми определяются способности): • операции (познание, память, дивергентное мышление, конвергентное мышление, оценка) • содержания (образное, символическое, семантическое и поведенческое) • продукты (элементы, классы, отношения, системы, преобразования, предвидения) => выделение 120 – 150 типов задач, каждому из которых соответствует определенная способность Р. Кэттелл: иерархическая модель (3 уровня) • 2 G-фактора: фактор свободного (флюидного) интеллекта и фактор связанного (кристаллизованного) интеллекта • парциальные факторы (визуализация) • факторы операций Ф. Вернон: 4 уровня (групповые факторы - основные (вербально-образовательный и практическо-технический) и второстепенные) Д. Векслер: 3 уровня (групповые факторы – вербальный и невербальный)

Основные точки разногласий: а) наличие или отсутствие общего фактора • 2 проблемы: 1. недоказанность существования G-фактора эмпирическими данными 2. интерпретация G-фактора: а) вращение факторов => изменение интерпретации всех данных => большое значение способа обработки б) признание первого фактора генеральным – при объяснении какого % дисперсии? => произвольность критерия б) перечень основных (при условии непризнания общего фактора) / групповых (если его признании) факторов Возможные механизмы, стоящие за G-фактором: а) его обусловленность структурным элементом, «блоком» когнитивной системы, участвующим в решении любой мыслительной задачи • проблемы: 1. какая структура может сыграть роль блока G? 2. идея блока G ведет к предсказаниям, которые не подтверждаются фактами б) Д. Деттерман: G- фактор – усредненный результат функционирования 5-6 компонентов, которые в разных комбинациях участвуют в решении задач, составляющих тесты интеллекта

Развитие интеллекта зависит от врожденных факторов: генетические факторы наследственности, хромосомные аномалии (болезнь Дауна, сопровождаемая нарушением умственного развития ребенка, вызывается: а) наличием лишней третьей хромосомы из 21-й пары хромосом, б) пожилым возрастом родителей, неполноценным питанием и определенными заболеваниями матери во время беременности. Недостаток йода в рационе питания матери может обусловливать кретинизм ребенка, или, если мать в начале беременности заболевает краснухой, это приводит к необратимым дефектам зрения, слуха, интеллектуальных функций ребенка. Злоупотребление в первые месяцы беременности антибиотиками, транквилизаторами типа элениум или даже аспирином, употребление алкоголя и курение может привести к значительной задержке умственного развития ребенка). Но, с каким бы потенциалом ни родился ребенок, очевидно, что необходимые ему для выживания формы интеллектуального поведения смогут развиваться и совершенствоваться лишь при контакте с той средой, с которой он будет взаимодействовать всю жизнь. Эмоциональное общение новорожденного ребенка с матерью, взрослыми людьми имеет решающее значение для интеллектуального развития ребенка. Существует тесная связь между интеллектуальным развитием ребенка и его возможностями общаться со взрослыми в течение достаточно длительного времени (чем меньше общения со взрослыми, тем медленнее происходит интеллектуальное развитие). Влияет и социальное положение семьи: обеспеченные семьи имеют более широкие возможности для создания благоприятных условий развития ребенка, развития его способностей, его обучения и в конечном счете для повышения интеллектуального развития ребенка. Влияют и методы обучения, применяемые для развития способностей ребенка. К сожалению, традиционные методы обучения более ориентированы на передачу знаний ребенку и сравнительно мало внимания уделяют развитию способностей, интеллекта, творческих возможностей человека.

Оценка интеллекта Наибольшей популярностью пользуется так называемый .«коэффициент интеллектуальности», сокращенно обозначаемый IQ, который позволяет соотнести уровень интеллектуальных возможностей индивида со средними показателями его возрастной и профессиональной группы. Можно сравнивать умственное развитие ребенка с возможностями его ровесников. Например, календарный возраст — 8 лет, а умственные способности ближе к шестилетней группе, таков, следовательно, и его «умственный* возраст. В дальнейшем на основе расчетов соотношения умственного и хронологического возраста и был выведен показатель, названный коэффициентом интеллектуальности (IQ). Среднее значение IQ соответствует 100 баллам, а самые низкие могут приближаться к 0, самые высокие — к 200. Стандартное (то есть среднее для всех групп) отклонение — 16 баллов в каждую сторону. У каждого третьего человека IQ находится между 84—100 баллами, и такова же доля лиц (34%) с показателем от 100 до 116 баллов. Таким образом, эта основная масса (68%) и считается людьми со средним интеллектом. Две другие группы (по 16% в каждой), результаты которых соответствуют крайним показателям шкалы, рассматриваются или как умственно отсталые (люди со сниженным интеллектом IQ от 10 до 84), или как обладающие высокими (выше среднего) интеллектуальными способностями (IQ от 116 до 180). Психологи и психиатры используют термин «олигофрения» («малоумие»), которым обозначают врожденную или приобретенную в раннем детстве (до 3-летнего возраста) недоразвитость интеллекта. Врожденное слабоумие (олигофрению) следует отличать от приобретенного, которое называют деменцией. Врожденное слабоумие затрудняет возможность больным детям нормально адаптироваться в обществе, что приводит к очевидной для всех интеллектуальной неполноценности. Олигофрены отличаются недоразвитостью самых сложных, филогенетически молодых функций психики, мышления и речи, при сохранности эволюционно более древних функций и инстинктов. Олигофрения прежде всего проявляется в слабости абстрактного мышления, неспособности к обобщению, к отвлеченным ассоциациям. У олигофренов в интеллекте преобладают сугубо конкретные связи, поэтому его критические возможности снижены, ассоциативно-логическая память остается малоразвитой. Этиология (причина) олигофрении во многом остается неясной, в 90% случаев умственной отсталости ее объяснить не удается. Во многих странах используется термин «умственная отсталость», сокращенно УО. В качестве основного диагностического показателя умственной отсталости и используется коэффициент интеллектуальности. По международным стандартам (они сейчас носят «щадящий» характер) при IQ < 50—70 имеет место легкая умственная отсталость, при IQ < 50 — средней тяжести; при IQ < 35 — резко выраженная. Самая тяжелая форма слабоумия — идиотия, характеризуется IQ = 20, речь и мышление практически не формируются, преобладают эмоциональные реакции.Средняя степень называется имбецильностью (IQ = 20—50). Словарный запас имбецилов до 300 слов, они обучаемы, неплохо ориентируются в привычной житейской обстановке. У них большая внушаемость, склонность к слепому подражанию. Имбецилы нуждаются в опеке, хотя многие стремятся к самостоятельной жизни, любят жениться, выходить замуж, находя партнеров среди себе подобных.

Дебильностью называют легкую степень слабоумия (IQ < <75%), которую трудно отличить от психики на нижней границе нормы. Поведение дебилов достаточно адекватно и самостоятельно, речь развита. Поэтому дебильность замечается не сразу, а обычно в процессе начального обучения. В подростковом возрасте, когда дебилизм особенно проявляется, обнаруживаются дефекты в абстрактном мышлении. Дебилами все понимается буквально, переносный смысл пословиц, метафор не улавливается. Лица, страдающие дебильностью, овладевают преимущественно конкретными знаниями, усвоение теоретических им не дается. Степень дебилизации нигде официально не превышает 3,5%. Но многие сомневаются в этой цифре, так как ни одна страна не заинтересована в ее точности. По многим регионам нет вообще никаких данных, а специализированные исследования (в школах, армии, службах занятости) дают данные на порядок выше. Поэтому в ряде стран (только в Восточной Азии этой проблемы нет) решено, вслед за США, где дебилизм является национальной трагедией, признать его легкие формы нормой и максимально сократить в общедоступных школах долю обязательного учебного материала, требующего способностей к абстрактному мышлению. У людей «среднего ума» интеллект и творческие способности обычно тесно связаны друг с другом. У человека с нормальным интеллектом обычно имеются и нормальные творческие способности. Лишь начиная с определенного уровня пути интеллекта и творчества расходятся. Этот уровень лежит в области IQ, равного 120. Коэффициент интеллекта можно измерить тестами. В настоящее время для оценки интеллекта чаще всего используют тест Стенфорд-Бине и шкалы Векслера. При IQ выше 120 корреляция между творческой и интеллектуальной деятельностью исчезает, поскольку творческое мышление имеет свои отличительные черты и не тождественно интеллекту. Творческое мышление 1) пластично, т. е. творческие люди предлагают множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два; 2) подвижно, т. е. для творческого мышления не составляет труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной единственной точкой зрения; 3) оригинально, оно порождает неожиданные, небанальные, непривычные решения. Творцом, так же как и интеллектуалом, не рождаются. Все зависит от того, какие возможности предоставит окружение для реализации того потенциала, который в различной степени присущ каждому из нас. Как отмечает Фергюсон, «творческие способности не создаются, а высвобождаются». Поэтому игровые и проблемные методы обучения способствуют «высвобождению» творческих возможностей учащихся, повышению интеллектуального уровня и профессиональных умений. Однако, поскольку уровень способностей и творческая отдача не всегда коррелируют, возникла необходимость определения как интеллектуальной одаренности и продуктивности, с одной стороны, так и творческой одаренности и продуктивности, с другой. Это последнее понятие получило название коэффициента креативности (Сг). Оказалось, что эти понятия не всегда взаимосвязаны. В 1960 году Гетцельс и Джексон публикуют данные об отсутствии корреляции между показателями интеллекта и креативности.

Креативность, или творческая одаренность Творческая одаренность и творческая продуктивность характеризуются несколько иными параметрами: • богатство мысли (количество новых идей в единицу времени); • гибкость мысли (скорость переключения с одной задачи на другую); • оригинальность; • любознательность; • способность к разработке гипотезы; • иррелевантность — логическая независимость реакции от стимула; • фантастичность — оторванность ответа от реальности при наличии определенной логической связи стимула и реакции. Перечисленные параметры творческого мышления входят в состав кубической модели Гилфорда — «дивергентное мышление». Дивергентное мышление определяется как «тип мышления, идущего в различных направлениях». Это мышление допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам. Гилфорд отмечает 6 параметров креативности: 1 — способность к обнаружению и постановке проблем; 2 — способность к генерированию большого количества идей; 3 — семантическая спонтанная гибкость — способность к продуцированию разнообразных идей; 4 — оригинальность, способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы, нестандартные решения; 5 — способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 6 — способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую гибкость- увидеть в объекте новые признаки, найти новое использование. Гилфорд разработал батарею тестов для диагностики креативности, (10 тестов — на вербальную креативность, 4 — на невербальную). Торренс продолжил исследования креативности, но он внес и новый оттенок понимания креативности как способности к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, чуткость к дисгармониям. Торренс разработал серию тестов на креативность от дошкольников до взрослых, разработал программу развития творческих способностей детей: на первом этапе испытуемым предлагались задачи на анаграмму (поиск слова из переставленной бессмысленной последовательности букв) для тренировки конвергентного мышления. Затем по картинкам испытуемый должен развить все вероятные и невероятные обстоятельства, которые привели к ситуации, изображенной на картинке, и спрогнозировать ее возможные последствия. Позднее испытуемому предлагали разные предметы и просили перечислить всевозможные способы их применения. Согласно Торренсу, такой подход к тренингу способностей позволяет освободить человека от задаваемых извне рамок и, он начинает мыслить творчески и нестандартно. В состав батареи Торренса входит 12 тестов, диагностирующих 3 сферы творчества: словесное творческое мышление, изобразительное творческое мышление и словесно-звуковое творческое мышление. Для диагностики уровня креативности могут использоваться разные методики. Многие исследователи считают, что при диагностике креативности следует отказаться от жестких лимитов времени, отведенных на выполнение задания. М. Воллах и К. Коган предоставляли испытуемым столько времени, сколько им было необходимо для решения задачи, тестирование проводилось в виде игры, принимался любой ответ. При данных условиях тестирования корреляция между креативностью и уровнем интеллекта была близка к нулю, т. е. свойство креативности обнаруживает свою полную независимость от интеллекта. Воллах и Коган выявили 4 группы детей с разными уровнями развития интеллекта и креативности, отличающиеся способами адаптации к внешним условиям и решению задач. Дети, обладающие высоким уровнем интеллекта и креативности, уверены в своих способностях, имеют адекватную самооценку, проявляют большую инициативу, личную независимость суждений и действий, высокоуспешны, проявляют одаренность, социально адаптируемы. Дети с низким уровнем креативности, но высоким интеллектом стремятся к школьным успехам, но крайне тяжело переживают неудачи, боятся высказать свое мнение, пойти на риск, боятся удара по самолюбию, дистанцируются от своих одноклассников. Дети с низким уровнем интеллекта и высоким уровнем креативности часто попадают в категорию «изгоев», плохо приспосабливаются к школьным требованиям, часто имеют хобби и увлечения на стороне, «странные фантазеры», непоняты ни учителями, ни сверстниками. Дети с низким уровнем интеллекта и творческих способностей внешне хорошо адаптируются, держатся в «середнячках», имеют адекватную самооценку, низкий уровень предметных способностей компенсируется развитием социального интеллекта, общительностью. Одаренным детям присущи высокий энергетический уровень, малая продолжительность сна, повышенная познавательная активность, интеллектуальная инициатива: склонность ставить перед собой новые сложные задачи, что, по мнению Д. Б. Богоявленской, является неотъемлемым признаком таланта. Методика креативного поля была разработана Д. Б. Богоявленской и представляет собой альтернативный тест на креативность. Особенностью данной методики являются следующие принципы: • Отказ от внешнего побуждения и предотвращение появления внутренних оценочных стимулов. • Отсутствие потолка (отличие заключается в том, что в данном случае предлагаемая задача должна предоставлять возможность решения на нескольких уровнях — от частного до общих, пользуясь универсальными законами). Это условие необходимо для достижения пространства второго креативного слоя — выхода за пределы заданного. • Эксперимент не может быть кратковременным. В данном случае скорость протекания психических процессов отступает на второй план.

Согласно этим принципам Д. Б. Богоявленская в своих исследованиях использовала несколько типов специфичных задач. Для исследования, например, детей младшего школьного возраста применялась методика «Морской бой» — задача, которую можно решить как методом проб и ошибок, так и с помощью выявления закономерностей. Методика «Система координат» заключается в работе с формулами. Но наиболее полно иллюстрирующей метод креативного поля является методика «Сказочные шахматы» — шахматные задачи на доске нетрадиционной формы — цилиндрической — «свернутой в трубу» (левая вертикаль граничит с правой). При этом исследования показали, что предшествующий шахматный опыт не дает преимуществ при решении. Методика проведения эксперимента состоит из двух этапов: предварительное обучение, в ходе которого испытуемым усваиваются общие правила и некоторые приемы решения данного типа задач и сам эксперимент — решение 12 задач, что занимает около часа. В таблице отмечаются приемы, использованные испытуемым при решении задачи по следующим правилам: • Приемы, которые зависят от количества решенных задач, располагаются выше. • Приемы, вероятность использования которых в данной задаче больше, — ниже. • Приемы с большим кругом обобщения — выше. Критерий интеллектуальной активности имеет множество переходных форм и представлен континуально, но в конечном итоге испытуемые разделяются на три категории по уровню интеллектуальной активности: 1. Стимульно-продуктивный уровень интеллектуальной активности: решение задач при помощи гипотез и находок. Испытуемого относят к стимульно-продуктивному уровню, если при добросовестной и энергичной работе он остается в рамках первоначально найденного способа решения. Этот уровень характеризуется отсутствием «познавательного интереса» и инициативы. Как будет видно далее, интеллектуальная активность зависит от личностных качеств, а не от интеллектуальной базы. Поэтому высокая научно-техническая подготовка без соответствующего нравственного развития ведет к прагматизму и профессиональной узости. 2. Эвристический уровень интеллектуальной активности: открытие закономерностей эмпирическим путем. Имея надежный способ решения, испытуемый анализирует состав, структуру своей деятельности, что приводит к открытию новых, оригинальных способов решения. Это оценивается самим испытуемым как «свой способ» и позволяет ему в дальнейшем лучше справляться со следующими задачами. 3. Креативный уровень интеллектуальной активности, уровень теоретических открытий: создание теории и постановка новой проблемы. Обнаруженная закономерность становится самостоятельной проблемой, ради которой испытуемый готов даже прекратить предложенную ему в ходе эксперимента деятельность. При этом часто испытуемые выходят на креативный уровень после решения всего нескольких задач — характерная черта теоретического мышления — способность вскрывать существенное путем анализа единичного объекта. Немаловажная особенность этого уровня — самодостаточность, равнодушие к внешней оценке. Дети младших классов, достигшие в ходе эксперимента креативного уровня, чаще всего характеризовались педагогами как «всегда имеющие свое мнение». Далеко не всегда успех в профессиональной деятельности свидетельствует о креативном уровне интеллектуальной активности. Многие известные ученые обладали эвристическим уровнем активности. Например, Рентген открыл Х-лучи, Бойль — обратную пропорциональность объема и давления в газе, и эти явления были названы их именами, но теоретическое осмысление этих явлений принадлежит другим ученым.

Коррреляция между креативностью и индивидуальными характеристиками Исследования Д. Б. Богоявленской показывают ряд зависимостей уровня интеллектуальной активности от других индивидуальных характеристик: • Корреляция с уровнем ЭЭГ. Результаты исследования в этой области далеки от значимости, однако на уровне тенденций можно сказать, что Альфа-активность большей амплитуды и меньшей частоты соответствует большей интеллектуальной активности. Также большей интеллектуальной активности соответствует меньший эффект навязывания на низкие частоты. • Важным фактором является тревожность. Например, существуют эксперименты, показывающие, что тревожность способствует формированию дальней мотивации. Однако в данном случае корреляции с тревожностью и невротизмом обнаружено не было. • Интеллектуальная активность не связана с нарушением тормозного процесса, что опровергает представление интеллектуальной активности как незатухающего ориентировочного рефлекса. • Не было обнаружено корреляции с индикаторами лабильности и подвижности нервных процессов. Таким образом, феномен интеллектуальной активности детерминирован не на уровне индивидуума, а на уровне личности. В зарубежных исследованиях были получены данные об отсутствии влияния наследственных факторов на интеллектуальную активность, однако следует учесть, что при этом применялась и несколько другая методика определения Сг. Исследования Д. Б. Богоявленской выявили: • незначительность корреляции отец — дети; • тенденцию к сходству мать — дети; • сильную корреляцию у близнецов. Таким образом, корреляция между уровнем интеллектуальной активности родителей и детей мала, зато довольно высока корреляция у супругов. Это позволяет сделать вы вод, что доля средовых влияний значительно выше генетических. Исследования школьников показали, что с возрастом интеллектуальная активность имеет тенденцию к снижению. Наибольшие спады наблюдаются после 4 и 8 классов. Это соотносится с исследованиями Торренса, которые также показали снижение интеллектуальной активности у американских школьников после 4 класса, хотя надо учитывать, что по возрасту это соответствует нашему 5 классу. Трудно сказать, виновата ли в этом система образования, хотя безусловно необходимо большее внимание уделять развитию дивергентного мышления у школьников, а также общей культуре мышления, в частности логике.

Исследования интеллектуальных способностей

Среди всех видов способностей наиболее исследованными можно считать интеллектуальные. Однако в связи с тем, что единого понимания природы и про-явлений мышления не существует, индивидуальные вариации касаются лишь тех качеств, для которых существует подходящий психодиагностический инструмент. То есть логика развития практической психологии (от дифферен-циальной психологии к диагностике) нарушается. Если обратиться к индивидуальным различиям интеллекта, то большинство психологических моделей включает те переменные, которые выделяются, если существует подходящий инструмент для их измерения, поэтому такие теории и называют факторными. Первая из них была создана в 1927 году Ч. Спирменом, который выделил два фактора (только не стоит путать эту теорию с двухфакторными теориями психического развития В. Штерна, К. Бюлера и др.). Спирмен отмечал, что в каждой интеллектуальной деятельности содержится общий фактор g (general) и множество специфических s (specific), свойственных только данному виду деятельности (вспомним разделение способностей на общие и специфические). Специфические отражают особенности ситуации, поэтому бессмысленно стараться измерить их (например, человек хорошо сдал экзамен, потому что за дверью его ждала любимая девушка, но подобная удача была единственной в его жизни и поэтому не характеризует его интеллектуальных проявлений). А фактор g проявляется в высокой корреляции между отдельными тестами и, таким образом, отражает устойчивые характеристики человека (то есть если ученик успевает и по математике, и по истории, это вызвано действием фактора общего интеллекта). Психодиагностика в основном стремится к вычленению и измерению именно фактора g, для чего создаются культурно-свободные тесты типа прогрессивных матриц Дж. Равена или теста интеллекта Р. Кеттелла (которые, по замыслу создателей, могут быть предложены людям разного социального происхождения и уровня образования). Позже стали создаваться многофакторные теории. Например, Дж. Келли в своей книге «Перекрестки человеческого ума» (1928), критически рассмотрев результаты Спирмена, определил в качестве главных не генеральный, а несколько групповых, включающих действия с пространственными со-отношениями, числами, словесным материалом, память и скорость мышления. А Л. Терстоун в 1938 году выделил целых 12 факторов (первичных умственных способностей, как он их называл), среди которых наиболее часто встречаются следующие (1): V - - вербальное понимание (чтение, аналогии, предложения с нарушенной структурой); W - - беглость речи (анаграммы, рифмовки, наименования); N - - число (скорость и точность арифметических действий); S -- пространство (восприятие неподвижных форм и их соотношений и «манипулятивная визуализация», посредством которой воспринимаются пространственные изменения; возможно, фактор S содержит в себе два фактора); М — ассоциативная память (механическое запоминание; возможно, можно расщепить на слуховую и зрительную память); Р -- скорость восприятия (быстрота и точность схватывания визуальных подробностей); I (R) -- индукция, или общее рассуждение (способность выводить правила; изначально содержал в себе индукцию и дедукцию). После публикации работ Келли и Терстоуна критики отмечали поворот на прагматические аспекты изучения интеллекта; сегодня мы можем увидеть связь конкретных темперамента, и с особенностями индивидуального стиля деятельности. Еще несколько позже, в 50-е годы, британский психолог С. Барт предложил рассматривать структуру интеллекта как включающую 5 уровней. Низший представляет собой элементарные моторные и сенсорные процессы; второй, более общий, включает перцепцию и моторную координацию; третий представлен процессами выработки навыков и памятью как основой этого процесса; четвертый включает в себя логическое обобщение и, наконец, пятый уровень образует фактор общего интеллекта g. Данный подход послужил основой дальнейших эмпирических разработок в области иерархических систем интеллекта, одну из которых представляет и предложенная Ф. Верноном модель. Достоинством иерархических систем является возможность справиться со все увеличивающимся количеством факторов и соподчинить их (1, 2, 6). Вершину модели Вернона представляет все тот же фактор g, ниже располагаются два главных групповых фактора: вербальнообразовательный (V:ed) и практико-технический (К:т), которые, в свою очередь, можно дальше разделить на мелкие групповые факторы — вербальный, числовой, пространственный, механико-информационный, мануальный. Наконец, на самом низшем уровне располага-ются специфические ситуационные факторы. Смысл этой модели состоит в том, что человек может проявлять себя интеллектуалом не во всех видах деятельности, а либо в вербально опосредствованных, либо в области «ручного мышления», т.е. иметь специализацию, и эти области (практика и образованность) вполне сопоставимы по значимости их вклада в культуру. В самом деле, каждый из нас встречал очень одаренных в своей практической, обычно невербальной, области людей (например, хирургов, художников), которые не могли объяснить секреты своего мастерства в словесной форме, однако владели им намного лучше, чем методисты и преподаватели соответствующей области знания.

Теории множественности интеллектов Факторные теории не исчерпывают всего многообразия теорий интеллекта. В последнее время наблюдается отход от рассмотрения интеллекта как чисто информационного, внеценностного процесса, и предпринимаются попытки выделить в нем характеристики, позволяющие, образно говоря, использовать его для радостей повседневной жизни и приближающие к пониманию «жизненной мудрости» (по выражению немецкого психолога П. Бальтеса) (1, 3, 6). Одна из концепций этой направленности (трехкомпонентная теория интеллекта) разработана американским исследователем Р. Стернбергом. Первой составляющей интеллекта является так называемый компонентный интеллект, связаны с особенностями обработки информации и включающий исполнительские компоненты, основанные на перцептивных и мнестических процессах, компоненты, способствующие приобретению знаний, и метакомпоненты, осуществляющие контроль над стратегией решения задач и мышлением в целом. Вторая составляющая, эмпирический интеллект, обеспечивает эффективность овладения новой ситуацией и включает в себя способность справляться с новой ситуацией и способность автоматизировать некоторые процессы. И, наконец, третья составляющая, ситуативный интеллект, отвечает за проявление интеллекта в социальной ситуации и состоит из практического интеллекта, проявляющегося в повседневных бытовых действиях, и социального интеллекта, отражающегося в общении с другими людьми. Интеллект как множественное явление понимался также и Г. Айзенком, который выделял и соподчинял три вида интеллекта в следующей последовательности: биологический, психометрический, социальный. X. Гарднер выделил 6 видов интеллекта, прибавив к традиционно выделяемым лингвистическому, логико-математическому и простран-ственному еще три вида — музыкальный, кинестетический и личностный (6). Еще один взгляд на природу мышления отражен в работах Д. Хорна, который выделял два типа интеллекта (3, 9). Текучий интеллект -- это те способности, благодаря которым человек обучается всему новому (т.е. память, индукция, восприятие новых связей и отношений и т.д.). Метафора «текучий» подчеркивает тот факт, что интеллект как бы вливается в различные виды интеллектуальной деятельности на протяжении взросления человека. После окончания юношеского возраста его развитие идет на спад. Текучий интеллект отражает биологические возможности нервной системы - ее работоспособность и интегративность. В отличие от текучего, кристаллизованный интеллект — это широкая область интеллекта, включающая умения формулировать суждения, анализировать проблемы и строить обобщения. Этот тип интеллекта развивается с опытом и образованием, опирается на осведомленность и прогрессирует на протяжении всей жизни человека. И, наконец, еще одна компонентная модель интеллектуальных способностей представлена в концепции мудрости, созданной известным исследователем геронтопсихологии П. Бальтесом (3, 9). Мудрость — это экспертная система знаний, ориентированная на практическую сторону жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по жизненно важным или неясным вопросам. Мудрость обладает пятью основными свойствами. Во-первых, она связана с решением важных, смысложизненных вопросов. Во-вторых, уровень используемых знаний очень высок. В-третьих, эти знания сбалансированы и могут использоваться в особых ситуациях. В-четвертых, мудрость сочетает в себе ум и добродетель и может использоваться как для блага отдельного человека, так и для человечества в целом. В-пятых, мудрость легко распознается другими людьми. К сожалению, мудрость не является нормативным психологическим образованием, и поэтому не многим удается ее достичь. Перечисленные в данном разделе подходы возвращают к пониманию места интеллектуальных способностей в структуре индивидуальности как способа реализации мировоззрения, т.е. пытаются связать между собой средства и цен-ности и поместить их в контекст реальной жизни человека как носителя интеллекта. Отметим, что в последнее время интерес к взаимодействию когнитивных и личностных качеств ощутимо возрастает, гуманизируя ранее отвлеченные исследования мышления и отвечая идее целостности инди-видуальности.

Источники вариативности интеллекта

В связи с тем что факторы - самая популярная характеристика интеллекта, широко обсуждается вопрос об их природе - - поскольку это выражение корреляций поведенческих (в том числе и интеллектуальных) характеристик, то они описательны, а не сущность. Как они возникают и являются ли результатом опыта или врожденными способностями? Для ответа на этот вопрос обращаются к опытам по формированию установок у приматов: после того как обезьяны научились различать треугольник и круг, другие формы они также стали различать намного быстрее. Поэтому можно сделать вывод, что факторы - результат обобщенного опыта, и пока будут различаться поведенческие проявления и формы опыта индивидов, у них будут появляться новые факторы интеллекта. Исследовалась также наследуемость интеллектуальных способностей, причем обнаружены весьма неоднозначные и противоречивые закономерности (8, 14). Так, было показано, что по мере взросления детей обнаруживается увеличение коэффициента корреляции показателей интеллектуальности детей и родителей. Причем эта закономерность усиливается с повышением экономического статуса семьи (т.е. в финансово благополучных семьях дети ближе к родителям по интеллекту, чем в семьях бедных). Последнее, однако, никак не относится к семьям с приемными детьми (что странно, так как экономическое благополучие -- фактор явно средовый). Но зато, если в семье живут вместе дети родные и приемные, то внутри группы последних тоже наблюдается интеллектуальное сближение, но только между собой, а не с приемными родителями или их биологическими детьми. Таким образом, в приемной (фостерной) семье формируются две группы похожих друг на друга по интеллекту детей -- группа родных и группа приемных; а влияние среды и наследственности приводит разными путями к схожим результатам. Наиболее значимыми среди внутрисемейных факторов изменчивости оказываются статус сиблинга, пол ребенка, интервалы между рождением ребенка и ближайших к нему сиблингов и т.д. Так, изучая многодетные семьи, разные авторы сталкивались с тем, что уровень интеллекта детей имеет тенденцию уменьшаться по мере возрастания количества его старших братьев и сестер, хотя эта тенденция также изменяется в зависимости от социально-экономического уровня семьи и особенностей культуры (8, 14). Если же родители имеют какие-то особенности, отклонения интеллекта в ту или другую сторону от средней величины, то у биологических детей эта особенность компенсируется посредством обратного сдвига в направлении средней величины (это правило носит название генетического регресса). Генетическая теория объясняет регресс тем, что чем больше отклонение, тем меньше вероятность сохранения отвечающей за этот уровень интеллекта генной комбинации.

В ряде современных исследований, проведенных благодаря изучению близнецов, было показано, что корреляции интеллекта детей с характеристиками семейной среды (образованием, структурой семьи, экономическим статусом) начинает увеличиваться с возраста двух лет. Близнецы растут в особой ситуации по сравнению с одиночно рожденными детьми, поэтому на всех полученных результатах может сказываться и это обстоятельство; важно, что младшие из близнецов часто испытывают менее благоприятное отношение к себе со стороны родителей, что также сказывается на их интеллекте. Что же касается психопатологии родителей (шизофрении, паранойи и психопатии у матерей), то это не оказывает влияния на сходство их интеллекта с интеллектом детей (14). Обобщая данные (если только это можно назвать обобщением), Д. Хорн предложил так называемую «модель путей на основании 28 эмпирически полученных коэффициентов корреляции было выделено 9 основных параметров, «путей», ведущих от факторов к интеллекту детей. Эти пути от генетических отклонений доминантности, от аддитивной составляющей генотипа, от общесемейной среды, от средовых особенностей, определяемых интеллектом родителей, от социально-экономического статуса семьи и т.д.. Итак, по мнению ряда исследователей, изучение психогенетики интеллекта приводит к выводам о более низкой, чем предполагалось ранее, наследуемости интеллектуальных признаков, и о высокой обусловленности вариативности показателей семейной средой. Все ранее перечисленные факторные модели интеллекта очень мало затрагивают наиболее насущную проблему дифференциальной когнитологии - - науки о генезисе креативности (творческих способностей, одаренности, гениальности человека), проблему одаренности. Одаренность понимают по-разному. Существует по крайней мере пять дефиниций, каждая из которых выделяет различные составляющие одаренности как комплексного феномена, яв-ляющегося объектом изучения психофизиологии, дифференциальной и социальной психологии. Одаренность можно понимать как 1) качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность деятельности, 2) общие способности (в отличие от специфических), обусловливающие широту возможностей человека, 3) умственный потенциал — интеллект, предполагающий широту обобщения, логичность (а не способности к искусствам), 4) совокупность задатков, природных данных, обеспечивающих начальный высокий уровень в какой-либо деятельности (наличие врожденных предпосылок), 5) талантливость (условия для успехов самого высокого уровня). Одаренность показывает, благодаря каким начальным, структурным условиям возможно достижения высокого результата (16, 17, 18). Однако этот результат может быть и не достигнут. В отличие от одаренности, гениальность, как мы увидим ниже, подчеркивает не потенциальные и структурные, а актуальные и процессуальные характеристики творческого процесса. Термин «гениальность» употребляется как для обозначения способности человека к творчеству, так и для оценки результатов его деятельности, предполагая врожденную предрасположенность к продуктивной деятельности в той или иной области и достижение выдающегося результата. Гений, в отличие от таланта, представляет собой не просто высшую степень одаренности, а связан с созданием качественно новых творений. Четко разграничивает гении и таланты формула: «Гений делает то, что должен, талант -то, что может» (19). По Бюффону, гениальность заключается в необычайной мере выдержки. Уордсворт определил гениальность как акт обогащения интеллектуального мира каким-то новым элементом. Гете утверждал, что исходной и завершающей особенностью гения является любовь к истине и стремление к ней. Согласно Шопенгауэру, сутью гения является способность видеть общее в частном и беспрестанно влекущее вперед изучение фактов, чувство подлинно важного. По Карлейлю, гениальность — это прежде всего необычайная способность преодолевать трудности. По Рамон-и-Кахалю -это способность в период созревания идеи к полному игно-рированию всего, не относящегося к поднятой проблеме, и доходящая до транса способность концентрации. По В. Оствальду - - это самостоятельность мышления, способность наблюдать факты и извлекать из них правильные выводы. По Люкка: «Если оценивать продуктивность объективно, а именно как превращение налично существующего в ценность, как превращение временного в вечное, то гениальность идентична наивысшей продуктивности, а гений -продуктивен непрерывно, потому что именно творчество является его сущностью, именно превращение слова в дело» (по 19). Следовательно, решающую роль в повышенной творческой отдаче играет вовсе не сверхнормальное дарование, а повышенное стремление к реализации, очень сильная установка, ведущая к непрерывным поискам самого себя. Гении нередко долго не находят ту область, в которой они наиболее одарены (19). Согласно определению оксфордского словаря, гений - это природная интеллектуальная сила необычайно высокого типа, исключительная способность к творчеству, требующему воображения, оригинального мышления, изобретения или открытия (по 19). Таким образом, главным в феномене гениальности оказывается повышенный тонус, способность концентрации, мощность жизненных сил (а изначальные способности приобретают не первостепенное зна-чение). Поэтому не удивительно, что в поиске генетических предпосылок гениальности открываются особенности обмена веществ, гормонального баланса, приводящие к повышенной продуктивности.

К настоящему времени прослеживается четыре основных подхода, пытающихся объяснить феномен гениальности (2). 1. Патологические теории связывают гениальность с безумием, слабоумием, «расовой дегенерацией», упадком физиологических функций гениев. Традиция эта ведет начало от Аристотеля и Платона, отмечавших особенности бреда великих людей. В дальнейшем было показано, что уровень их психического здоровья действительно часто бывает далеким от нормы. По мнению В. Ланж-Эйхбаума, изучившего 800 биографий известных людей, патологическое состояние повышает эмоциональную сензитивность, ослабляет самоконтроль, приводя людей в состояние подавленности, что, в свою очередь, ставит их перед необходимостью гиперкомпенсации; все это вместе приводит к повышению креативности. 2. Психоаналитические теории заостряют внимание на мотивационных компонентах творчества, рассматривая его в качестве одной из психологических защит (сублимации). Согласно этому подходу, творчество является компенсатор-ным ответом на психологические или физиологические проблемы (Бетховен, Демосфен). 3. Теории качественного превосходства рассматривают гениального человека как изначально отличающегося от других, обладающего «креативным интеллектом» - способностью порождать не только субъективно, но и объек-тивно новое. 4. Теории количественного превосходства рассматривают гениальность как достижение верхнего предела способностей, которые изначально присущи многим, но обычно не получают мотивационного или образовательного подкрепления. Эмпирических доказательств верности какой-либо одной из перечисленных теорий пока не получено, и гениальность рассматривают как полидетерминированное явление.

Предпосылки гениальности в работах В.П. Эфроимсона

Исследованию гениальности, понимаемой как повышенная умственная активность, посвящены работы выдающегося российского генетика В.П. Эфроимсона, использующего метод патографии (изучения болезней) великих людей прошлого (19). Понимая гениальность как результат взаимодействия социальных и биологических факторов, к средовым он относил следующие условия: 1) Становление в детско-подростково-юношеском периоде твердых ценностных установок (нечто подобное импринтингу). 2) Выбор деятельности в соответствии с индивидуальными дарованиями, которые имеются у каждого человека. 3) Оптимальные условия для развития этих дарований, иногда активно созданные даже вопреки социуму. 4) Наличие благоприятных социальных условий (социального заказа, «спроса») для самореализации. Значение исключительной одаренности повышают социальные и информационные кризисы, стимулирующие поиск новых ресурсов. Однако решающее значение в развитии и проявлении гениальности В.П. Эфроимсон оставляет за наследственностью, устанавливая тесную связь между сверходаренностью и особенностями физиологии человека, приводящими к экзотическим заболеваниям (столь же редким, впрочем, как и сама гениальность). Им выделено пять наиболее устойчивых комплексов «синдром» - гениальность. 1. Один из многих возможных механизмов возникновения и передачи потомству повышенного интеллекта - повышенный уровень мочевой кислоты (подагра и гиперури-кемия). Подагрическая стимуляция мозга может повышать его деятельность до уровня талантливости или гениальности. Междисциплинарное исследование, посвященное роли подагриков в мировой культуре, показало, что весьма значительное количество крупнейших деятелей истории и культуры действительно страдали подагрой: в частности, Александр Македонский, Петр Первый, Шарль де Голль. 2. Синдром Марфана, особая форма диспропорционального гигантизма, - результат системного дефекта соединительной ткани; наследуется доминантно, т.е. по вертикальной линии, но с очень варьирующими проявлениями. При полном проявлении наблюдаются: высокий рост при относительно коротком туловище, огромные конечности, арах-нодактилия (длинные паукообразные пальцы), вывих хрусталика. Крайняя худоба и деформированная грудная клетка могут сопровождаться пороком сердца и аневризмой аорты. Но при этом тяжелом, редком заболевании (1 : 50 000), существенно сокращающем продолжительность жизни, имеет место повышенный выброс адреналина, который поддерживает высокий физический и психический тонус: сюда могут быть отнесены Авраам Линкольн, Г.-Х. Андерсен, Корней Чуковский. 3. Тестикулярная феминизация (синдром Морриса) — наследственная нечувствительность периферических тканей к маскулинизирующему действию мужского гормона семенников, в результате чего развитие организма, обладающего мужским набором хромосом (46/XY) и семенниками, парадоксально идет по женскому направлению. Развивается псевдогермафродит - - высокая, стройная, статная, физически сильная женщина без матки, с малым влагалищем, семенниками, конечно, не менструирующая и не рожающая, но в остальном способная к сексуальной жизни и сохраняющая нормальное влечение к мужчинам. В силу бесплодия псевдогермафродитов, носителей мутации, эта аномалия очень редка среди населения (порядка 1 : 65 000 среди женщин). Псевдогермафродитизм должен был бы порождать тягчайшие психические травмы, но эмоциональная устойчивость этих больных, их жизнелюбие, многообразная активность, энергия, физическая и умственная, просто поразительны. Например, по физической силе, быстроте, ловкости они настолько превосходят физиологически нормальных девушек и женщин, что девушки и жен-щины с синдромом Морриса (легко определяемые по отсутствию полового хроматина в мазках слизистой рта) подлежат исключению из женских спортивных состязаний. Среди наиболее известных женщин, страдающих этой редкой аномалией, скорее всего, — Жанна д'Арк, Елизавета Тюдор, Аврора Дюдеван (Жорж Санд), Елена Блаватская. 4. Гипоманиакально-депрессивный психоз как стимулятор умственной деятельности. У большинства рассматриваемых В.П. Эфроимсоном лиц имели место четкие клинические проявления психического расстройства в фазах деп-рессии, отказ от пищи, мутизм, многонедельное молчание, уничтожение готовых произведений, самоубийство, а настоящие мании с бессмысленной гиперактивностью почти отсутствовали. Рассматривая психопатологическую стимуляцию умственной деятельности, необходимо относить сюда лишь те случаи, когда больные на высоте вспышки в направлении маниакальности проявляют не бессмысленную суетливость, а, наоборот, повышенную работоспособность, с резким, многосезонным, а чаще и многолетним периодом уныния и бездеятельности между творческими подъемами. Необходимо подчеркнуть ошибочность стремления видеть в психозе и психопатии стимул творчества в тех случаях, когда в действительности болезнь творчеству препятствовала. Примерами гениальных циклоидов могут быть Байрон, Роберт Берне, сюда же относят и А.С. Пушкина. 5. Гигантолобие и высоколобие. Создавший человечество естественный отбор направлялся на увеличение головы и особенно лобных долей, что позволяет предполагать наличие некоторой корреляции между размером высоты лба с интеллектом. Согласно некоторым данным, в большинстве тканей транскрибируется только 3—6% уникальной ДНК, тогда как в тканях мозга мыши транскрибируется 10—13% этой ДНК, а в мозге человека — 20%. Иными словами, в мозге, как в никакой другой ткани, максимально мобилизуется и используется генотип человека. При том что часть мозга человека, которая управляет физиологической функцией центральной и периферической нервных систем, со-ставляет около трети или четверти его объема, тогда как 2/3—3/4 (что, конечно, очень неточно) выполняет функцию мышления. Именно благодаря этим данным вопрос о значении объема мозга теряет свою примитивность. Согласно древнему канону, высота головы равна одной седьмой длины тела, высота лба составляет треть высоты лица. Антропологическая и психометрическая положительная корреляция между размерами лба и уровнем мышления подтверждена при изучении серий портретов истинно крупных деятелей в любой области. При спорности классификации почти для любой выдающейся личности общая картина оказывается достаточно четкой: средняя характеристика приходится где-то посередине между графами «высоколобые» и «очень высоколобые», тогда как гигантолобые примерно так же часты, как среднелобые. Если подагра, гиперурикемия, гипоманиакальность, синдром Марфана раскрывали механизм гениальности около 25—70% гениев, то огромнолобые и просто высоколобые повышают раскрываемость до 100% и выше, так как многие люди обладали двумя факторами (при этом гигантолобие не исключает пустоголовие, отмечает В.П. Эфроимсон). К высоколобым гениям относили династию Толстых, П.А. Чаадаева.

Итак, гениальность в значительной мере обусловлена генетическими механизмами, проявляется в сверхконцентрации на значимой деятельности и нередко сопровождается нарушениями физического и психического здоровья. Для диагностики креативности - наиболее близкого гениальности явления - создано намного меньше методик, чем для изучения репродуктивного мышления. Общий принцип составления тестов креативности заключается в том, что одна задача может обрести много решений; таким образом, единственно правильного результата не существует, т.е. исследуется не конвергентное (сходящееся к одному решению), а расходящееся мышление. Количество (беглость) и оригинальность этих решений служат показателями творческих способностей (2). Наиболее известными являются Калифорнийский тест креативности, не адаптированный к нашей культуре, и тест Торранса, которым можно пользоваться и в нашей стране. Ориентированные на диагностику вербальной и образной креативности, тесты включают как графические задания (дорисовать кружок до осмысленного образа), так и вербальные (например, придумать как можно больше заголовков к истории о том, что в универмаг привезли перчатки, и все на левую руку). Проблема теории гениальности и психодиагностики креативности, однако, не может быть к настоящему времени признана решенной.