- •2.1 Данные о преподавателях:

- •2.2 Данные о дисциплине:

- •2.6 Информация по оценке знаний студента:

- •2.7. Политика и процедура курса

- •Тематический план курса

- •2.9 Курсовая работа не предусмотрено рабочим учебным планом.

- •2.10 Самостоятельная работа студентов

- •2.11 Список литературы

- •2. Фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения данной дисциплины.

- •Существующие способы рекультивации земель и основные задачи их восстановления.

- •Технология разработки плодородного слоя почвы.

- •Технологические схемы горнотехнической рекультивации и область их применения.

- •Основные факторы, влияющие на выбор машин и механизмов для рекультивационных работ.

- •Показатели работы оборудования при отвально-рекультивационных работах.

- •Анализ процессов рекультивации, технология работы машин и механизмов для рекультивационных работ.

- •Особенности экономической оценки вариантов рекультивации.

- •Метод выбора земельных площадей для размещения отвалов.

- •Порядок финансирования работ по рекультивации земель.

- •4. Методические указания по изучению дисциплины

- •7. Методические указания по прохождению учебной, производственной и преддипломных практик, формы отчетной документации (не требует).

- •8. Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (письменные контрольные задания, тестовые задания; перечень вопросов для самоподготовки, экзаменационные билеты и др.).

- •Банк тестовых вопросов

- •9. Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий (в зависимости от содержания дисциплины)

- •10. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий.

Особенности экономической оценки вариантов рекультивации.

Метод выбора земельных площадей для размещения отвалов.

Порядок финансирования работ по рекультивации земель.

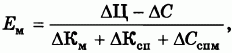

При определении экономической эффективности освоения земель необходимо не только реально оценить все затраты, но и выявить всю совокупность преимуществ, вытекающих из коренного качественного преобразования земельного фонда. Поскольку главная цель сельскохозяйственного освоения заключается в увеличении валового производства продукции при сокращении материальных и трудовых затрат, то в качестве результативного показателя эффективности следует принять отношение прироста годового объема чистой продукции к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост, то есть:

где

![]() —

коэффициент экономической эффективности

капитальных вложений;

—

коэффициент экономической эффективности

капитальных вложений;

— прирост годового объема дополнительной продукции;

— дополнительные текущие затраты на производство дополнительной продукции;

— дополнительные капиталовложения в мелиорацию;

— дополнительные капиталовложения в расширение сельскохозяйственного производства на землях нового освоения;

![]() —

дополнительные

оборотные средства на расширение

сельскохозяйственного производства.

—

дополнительные

оборотные средства на расширение

сельскохозяйственного производства.

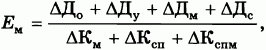

При расчете эффективности одинаково важно учесть все дополнительные затраты, связанные с сельскохозяйственным освоением, и определить весь дополнительный чистый доход. Последний образуется не только за счет расширения посевных площадей, но также вследствие повышения плодородия почв и улучшения культуры земледелия на прилегающих землях (в том числе и немелиорированных), снижения общих затрат на механизацию производственных процессов, совершенствования структуры посевов, внедрения более доходных сельскохозяйственных культур, сокращения сроков проведения полевых работ в результате комплексной механизации и повышения производительности труда. То есть коэффициент эффективности освоения и улучшения земель в самом общем виде может быть определен по формуле:

где

![]() —

дополнительный чистый доход с вновь

осваиваемых земель, полученный вследствие

расширения площади посева;

—

дополнительный чистый доход с вновь

осваиваемых земель, полученный вследствие

расширения площади посева;

— дополнительный чистый доход, полученный вследствие повышения урожайности на прилегающих землях;

— дополнительный чистый доход, полученный вследствие снижения затрат на механизированную обработку;

— дополнительный доход вследствие сокращения сроков проведения полевых работ.

Составляющие чистого дохода, получаемого как с вновь осваиваемых, так и с существующих сельскохозяйственных угодий, зависят от многих факторов. Важнейшее значение при этом имеет соотношение размещаемых сельскохозяйственных культур, так как оно во многом определяет рентабельность производства. Поэтому дополнительный чистый доход с вновь осваиваемых земель определяется их площадью и составом сельскохозяйственных культур.

Он может быть рассчитан по формуле:

![]()

где

![]() —

площадь вновь осваиваемых земель, га;

—

площадь вновь осваиваемых земель, га;

— удельный вес сельскохозяйственных культур в структуре посевов;

— планируемая урожайность, т/га;

— реализационная цена 1 т сельскохозяйственной продукции, руб.;

— себестоимость 1 т сельскохозяйственной продукции, руб.

Очевидно, что освоение новых земель оказывает заметное воздействие на использование существующих сельскохозяйственных угодий. Чаще всего это связано с укрупнением и улучшением конфигурации старопахотных участков, изменением состава угодий и соотношения размещаемых культур, совершенствованием агротехники, благоприятными изменениями водно-воздушного режима на прилегающих землях. В итоге образуется дополнительная продукция и чистый доход, обусловленные повышением урожайности и улучшением состава сельскохозяйственных культур на значительной площади, прилегающей к объектам мелиорации. В общем виде объемы дополнительной продукции и ее стоимость могут быть рассчитаны по формуле:

![]()

где

![]() —

дополнительный доход, полученный за

счет повышения урожайности на прилегающих

землях;

—

дополнительный доход, полученный за

счет повышения урожайности на прилегающих

землях;

— прибавка урожайности сельскохозяйственных культур, т/га;

— площади посева сельскохозяйственных культур, га;

— реализационная цена 1 т сельскохозяйственной продукции, руб.;

— себестоимость 1 т сельскохозяйственной продукции, руб.

Прибавка урожая в практике передовых хозяйств составляет 10-30%. Ее получают благодаря повышению уровня механизации и улучшению обработки почв в результате укрупнения участков. Поэтому повышение урожайности наиболее заметно при возделывании зерновых, овощных, картофеля и других культур, требующих повышенных затрат труда и высокого уровня агротехники. Здесь положительно сказывается не только улучшение условий роста растений, но и сокращение потерь при уборке урожая. Укрупнение земельных массивов и улучшение их конфигурации способствует увеличению длины рабочего гона, а следовательно, сокращению непроизводительных потерь рабочего времени, повышению производительности труда и сокращению сроков проведения полевых работ. Эти факторы оказывают существенное воздействие на результаты сельскохозяйственного производства и в значительной степени предопределяют эффективность сельскохозяйственного освоения.

Потери производительности тракторных агрегатов измеряются отношением длины холостого хода к рабочему, или же отношением непроизводительно затраченного времени к рабочему. Оба показателя имеют важное практическое значение, так как отражают различные стороны процесса производства. Относительные потери обратно пропорциональны длине рабочего гона и зависят от состава агрегата (мощности трактора). Их можно выразить уравнением (по В. Я. Заплетину):

![]()

где X — потери производительности, % длины холостого хода;

a, b — коэффициенты, зависящие от мощности трактора и состава агрегатов;

L — средневзвешенная длина гона, сотни метров.

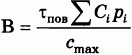

Относительные потери рабочего времени характеризуются коэффициентом поворотов , то есть отношением времени, затрачиваемого на холостые повороты и заезды тракторных агрегатов, к основному времени на производство работ:

Коэффициент поворотов зависит также от длины рабочего гона и состава агрегата, однако последний фактор определяет не холостой пробег, а скорость движения и продолжительность одного поворота.

Поэтому:

![]()

где

![]() — продолжительность одного поворота;

— продолжительность одного поворота;

— рабочая скорость движения агрегата;

— длина гона в направлении обработки.

И тем и другим методом можно рассчитать снижение производительности труда при работе на мелких участках. Вместе с тем относительные потери еще не позволяют судить о фактических убытках хозяйства. Реальное удорожание, как было показано выше, определяется не только условиями обработки участков, но и уровнем механизации, который зависит от соотношения выращиваемых сельскохозяйственных культур. Состав культур обуславливает удельные объемы работ, сроки их проведения, а также способ обработки — вдоль или поперек полей. Поэтому при определении реальных потерь следует учитывать чередование сельскохозяйственных культур в севообороте (за ротацию или в среднем за год). В общем виде они могут быть рассчитаны по формуле:

![]()

где

![]() — реальные потери, руб.;

— реальные потери, руб.;

— относительные потери, % длины хода агрегата;

— объемы механизированных работ по отдельным культурам, га условной пахоты;

— площади посева сельскохозяйственных культур;

— нормативная стоимость обработки 1 га условной пахоты, руб.

Объемы механизированных работ в среднем на 1 га посевов принимаются по технологическим картам, а нормативные стоимости обработки могут быть определены как отношение нормативных затрат к планируемым объемам работ.

Суммарные годовые потери при механизированной обработке полей могут быть рассчитаны также исходя из непроизводительных затрат рабочего времени. В этом случае по каждой из возделываемых культур они выражаются зависимостью:

![]()

где n — стоимость нормосмены, руб.;

с — затраты времени на обработку 1 га посева, нормосмен;

р — площади посева сельскохозяйственных культур, га;

t — коэффициент поворотов.

Преимущество этого способа состоит в том, что он позволяет непосредственно определить дополнительные потери нормосмен на механизированную обработку полей. Если же исходить из строгой ограниченности количества работающих агрегатов, то увеличение нормосмен неизбежно приводит к увеличению сроков проведения как отдельных видов, так и полевых работ в целом. Относительное увеличение сроков прямо пропорционально суммарным потерям рабочего времени и обратно пропорционально количеству работающих на полях агрегатов, то есть:

где В — относительное увеличение сроков проведения полевых работ, дней;

— коэффициент поворотов;

— затраты на 1 га посева сельскохозяйственных культур в год, нормосмен;

— площади посева сельскохозяйственных культур, га;

— наибольшая выработка в день, нормосмен.

Таким образом может быть рассчитано удлинение сроков отдельных сельскохозяйственных работ — пахоты, сева, уборки и т. д. Не вызывает сомнения, что непроизводительные затраты рабочего времени в полевой период ведут к ощутимым потерям продуктивности, а иногда и к гибели части урожая.

Список литературы:

3(107-109стр)

6(45-80стр)

12(40-445стр)