- •Оглавление

- •Предисловие

- •Раздел I фонетика

- •Тема 1 Фонетика. Предмет и задачи фонетики. Фонетическая транскрипция как один из путей изучения звуковой стороны языка

- •Практические задания

- •Литература

- •Тема 2 Звуки речи как природная материя языка. Акустическая и артикуляционная характеристика звуков

- •Практические задания

- •Образец рассуждения при решении пропорции

- •Литература

- •Тема 3 Взаимодействие звуков в речевом потоке

- •Практические задания

- •Литература

- •Тема 4 Слово как предмет лексикологии. Лексическое значение слова. Полисемия

- •Практические задания

- •Литература

- •Тема 5 Грамматический строй языка и его единицы. Структура слова

- •Практические задания

- •Литература

- •Тема 6 Грамматическое значение. Способы и средства выражения грамматических значений

- •Практические задания

- •Литература

- •Тема 7 Языки мира и их классификация. Типологическая (морфологическая) классификация языков

- •Литература

- •Тема 8 Генеалогическая классификация языков мира

- •Басня, составленная а. Шлейхером на индоевропейском праязыке

- •Практические задания

- •Литература

- •Раздел II материалы для самостоятельной работы Лексика и фразеология как самостоятельные уровни языка. Лексикография (коллоквиум)

- •Литература

- •Происхождение письма. Этапы развития письма. Алфавит и графика (учебная конференция) Сообщения

- •Задание для всех студентов

- •Литература

- •Материалы для самостоятельных тренировочных упражнений Затранскрибируйте следующие тексты

- •Материалы для выборочной самопроверки

- •Раздел III справочные материалы Справочные материалы по фонетической транскрипции

- •Изменения звуков в различных фонетических позициях

- •Позиционные изменения гласных звуков

- •Устройство речевого аппарата

- •Образец фонетического разбора

- •Комбинаторные изменения звуков речи

- •Фузия и агглютинация как виды аффиксации

- •Отличия:

- •Типы грамматических значений

- •Принципы классификации языков

- •Языки народов России

- •Терминологический минимум

- •1. Языкознание как наука. Происхождение языка и закономерности его развития

- •2. Языки мира и их классификация

- •3. Письмо и этапы его развития

- •4. Языковая структура

- •Основная учебная и научная литература

- •Справочные издания

- •Раздел IV

- •Материалы к различным видам контроля

- •Контрольная работа по фонетике

- •Задания

- •Контрольные вопросы к экзамену по курсу «Введение в языкознание»

- •Из «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов дневного отделения Липецкого государственного педагогического университета»

Раздел III справочные материалы Справочные материалы по фонетической транскрипции

Транскрипция – это специальный вид буквенного письма, она используется для точной передачи звуков того или иного языка, диалекта или индивидуальной речи.

В специальных лингвистических трудах обычно применяется транскрипция Международной фонетической ассоциации (МФА), основанная на латинской графической системе и приспособленная к фонологической системе русского языка.

В русской научно-лингвистической транскрипции используется и русская фонетическая азбука (РФА), состоящая в основном из русских букв и некоторых дополнительных знаков.

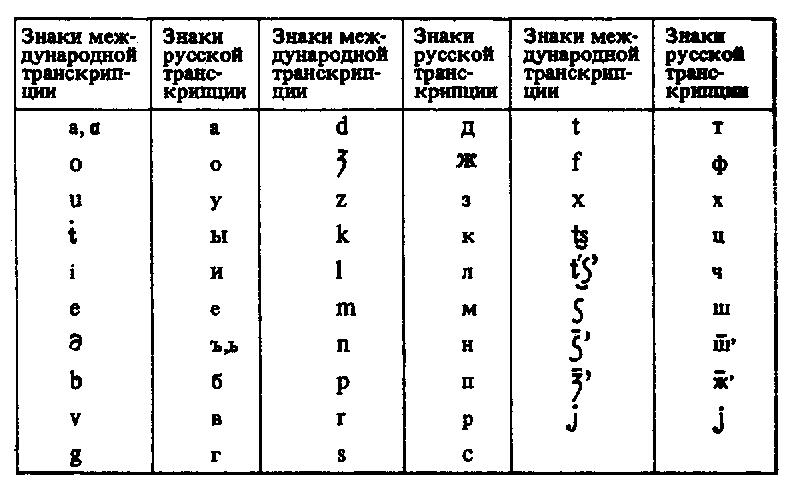

Соотношение знаков международной и русской транскрипции выглядит следующим образом:

РФА как инструмент транскрипции формировалась на протяжении почти трех столетий и является плодом творчества многих выдающихся русских лингвистов.

Каждый знак в фонетической транскрипции имеет только одно значение. Ср.: [хършó], [мълдói], [мълкó] и т.д.

Д ополнительные

особенности

звуков отмечаются

специальными

значками. Мягкость согласных передается

знаком ’

(апострофом) с правой стороны буквы:

[н’óс],

[л’ýк],

[с’э́л’и],

долгота согласного обозначается

удвоением букв или чертой над буквой:

[ддáт’],

[дрóж’и].

Ударение отмечается знаком

́

над буквой: [трвá],

[вдá],

пауза передается чертой /, длительная

пауза –

двойной чертой //.

ополнительные

особенности

звуков отмечаются

специальными

значками. Мягкость согласных передается

знаком ’

(апострофом) с правой стороны буквы:

[н’óс],

[л’ýк],

[с’э́л’и],

долгота согласного обозначается

удвоением букв или чертой над буквой:

[ддáт’],

[дрóж’и].

Ударение отмечается знаком

́

над буквой: [трвá],

[вдá],

пауза передается чертой /, длительная

пауза –

двойной чертой //.

Для передачи русской речи в литературном произношении используются следующие знаки:

а) для гласных звуков: а, о, у, э, и, ы, , иэ, ыэ, ъ, ь;

б) для согласных звуков: б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш. з, с, п, м, н, р, х, ц, ч’, ш’, ж’ j (i).

Знаки ъ (ер), ь (ерь) используются для обозначения редуцированных звуков.

Знак j (йот) или вариант йота (i) используется для обозначения щелевого среднеязычного звонкого согласного. Знак передает редуцированный звук [а] в первой позиции после твердых согласных: [вдá], длá].

В фонетической транскрипции заглавные буквы не применяются: все слова пишутся одинаково со строчных (маленьких) букв.

Изменения звуков в различных фонетических позициях

1. Гласные звуки под ударением не изменяются: [дáм], [шы́́л], [лýк], [н’óс].

2. Гласные звуки [а], [о] в первой позиции после твердых согласных произносятся как ослабленный (редуцированный) звук [а], который передается знаком : [вдá], [смá]. (Первой позицией принято называть первый предударный слог, остальные безударные слоги называют второй позицией).

Однако в некоторых словах языка литературная норма требует произносить в первой позиции [ыэ] вместо [].

Запомните такие слова:

− после

[ж]: глагол жалеть

[жыэл’э́т’]

и его производные сожалеть

[съжыэл’э́т’],

к

сожалению [к

съжыэл’э́н’иiу];

заимствованные из французского языка

слова жакет

[жыэк’э́т]

и жасмин

[жыэс’м’и́н];

после

[ж]: глагол жалеть

[жыэл’э́т’]

и его производные сожалеть

[съжыэл’э́т’],

к

сожалению [к

съжыэл’э́н’иiу];

заимствованные из французского языка

слова жакет

[жыэк’э́т]

и жасмин

[жыэс’м’и́н];

− после [ш]: в формах косвенных падежей множественного числа существительного лошадь, например: лошадей [лъшыэд’э́i], лошадям [лъшыэд’áм], а также в его производных лошадёнка [лъшыэд’óнкъ], лошадиный [лъшыэд’и́ныi];

− после [ц]: в формах косвенных падежей числительных двадцать и тридцать, например: двадцати [двъцыэт’и́], тридцати [тр’ицыэт’и́], двадцатью [двъцыэт’iу́], тридцатью [тр’ицыэт’iу́] Данное произношение объясняется тем, что [ж] и [ш] до XIV, а [ц] до XVI века были мягкими. При развитии в московском говоре иканья фонема <а> в первой позиции после этих согласных естественно изменилась в [иэ]: жара [ж’иэрá], шары [ш’иэры́́], царя [ц’иэр’á]. После же отвердения указанных согласных [иэ] закономерно изменилось в [ыэ]. До революции коренные москвичи в первой позиции после [ж] и [ш] вместо [] произносили [ыэ]: ржаной [ржыэнói], шалун [шыэлýн] и пр. Ныне такое произношение утрачено, его нужно соблюдать только в отмеченных выше словах.

3. Гласные звуки [а] и [э] в первой позиции после мягких согласных произносится как средний звук между [и] и [э], который передается знаком иэ: [в’иэснá], [р’иэды́], а после шипящих и [ц] – знаком ыэ: [жыэл’э́зъ], [цыэлá].

4. Во второй позиции звуки [а] и [о] после твердых согласных произносится как редуцированный звук среднего ряда и среднего подъема, который обозначается знаком ъ (ер): [гóрът], [гълвá]. Исключение составляет начало слова: [грóт].

5. Во второй позиции звуки [а] и [э] после мягких согласных произносятся как редуцированный звук переднего ряда, который обозначается знаком ь (ерь): [вы́н’ьс], [р’ьдвói]. На конце слова после мягких согласных звук [а] передается знаком ъ (ер), а звук [э] – знаком ь (ерь).

Итак, знак ъ (ер) служит для обозначения редуцированного, очень короткого, среднего между [а] и [ы], а-образного гласного непереднего ряда. В предударной позиции этот редуцированный может находиться только после твердых согласных, например, города [гърдá], холодец [хълд’э́ц], парадоксальный [пъръдксáл’ныi]. В заударных слогах положение гораздо сложнее: он возможен и после твердых, и после мягких согласных: лампа [ла́мпъ], воля [вóл’ъ], вторая [фтрáiъ]. Это наиболее частотный гласный звук русской речи, особенно характерный для заударного вокализма русского языка. Проф. К.В. Горшкова, отмечая сложность фонетики конца слова, писала: «...в разных слогах, закрытых и открытых, в одних окончаниях произносится редуцированный среднего ряда [ъ], в других окончаниях – редуцированный переднего ряда [ь]» (Современный русский язык / Под ред. Е.М. Галкиной-Федорук. – М., 1962, ч.1, с.194).

Между тем в качестве справочного материала можно перечислить случаи, когда в конце слова произносится именно редуцированный гласный [ъ], а не [ь], как ожидалось бы.

А. В окончаниях имен существительных:

1) И. п. ед. ч. ж. и ср. рода на -я, е: капля [кáпл’ъ], буря [бу́р’ъ], дядя [д’áд’ъ];

2) И. п. ед. ч. ср. р. на -мя: пламя [плáм’ъ], время [вр’э́м’ъ];

3) И. п. мн. ч. на -ья: сучья [сýч’iъ], клочья [клóч’iъ], перья [п’э́р’iъ];

4) Р. п. ед. ч. м. и ср. р. на -я: окуня [óкун’ъ], плача [плáч’ъ], горя [гóр’ъ];

5) Д. п. мн. ч. на -ям: каплям [кáпл’ъм], сучьям [сýч’iъм];

6) П. п. мн. ч. на -ях: каплях [кáпл’ъх], сучьях [сýч’iъх].

Б. В окончаниях имен прилагательных женского рода после <j>: добрая [дóбръiъ], но доброе [дóбръiь], злая [злáiъ], белая [б’э́лъiъ], птичья [пт’и́ч’iъ], лисья [л’и́с’iъ].

В. В глаголах:

1) В окончаниях 3-го л. мн. ч. II спр. на -ят: строят [стрóiът], кормят [кóрм’ът], пилят [п’и́л’ът], ездят [jэ́з’д’ът], гонят [гóн’ът];

2) В постфиксе возвратных глаголов прош. вр. м. р.: мылся [мы́лс’ъ], ругался [ругáлс’ъ], сердился [с’иэрд’и́лс’ъ], уложился [улжы́лс’ъ], кусался [кусáлс’ъ], очнулся [ч’ну́лс’ъ], плакался [плáкълс’ъ];

3) В деепричастиях на -я: зная [знáiъ], играя [игрáiъ];

4) В кратких страдательных причастиях на -ят: понят [пóн’ът].

Как видим, в конце слова после фонемы <j> и ее слабого аллофона [i] всегда произносится гласный звук [ъ].

Ясно поэтому, что распространенный методический совет во всех случаях обозначать редуцированный вариант гласных неверхнего подъема после твердых согласных через ъ, а после мягких через ь ведет к недопустимому искажению реальной картины заударного вокализма русского языка и должен быть отвергнут как ненаучный.

Другой знак ь (ерь) служит для обозначения очень короткого, среднего между [и] и [э], наклонного к [и], и-образного редуцированного гласного переднего ряда. В предударной позиции этот звук слышен только после мягких согласных: часовой [ч’ьсвói], ледокол [л’ьдкóл], переподготовка [п’ьр’ьпъдгтóфкъ]; в заударной позиции – после мягких и реже после твердых согласных.

Таким образом, буквы ъ и ь в научной фонетической транскрипции – это не разделительные знаки обычного орфографического письма, утратившие свое звуковое значение; ъ – это не твердый знак (сесть – съесть), ь – не мягкий знак и не средство обозначения мягкости согласных (кон – конь). Они обозначают в транскрипции реальные гласные звуки, как это было в древнерусской и имеет место в современной болгарской письменности.

6. Звуки [и], [ы], [у], в безударных слогах качественно не изменяются: [п’и́л’и], [была́], [дух’и́].

7. Если буквы я, ю, е, ё стоят в начале слова, в середине слова после гласного или после твердого и мягкого знака, то они обозначают два звука; если же они стоят после согласного, то обозначают один звук и указывают на мягкость предшествующего согласного. Ср.: [jáмъ] [jýртъ], [jóлкъ], [мjá], [с’jэ́ст], но [м’áл], [л’ýк], [п’э́л], [н’óс]. Причем звук [j] произносится только перед ударным гласным, перед безударным гласным произносится его вариант [i]. Ср.: [jýртъ], но [iула́].

8 .

Буква

щ

в

фонетической транскрипции обозначается

знаком ш’:

[ш’у́къ],

[ш’э́л’].

.

Буква

щ

в

фонетической транскрипции обозначается

знаком ш’:

[ш’у́къ],

[ш’э́л’].