- •Оглавление

- •Глава 1 16

- •Глава 2 химическая связь 33

- •Глава 3 54

- •Глава 4 82

- •Глава 5 110

- •Глава 6 141

- •Глава 7 173

- •Глава 8 196

- •Глава 9 234

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства 272

- •Глава 11 297

- •Глава 12 316

- •Глава 13 377

- •Глава 14 400

- •Глава 15 основные понятия органической химии 419

- •Глава 16 445

- •Глава 17 474

- •Глава 18 499

- •Глава 19 518

- •Глава 20 562

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки 578

- •Глава 22 620

- •Глава 23 651

- •Глава 24 692

- •Глава 25 709

- •Глава 26 740

- •Глава 27 771

- •От автора

- •Глава 1 строение атома, периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.1. Строение атома

- •1.1.1. Квантовые числа

- •1.1.2. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами

- •1.2. Периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.3. Основные характеристики атомов элементов

- •1.3.1. Радиус атома

- •1.3.2. Энергия ионизации

- •1.3.3. Энергия сродства к электрону

- •1.3.4. Относительная электроотрицательность

- •Глава 2 химическая связь

- •2.1. Ковалентная связь

- •2.1.1. И молекулярные орбитали

- •2.1.2. Механизмы возникновения ковалентной связи

- •2.1.3. Особенности ковалентной связи

- •2.2. Ионная связь

- •2.3. Металлическая связь

- •Глава 3 межмолекулярные взаимодействия и агрегатное состояние вещества

- •3.1. Межмолекулярные взаимодействия

- •3.2. Агрегатное состояние вещества

- •3.2.1. Твердое состояние

- •3.2.2. Жидкое состояние

- •3.2.3. Жидкокристаллическое состояние

- •3.2.4. Паро- и газообразное состояния

- •Глава 4 основы химической термодинамики и биоэнергетики

- •4.1. Основные понятия термодинамики

- •4.2. Первый закон термодинамики

- •4.3. Понятие о самопроизвольных процессах.

- •4.4. Второй закон термодинамики. Энергия гиббса

- •4.5. Принцип энергетического сопряжения биохимических реакций

- •Г лава 5 основы кинетики биохимических реакций и химического равновесия

- •5.1. Основные понятия и терминология раздела

- •5.2. Факторы, влияющие на скорость гомогенных реакций

- •5.2.1. Влияние природы реагирующих веществ

- •5.2.2. Влияние концентрации реагентов.

- •5.2.3. Влияние температуры. Энергия активации

- •5.2.4. Влияние катализатора

- •5.3. Особенности кинетики гетерогенных реакций

- •5.4. Особенности кинетики цепных реакций

- •5.5. Химическое равновесие

- •5.5.1. Смещение химического равновесия

- •5.6. Ферментативный катализ и его особенности

- •5.7. Автоколебательные биохимические процессы

- •Г лава 6 растворы и их коллигативные свойства

- •6.1. Вода как растворитель и ее роль в жизнедеятельности организма

- •6.2. Термодинамика процесса растворения

- •6.З. Способы выражения концентрации растворов

- •6.4. Коллигативные свойства растворов

- •6.4.1. Диффузия

- •6.4.2. Осмос. Осмотическое и онкотическое давление

- •6.4.3. Давление насыщенного пара над раствором

- •6.4.4. Температура кипения и замерзания раствора

- •Глава 7 растворы электролитов и ионные равновесия

- •7.1. Электролитическая диссоциация

- •7.2. Равновесие в растворах слабых электролитов

- •7.2.1. Влияние общего иона и противоиона на равновесие

- •7.2.2. Взаимосвязь константы диссоциации и степени диссоциации

- •7.3. Особенности растворов сильных электролитов. Ионная сила раствора

- •7.4. Электролитическая диссоциация и ионное произведение воды

- •7.5. Водородный и гидроксильный показатели (рН и рОн)

- •7.6. Физико-химические основы водно-электролитного баланса в организме

- •Г лава 8 теория кислот и оснований и протолитические равновесия

- •8.1. Протолитическая теория кислот и оснований

- •8.2. Кислотно-основные свойства а-аминокислот

- •8.3. Важнейшие кислотно-основные реакции

- •8.3.1. Гидролиз солей

- •8.3.2. Реакции нейтрализации

- •8.3.3. Общая, активная и потенциальная кислотность растворов

- •8.4. Протолитический баланс. Буферные растворы и их свойства

- •8.5. Буферные системы организма, их взаимодействие, явления ацидоза и алкалоза

- •9.1. Основные понятия и факторы, влияющие на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •9.2. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций

- •9.3. Особенности биохимических окислительно-восстановительных процессов в организмах

- •9.3.1. Степень окисления углерода в органических соединениях

- •9.3.2. Биохимические реакции внутри- и межмолекулярной окислительно-восстановительной дисмутации за счет атомов углерода

- •9.3.3. Окислительно-восстановительные превращения кофакторов и коферментов оксидоредуктаз

- •9.3.4. Электронотранспортные цепи

- •9.3.5. Дегидрогеназное окисление-восстановление

- •9.3.6. Окислительное фосфорилирование

- •9.3.7. Фотофосфорилирование

- •9.3.8. Оксигеназное окисление-восстановление

- •9.3.9. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная система организма

- •9.4. Использование окислителей и восстановителей в медико-санитарной практике

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства

- •10.1. Основные понятия и терминология

- •10.2. Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения

- •10.3. Химические свойства комплексных соединений

- •10.4. Медико-биологическая роль комплексных соединений

- •10.5. Металлолигандный баланс и его нарушения

- •10.6. Комплексонометрия

- •Глава 11 гетерогенные процессы и равновесия в растворах

- •11.1. Основные понятия и теоретические основы

- •11.2. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом кристаллизации

- •11.3. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом расслоения

- •11.4. Гетерогенные равновесия в живых системах

- •Глава 12 химия элементов-органогенов

- •12.2. Строение, химические свойства и роль элементов-органогенов и их соединений в растительном и животном мире

- •12.2.1. Водород и его соединения

- •12.2.2. Углерод и его соединения

- •12.2.3. Азот и его соединения

- •12.2.4. Фосфор и его соединения

- •12.2.5. Кислород и его соединения

- •12.2.6. Сера и ее соединения

- •12.3. Строение и химические свойства галогенов и их соединений

- •Глава 13 химия ионов металлов жизни и их роль в растительном и животном мире

- •13.1. Химия ионов s-металлов в организме

- •13.1.1. Натрий и калий

- •13.1.2. Магний и кальций

- •13.2. Химия ионов d-металлов в организме

- •13.2.1. Марганец

- •13.2.2. Железо и кобальт

- •13.2.3. Медь

- •13.2.4. Цинк

- •13.2.5. Молибден

- •Глава 14 химия и анализ загрязнений окружающей среды

- •14.1. Химия загрязнений атмосферы

- •14.1.1. Токсический смог

- •14.1.2. Фотохимический смог

- •14.1.3. Кислотные дожди

- •14.1.4. Загрязнение атмосферы другими токсикантами

- •14.1.5. Разрушение озонового слоя

- •14.2. Методы анализа токсикантов и методы снижения их поступления в атмосферу

- •14.3. Загрязнение гидросферы. Понятие об общих показателях, характеризующих природные и сточные воды

- •Глава 15 основные понятия органической химии

- •15.1. Основы классификации и номенклатуры органических соединений

- •15.2. Пространственная структура биоорганических молекул и виды изомерии

- •15.3. Понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле и электронные эффекты

- •15.4. Классификация органических реакций и их компонентов

- •Г лава 16 алифатические и ароматические углеводороды

- •16.1. Строение и реакционная способность алканов

- •16.2. Строение и реакционная способность ненасыщенных углеводородов: алкенов и диенов

- •16.3. Ароматические углеводороды (арены)

- •Глава 17 спирты, фенолы, простые эфиры, тиолы и сульфиды

- •17.2. Физико-химические свойства спиртов и фенолов

- •17.3. Химические свойства спиртов

- •17.4. Химические свойства фенолов

- •17.5. Простые эфиры

- •17.6. Тиолы и сульфиды

- •Г лава 18 альдегиды, кетоны и их производные

- •18.1. Строение, номенклатура и физико-химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2. Химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2.1. Кислотно-основные свойства

- •18.2.2. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •18.2.3. Окислительно-восстановительные свойства

- •18.2.4. Комплексообразующие свойства

- •18.3. Альдегиды и кетоны в окружающей среде

- •Г лава 19 карбоновые кислоты и их функциональные производные

- •19.2. Химические свойства предельных кислот и их производных

- •19.2.1. Кислотно-основные свойства

- •19.2.2. Карбоновые кислоты как ацилирующие реагенты

- •19.2.3. Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращения

- •19.2.4. Окислительно-восстановительные свойства карбоновых кислот и их производных

- •19.3. Особенности свойств замещенных карбоновых кислот и их производных

- •19.3.1. Дикарбоновые кислоты

- •19.3.2. Гидроксикарбоновые кислоты

- •19.3.3. Оксокарбоновые кислоты

- •19.3.4. Ненасыщенные карбоновые кислоты

- •19.4. Основные реакции метаболизма карбоновых кислот

- •19.4.1. Биосинтез жирных кислот

- •1 9.4.2. Биологическое окисление жирных кислот

- •19.4.3. Реакции цикла кребса

- •19.5. Кислоты ароматического ряда и их производные как лекарственные средства

- •Г лава 20 Липиды

- •20.1. Жиры и воски

- •20.2. Омыляемые сложные липиды

- •20.3. Неомыляемые липиды - низкомолекулярные биорегуляторы

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки

- •21.1. Строение, классификация и физико-химические свойства а-аминокислот

- •21.2. Химические свойства а-аминокислот

- •21.2.1. Кислотно-основные свойства и прототропная таутомерия

- •21.2.2. К0мплекс00бразующие свойства

- •21.2.3. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •21.2.4. Окислительно-восстановительные свойства

- •21.3. Структура и свойства пептидов

- •21.4. Структура и свойства белков

- •Глава 22 углеводы и полисахариды

- •22.1. Строение, изомерия и свойства моносахаридов

- •22.1.1. Химические свойства моносахаридов и их производных

- •22.1.2. Катаболизм глюкозы - гликолиз

- •22.3. Полисахариды, их структура и свойства

- •22.3.1. Гомополисахариды

- •22.3.2. Гетерополисахариды, протеогликаны, гликопротеины

- •Г лава 23 биологически важные азотсодержащие соединения

- •23.1. Электронные состояния атома азота в его соединениях и свойства этих соединений

- •23.2. Роль аммиака для живых организмов и пути его обезвреживания. Цикл мочевины и ее свойства

- •23.3. Азотсодержащие ароматические гетероциклические соединения

- •23.4. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты, их структура и свойства

- •Г лава 24 электрохимия. Электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.1. Электрическая подвижность ионов в растворе

- •24.2. Удельная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.3. Молярная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.4. Закон независимого движения ионов в разбавленных растворах (закон кольрауша)

- •24.5. Кондуктометрические методы анализа

- •24.5.1. Кондуктометрическое титрование

- •24.6. Электрическая проводимость биологических объектов в норме и патологии

- •Г лава 25 межфазные электрические потенциалы, гальванические цепи, потенциометрия

- •25.1. Возникновение двойного электрического слоя и виды электрических потенциалов

- •25.2. Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Гальванические цепи. Уравнение нернста

- •25.3. Восстановительный потенциал

- •25.4. Диффузионный потенциал

- •25.5. Мембранный потенциал

- •25.6. Потенциометрия

- •25.6.1. Хлорсеребряный электрод сравнения

- •25.6.2. Ионо- и молекулярноселективные электроды определения

- •25.6.3. Потенциометрическое титрование

- •Глава 26 физико-химические основы поверхностных явлений

- •26.1. Свободная поверхностная энергия

- •26.2. Сорбция и ее виды

- •26.3. Абсорбция

- •26.4. Адсорбция

- •26.4.1. Адсорбция на неподвижной поверхности раздела фаз

- •26.4.2. Молекулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах

- •26.4.3. Адсорбция ионов из растворов

- •26.4.4. Ионообменная адсорбция

- •26.5. Адсорбция на подвижной поверхности раздела фаз

- •26.6. Поверхностно-активные вещества

- •26.7. Хроматография

- •Глава 27 физикохимия дисперсных систем

- •27.2. Лиофобные коллоидные растворы

- •27.2.1. Строение мицелл в лиофобных коллоидных растворах

- •27.2.2. Свойства лиофобных коллоидных растворов

- •27.2.3. Влияние высокомолекулярных соединений на устойчивость лиофобных коллоидов. Флокуляция

- •27.3. Лиофильные коллоидные растворы

- •27.3.1. Строение мицелл пав и вмс в водных коллоидных растворах в зависимости от их концентрации

- •27. 3. 2. Получение и свойства лиофильных коллоидных растворов

- •27.3.3. Моющее действие растворов пав

- •27.3.4. Особенности растворов биополимеров

- •27.4. Структурообразование в растворах вмс. Возникновение связнодисперсных систем и их свойства

- •27.5. Грубодисперсные системы

- •27.5.1. Суспензии

- •27.5.2. Эмульсии

- •27.5.3. Аэрозоли

- •27.6. Электрокинетические явления в дисперсных системах

- •27.7. Ткани организма - дисперсные системы

- •27.7.1. Строение и свойства межклеточных мембран

- •27.7.2. Кровь - сложная дисперсная система

- •Приложение 1 применение осмолярной и осмоляльной концентраций в практической медицине

8.3. Важнейшие кислотно-основные реакции

Протолитическая теория позволяет рассматривать с единой позиции не только ионизацию кислот и оснований, но и многие другие химические процессы, протекающие в водных системах живых организмов и окружающей среде. Прежде всего это относится к реакциям гидролиза солей и нейтрализации.

8.3.1. Гидролиз солей

При растворении некоторых солей в воде самопроизвольно протекают не только диссоциация их на ионы и гидратация ионов, но и процесс гидролиза солей.

Гидролиз солей - это протолитический процесс взаимодействия ионов солей с молекулами воды, в результате которого образуются малодиссоциирующие молекулы или ионы.

Способность ионов солей подвергаться гидролизу и его глубина зависят прежде всего от свойств ионов, образующих соль. Соли, образованные катионом сильного основания и анионом сильной кислоты, например NaCl, KN03, Na2S04, КСlO4, гидролизу не подвергаются, так как ни катион, ни анион этих солей не могут при взаимодействии с водой образовывать молекулы слабых электролитов. Поэтому в водных растворах этих солей величина рН практически не меняется и совпадает с рН воды при той же температуре, т. е. среда остается практически нейтральной.

Малорастворимые соли, например РЬС12, ВаСОз, из-за низкой концентрации ионов в водных растворах практически не гидролизуются.

Гидролизу подвергаются только те соли, которые содержат ионы, соответствующие слабым кислотам или слабым основаниям. С позиции протолитической теории гидролиз ионов солей заключается в переходе протона от молекулы воды к аниону соли или от катиона соли (с учетом его гидратации) к молекуле воды. Таким образом, в зависимости от природы иона вода выступает либо как кислота, либо как основание, а ионы соли при этом являются соответственно сопряженным основанием или сопряженной кислотой.

Возможны три варианта гидролиза ионов солей:

гидролиз по аниону - соли, содержащие катион сильного основания и анион слабой кислоты;

гидролиз по катиону - соли, содержащие катион слабого основания и анион сильной кислоты;

гидролиз и по катиону, и по аниону - соли, содержащие катион слабого основания и анион слабой кислоты.

Рассмотрим эти случаи гидролиза.

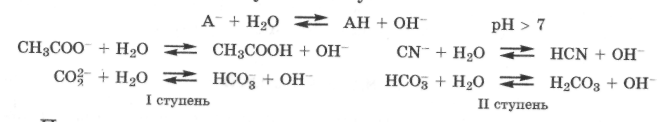

гидролиз по аниону. Соли, содержащие анионы слабых кислот, например ацетаты, цианиды, карбонаты, сульфиды, взаимодействуют с водой, так как эти анионы являются сопряженными основаниями, способными конкурировать с водой за протон, связывая его в слабую кислоту:

При этом взаимодействии возрастает концентрация ОН", и поэтому рН водных растворов солей, гидролизующихся по аниону, всегда находится в щелочной области (рН > 7). Гидролиз многозарядных анионов слабых кислот в основном протекает по I ступени.

Для характеристики состояния равновесия при гидролизе солей используют константу гидролиза Кг, которая при гидролизе по аниону равна:

![]()

где КH2O - ионное произведение воды (разд. 7.4); Ка — константа диссоциации слабой кислоты НА.

Из этого уравнения видно, что чем слабее кислота, тем полнее гидролиз.

Р![]() асчет

рН раствора соли, гидролизующейся по

аниону, проводят по формуле:

асчет

рН раствора соли, гидролизующейся по

аниону, проводят по формуле:

где с(А-) - концентрация аниона, численно равная или кратная концентрации соли.

В соответствии с принципом смещения химического равновесия для подавления гидролиза, протекающего по аниону, к раствору соли следует добавить щелочь как поставщик иона ОН~, образующегося при гидролизе соли по аниону (ион, одноименный продукту гидролиза).

Г идролиз

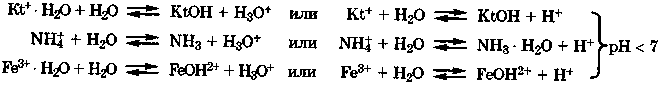

по катиону. Соли,

содержащие катионы слабых оснований,

например катионы аммония, алюминия,

железа, цинка, взаимодействуют с водой,

так как являются сопряженными

кислотами, способными отдавать протон

молекулам воды или связывать ионы ОН-

молекул воды с образованием слабого

основания. При этом лучше учитывать,

что катионы металлов в водных растворах

гидратированы:

идролиз

по катиону. Соли,

содержащие катионы слабых оснований,

например катионы аммония, алюминия,

железа, цинка, взаимодействуют с водой,

так как являются сопряженными

кислотами, способными отдавать протон

молекулам воды или связывать ионы ОН-

молекул воды с образованием слабого

основания. При этом лучше учитывать,

что катионы металлов в водных растворах

гидратированы:

П![]() ри

гидролизе по катиону в растворе возрастает

концентрация Н+

и рН водного раствора таких солей всегда

находится в кислой области (рН < 7).

Константа гидролиза в этом случае

рассчитывается по формуле:

ри

гидролизе по катиону в растворе возрастает

концентрация Н+

и рН водного раствора таких солей всегда

находится в кислой области (рН < 7).

Константа гидролиза в этом случае

рассчитывается по формуле:

Равенство Кг соли, гидролизующейся по катиону, величине Ка(ВН+) следует из уравнения гидролиза по катиону, которое идентично уравнению диссоциации сопряженной кислоты слабого основания, содержащего данный катион, в присутствии воды.

Р![]() асчет

рН раствора соли, гидролизующейся по

катиону, проводят по уравнению

асчет

рН раствора соли, гидролизующейся по

катиону, проводят по уравнению

Если вместо показателя рКb использовать рКа(ВН+) сопряженной кислоты данного основания, то в этом случае, учитывая, что рКb = 14 - рКa(ВН+), получаем уравнение:

![]()

где c(Kt+) - концентрация катиона в растворе.

Для подавления гидролиза, протекающего по катиону, к раствору соли необходимо добавить сильную кислоту как поставщик иона Н+, одноименного продукту гидролиза.

Гидролиз по катиону и по аниону. В этом случае в реакции гидролитического взаимодействия с водой участвуют одновременно и катионы, и анионы, а реакция среды определяется природой более сильного протолита.

![]()

Если гидролиз по катиону и по аниону протекает в равной степени (кислота и основание - одинаково слабые электролиты), то раствор соли имеет нейтральную реакцию; например, водный раствор ацетата аммония NH4CH3COO имеет рН = 7, так как рKа(СН3СООН) = 4,76 и рKb(NH3* Н20) = 4,76.

Если в растворе преобладает гидролиз по катиону (основание слабее кислоты), раствор такой соли имеет слабокислую реакцию (рН < 7), например нитрит аммония NH4N02 (рKа(HN02) = 3,29).

Если в растворе преобладает гидролиз по аниону (кислота слабее основания), то раствор такой соли имеет слабощелочную реакцию (рН > 7), например цианид аммония NH4CN (рKа(HCN) = 9,31).

Константу гидролиза солей, гидролизующихся и по катиону, и по аниону, рассчитывают по формуле:

![]()

а![]() расчет рН раствора таких солей ведут

по формуле:

расчет рН раствора таких солей ведут

по формуле:

Следует отметить, что согласно последнему уравнению рН водных растворов солей, гидролизующихся и по катиону, и по аниону, не зависит от концентрации соли.

Н![]() екоторые

соли, гидролизующиеся по катиону и по

аниону, например сульфиды или карбонаты

алюминия, хрома, железа(Ш), гидролизуются

полностью и необратимо, так как при

взаимодействии их ионов с водой

образуются малорастворимые основания

и летучие кислоты, что способствует

протеканию реакции до конца:

екоторые

соли, гидролизующиеся по катиону и по

аниону, например сульфиды или карбонаты

алюминия, хрома, железа(Ш), гидролизуются

полностью и необратимо, так как при

взаимодействии их ионов с водой

образуются малорастворимые основания

и летучие кислоты, что способствует

протеканию реакции до конца:

Эту особенность гидролизаподобных солей следует обязательно учитывать при сливании сточных вод, чтобы избежать их вспенивания за счет образования С02 или отравления окружающей среды сероводородом.

Глубина протекания гидролиза солей в значительной степени зависит и от внешних факторов, в частности от температуры и концентрации раствора. При кипячении растворов гидролиз солей протекает значительно глубже, а охлаждение растворов, наоборот, уменьшает способность соли подвергаться гидролизу. Увеличение концентрации большинства солей в растворах также уменьшает гидролиз, а разбавление растворов заметно усиливает гидролиз солей.

Гидролитические процессы вместе с процессами растворения играют важную роль в обмене веществ. С ними связано поддержание на определенном уровне кислотности крови и других физиологических жидкостей. Действие многих химиотерапевтических средств связано с их кислотно-основными свойствами и склонностью к гидролизу. С этими свойствами необходимо считаться и при решении вопросов о допустимости одновременного назначения пациенту различных препаратов.