- •Оглавление

- •Глава 1 16

- •Глава 2 химическая связь 33

- •Глава 3 54

- •Глава 4 82

- •Глава 5 110

- •Глава 6 141

- •Глава 7 173

- •Глава 8 196

- •Глава 9 234

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства 272

- •Глава 11 297

- •Глава 12 316

- •Глава 13 377

- •Глава 14 400

- •Глава 15 основные понятия органической химии 419

- •Глава 16 445

- •Глава 17 474

- •Глава 18 499

- •Глава 19 518

- •Глава 20 562

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки 578

- •Глава 22 620

- •Глава 23 651

- •Глава 24 692

- •Глава 25 709

- •Глава 26 740

- •Глава 27 771

- •От автора

- •Глава 1 строение атома, периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.1. Строение атома

- •1.1.1. Квантовые числа

- •1.1.2. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами

- •1.2. Периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.3. Основные характеристики атомов элементов

- •1.3.1. Радиус атома

- •1.3.2. Энергия ионизации

- •1.3.3. Энергия сродства к электрону

- •1.3.4. Относительная электроотрицательность

- •Глава 2 химическая связь

- •2.1. Ковалентная связь

- •2.1.1. И молекулярные орбитали

- •2.1.2. Механизмы возникновения ковалентной связи

- •2.1.3. Особенности ковалентной связи

- •2.2. Ионная связь

- •2.3. Металлическая связь

- •Глава 3 межмолекулярные взаимодействия и агрегатное состояние вещества

- •3.1. Межмолекулярные взаимодействия

- •3.2. Агрегатное состояние вещества

- •3.2.1. Твердое состояние

- •3.2.2. Жидкое состояние

- •3.2.3. Жидкокристаллическое состояние

- •3.2.4. Паро- и газообразное состояния

- •Глава 4 основы химической термодинамики и биоэнергетики

- •4.1. Основные понятия термодинамики

- •4.2. Первый закон термодинамики

- •4.3. Понятие о самопроизвольных процессах.

- •4.4. Второй закон термодинамики. Энергия гиббса

- •4.5. Принцип энергетического сопряжения биохимических реакций

- •Г лава 5 основы кинетики биохимических реакций и химического равновесия

- •5.1. Основные понятия и терминология раздела

- •5.2. Факторы, влияющие на скорость гомогенных реакций

- •5.2.1. Влияние природы реагирующих веществ

- •5.2.2. Влияние концентрации реагентов.

- •5.2.3. Влияние температуры. Энергия активации

- •5.2.4. Влияние катализатора

- •5.3. Особенности кинетики гетерогенных реакций

- •5.4. Особенности кинетики цепных реакций

- •5.5. Химическое равновесие

- •5.5.1. Смещение химического равновесия

- •5.6. Ферментативный катализ и его особенности

- •5.7. Автоколебательные биохимические процессы

- •Г лава 6 растворы и их коллигативные свойства

- •6.1. Вода как растворитель и ее роль в жизнедеятельности организма

- •6.2. Термодинамика процесса растворения

- •6.З. Способы выражения концентрации растворов

- •6.4. Коллигативные свойства растворов

- •6.4.1. Диффузия

- •6.4.2. Осмос. Осмотическое и онкотическое давление

- •6.4.3. Давление насыщенного пара над раствором

- •6.4.4. Температура кипения и замерзания раствора

- •Глава 7 растворы электролитов и ионные равновесия

- •7.1. Электролитическая диссоциация

- •7.2. Равновесие в растворах слабых электролитов

- •7.2.1. Влияние общего иона и противоиона на равновесие

- •7.2.2. Взаимосвязь константы диссоциации и степени диссоциации

- •7.3. Особенности растворов сильных электролитов. Ионная сила раствора

- •7.4. Электролитическая диссоциация и ионное произведение воды

- •7.5. Водородный и гидроксильный показатели (рН и рОн)

- •7.6. Физико-химические основы водно-электролитного баланса в организме

- •Г лава 8 теория кислот и оснований и протолитические равновесия

- •8.1. Протолитическая теория кислот и оснований

- •8.2. Кислотно-основные свойства а-аминокислот

- •8.3. Важнейшие кислотно-основные реакции

- •8.3.1. Гидролиз солей

- •8.3.2. Реакции нейтрализации

- •8.3.3. Общая, активная и потенциальная кислотность растворов

- •8.4. Протолитический баланс. Буферные растворы и их свойства

- •8.5. Буферные системы организма, их взаимодействие, явления ацидоза и алкалоза

- •9.1. Основные понятия и факторы, влияющие на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •9.2. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций

- •9.3. Особенности биохимических окислительно-восстановительных процессов в организмах

- •9.3.1. Степень окисления углерода в органических соединениях

- •9.3.2. Биохимические реакции внутри- и межмолекулярной окислительно-восстановительной дисмутации за счет атомов углерода

- •9.3.3. Окислительно-восстановительные превращения кофакторов и коферментов оксидоредуктаз

- •9.3.4. Электронотранспортные цепи

- •9.3.5. Дегидрогеназное окисление-восстановление

- •9.3.6. Окислительное фосфорилирование

- •9.3.7. Фотофосфорилирование

- •9.3.8. Оксигеназное окисление-восстановление

- •9.3.9. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная система организма

- •9.4. Использование окислителей и восстановителей в медико-санитарной практике

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства

- •10.1. Основные понятия и терминология

- •10.2. Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения

- •10.3. Химические свойства комплексных соединений

- •10.4. Медико-биологическая роль комплексных соединений

- •10.5. Металлолигандный баланс и его нарушения

- •10.6. Комплексонометрия

- •Глава 11 гетерогенные процессы и равновесия в растворах

- •11.1. Основные понятия и теоретические основы

- •11.2. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом кристаллизации

- •11.3. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом расслоения

- •11.4. Гетерогенные равновесия в живых системах

- •Глава 12 химия элементов-органогенов

- •12.2. Строение, химические свойства и роль элементов-органогенов и их соединений в растительном и животном мире

- •12.2.1. Водород и его соединения

- •12.2.2. Углерод и его соединения

- •12.2.3. Азот и его соединения

- •12.2.4. Фосфор и его соединения

- •12.2.5. Кислород и его соединения

- •12.2.6. Сера и ее соединения

- •12.3. Строение и химические свойства галогенов и их соединений

- •Глава 13 химия ионов металлов жизни и их роль в растительном и животном мире

- •13.1. Химия ионов s-металлов в организме

- •13.1.1. Натрий и калий

- •13.1.2. Магний и кальций

- •13.2. Химия ионов d-металлов в организме

- •13.2.1. Марганец

- •13.2.2. Железо и кобальт

- •13.2.3. Медь

- •13.2.4. Цинк

- •13.2.5. Молибден

- •Глава 14 химия и анализ загрязнений окружающей среды

- •14.1. Химия загрязнений атмосферы

- •14.1.1. Токсический смог

- •14.1.2. Фотохимический смог

- •14.1.3. Кислотные дожди

- •14.1.4. Загрязнение атмосферы другими токсикантами

- •14.1.5. Разрушение озонового слоя

- •14.2. Методы анализа токсикантов и методы снижения их поступления в атмосферу

- •14.3. Загрязнение гидросферы. Понятие об общих показателях, характеризующих природные и сточные воды

- •Глава 15 основные понятия органической химии

- •15.1. Основы классификации и номенклатуры органических соединений

- •15.2. Пространственная структура биоорганических молекул и виды изомерии

- •15.3. Понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле и электронные эффекты

- •15.4. Классификация органических реакций и их компонентов

- •Г лава 16 алифатические и ароматические углеводороды

- •16.1. Строение и реакционная способность алканов

- •16.2. Строение и реакционная способность ненасыщенных углеводородов: алкенов и диенов

- •16.3. Ароматические углеводороды (арены)

- •Глава 17 спирты, фенолы, простые эфиры, тиолы и сульфиды

- •17.2. Физико-химические свойства спиртов и фенолов

- •17.3. Химические свойства спиртов

- •17.4. Химические свойства фенолов

- •17.5. Простые эфиры

- •17.6. Тиолы и сульфиды

- •Г лава 18 альдегиды, кетоны и их производные

- •18.1. Строение, номенклатура и физико-химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2. Химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2.1. Кислотно-основные свойства

- •18.2.2. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •18.2.3. Окислительно-восстановительные свойства

- •18.2.4. Комплексообразующие свойства

- •18.3. Альдегиды и кетоны в окружающей среде

- •Г лава 19 карбоновые кислоты и их функциональные производные

- •19.2. Химические свойства предельных кислот и их производных

- •19.2.1. Кислотно-основные свойства

- •19.2.2. Карбоновые кислоты как ацилирующие реагенты

- •19.2.3. Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращения

- •19.2.4. Окислительно-восстановительные свойства карбоновых кислот и их производных

- •19.3. Особенности свойств замещенных карбоновых кислот и их производных

- •19.3.1. Дикарбоновые кислоты

- •19.3.2. Гидроксикарбоновые кислоты

- •19.3.3. Оксокарбоновые кислоты

- •19.3.4. Ненасыщенные карбоновые кислоты

- •19.4. Основные реакции метаболизма карбоновых кислот

- •19.4.1. Биосинтез жирных кислот

- •1 9.4.2. Биологическое окисление жирных кислот

- •19.4.3. Реакции цикла кребса

- •19.5. Кислоты ароматического ряда и их производные как лекарственные средства

- •Г лава 20 Липиды

- •20.1. Жиры и воски

- •20.2. Омыляемые сложные липиды

- •20.3. Неомыляемые липиды - низкомолекулярные биорегуляторы

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки

- •21.1. Строение, классификация и физико-химические свойства а-аминокислот

- •21.2. Химические свойства а-аминокислот

- •21.2.1. Кислотно-основные свойства и прототропная таутомерия

- •21.2.2. К0мплекс00бразующие свойства

- •21.2.3. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •21.2.4. Окислительно-восстановительные свойства

- •21.3. Структура и свойства пептидов

- •21.4. Структура и свойства белков

- •Глава 22 углеводы и полисахариды

- •22.1. Строение, изомерия и свойства моносахаридов

- •22.1.1. Химические свойства моносахаридов и их производных

- •22.1.2. Катаболизм глюкозы - гликолиз

- •22.3. Полисахариды, их структура и свойства

- •22.3.1. Гомополисахариды

- •22.3.2. Гетерополисахариды, протеогликаны, гликопротеины

- •Г лава 23 биологически важные азотсодержащие соединения

- •23.1. Электронные состояния атома азота в его соединениях и свойства этих соединений

- •23.2. Роль аммиака для живых организмов и пути его обезвреживания. Цикл мочевины и ее свойства

- •23.3. Азотсодержащие ароматические гетероциклические соединения

- •23.4. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты, их структура и свойства

- •Г лава 24 электрохимия. Электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.1. Электрическая подвижность ионов в растворе

- •24.2. Удельная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.3. Молярная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.4. Закон независимого движения ионов в разбавленных растворах (закон кольрауша)

- •24.5. Кондуктометрические методы анализа

- •24.5.1. Кондуктометрическое титрование

- •24.6. Электрическая проводимость биологических объектов в норме и патологии

- •Г лава 25 межфазные электрические потенциалы, гальванические цепи, потенциометрия

- •25.1. Возникновение двойного электрического слоя и виды электрических потенциалов

- •25.2. Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Гальванические цепи. Уравнение нернста

- •25.3. Восстановительный потенциал

- •25.4. Диффузионный потенциал

- •25.5. Мембранный потенциал

- •25.6. Потенциометрия

- •25.6.1. Хлорсеребряный электрод сравнения

- •25.6.2. Ионо- и молекулярноселективные электроды определения

- •25.6.3. Потенциометрическое титрование

- •Глава 26 физико-химические основы поверхностных явлений

- •26.1. Свободная поверхностная энергия

- •26.2. Сорбция и ее виды

- •26.3. Абсорбция

- •26.4. Адсорбция

- •26.4.1. Адсорбция на неподвижной поверхности раздела фаз

- •26.4.2. Молекулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах

- •26.4.3. Адсорбция ионов из растворов

- •26.4.4. Ионообменная адсорбция

- •26.5. Адсорбция на подвижной поверхности раздела фаз

- •26.6. Поверхностно-активные вещества

- •26.7. Хроматография

- •Глава 27 физикохимия дисперсных систем

- •27.2. Лиофобные коллоидные растворы

- •27.2.1. Строение мицелл в лиофобных коллоидных растворах

- •27.2.2. Свойства лиофобных коллоидных растворов

- •27.2.3. Влияние высокомолекулярных соединений на устойчивость лиофобных коллоидов. Флокуляция

- •27.3. Лиофильные коллоидные растворы

- •27.3.1. Строение мицелл пав и вмс в водных коллоидных растворах в зависимости от их концентрации

- •27. 3. 2. Получение и свойства лиофильных коллоидных растворов

- •27.3.3. Моющее действие растворов пав

- •27.3.4. Особенности растворов биополимеров

- •27.4. Структурообразование в растворах вмс. Возникновение связнодисперсных систем и их свойства

- •27.5. Грубодисперсные системы

- •27.5.1. Суспензии

- •27.5.2. Эмульсии

- •27.5.3. Аэрозоли

- •27.6. Электрокинетические явления в дисперсных системах

- •27.7. Ткани организма - дисперсные системы

- •27.7.1. Строение и свойства межклеточных мембран

- •27.7.2. Кровь - сложная дисперсная система

- •Приложение 1 применение осмолярной и осмоляльной концентраций в практической медицине

25.6.2. Ионо- и молекулярноселективные электроды определения

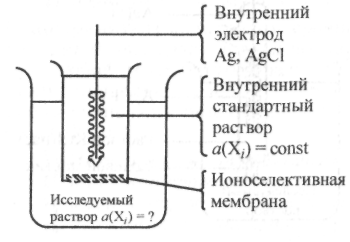

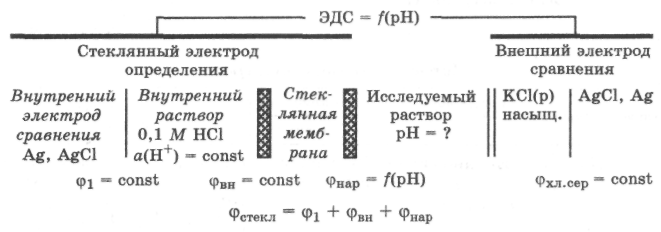

Для измерения концентрации биологически активных ионов: Н+, Na+, К+, NH4(+), Са2+, NO3(-) и других, а также различных веществ в биологических системах используют электроды определения, которые называют также индикаторными электродами. Потенциалы этих электродов зависят в основном от концентрации определяемого иона или вещества. Электродами определения прежде всего являются ионоселективные электроды, действие которых основано на возникновении мембранного потенциала на мембране с селективной чувствительностью к данному иону.

Подобная мембрана способна адсорбировать или пропускать только определенный ион. Ионоселективные электроды определения (рис. 25.8) представляют собой электрохимическую систему, внутри которой находится раствор с

Р ис.

25.8. Устройство ионоселективного электрода

ис.

25.8. Устройство ионоселективного электрода

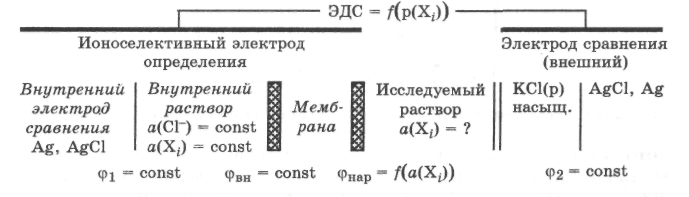

известной постоянной активностью определяемого иона (aBH(Xi) = = const). В этот раствор опущен внутренний электрод сравнения с постоянным значением потенциала. В качестве внутреннего электрода обычно используют хлорсеребряный электрод. Контакт этой системы с исследуемым раствором осуществляется через ионоселективную мембрану. На внутренней и наружной поверхностях данной мембраны возникают потенциалы фвн и Фнар, которые согласно известному уравнению Нернста прямо пропорциональны логарифму активности определяемого иона во внутреннем и исследуемом растворах соответственно. Для измерения возникающих мембранных потенциалов в исследуемый раствор опускают внешний хлорсеребряный электрод сравнения. Полученную гальваническую цепь измерительной системы можно записать следующим образом:

П![]() отенциал

ионоселективного электрода определяется

суммой потенциалов на каждой границе

раздела: ф = ф1+ фвн

+ фнар.

Поскольку потенциалы ф1 и фвн

постоянны, а значение

отенциал

ионоселективного электрода определяется

суммой потенциалов на каждой границе

раздела: ф = ф1+ фвн

+ фнар.

Поскольку потенциалы ф1 и фвн

постоянны, а значение

![]() прямо

пропорционально логарифму активности

анализируемого иона Xi;

в исследуемом растворе, то и ЭДС

гальванической цепи будет линейной

функцией показателя активности этого

иона в растворе, так как рХl

= -lg

а(Хi).

Таким

образом, измерив ЭДС гальванической

цепи из ионоселективного электрода

определения и электрода сравнения,

опущенных в исследуемый раствор,

можно определять в нем эффективную

концентрацию анализируемого иона.

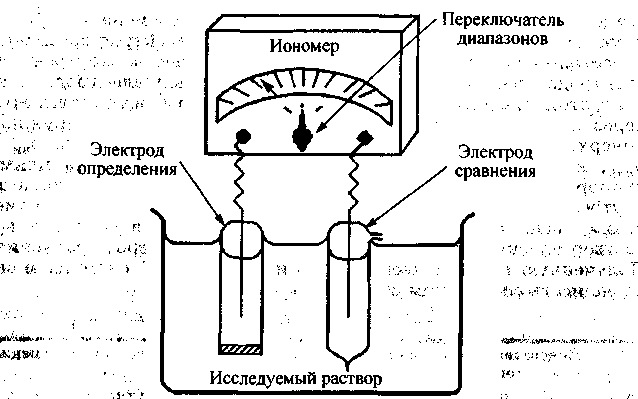

ЭДС гальванической цепи определяют

с помощью иономера

(рис.

25.9). Это высокочувствительный

милливольтметр, шкала которого

проградуирована в единицах pXl.

Иономер

имеет разные диапазоны для грубых и

точных измерений определяемых величин.

прямо

пропорционально логарифму активности

анализируемого иона Xi;

в исследуемом растворе, то и ЭДС

гальванической цепи будет линейной

функцией показателя активности этого

иона в растворе, так как рХl

= -lg

а(Хi).

Таким

образом, измерив ЭДС гальванической

цепи из ионоселективного электрода

определения и электрода сравнения,

опущенных в исследуемый раствор,

можно определять в нем эффективную

концентрацию анализируемого иона.

ЭДС гальванической цепи определяют

с помощью иономера

(рис.

25.9). Это высокочувствительный

милливольтметр, шкала которого

проградуирована в единицах pXl.

Иономер

имеет разные диапазоны для грубых и

точных измерений определяемых величин.

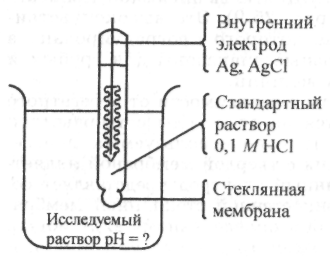

В се

ионоселективные электроды в зависимости

от агрегатного состояния мембран

подразделяются на электроды с твердыми

и жидкими мембранами. Наиболее широко

используемым ионоселективным электродом

определения с твердой мембраной является

стеклянный

электрод. Стеклянный

электрод представляет собой трубку,

заканчивающуюся тонкостенной стеклянной

мембраной в виде шарика, чувствительной

к определенному виду ионов. Внутри

находится раствор, содержащий данный

вид ионов, в который опущен внутренний

электрод сравнения, соединяемый с

внешней цепью. Чаще всего используется

стеклянный электрод, чувствительный к

ионам Н+

и поэтому позволяющий определить рН

раствора. В этом случае внутренним

раствором является 0,1 М

раствор

НСl,

а стеклянную мембрану (шарик) изготавливают

из специального литийбарийсиликатного

стекла (рис. 25.10).

се

ионоселективные электроды в зависимости

от агрегатного состояния мембран

подразделяются на электроды с твердыми

и жидкими мембранами. Наиболее широко

используемым ионоселективным электродом

определения с твердой мембраной является

стеклянный

электрод. Стеклянный

электрод представляет собой трубку,

заканчивающуюся тонкостенной стеклянной

мембраной в виде шарика, чувствительной

к определенному виду ионов. Внутри

находится раствор, содержащий данный

вид ионов, в который опущен внутренний

электрод сравнения, соединяемый с

внешней цепью. Чаще всего используется

стеклянный электрод, чувствительный к

ионам Н+

и поэтому позволяющий определить рН

раствора. В этом случае внутренним

раствором является 0,1 М

раствор

НСl,

а стеклянную мембрану (шарик) изготавливают

из специального литийбарийсиликатного

стекла (рис. 25.10).

Чтобы повысить чувствительность стеклянной мембраны к ионам Н+, стеклянный электрод после хранения необходимо вымочить в разбавленном растворе НС1 и далее сохранять в дистиллированной воде. При вымачивании стеклянной мембраны в кислоте поверхность стекла гидратируется, ионы щелочного металла в стекле обмениваются на ионы водорода Н+, находящиеся в растворе:

![]()

В результате на каждой границе стекло

- раствор возникает свой двойной

электрический слой, характеризующийся

потенциалом, зависящим от активности

ионов Н+.

Между внутренней и наружной

поверхностями мембраны появляется

разность потенциалов, которая

результате на каждой границе стекло

- раствор возникает свой двойной

электрический слой, характеризующийся

потенциалом, зависящим от активности

ионов Н+.

Между внутренней и наружной

поверхностями мембраны появляется

разность потенциалов, которая

Рис. 25.10. Стеклянный электрод для измерения рН

зависит в основном от активности ионов Н+ в исследуемом растворе, так как внутренний раствор имеет постоянную активность ионов Н+. Для измерения этой разности потенциалов необходимо составить гальваническую систему из стеклянного электрода, содержащего обычно внутренний хлорсеребряный электрод, и внешнего электрода сравнения:

где

ф1

+ фвн

= const,

так как включает постоянные потенциалы

электрохимической

системы стеклянного электрода. Величина

фнарсогласно

уравнению

Нернста равна фнар=

(2,SRT/F)

lg

а(Н+)

= -2 • 10-4

Т

рН,

поэтому![]()

Таким образом, потенциал стеклянного электрода является функцией рН исследуемого раствора, и ЭДС гальванической цепи из стеклянного электрода и электрода сравнения тоже будет функцией рН исследуемого раствора:

![]()

Полученное выражение свидетельствует о линейной зависимости ЭДС гальванической цепи от рН исследуемого раствора. Так как постоянная величина, входящая в это выражение, неизвестна, то перед измерением рН с помощью конкретного стеклянного электрода необходимо откалибровать этот электрод по стандартным буферным растворам с точно известным значением рН, корректируя показания шкалы рН-метра, являющегося, по сути, точным милливольтметром. Таким образом, рН-метры позволяют с помощью откалиброванного стеклянного электрода и электрода сравнения измерять рН исследуемого раствора непосредственно по шкале прибора.

Аналогично измерению рН с помощью стеклянных ионосе-лективных электродов, мембрана которых изготовлена из определенного сорта стекла, селективного по отношению к ионам Na+, К+ или NH4(+), можно определять концентрацию этих ионов непосредственно в биологических системах.

На основе мембраны из кристаллического фторида лантана созданы фторидселективные электроды для определения концентрации фторид-иона в молоке, моче и в зубной пасте.

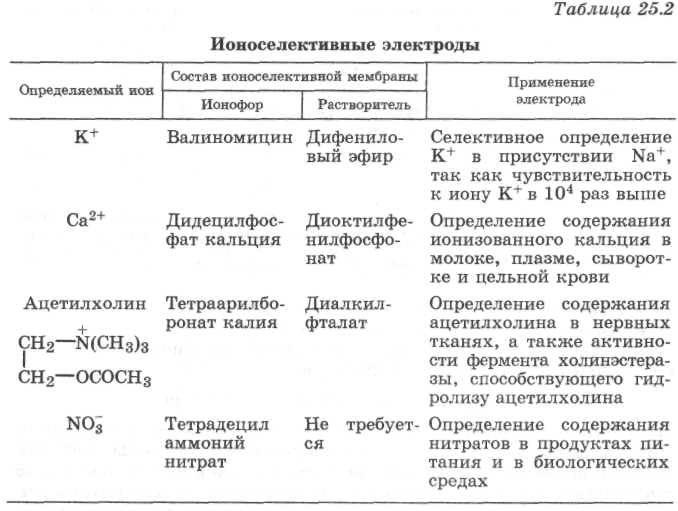

И оноселективные

электроды с жидкой мембраной состоят

из мелкопористой диафрагмы из стекла

или пластмассы, пропитанной раствором

ионофора в нелетучем органическом

растворителе, не смешивающимся с водой.

Селективность такой мембраны зависит

от комплексообразующих свойств ионофора

по отношению к определяемому иону на

фоне других ионов, находящихся в

анализируемой системе. Среди ионоселективных

электродов определения с жидкой мембраной

наиболее широкое применение нашли

калиевый, кальциевый, нитратный и

ацетилхолиновый электроды (табл. 25.2).

оноселективные

электроды с жидкой мембраной состоят

из мелкопористой диафрагмы из стекла

или пластмассы, пропитанной раствором

ионофора в нелетучем органическом

растворителе, не смешивающимся с водой.

Селективность такой мембраны зависит

от комплексообразующих свойств ионофора

по отношению к определяемому иону на

фоне других ионов, находящихся в

анализируемой системе. Среди ионоселективных

электродов определения с жидкой мембраной

наиболее широкое применение нашли

калиевый, кальциевый, нитратный и

ацетилхолиновый электроды (табл. 25.2).

В последнее время наряду с ионоселективными электродами в биохимических анализах применяют молекулярноселективные электроды. Молекулярноселективные электроды определения представляют собой ионо-селективные электроды, на наружной поверхности мембран которых нанесен слой иммобилизованного фермента. Ферменты - вещества, которые способны катализировать превращения одного-единственного субстрата из многих сотен или даже тысяч веществ близкой химической природы. Под действием фермента происходит реакция с определяемым субстратом, приводящая к образованию иона, к которому чувствителен данный электрод определения. Такие электроды часто называют ферментными. Например, мочевино-селективный электрод состоит из аммоний-селективного стеклянного электрода, покрытого слоем, содержащим фермент уреа-зу. Под действием уреазы мочевина CO(NH2)2 в исследуемом растворе гидролизуется с образованием иона аммония, концентрация которого фиксируется аммоний-селективным стеклянным электродом, и тем самым определяется содержание мочевины в исследуемом растворе.

С помощью фермента пенициллиназы, нанесенного на поверхность мембраны стеклянного электрода для измерения рН, можно определять концентрацию пенициллина в исследуемом растворе. Пенициллин под действием пенициллиназы количественно превращается в пенициллиновую кислоту, что изменяет рН среды пропорционально содержанию пенициллина и фиксируется стеклянным электродом.

В настоящее время в клинической практике широко используются молекулярноселективные электроды, содержащие ферменты для определения глюкозы, антибиотиков, витаминов, гормонов, аминокислот и других биологически активных веществ. Разрабатываются иммуноэлектроды для определения содержания антигенов или антител.

Кроме ионо- и молекулярноселективных электродов в потенцио-метрии в качестве электрода определения используют окислительно-восстановительный электрод определения на основе платины для исследования ионного состава различных сопряженных окислительно-восстановительных пар.

С помощью рассмотренных электродов определения потенциометрически определяют непосредственно активности и концентрации соответствующих ионов или веществ в исследуемых системах. Такая методика называется прямой потенциометрией (см. рис. 25.9). При прямой потенциометрии предварительно обязательно калибруют электрод определения. Для этого с помощью данного электрода определения проводят измерения серии стандартных растворов с известной концентрацией определяемого иона или вещества. По полученным данным или строят калибровочный график в координатах Е = f(рХi), или корректируют шкалу иономера для измерения pXj. Таким образом, откорректированный рН-метр или иономер позволяют с помощью откалиброванного электрода определения измерить рН или рХl непосредственно по шкале прибора.

Прямая потециометрия с использованием ионо- и молекулярноселективных электродов определения широко применяется в клинической и санитарной практике.