- •Оглавление

- •Глава 1 16

- •Глава 2 химическая связь 33

- •Глава 3 54

- •Глава 4 82

- •Глава 5 110

- •Глава 6 141

- •Глава 7 173

- •Глава 8 196

- •Глава 9 234

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства 272

- •Глава 11 297

- •Глава 12 316

- •Глава 13 377

- •Глава 14 400

- •Глава 15 основные понятия органической химии 419

- •Глава 16 445

- •Глава 17 474

- •Глава 18 499

- •Глава 19 518

- •Глава 20 562

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки 578

- •Глава 22 620

- •Глава 23 651

- •Глава 24 692

- •Глава 25 709

- •Глава 26 740

- •Глава 27 771

- •От автора

- •Глава 1 строение атома, периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.1. Строение атома

- •1.1.1. Квантовые числа

- •1.1.2. Принципы заполнения атомных орбиталей электронами

- •1.2. Периодический закон и периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1.3. Основные характеристики атомов элементов

- •1.3.1. Радиус атома

- •1.3.2. Энергия ионизации

- •1.3.3. Энергия сродства к электрону

- •1.3.4. Относительная электроотрицательность

- •Глава 2 химическая связь

- •2.1. Ковалентная связь

- •2.1.1. И молекулярные орбитали

- •2.1.2. Механизмы возникновения ковалентной связи

- •2.1.3. Особенности ковалентной связи

- •2.2. Ионная связь

- •2.3. Металлическая связь

- •Глава 3 межмолекулярные взаимодействия и агрегатное состояние вещества

- •3.1. Межмолекулярные взаимодействия

- •3.2. Агрегатное состояние вещества

- •3.2.1. Твердое состояние

- •3.2.2. Жидкое состояние

- •3.2.3. Жидкокристаллическое состояние

- •3.2.4. Паро- и газообразное состояния

- •Глава 4 основы химической термодинамики и биоэнергетики

- •4.1. Основные понятия термодинамики

- •4.2. Первый закон термодинамики

- •4.3. Понятие о самопроизвольных процессах.

- •4.4. Второй закон термодинамики. Энергия гиббса

- •4.5. Принцип энергетического сопряжения биохимических реакций

- •Г лава 5 основы кинетики биохимических реакций и химического равновесия

- •5.1. Основные понятия и терминология раздела

- •5.2. Факторы, влияющие на скорость гомогенных реакций

- •5.2.1. Влияние природы реагирующих веществ

- •5.2.2. Влияние концентрации реагентов.

- •5.2.3. Влияние температуры. Энергия активации

- •5.2.4. Влияние катализатора

- •5.3. Особенности кинетики гетерогенных реакций

- •5.4. Особенности кинетики цепных реакций

- •5.5. Химическое равновесие

- •5.5.1. Смещение химического равновесия

- •5.6. Ферментативный катализ и его особенности

- •5.7. Автоколебательные биохимические процессы

- •Г лава 6 растворы и их коллигативные свойства

- •6.1. Вода как растворитель и ее роль в жизнедеятельности организма

- •6.2. Термодинамика процесса растворения

- •6.З. Способы выражения концентрации растворов

- •6.4. Коллигативные свойства растворов

- •6.4.1. Диффузия

- •6.4.2. Осмос. Осмотическое и онкотическое давление

- •6.4.3. Давление насыщенного пара над раствором

- •6.4.4. Температура кипения и замерзания раствора

- •Глава 7 растворы электролитов и ионные равновесия

- •7.1. Электролитическая диссоциация

- •7.2. Равновесие в растворах слабых электролитов

- •7.2.1. Влияние общего иона и противоиона на равновесие

- •7.2.2. Взаимосвязь константы диссоциации и степени диссоциации

- •7.3. Особенности растворов сильных электролитов. Ионная сила раствора

- •7.4. Электролитическая диссоциация и ионное произведение воды

- •7.5. Водородный и гидроксильный показатели (рН и рОн)

- •7.6. Физико-химические основы водно-электролитного баланса в организме

- •Г лава 8 теория кислот и оснований и протолитические равновесия

- •8.1. Протолитическая теория кислот и оснований

- •8.2. Кислотно-основные свойства а-аминокислот

- •8.3. Важнейшие кислотно-основные реакции

- •8.3.1. Гидролиз солей

- •8.3.2. Реакции нейтрализации

- •8.3.3. Общая, активная и потенциальная кислотность растворов

- •8.4. Протолитический баланс. Буферные растворы и их свойства

- •8.5. Буферные системы организма, их взаимодействие, явления ацидоза и алкалоза

- •9.1. Основные понятия и факторы, влияющие на протекание окислительно-восстановительных реакций

- •9.2. Направление протекания окислительно-восстановительных реакций

- •9.3. Особенности биохимических окислительно-восстановительных процессов в организмах

- •9.3.1. Степень окисления углерода в органических соединениях

- •9.3.2. Биохимические реакции внутри- и межмолекулярной окислительно-восстановительной дисмутации за счет атомов углерода

- •9.3.3. Окислительно-восстановительные превращения кофакторов и коферментов оксидоредуктаз

- •9.3.4. Электронотранспортные цепи

- •9.3.5. Дегидрогеназное окисление-восстановление

- •9.3.6. Окислительное фосфорилирование

- •9.3.7. Фотофосфорилирование

- •9.3.8. Оксигеназное окисление-восстановление

- •9.3.9. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная система организма

- •9.4. Использование окислителей и восстановителей в медико-санитарной практике

- •Глава 10 комплексные соединения и их свойства

- •10.1. Основные понятия и терминология

- •10.2. Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения

- •10.3. Химические свойства комплексных соединений

- •10.4. Медико-биологическая роль комплексных соединений

- •10.5. Металлолигандный баланс и его нарушения

- •10.6. Комплексонометрия

- •Глава 11 гетерогенные процессы и равновесия в растворах

- •11.1. Основные понятия и теоретические основы

- •11.2. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом кристаллизации

- •11.3. Гетерогенные равновесия в растворах, связанные с процессом расслоения

- •11.4. Гетерогенные равновесия в живых системах

- •Глава 12 химия элементов-органогенов

- •12.2. Строение, химические свойства и роль элементов-органогенов и их соединений в растительном и животном мире

- •12.2.1. Водород и его соединения

- •12.2.2. Углерод и его соединения

- •12.2.3. Азот и его соединения

- •12.2.4. Фосфор и его соединения

- •12.2.5. Кислород и его соединения

- •12.2.6. Сера и ее соединения

- •12.3. Строение и химические свойства галогенов и их соединений

- •Глава 13 химия ионов металлов жизни и их роль в растительном и животном мире

- •13.1. Химия ионов s-металлов в организме

- •13.1.1. Натрий и калий

- •13.1.2. Магний и кальций

- •13.2. Химия ионов d-металлов в организме

- •13.2.1. Марганец

- •13.2.2. Железо и кобальт

- •13.2.3. Медь

- •13.2.4. Цинк

- •13.2.5. Молибден

- •Глава 14 химия и анализ загрязнений окружающей среды

- •14.1. Химия загрязнений атмосферы

- •14.1.1. Токсический смог

- •14.1.2. Фотохимический смог

- •14.1.3. Кислотные дожди

- •14.1.4. Загрязнение атмосферы другими токсикантами

- •14.1.5. Разрушение озонового слоя

- •14.2. Методы анализа токсикантов и методы снижения их поступления в атмосферу

- •14.3. Загрязнение гидросферы. Понятие об общих показателях, характеризующих природные и сточные воды

- •Глава 15 основные понятия органической химии

- •15.1. Основы классификации и номенклатуры органических соединений

- •15.2. Пространственная структура биоорганических молекул и виды изомерии

- •15.3. Понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле и электронные эффекты

- •15.4. Классификация органических реакций и их компонентов

- •Г лава 16 алифатические и ароматические углеводороды

- •16.1. Строение и реакционная способность алканов

- •16.2. Строение и реакционная способность ненасыщенных углеводородов: алкенов и диенов

- •16.3. Ароматические углеводороды (арены)

- •Глава 17 спирты, фенолы, простые эфиры, тиолы и сульфиды

- •17.2. Физико-химические свойства спиртов и фенолов

- •17.3. Химические свойства спиртов

- •17.4. Химические свойства фенолов

- •17.5. Простые эфиры

- •17.6. Тиолы и сульфиды

- •Г лава 18 альдегиды, кетоны и их производные

- •18.1. Строение, номенклатура и физико-химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2. Химические свойства альдегидов и кетонов

- •18.2.1. Кислотно-основные свойства

- •18.2.2. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •18.2.3. Окислительно-восстановительные свойства

- •18.2.4. Комплексообразующие свойства

- •18.3. Альдегиды и кетоны в окружающей среде

- •Г лава 19 карбоновые кислоты и их функциональные производные

- •19.2. Химические свойства предельных кислот и их производных

- •19.2.1. Кислотно-основные свойства

- •19.2.2. Карбоновые кислоты как ацилирующие реагенты

- •19.2.3. Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращения

- •19.2.4. Окислительно-восстановительные свойства карбоновых кислот и их производных

- •19.3. Особенности свойств замещенных карбоновых кислот и их производных

- •19.3.1. Дикарбоновые кислоты

- •19.3.2. Гидроксикарбоновые кислоты

- •19.3.3. Оксокарбоновые кислоты

- •19.3.4. Ненасыщенные карбоновые кислоты

- •19.4. Основные реакции метаболизма карбоновых кислот

- •19.4.1. Биосинтез жирных кислот

- •1 9.4.2. Биологическое окисление жирных кислот

- •19.4.3. Реакции цикла кребса

- •19.5. Кислоты ароматического ряда и их производные как лекарственные средства

- •Г лава 20 Липиды

- •20.1. Жиры и воски

- •20.2. Омыляемые сложные липиды

- •20.3. Неомыляемые липиды - низкомолекулярные биорегуляторы

- •Глава 21 аминокислоты, пептиды и белки

- •21.1. Строение, классификация и физико-химические свойства а-аминокислот

- •21.2. Химические свойства а-аминокислот

- •21.2.1. Кислотно-основные свойства и прототропная таутомерия

- •21.2.2. К0мплекс00бразующие свойства

- •21.2.3. Электрофильно-нуклеофильные свойства

- •21.2.4. Окислительно-восстановительные свойства

- •21.3. Структура и свойства пептидов

- •21.4. Структура и свойства белков

- •Глава 22 углеводы и полисахариды

- •22.1. Строение, изомерия и свойства моносахаридов

- •22.1.1. Химические свойства моносахаридов и их производных

- •22.1.2. Катаболизм глюкозы - гликолиз

- •22.3. Полисахариды, их структура и свойства

- •22.3.1. Гомополисахариды

- •22.3.2. Гетерополисахариды, протеогликаны, гликопротеины

- •Г лава 23 биологически важные азотсодержащие соединения

- •23.1. Электронные состояния атома азота в его соединениях и свойства этих соединений

- •23.2. Роль аммиака для живых организмов и пути его обезвреживания. Цикл мочевины и ее свойства

- •23.3. Азотсодержащие ароматические гетероциклические соединения

- •23.4. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты, их структура и свойства

- •Г лава 24 электрохимия. Электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.1. Электрическая подвижность ионов в растворе

- •24.2. Удельная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.3. Молярная электрическая проводимость растворов электролитов

- •24.4. Закон независимого движения ионов в разбавленных растворах (закон кольрауша)

- •24.5. Кондуктометрические методы анализа

- •24.5.1. Кондуктометрическое титрование

- •24.6. Электрическая проводимость биологических объектов в норме и патологии

- •Г лава 25 межфазные электрические потенциалы, гальванические цепи, потенциометрия

- •25.1. Возникновение двойного электрического слоя и виды электрических потенциалов

- •25.2. Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. Гальванические цепи. Уравнение нернста

- •25.3. Восстановительный потенциал

- •25.4. Диффузионный потенциал

- •25.5. Мембранный потенциал

- •25.6. Потенциометрия

- •25.6.1. Хлорсеребряный электрод сравнения

- •25.6.2. Ионо- и молекулярноселективные электроды определения

- •25.6.3. Потенциометрическое титрование

- •Глава 26 физико-химические основы поверхностных явлений

- •26.1. Свободная поверхностная энергия

- •26.2. Сорбция и ее виды

- •26.3. Абсорбция

- •26.4. Адсорбция

- •26.4.1. Адсорбция на неподвижной поверхности раздела фаз

- •26.4.2. Молекулярная адсорбция из растворов на твердых адсорбентах

- •26.4.3. Адсорбция ионов из растворов

- •26.4.4. Ионообменная адсорбция

- •26.5. Адсорбция на подвижной поверхности раздела фаз

- •26.6. Поверхностно-активные вещества

- •26.7. Хроматография

- •Глава 27 физикохимия дисперсных систем

- •27.2. Лиофобные коллоидные растворы

- •27.2.1. Строение мицелл в лиофобных коллоидных растворах

- •27.2.2. Свойства лиофобных коллоидных растворов

- •27.2.3. Влияние высокомолекулярных соединений на устойчивость лиофобных коллоидов. Флокуляция

- •27.3. Лиофильные коллоидные растворы

- •27.3.1. Строение мицелл пав и вмс в водных коллоидных растворах в зависимости от их концентрации

- •27. 3. 2. Получение и свойства лиофильных коллоидных растворов

- •27.3.3. Моющее действие растворов пав

- •27.3.4. Особенности растворов биополимеров

- •27.4. Структурообразование в растворах вмс. Возникновение связнодисперсных систем и их свойства

- •27.5. Грубодисперсные системы

- •27.5.1. Суспензии

- •27.5.2. Эмульсии

- •27.5.3. Аэрозоли

- •27.6. Электрокинетические явления в дисперсных системах

- •27.7. Ткани организма - дисперсные системы

- •27.7.1. Строение и свойства межклеточных мембран

- •27.7.2. Кровь - сложная дисперсная система

- •Приложение 1 применение осмолярной и осмоляльной концентраций в практической медицине

19.2.3. Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращения

Среди производных карбоновых кислот в организме чаще всего встречаются их сложные эфиры (ацилпроизводные спиртов), тиоэфиры (ацилпроизводные тиолов) и амиды (ацилпроизводные аммиака или аминов).

Сложные

эфиры и тиоэфиры. Эфиры

имеют общую формулу![]() ,

а тиоэфиры

,

а тиоэфиры![]() ,

,

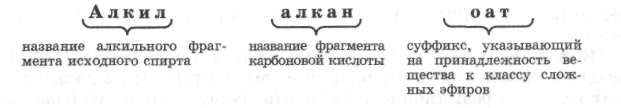

где R и R' - углеводородные радикалы. Названия сложных эфиров строятся из названий исходных кислоты и спирта. По систематической номенклатуре общее название сложных эфиров - алкилалканоаты.

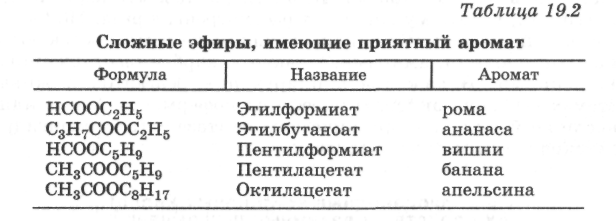

Сложные эфиры широко распространены в живой природе. Многие из них входят в состав цветов, ягод и фруктов, определяя их аромат (табл. 19.2), и используются в пищевой и парфюмерной промышленности. Тиоэфиры также отличает резкий запах, но очень неприятный, который обнаруживается уже в ничтожных концентрациях.

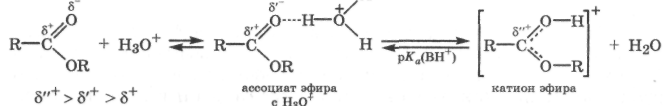

Сложные эфиры, подобно карбоновым кислотам, образуют ассоциат с ионом гидроксония, который в очень кислой среде (> 50 % H2SO4) превращается в катион эфира:

В результате этих процессов происходит активация электрофильного центра на углеродном атоме карбонильной группы сложного эфира, по которому протекают реакции нуклеофильного замещения: гидролиз и ацилирование.

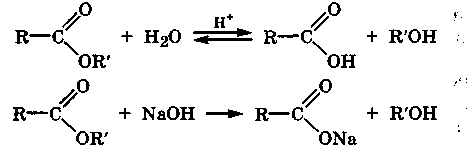

Гидролиз сложных эфиров. Реакция расщепления сложных эфиров на кислоту и спирт при действии воды происходит и в кислой, и в щелочной среде. Однако в присутствии щелочи реакция гидролиза (омыления) необратима, так как получается соль карбоновой кислоты, содержащая устойчивый ацилатанион:

Реакция гидролиза сложных эфиров обратна реакции этерификации.

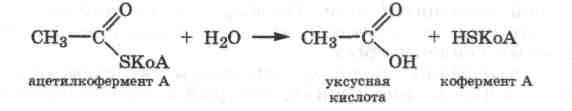

В отличие от обычных сложных эфиров,

карбонильный атом углерода в тиоэфирах

несет больший положительный заряд, что

делает их более реакционноспособными.

Вследствие этого связь С—S

в ацилкоферменте А - макроэргическая.

При

гидролизе ацетилко-фермента А выделяется

даже несколько большая энергия, чем при

гидролизе АТФ (AG°

= -32,9

и -30,5 кДж/моль соответственно):

отличие от обычных сложных эфиров,

карбонильный атом углерода в тиоэфирах

несет больший положительный заряд, что

делает их более реакционноспособными.

Вследствие этого связь С—S

в ацилкоферменте А - макроэргическая.

При

гидролизе ацетилко-фермента А выделяется

даже несколько большая энергия, чем при

гидролизе АТФ (AG°

= -32,9

и -30,5 кДж/моль соответственно):

Это обстоятельство способствует активности ацилкоферментов А в реакциях, протекающих в организме с их участием.

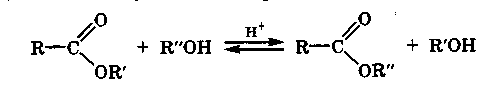

Ацилирование спиртов сложными эфирами. Сложные эфиры взаимодействуют со спиртами с образованием нового сложного эфира. Эта реакция называется переэтерификацией, а в биохимии ее называют реакцией трансацилирования. Реакция трансацилирования обычно катализируется кислотами, и в этих случаях она обратима:

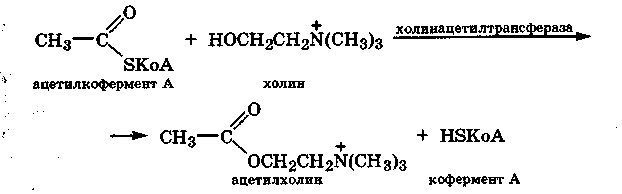

В организме реакция трансацилирования (переэтерификации) катализируется ферментами трансферазами, которые способствуют переносу ацилов от сложных эфиров на спирты, амины и другие субстраты. Источником ацилов обычно являются ацилкоферменты А, т. е. тиоэфиры карбоновых кислот. Одним из примеров реакции трансацилирования является синтез ацетилхолина с помощью ацетилкофермента А:

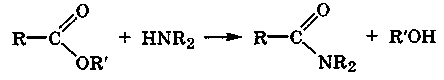

Ацилирование аминов сложными эфирами. Сложные эфиры взаимодействуют с аммиаком или аминами (реакция аминолиза) с образованием амидов соответствующих карбоновых кислот:

Кроме реакций нуклеофильного замещения (гидролиза и ацилирования) молекулы сложных эфиров вступают в реакции конденсации друг с другом с образованием связи С—С. В образовании новой связи участвуют углеродный атом карбонильной группы одной молекулы эфира и а-углеродный атом другой молекулы эфира. Эта реакция конденсации (С-ацилирования) сопровождается окислительно-восстановительными превращениями, и поэтому она будет рассмотрена в разд. 19.2.4, 19.3.3, 19.4.

Амиды![]() .

.

В молекулах амидов имеет место сопряжение неподеленной электронной пары атома азота с π-системой двойной связи С=0 (р,777 л-сопряжение). В результате связь С—N в амидах становится короче, чем в аминах, а длина связи С=О такая же, как в карбоновых кислотах, где имеет место аналогичное р, π -сопряжение (разд. 19.2.1). Благодаря сопряжению атомы амидной группировки находятся в одной плоскости и вращение по амидной связи С—N в значительной степени заторможено, так как эта связь имеет частично характер двойной связи.

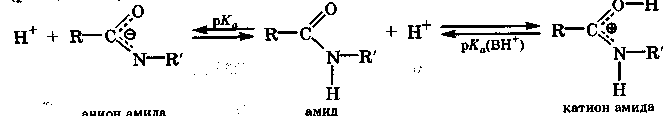

О сновность

амидов [рКа(ВH+)

=

0 - -2] выше, чем сложных эфиров [рКа(ВН+)

=

-5 - -6]. В то же время их основность

значительно меньше основности аминов

[pKa(BH+)

= 5 - 10] ввиду иной гибридизации атомных

орбиталей атома азота, способствующей

сильному взаимодействию неподеленной

электронной пары атома азота с двойной

связью карбонильной группы (разд. 23.1).

Если в молекуле амида имеется связь

N—Н,

то возможна его кислотная ионизация.

Амиды являются слабыми NH-кислотами

(рКа

= =

13 - 15), и их кислотность сравнима с

кислотностью спиртов (разд. 17.2):.

сновность

амидов [рКа(ВH+)

=

0 - -2] выше, чем сложных эфиров [рКа(ВН+)

=

-5 - -6]. В то же время их основность

значительно меньше основности аминов

[pKa(BH+)

= 5 - 10] ввиду иной гибридизации атомных

орбиталей атома азота, способствующей

сильному взаимодействию неподеленной

электронной пары атома азота с двойной

связью карбонильной группы (разд. 23.1).

Если в молекуле амида имеется связь

N—Н,

то возможна его кислотная ионизация.

Амиды являются слабыми NH-кислотами

(рКа

= =

13 - 15), и их кислотность сравнима с

кислотностью спиртов (разд. 17.2):.

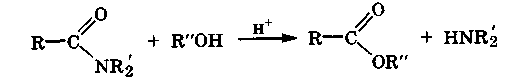

Реакции нуклеофильного замещения. Амиды в присутствии щелочи или кислоты легко гидролизуются:

![]()

В кислой среде вследствие протонирования молекула амида активируется и может ацилировать спирты, образуя сложный эфир карбоновой кислоты и амин:

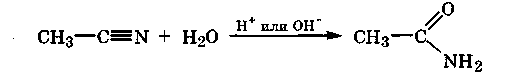

Реакции с электрофильными реагентами. Электрофильные реагенты атакуют в амидах кислородный атом карбонильной группы. Так, при нагревании амидов с сильными электрофилами (Р205, РОС13) происходит внутримолекулярное отщепление молекулы воды с образованием нитрилов карбоновых кислот:

Нитрилы![]() Нитрилы

являются очень слабыми N-ocнованиями

[рКа(ВН+)

= -10],

поскольку их атом азота имеет

sр-гибридизацию.

Поэтому он более электроотрицателен и

значительно сильнее удерживает свою

неподеленную электронную пару, чем атом

азота в других азотсодержащих соединениях

(разд. 23.1).

Нитрилы

являются очень слабыми N-ocнованиями

[рКа(ВН+)

= -10],

поскольку их атом азота имеет

sр-гибридизацию.

Поэтому он более электроотрицателен и

значительно сильнее удерживает свою

неподеленную электронную пару, чем атом

азота в других азотсодержащих соединениях

(разд. 23.1).

Нитрилы

легко подвергаются гидратации в кислой

или щелочной среде за счет нуклеофильного

присоединения воды к сильнополярной

тройной связи![]() с

образованием амида соответствующей

кислоты:

с

образованием амида соответствующей

кислоты:

Ацилирующего действия нитрилы не проявляют. Подобно другим производным карбоновых кислот нитрилы за счет a-водородного атома являются слабыми С—Н-кислотами, образующими карбанион на a-углеродном атоме. Такой карбанион легко присоединяется к карбонильным соединениям по реакции типа альдольной конденсации.

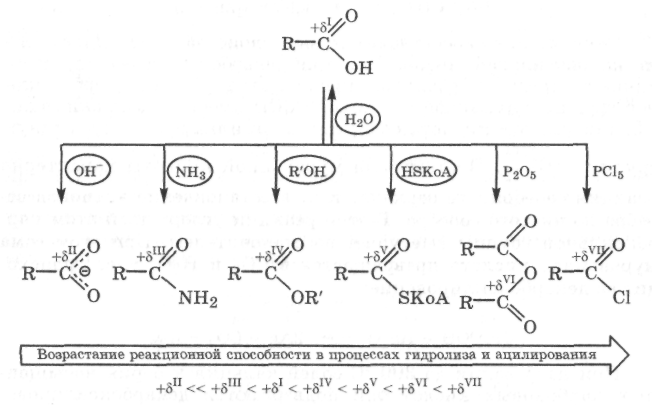

Взаимные превращения производных карбоновых кислот. Рассмотренные производные карбоновых кислот склонны к взаимопревращениям за счет реакций нуклеофильного замещения у карбонильного углеродного атома. Это отражено на рис. 19.1. На схеме указаны типовые реагенты, при помощи которых из карбоновой кислоты могут быть получены ее производные. Реагенты, отмеченные кружком, позволяют получить

Рис. 19.1. Схема получения производных карбоновых кислот и их превращений

соответствующие им ацилпроизводные из любых других, расположенных на схеме правее. Наиболее реакционноспособны галогенангидриды карбоновых кислот (ацилгалогениды), которые можно превратить в ангидриды, сложные эфиры или амиды обработкой их или солью кислоты, или спиртом, или аммиаком соответственно. Ангидриды кислот легко превращаются в сложные эфиры или амиды. В организме галогенангидриды или ангидриды карбоновых кислот не встречаются. Ацил-коферменты А по ацилирующей способности близки к ангидридам кислот. В организме они легко превращаются в сложные эфиры или амиды. Сложные эфиры действием аммиака или амина превращаются в амиды.