- •Лекция №2. Основные этапы развития биосферы на Земле

- •Лекция №3. Наследование групп крови, резус-фактор. Молекулярные машины.

- •Результаты опроса.

- •Наследование групп крови резус

- •Аминокислотная последовательность резус-белка человека

- •Последовательность нуклеотидов кодирующей части гена резус-белка человека

- •Молекулярные машины.

- •Двигатель бактерий

- •Литература по теме лекции:

- •Более подробно

- •Лекция №5. Синтез днк, рнк и белков

- •Репликация днк

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Лекция №6. Структура биологии как науки. Ранние этапы эволюции жизни.

- •Ранние этапы эволюции жизни

- •Биогеохимические циклы

- •Лекция №7. Строение и функции прокариотической клетки

- •Строение клетки прокариот

- •Фотосинтез и азотфиксация

- •Где живут бактерии

- •Симбионты и паразиты человека

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Вероятность заражения вич при однократном воздействии

- •Защитные средства.

- •Небактериальные инфекции урогенитального тракта

- •Литература

- •Лекция №8. Поведение бактерий

- •Дополнительный материал. Ориентация в пространстве одноклеточных и многоклеточных эукариот

- •Структура генома прокариот

- •Что удается узнать о бактериях по их геному. Состав генома (какие гены присутствуют)

- •Ориентация генов (направление транскрипции)

- •Минимальный набор генов живой клетки

- •Гомологичные гены и копийность генов

- •Изменение функции гена в процессе эволюции

- •Литература:

- •Лекция №9. Обзорная лекция по эволюции животных

- •Логика зоологии

- •1. Кто такие животные (чем животные отличаются от растений).

- •2. Биологическая систематика.

- •3. Простейшие.

- •4. Тип кишечнополостные.

- •5. Радиально-симметричные животные.

- •6. Тип Плоские черви.

- •7. Тип Круглые черви или Нематоды.

- •8. Тип Кольчатые черви.

- •9. Тип Моллюски.

- •10. Тип Членистоногие.

- •11. Пищевые ресурсы палеозоя.

- •12. Завоевание суши.

- •13. Насекомые.

- •14. Механизм преадаптации.

- •15. Вторичноротые.

- •16. Тип Хордовые.

- •17. Позвоночные, этапы большого пути.

- •Лекция №10. Обзорная лекция по эволюции растений

- •Лекция №11. Кооперативные процессы в эволюции

- •Лекция №12. Процессы кооперации в социальной эволюции

- •Возвращение блудного сына Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), 1668/69, Голландия

- •Возвращение блудного сына и.П. Чернов 1795 г.

- •Эволюция социальной организации у человека

- •Лекция №13. Строение эукариотической клетки

- •Лекция №14. Популяционная динамика

- •Лекция №15. Митоз, мейоз, гаметогенез, оплодотворение и эмбриональное развитие

- •Краткий обзор этапов гаметогенеза

- •Гомеозисные гены

- •Лекция №16. Основные принципы наследования и наследственности

- •Лекция №17. Связь генотипа и фенотипа: варианты проявления менделевских закономерностей

- •Лекция №19. Геномика

- •Лекция №20. Геномика (часть 2)

- •Альтернативный сплайсинг, биологическая роль и механизмы

- •Механизм сплайсинга

- •Классификация генов по их функциям

- •Лекция №21. Изменение популяционных частот аллелей у человека в различной природной и культурной среде

- •Генетическое разнообразие современного человечества

- •Адаптация к геоклиматическим факторам

- •Адаптация к особенностям питания и типу хозяйства

- •Инфекции как фактор отбора

- •Генетическая детерминация химических зависимостей

- •Лекция №22. Экология

- •Лекция №23. Нейробиология и генетика поведения

- •Лекция №25. Биоинформатика

- •(Доказать!)

- •Множественное выравнивание

- •Предсказания вторичной структуры рнк

- •Исследование консервативности альтернативного сплайсинга, или Почему мышь не стала человеком?

- •Альтернативный сплайсинг

- •Частота альтернативного сплайсинга

Адаптация к геоклиматическим факторам

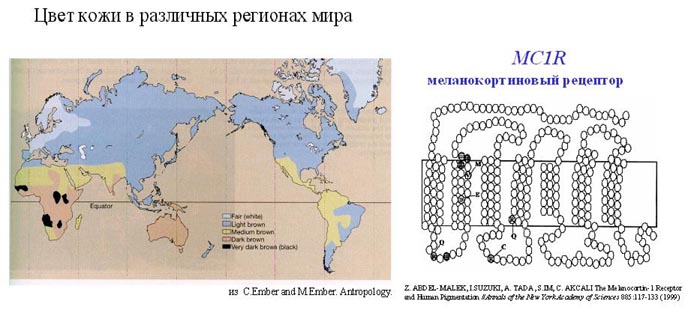

Наиболее известный признак, связанный с адаптацией к климату – цвет кожи. Там, где ультрафиолет наиболее интенсивен – там самая темная коже у людей. В северных широтах кожа у людей самая светлая, если бы это было не так, у детей был бы рахит, так как темная кожа защищает от ультрафиолета, под действием которого вырабатывается витамин Д. Витамин Д необходим для усвоения кальция. Интенсивность кожной пигментации связана с накоплением пигмента меланина, которое контролируется белком мелонокартиновым рецептором. Ген, кодирующий данный белок, исследован у разных народов, и было показано, что накопление мутаций, ведущих к ослаблению пигментации, происходило у жителей Азии и Европы. Интересен тот факт, что хотя у народов Африки самое высокое генетическое разнообразие, по этому гену мутации там отсутствуют, так как светлая кожа там неадаптивна. На рисунке показано широтное распределение кожной пигментации.

Интенсивность кожной пигментации негативно коррелирует с широтой, хотя встречаются некоторые исключения. Например, у эскимосов кожа немного темнее, чем у других популяций, живущих на той же широте. Предполагается, что это из-за того, что они пришли из более южных районов в недалеком прошлом и не успели адаптироваться, или из-за того, что они много едят печени морских животных, где много витамина Д.

Рост и форма тела также являются адаптацией к климатическим условиям. На севере выгоднее всего быть низкого роста, с более короткими конечностями, так как будут наименьшие потери тепла через кожу, на юге – наоборот, худым и высоким, чтобы больше терять тепло.

Адаптация к особенностям питания и типу хозяйства

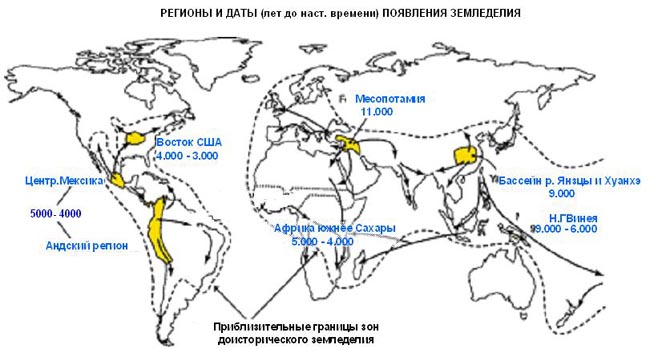

После перехода от присваивающего хозяйства многое изменилось: от кочевого образа жизни люди перешли к оседлому, питание стало более однообразным (вместо десятков диких растений и животных ), возросла плотность населения и возникли более благоприятные условия для распространения инфекций.

Раньше всего земледелие появилось на Ближнем Востоке в районе Месопотамии, в так называемом «плодородном полумесяце» (здесь очень благоприятный климат), затем в Китае. Здесь начали выращивать рис через 2000 лет после появления земледелия в Месопотамии. И еще через несколько тысяч лет появились независимые самостоятельные зоны земледелия в Америке, а только потом и в Африке.

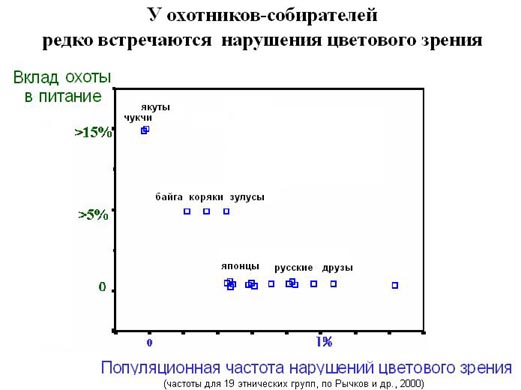

После появления земледелия возросла частота нарушений зрения, например, дальтонизма. Понятно, почему - альтернатива такая: либо дальтоник, либо охотник. От успеха на охоте зависит количество детей; женщины предпочитают выбирать хороших охотников себе в мужья, так что у хорошего охотника больше шансов оставить потомство. Частота нарушения цветового зрения в обществах, где вклад охоты-собирательства 15% и выше, близка к нулю. У индустриализованных странах частота дальтонизма может достигать 7%.

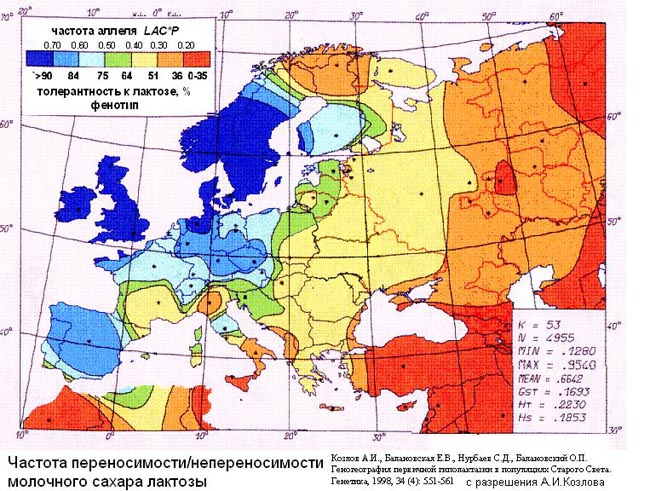

Есть еще один интересный ген, связанный со способностью пить молоко. Все млекопитающие кормят своих детенышей молоком, и чтобы расщеплять молочный сахар лактозу в кишечнике детеныша вырабатывается фермент лактаза. И у всех нормальных млекопитающих по окончании периода грудного вскармливания лактаза перестает синтезироваться, потому что в дикой природе им молоко больше никто не даст.

Так же было и у людей, пока у них не появилось молочное животноводство. С его появлением, стало выгодно пить молоко и взрослым, так как оно является ценным пищевым ресурсом. Но дело в том, что если взрослый человек, у которого лактаза не синтезируется, пьет молоко, ему становится очень плохо, у него вздувается живот и начинается понос. Это происходит, потому, что сахар, нерасщепленный лактазой в кишечнике, перерабатывается бактериями, которые на него бурно набрасываются и расщепляют его с выделением водорода. Человек становится похожим на шарик, наполненный водородом, что порождает массу неприятных симптомов. В норме синтез лактазы прекращается примерно в пять лет. Охотники-собиратели кормят своих детей грудью до трех-пяти лет. Но у европейцев распространилась мутация, которая препятствует отключению фермента в пятилетнем возрасте. Эта мутация найдена, она находится в регуляторном участке гена лактазы. У 90% взрослого населения датчан синтез лактазы продолжается. У китайцев только 2% взрослого населения способны усваивать молоко, но они все равно его не пьют, в их культуре это не принято, они молоко за еду для взрослых не считают. Среди русских 30-40% взрослых не могут пить молоко. Есть корреляция с широтой частоты этой мутации – на севере молоко важнее как источник кальция, так как там меньше интенсивность ультрафиолетового излучения.

Еще один интересный ген – аполипопротеин Е. О нем уже шла речь на одной из прошлых лекциях. Разные аллели этого гена связаны с разными уровнями холестерина. Самый высокий уровень – у носителей аллеля е4. Уровень холестерина разный у разных этнических групп. У европейцев частота этого аллеля 5-15%, и он ассоциирован с рядом болезней, в том числе с болезнью Альцгеймера. У гомозигот по аллелю е4 вероятность заболеть старческим слабоумием выше в 10 раз, чем у тех людей, у которых этого аллеля нет. На севере уровень холестерина и частота е4 больше, чем на юге. На экваторе частота аллеля е4 около 3-5%. У лапландцев (саамов) - 20-30%. У бушменов он достигает 40%, но никакой болезни Альцгеймера у них нет. И не потому, что они не доживают до такого возраста, просто у них этот ген ни с какими рисками не ассоциирован. Когда это было обнаружено, выдвинули предположение, что этот ген относится к так называемым «жадным» генам. Раньше была низкохолестериновая бессолевая диета, и сахар тоже охотникам-собирателям никто просто так не давал. И им приходилось эти ценные вещества эффективно усваивать из той пищи, которая была им доступна. Теперь сахар, соль и масло продаются в любом магазине, а организм человека «заточен» на то, что это ценные вещества, и людям кажется, что они вкусные. И те гены, которые раньше помогали человеку запастись необходимыми веществами, стали аллелями риска. Иногда их называют «жадными» генами. Те гены, которые обеспечивали эффективное поглощение холестерина, стали факторами риска атеросклероза; те, которые обеспечивали эффективное поглощение соли – факторами риска гипертонии, сахара – факторами риска диабета.

Когда исследовали питание бушменов - охотников-собирателей, живущих в Южной Африке, оказалось, что оно соответствующим рекомендациям ВОЗ по общему балансу белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и калорий. Они ведут тот образ жизни, к которому человек приспособлен лучше всего. Биологически человек и его непосредственные предки на протяжении сотен тысяч лет адаптировались к образу жизни охотников-собирателей. Рекомендации врачей по поддержанию здоровья - физическая активность, прием витаминов и микроэлементов, ограничение соли и т.п. по сути искусственно воссоздают условия, в которых человек жил большую часть времени своего существования как биологического вида.