- •Лекция №2. Основные этапы развития биосферы на Земле

- •Лекция №3. Наследование групп крови, резус-фактор. Молекулярные машины.

- •Результаты опроса.

- •Наследование групп крови резус

- •Аминокислотная последовательность резус-белка человека

- •Последовательность нуклеотидов кодирующей части гена резус-белка человека

- •Молекулярные машины.

- •Двигатель бактерий

- •Литература по теме лекции:

- •Более подробно

- •Лекция №5. Синтез днк, рнк и белков

- •Репликация днк

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Лекция №6. Структура биологии как науки. Ранние этапы эволюции жизни.

- •Ранние этапы эволюции жизни

- •Биогеохимические циклы

- •Лекция №7. Строение и функции прокариотической клетки

- •Строение клетки прокариот

- •Фотосинтез и азотфиксация

- •Где живут бактерии

- •Симбионты и паразиты человека

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Вероятность заражения вич при однократном воздействии

- •Защитные средства.

- •Небактериальные инфекции урогенитального тракта

- •Литература

- •Лекция №8. Поведение бактерий

- •Дополнительный материал. Ориентация в пространстве одноклеточных и многоклеточных эукариот

- •Структура генома прокариот

- •Что удается узнать о бактериях по их геному. Состав генома (какие гены присутствуют)

- •Ориентация генов (направление транскрипции)

- •Минимальный набор генов живой клетки

- •Гомологичные гены и копийность генов

- •Изменение функции гена в процессе эволюции

- •Литература:

- •Лекция №9. Обзорная лекция по эволюции животных

- •Логика зоологии

- •1. Кто такие животные (чем животные отличаются от растений).

- •2. Биологическая систематика.

- •3. Простейшие.

- •4. Тип кишечнополостные.

- •5. Радиально-симметричные животные.

- •6. Тип Плоские черви.

- •7. Тип Круглые черви или Нематоды.

- •8. Тип Кольчатые черви.

- •9. Тип Моллюски.

- •10. Тип Членистоногие.

- •11. Пищевые ресурсы палеозоя.

- •12. Завоевание суши.

- •13. Насекомые.

- •14. Механизм преадаптации.

- •15. Вторичноротые.

- •16. Тип Хордовые.

- •17. Позвоночные, этапы большого пути.

- •Лекция №10. Обзорная лекция по эволюции растений

- •Лекция №11. Кооперативные процессы в эволюции

- •Лекция №12. Процессы кооперации в социальной эволюции

- •Возвращение блудного сына Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), 1668/69, Голландия

- •Возвращение блудного сына и.П. Чернов 1795 г.

- •Эволюция социальной организации у человека

- •Лекция №13. Строение эукариотической клетки

- •Лекция №14. Популяционная динамика

- •Лекция №15. Митоз, мейоз, гаметогенез, оплодотворение и эмбриональное развитие

- •Краткий обзор этапов гаметогенеза

- •Гомеозисные гены

- •Лекция №16. Основные принципы наследования и наследственности

- •Лекция №17. Связь генотипа и фенотипа: варианты проявления менделевских закономерностей

- •Лекция №19. Геномика

- •Лекция №20. Геномика (часть 2)

- •Альтернативный сплайсинг, биологическая роль и механизмы

- •Механизм сплайсинга

- •Классификация генов по их функциям

- •Лекция №21. Изменение популяционных частот аллелей у человека в различной природной и культурной среде

- •Генетическое разнообразие современного человечества

- •Адаптация к геоклиматическим факторам

- •Адаптация к особенностям питания и типу хозяйства

- •Инфекции как фактор отбора

- •Генетическая детерминация химических зависимостей

- •Лекция №22. Экология

- •Лекция №23. Нейробиология и генетика поведения

- •Лекция №25. Биоинформатика

- •(Доказать!)

- •Множественное выравнивание

- •Предсказания вторичной структуры рнк

- •Исследование консервативности альтернативного сплайсинга, или Почему мышь не стала человеком?

- •Альтернативный сплайсинг

- •Частота альтернативного сплайсинга

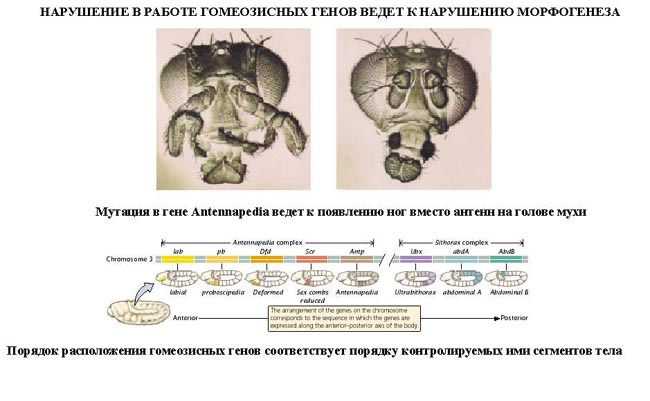

Гомеозисные гены

После сегментации и установления ориентации сегментов активируются так называемые геомеозисные гены. Различные их наборы активируются специфическими соотношениями концентраций белков, упоминавшихся выше.

Продукты гомеозисных генов активируют другие гены, которые определяют сегмент-специфичные особенности. Глаза в норме возникают только на головном сегменте, а ноги – только на грудных сегментах.

Гомеозисные гены кодируют регуляторные белки, связывающиеся с ДНК. Каждый из них содержит кластер нуклеотидов, называемый гомеобоксом, которые сходен во всех гомеотических генах. Он содержит 180 нуклеотидов и кодирует 60 аминокислот, функционирующих как ДНК-связывающий домен.

У дрозофилы имеется два основных кластера гомеотических генов: комплекс Antennapedia (5 генов у дрозофилы) который определяет развитие головы и передних торакальных сегментов, и комплекс Bithorax (3 гена) который контролирует развитие задних торакальных и брюшных сегментов. Порядок расположения генов тот же, что и сегментов, в которых они экспрессируются.

Впервые мутации гомеозисных генов были идентифицированы в 1894 году, когда Уильям Бэтсон заметил, что у растений иногда части цветка появляются на неправильных местах. Гомеозисные гены как бы определяют адрес клетки в конкретном сегменте, сообщая клеткам, в каком районе они находятся. Когда они мутируют, клетки получают "ложный адрес" и ведут себя так, будто они находятся в другом месте эмбриона

Нарушения в работе гомеозисных генов (вызванные мутациями или внешними воздействиями) нарушают формирование структур тела и могут привести, например, к образованию глаз на лапках у мухи, или к тому, что вместо антенн на голову у нее вырастут ноги (как это показано на рисунке). У человека найдены мутации в гомеозисных генах, приводящие к недоразвитию зубов, например, и к другим, более тяжелым нарушениям.

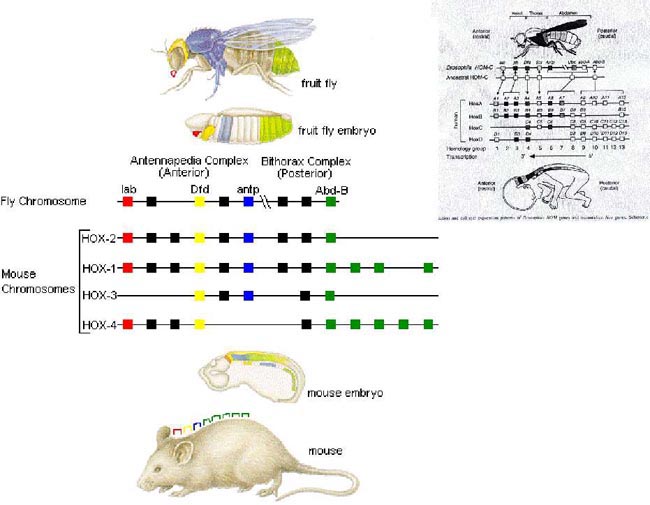

После того, как были открыты и изучены геомео-гены дрозофилы, сходные гены были найдены у всех других животных от нематоды до человека. У млекопитающих они называются Hox генами (гомеобокс-содержащими генами) и также кодируют белки, регулирующие транскрипции и определяющие структуры тела и их положение в передне-заднем направлении.

Таким образом, в эмбриональном развитии исходный градиент белков и мРНК в яйцеклетке стимулирует локальную экспрессию генов эмбриона, которая ведет дальнейшей дифференциации генной экспрессии и определяет судьбу клеток развивающегося эмбриона. Процесс, в котором формируются конечности, ткани и органы, называется морфогенезом, и определяется последовательностью переключения экспрессии групп генов, однако эти гены пока не столь детально изучены.

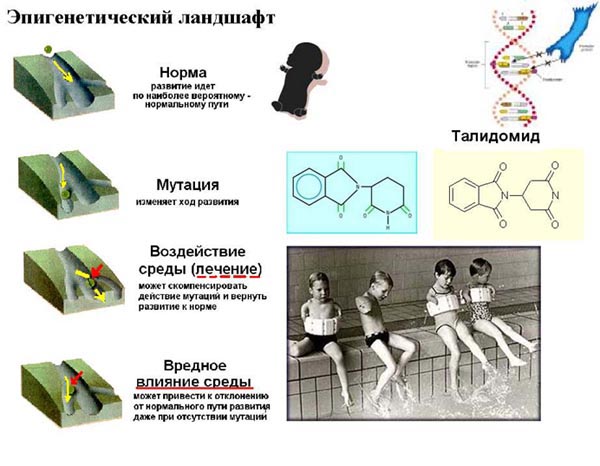

В процессе эмбриогенеза осуществление записанной в генах программы развития происходит в конкретных условиях среды. Взаимодействие генов и среды можно описать на следующей модели. Эмбриональное развитие можно сравнить с шариком, катящимся по наклонной поверхности с разными желобками. Такое представление эмбрионального развития, названное эпигенетическим ландшафтом, был предложен Кондратом Уоддингтоном.

Самый глубокий желобок (соответствующий наиболее вероятному пути) определяет нормальное развитие организма. Но у основного желобка есть много разветвлений, менее глубоких, соответствующих патологии, аномальному развитию организма, по ним шарик покатится с меньшей долей вероятности. Мутации меняют соотношение вероятностей разных путей (на рисунке – меняется глубина желобков), и увеличивают вероятность развития по "неправильному" патологическому пути. Однако в части случаев воздействие среды (лечение) может скомпенсировать дефект и вернуть организм на нормальный путь развития. Например, фенилкетонурия – наследственная болезнь, которую можно лечить. Суть болезни заключается в том, что у больных отсутствует фермент фенилаланингидроксилаза, превращающий аминокислоту фенилаланин в другую аминокислоту, тирозин. При блокировании нормальных путей катаболизма фенилаланина его превращение идет другими путями, обычно играющими второстепенную роль. Фенилаланин превращается в кетокислоту фенилпируват (фенилпировиноградная кислота) и другие продукты. Избыточные количества фенилпирувата легко определить по анализу мочи, и такой анализ проводится всем новорожденным в нашей стране. Одним из симптомов этой болезни является развитие умственной отсталости, которое во взрослом состоянии уже необратимо. Лечить болезнь можно в детстве специальной диетой, при которой в организме не из чего будет вырабатывать пировиноградную кислоту. Частота заболевания около 1:10 000 новорожденных, и чем раньше начато лечение – тем лучше результаты. Именно поэтому проводится тотальная диагностика новорожденных. Интересно то, что если ребенок перестает придерживаться лечебной диеты, то болезнь опять станет прогрессировать. Поэтому диету надо соблюдать до остановки физиологического роста, примерно до 20 лет, когда токсичное воздействие будет менее опасным. Больные фенилкетонурией при беременности обязательно должны соблюдать диету, так как иначе плод будет отравлен из-за нарушения обмена веществ у матери.

Таким образом, при лечении, то есть полезном воздействии внешней среды, можно вернуть развитие организма в нормальное русло. Но действие окружающей среды может быть и вредным, то есть у организма под действием внешней среды возникают отклонения развития при совершенно нормальных генах. Для примера рассмотрим один случай. В 60-х годах в Германии было сильно разрекламировано новое снотворное под названием талидомид. Среди принимавших новое лекарство были беременные женщины. Спустя некоторое время было замечено, что в стране стало рождаться много детей с патологией конечностей. У них отсутствовали длинные кости конечностей, то есть прямо от основания тела начинались кисти или ступни.

Раньше такое заболевание встречалась один раз на несколько тысяч новорожденных, и вдруг такой всплеск. Начали проводиться исследования, и выяснилось, что причина в новом лекарстве. Как оказалось, талидомид имеет большое сродство к гуанину. Взаимодействуя с ДНК, он может приводить к функциональным нарушениям. Промотор гена, отвечающего за рост и развитие длинных конечностей, содержит большое количество гуанина, таким образом, талидомид нарушает работу этих генов, и зачатки костей длинных конечностей так и не начинают развиваться. Многие из этих детей не выжили, часть из тех, кто выжил, ведут жизнь инвалидов, но есть среди них люди, которые, несмотря на инвалидность, реализовали свои возможности.

После талидомидной трагедии все новые лекарства проверяют на тератогенную (вызывающую нарушения развития плода) активность, и для каждого препарата указано, можно ли его принимать беременным. Однако следует учитывать, что во время беременности, особенно на ранних этапах, женщина не должна принимать лекарства, не посоветовавшись с врачом, из-за возможных вредных воздействий на плод.

В настоящее время уровень тяжелых врожденных уродств составляет 1-2%, из них около трети по генетическим причинам, около трети – из-за воздействий среды, и для трети причина неизвестна. Подбирая условия среды, соответствующие индивидуальным особенностям организма, можно скомпенсировать часть врожденных дефектов.

Взаимодействие генов и среды в процессе индивидуального развития можно сравнить с игрой в карты: хороший игрок может выиграть и с плохими картами.