- •Лекция №2. Основные этапы развития биосферы на Земле

- •Лекция №3. Наследование групп крови, резус-фактор. Молекулярные машины.

- •Результаты опроса.

- •Наследование групп крови резус

- •Аминокислотная последовательность резус-белка человека

- •Последовательность нуклеотидов кодирующей части гена резус-белка человека

- •Молекулярные машины.

- •Двигатель бактерий

- •Литература по теме лекции:

- •Более подробно

- •Лекция №5. Синтез днк, рнк и белков

- •Репликация днк

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Лекция №6. Структура биологии как науки. Ранние этапы эволюции жизни.

- •Ранние этапы эволюции жизни

- •Биогеохимические циклы

- •Лекция №7. Строение и функции прокариотической клетки

- •Строение клетки прокариот

- •Фотосинтез и азотфиксация

- •Где живут бактерии

- •Симбионты и паразиты человека

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Вероятность заражения вич при однократном воздействии

- •Защитные средства.

- •Небактериальные инфекции урогенитального тракта

- •Литература

- •Лекция №8. Поведение бактерий

- •Дополнительный материал. Ориентация в пространстве одноклеточных и многоклеточных эукариот

- •Структура генома прокариот

- •Что удается узнать о бактериях по их геному. Состав генома (какие гены присутствуют)

- •Ориентация генов (направление транскрипции)

- •Минимальный набор генов живой клетки

- •Гомологичные гены и копийность генов

- •Изменение функции гена в процессе эволюции

- •Литература:

- •Лекция №9. Обзорная лекция по эволюции животных

- •Логика зоологии

- •1. Кто такие животные (чем животные отличаются от растений).

- •2. Биологическая систематика.

- •3. Простейшие.

- •4. Тип кишечнополостные.

- •5. Радиально-симметричные животные.

- •6. Тип Плоские черви.

- •7. Тип Круглые черви или Нематоды.

- •8. Тип Кольчатые черви.

- •9. Тип Моллюски.

- •10. Тип Членистоногие.

- •11. Пищевые ресурсы палеозоя.

- •12. Завоевание суши.

- •13. Насекомые.

- •14. Механизм преадаптации.

- •15. Вторичноротые.

- •16. Тип Хордовые.

- •17. Позвоночные, этапы большого пути.

- •Лекция №10. Обзорная лекция по эволюции растений

- •Лекция №11. Кооперативные процессы в эволюции

- •Лекция №12. Процессы кооперации в социальной эволюции

- •Возвращение блудного сына Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), 1668/69, Голландия

- •Возвращение блудного сына и.П. Чернов 1795 г.

- •Эволюция социальной организации у человека

- •Лекция №13. Строение эукариотической клетки

- •Лекция №14. Популяционная динамика

- •Лекция №15. Митоз, мейоз, гаметогенез, оплодотворение и эмбриональное развитие

- •Краткий обзор этапов гаметогенеза

- •Гомеозисные гены

- •Лекция №16. Основные принципы наследования и наследственности

- •Лекция №17. Связь генотипа и фенотипа: варианты проявления менделевских закономерностей

- •Лекция №19. Геномика

- •Лекция №20. Геномика (часть 2)

- •Альтернативный сплайсинг, биологическая роль и механизмы

- •Механизм сплайсинга

- •Классификация генов по их функциям

- •Лекция №21. Изменение популяционных частот аллелей у человека в различной природной и культурной среде

- •Генетическое разнообразие современного человечества

- •Адаптация к геоклиматическим факторам

- •Адаптация к особенностям питания и типу хозяйства

- •Инфекции как фактор отбора

- •Генетическая детерминация химических зависимостей

- •Лекция №22. Экология

- •Лекция №23. Нейробиология и генетика поведения

- •Лекция №25. Биоинформатика

- •(Доказать!)

- •Множественное выравнивание

- •Предсказания вторичной структуры рнк

- •Исследование консервативности альтернативного сплайсинга, или Почему мышь не стала человеком?

- •Альтернативный сплайсинг

- •Частота альтернативного сплайсинга

11. Пищевые ресурсы палеозоя.

Однако, как уже отмечено, сами животные органического вещества не производят. Поэтому, сколь бы они успешно друг друга ни ели, органики больше не станет. Напротив, на каждом этапе 90% органики расходуется, посему тонна планктона дает центнер привеса селедки, а центнер селедки 10 кг привеса дельфина, и это в лучшем случае. Единственный возобновляемый источник органики – растения. В океане у берегов есть обрастания камней и водоросли, которые плавают или закрепляются в грунте. Эти ресурсы делят группы, имеющие ротовой аппарат - моллюски и ракообразные. На огромных же площадях открытого океана, где фотосинтез возможен в тонком верхнем слое, его осуществляют там мелкие и мельчайшие взвешенные растения. Такой фитопланктон - добыча для животных с любым типом организации, и действительно, фитопланктон мгновенно выедается, не успевая накапливаться. Столь быстрое поедание фитопланктона даже приводит к тому, что в океане пищевая пирамида оказывается перевернутой, т.е. вес всех растений океана меньше веса животных. (Такая ситуация не противоречит законам термодинамики, как может на первый взгляд показаться. Просто соотношение биомасс – удобный, но косвенный показатель, а если судить по прямому – соотношению первичной продукции, то в океане все в порядке).

Иная ситуация на суше. Осваивая ее, растения столкнулись с силой тяжести и с дефицитом воды. В ответ появились корни, стволы и ветви – механические конструкции из целлюлозы - полимера глюкозы. На суше освещенность намного выше, это позволило появиться многоярусным сообществам сухопутных растений. В результате появился невиданный запас органики в несущих конструкциях растений и огромное, невиданное в морях разнообразие условий обитания. Никем не съеденный избыток органики осаждался бесполезными залежами угля. Кто-то должен был придти и прибрать к рукам такое богатство.

12. Завоевание суши.

Освоение суши требовало от животных решения тех же проблем, что и от растений. Начать с того, что животные, как и растения, не умели размножаться вне водной среды. Эффективная в воде личинка трохофора вовсе нежизнеспособна на суше. Решение нашлось такое: во-первых, следует сделать оболочку яйца водонепроницаемой. Во-вторых, следует быстренько пройти внутри яйца стадию трохофоры и к моменту выхода на свет божий сформироваться до стадии пусть маленького, но взрослого, пригодного к самостоятельной жизни животного.

Для предотвращения быстрой потери влаги необходимо иметь хотя бы кутикулу. У не имеющих ее кишечнополостных и плоских червей нет никаких возможностей для перехода даже к полуназемному существованию. Круглые и кольчатые черви уже могут существовать в местах, куда не попадают прямые солнечные лучи, если воздух насыщен влагой, т.е. проще говоря, в почве. Адаптивная ситуация для такого перехода возникала и возникает множество раз - море отступает, и морская почвенная фауна плавно становится фауной сухопутной почвы, где, впрочем, вынуждена и оставаться.

Утолщенная кутикула членистоногих гораздо эффективнее сберегает влагу, но для того, чтобы стать по-настоящему сухопутными животными, следует как-то решить проблему потери воды при работе выделительной и дыхательной систем.

Выводя продукты обмена в виде водного раствора (мочи) мы много жидкости теряем. Членистоногие придумали выводить мочу не во внешнюю среду, а в кишечник, откуда вода вновь всасывается, а продукты обмена окончательно выводятся уже в твердом виде.

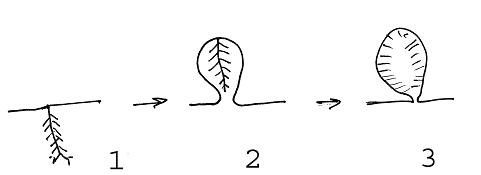

Дыхание подразумевает газообмен в жидкой среде или через влажную поверхность, что также привело бы к огромным потерям воды через эту поверхность, например, если постоянно смачивать конечность с жаберными лепестками. Выход может быть в том, чтобы спрятать жаберную ногу в специальный карман (рис. 6) и, таким образом, создать влажную камеру для газообмена (=легкие членистоногих).

Рис. 6. жаберная нога; 2. она же в кармане; 3. жаберные легкие;

Такой механизм дыхания и был реализован, но при малых размерах тела более эффективным оказался другой выход из положения – трахейное дыхание. Трахеи – это тонкие ветвящиеся трубочки, ведущие от поверхности тела непосредственно к снабжаемым кислородом органам.

Из хелицеровых полностью сухопутной группой являются паукообразные, но общий предок всех паукообразных был морским организмом. Это видно из того, что разные группы паукообразных независимо создавали дыхательную и выделительную системы, пригодные к наземному существованию.

Многочисленны на сегодня две группы паукообразных – собственно пауки и клещи. Брюшные конечности пауков стали паутинными бородавками, паутина – это и орудие охоты, и убежище, и кокон, и способ расселения, и даже подводный колокол. Клещи уменьшили свои размеры до такой степени, что полости между частицами почвы стали для них огромной пещерой, покрывающей всю поверхность планеты. Миниатюрность открыла клещам и широкие возможности для паразитизма. Однако устройство ротового аппарата паукообразных подразумевает питание жидкой пищей и, следовательно, хищничество. Биомасса растений суши досталась не им.

Выделительная и дыхательная системы Трахейных устроены по единому плану. Значит, общий предок всех Трахейных был уже сухопутным животным. К Трахейным относятся многоножки, скрытночелюстные и насекомые.