- •Лекция №2. Основные этапы развития биосферы на Земле

- •Лекция №3. Наследование групп крови, резус-фактор. Молекулярные машины.

- •Результаты опроса.

- •Наследование групп крови резус

- •Аминокислотная последовательность резус-белка человека

- •Последовательность нуклеотидов кодирующей части гена резус-белка человека

- •Молекулярные машины.

- •Двигатель бактерий

- •Литература по теме лекции:

- •Более подробно

- •Лекция №5. Синтез днк, рнк и белков

- •Репликация днк

- •Транскрипция

- •Трансляция

- •Лекция №6. Структура биологии как науки. Ранние этапы эволюции жизни.

- •Ранние этапы эволюции жизни

- •Биогеохимические циклы

- •Лекция №7. Строение и функции прокариотической клетки

- •Строение клетки прокариот

- •Фотосинтез и азотфиксация

- •Где живут бактерии

- •Симбионты и паразиты человека

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Вероятность заражения вич при однократном воздействии

- •Защитные средства.

- •Небактериальные инфекции урогенитального тракта

- •Литература

- •Лекция №8. Поведение бактерий

- •Дополнительный материал. Ориентация в пространстве одноклеточных и многоклеточных эукариот

- •Структура генома прокариот

- •Что удается узнать о бактериях по их геному. Состав генома (какие гены присутствуют)

- •Ориентация генов (направление транскрипции)

- •Минимальный набор генов живой клетки

- •Гомологичные гены и копийность генов

- •Изменение функции гена в процессе эволюции

- •Литература:

- •Лекция №9. Обзорная лекция по эволюции животных

- •Логика зоологии

- •1. Кто такие животные (чем животные отличаются от растений).

- •2. Биологическая систематика.

- •3. Простейшие.

- •4. Тип кишечнополостные.

- •5. Радиально-симметричные животные.

- •6. Тип Плоские черви.

- •7. Тип Круглые черви или Нематоды.

- •8. Тип Кольчатые черви.

- •9. Тип Моллюски.

- •10. Тип Членистоногие.

- •11. Пищевые ресурсы палеозоя.

- •12. Завоевание суши.

- •13. Насекомые.

- •14. Механизм преадаптации.

- •15. Вторичноротые.

- •16. Тип Хордовые.

- •17. Позвоночные, этапы большого пути.

- •Лекция №10. Обзорная лекция по эволюции растений

- •Лекция №11. Кооперативные процессы в эволюции

- •Лекция №12. Процессы кооперации в социальной эволюции

- •Возвращение блудного сына Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), 1668/69, Голландия

- •Возвращение блудного сына и.П. Чернов 1795 г.

- •Эволюция социальной организации у человека

- •Лекция №13. Строение эукариотической клетки

- •Лекция №14. Популяционная динамика

- •Лекция №15. Митоз, мейоз, гаметогенез, оплодотворение и эмбриональное развитие

- •Краткий обзор этапов гаметогенеза

- •Гомеозисные гены

- •Лекция №16. Основные принципы наследования и наследственности

- •Лекция №17. Связь генотипа и фенотипа: варианты проявления менделевских закономерностей

- •Лекция №19. Геномика

- •Лекция №20. Геномика (часть 2)

- •Альтернативный сплайсинг, биологическая роль и механизмы

- •Механизм сплайсинга

- •Классификация генов по их функциям

- •Лекция №21. Изменение популяционных частот аллелей у человека в различной природной и культурной среде

- •Генетическое разнообразие современного человечества

- •Адаптация к геоклиматическим факторам

- •Адаптация к особенностям питания и типу хозяйства

- •Инфекции как фактор отбора

- •Генетическая детерминация химических зависимостей

- •Лекция №22. Экология

- •Лекция №23. Нейробиология и генетика поведения

- •Лекция №25. Биоинформатика

- •(Доказать!)

- •Множественное выравнивание

- •Предсказания вторичной структуры рнк

- •Исследование консервативности альтернативного сплайсинга, или Почему мышь не стала человеком?

- •Альтернативный сплайсинг

- •Частота альтернативного сплайсинга

4. Тип кишечнополостные.

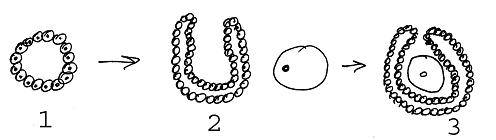

Полый однослойный шар может быть вогнут внутрь себя, и это не слишком изменит его жизнь, но внутри образуется полость, куда вполне поместится и может быть переварена самая большая отдельная амеба (рис.3).

Рис. 3. 1 – колония простейших; 2 – вогнутая колония простейших (= кишечнополостное); 3 – кишечнополостное – суперхищник в мире простейших.

Эта простая схема в принципе вполне отражает конструкцию кишечнополостных. Великий прорыв к многоклеточности совершен по нехитрой схеме: скопление – шар – вогнутый шар, для решения насущной задачи – не быть съеденным и съесть другого. Главное приобретение, объединившее клетки в единый организм – гастральная или кишечная полость, участок пространства позволяющий реализовать животный тип питания, прототип нашей кишечной трубки. Все прочие особенности строения кишечнополостных – это приспособления, обслуживающие работу кишечной полости по перевариванию других организмов, для чего требуется решить две основные задачи.

Во-первых, часть времени надо держать полость замкнутой, отделенной от окружающей среды для эффективного пищеварения, и часть времени эту полость надо открывать для попадания пищи и удаления непереваренных остатков. Решение, что в данный момент надлежит делать, принимает специализированная группа клеток - нервные клетки. Эти клетки должны уметь возбуждаться в ответ на стимулы окружающего мира и должны уметь передавать это возбуждение другим нервным или иным клеткам организма. У кишечнополостных нервные клетки располагаются во внешнем слое клеток – эктодерме (внутренний называется – энтодерма). Такое приграничное положение, если вдуматься, естественно, для клеток, отвечающих за контакты организма со средой. У всех других многоклеточных животных нервные клетки также имеют эктодермальное происхождение, хотя располагаются во взрослом состоянии уже отнюдь не снаружи.

Во-вторых, появляются клетки, способные собственно осуществить это замыкание, т.е. мышечные клетки, обладающие способностью сокращаться.

В-третьих, внутренние клетки, выстилающие кишечную полость, уже вполне специализируются на пищеварении, не отвлекаясь на иную деятельность.

У кишечнополостных есть и тип клеток, не имеющий аналогов у других организмов – стрекательные клетки, которые убивают добычу, впрыскивая в нее яд через полую нить.

Есть еще один тип животных - Губки, для которых характерно то, что клетки их тела хоть и специализированы, но способны эту специализацию менять. Отнесение губок к настоящим животным не бесспорно.

Кишечнополостные – настоящие животные, и им присущи две особенности, характерные для всех многоклеточных животных и не характерные ни для кого более:

А) наличие 2 клеточных слоев – эктодермы и энтодермы (энтомезодермы), которые выделяются в раннем развитие и образуют в дальнейшем различные ткани. Причем ткани, являющиеся производными одного из этих слоев, не могут образоваться из клеток другого и наоборот.

Б) образование в эктодерме нервных клеток.

Несмотря на простоту организации и глубокую древность, кишечнополостные вполне процветающая и поныне группа, населяющая свою родину – мировой океан. У кишечнополостных есть две жизненные формы – полип (вогнутый шар лежит на дне с кишечной полостью, открывающейся вверх) и медуза (вогнутый шар плавает у поверхности с кишечной полостью, открывающейся вниз). У подтипа медуз полипоидное и медузоидное поколения чередуются.

Живущая в пресной воде (которую освоили очень немногие кишечнополостные) представитель этого класса – гидра утратила медузоидное поколение. За жизнью гидры можно понаблюдать в обычном аквариуме.

Для некоторых медуз характерно лишь медузоидное поколение, а для подтипа Коралловых полипов – только полипоидное. Медуз видели все, кто был на море. В тропиках немало медуз жалящих не просто неприятно, но и опасно. В кухне стран Юго-Восточной Азии медуз с удовольствием едят, блюдо получается вкусное, напоминает мягкие хрящики.

Живущие на дне коралловые полипы менее заметны. Но результаты их деятельности можно увидеть, даже не выходя из дому, на географической карте. Многие острова в экваториальной части Тихого Океана созданы именно отложениями отмерших кораллов. Если кораллы обрастают кратер потухшего подводного вулкана, то образуется типичный атолл, кольцевидный остров с лагуной в центре. Интересно, что кораллы как сейчас не могут жить при температуре воды холоднее +20, так и никогда не могли в далеком прошлом. Поэтому по находкам ископаемых кораллов можно строить заключения о климате (и, соответственно, географическом положении) континентов в палеозое, например.