- •Раздел 1.

- •Тема 1.1 (2 часа).

- •Определения, условные буквенные и графические обозначения. Система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений.

- •Классификация потребителей электрической энергии.

- •Лекция 2.

- •Тема 1.2 (1 час). План

- •1) Технологические установки:

- •2) Освещение:

- •Графики нагрузок сэс

- •Суточные графики нагрузки.

- •Определение нагрузок и расхода электроэнергии

- •Раздел 3.

- •1. Синхронные генераторы лекция 3.

- •Тема 9 (2 часа).

- •Принцип действия, устройство, основные параметры генераторов

- •Системы охлаждения, возбуждения.

- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов

- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу

- •Раздел 4.

- •1. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы лекция 4.

- •Тема 10 (2 часа).

- •Принцип действия, устройство, типы и основные параметры трансформаторов

- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов

- •4.2.4 Схемы и группы соединений

- •4.2.5 Регулирование напряжений

- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу

- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов

- •4.2.8 Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы

- •Преобразуя правую часть выражения, получаем

- •Мощность общей обмотки

- •Тема 5 (2 часа).

- •Короткое замыкание вблизи синхронного генератора

- •Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).

- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения

- •Применение трансформаторов с расщепленными обмотками

- •Раздел 5.

- •1. Электрооборудование распределительных устройств

- •Тема 8.1-8.5 (10 часов). Лекция 6. План

- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .

- •2.3.1. Термическое действие токов кз.

- •1.3.2. Электродинамическое действие токов кз.

- •Тема 8.2-8.3 (2 часа)

- •Тема 8.3

- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока

- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •. Гибкие шины, конструкции и выбор

- •3.1.2. Жесткие шины, кэт. Конструкции и выбор.

- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА

- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор

- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.

- •Лекция 8.

- •Тема 8.4 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты

- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели

- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,

- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо

- •20 Защелка

- •Проверка автоматических выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;

- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения

- •Тема 8.3 (2 часа)

- •1.2. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора

- •1.3. Плавкие предохранители

- •Лекция 10.

- •Тема 8.3 (2 часа) Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.

- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в

- •3.3.2. Выключатели нагрузки

- •3.3.3. Вакуумные выключатели

- •3.3.4. Элегазовые выключатели

- •3.3.5. Приводы выключателей

- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Тема 8.5 (2 час)

- •3.4.2. Выбор трансформаторов тока

- •Тема 8.5 (2 час)

- •3.4.4. Векторные диаграммы, классы точности

- •Лекция 13. Тема (6 час) План.

- •5. Релейная защита и автоматика

- •6. Автоматизация процесса производства электроэнергии на электростанциях

- •Лекция № . Раздел 5. Тема 5.2. (4 часа) электрические схемы ру электростанций и подстанций План

- •5.2.1 Механизмы собственных нужд. Способы регулирования производительности механизмов сн.

- •5.2.1. Контрольные вопросы

- •5.2.2 Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей.

- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц.

- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)

- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)

- •5.2.4. Схемы сн подстанций

- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн.

- •Контрольные вопросы

- •Лекция . Раздел 6. Тема 6.1. (1час) вспомогательные устройства План

- •6.1. Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений.

- •6.1.1. Действие электрического тока на человека.

- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств.

- •6.1.3. Расчет заземляющих устройств в установках с эффективно-заземленной нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземленной и, резонансно-заземленной нейтралью.

- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты.

- •6.1.5. Разрядники и ограничители перенапряжений (опн).

- •Контрольные вопросы

- •2.2. Типы электростанций

- •2.2.1. Тепловые электростанции

- •2.2.2. Газотурбинные установки

- •2.2.3. Парогазовые установки

- •2.2.4. Атомные электростанции

- •2.2.5. Гидравлические электрические станции

- •2.2.6. Приливные электрические станции

- •2.2.7. Аккумулирующие электрические станции

- •2.2.8. Солнечные электростанции

- •2.2.9. Ветровая электростанция

- •2.2.10. Геотермальные электростанции

- •2.2.11. Магнитогидродинамическое преобразование энергии

- •2.2.12. Термоэлектрические генераторы

- •2.1.13. Радиоизотопные источники энергии

- •2.2.14. Термоэмиссионные генераторы

- •2.2.15. Электрохимические генераторы

- •2.2.16. Дизельная электростанция

6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты.

В нормальном режиме работы на изоляцию электроустановок воздействуют напряжения, близкие к номинальным. Вместе с тем по различным причинам в электроустановках могут возникать повышения напряжения, опасные для электрической прочности изоляции электрооборудования. Такие повышения напряжений называют перенапряжениями.

Перенапряжения являются следствием электромагнитных процессов, связанных с изменением режима работы электрических цепей или с разрядами молнии на землю. Соответственно этому различают внутренние (коммутационные, резонансные) и атмосферные (внешние) перенапряжения.

Коммутационные перенапряжения возникают при нормальных оперативных включениях и отключениях, например при отключении трансформатора или линии электропередачи, а также при аварийных замыканиях фазы на землю, коротких замыканиях, обрывах проводов и пр. Коммутационные перенапряжения являются результатом колебаний внутренней электромагнитной энергии электрической системы при этих внезапных изменениях схемы. Перенапряжения этого вида имеют характер периодических колебаний длительностью от нескольких сотен микросекунд до нескольких секунд.

Резонансные перенапряжения развиваются в электрических системах в форме линейного или нелинейного резонанса, когда частота собственных колебаний цепи ω0 близка к частоте ω источника напряжения, либо в форме параметрического резонанса при периодическом изменении одного из параметров сети (например, периодическое изменение индуктивности вращающейся машины). Перенапряжения этого вида имеют также форму периодических колебаний.

Атмосферные перенапряжения возникают при прямом поражении молнией объектов, расположенных на открытом воздухе,— линий электропередачи, открытых распределительных устройств, зданий и других сооружений (перенапряжения прямого удара), а также при разряде молнии вблизи электротехнических сооружений — линий электропередачи и др. (индуктированные перенапряжения). Наиболее опасны перенапряжения прямого удара молнии.

Характерной чертой атмосферных перенапряжений является их кратковременность. Главный разряд молнии длится несколько десятков микросекунд, и повышение напряжения носит характер импульса.

Каждому номинальному напряжению соответствует свой уровень или класс изоляции, который определяется величинами испытательных напряжений, характеризующих электрическую прочность изоляции. Применение неоправданно высоких уровней изоляции весьма удорожает электроустановку, а чрезмерное снижение электрической прочности изоляции может привести к тяжелым авариям. Поэтому уровень изоляции для каждого напряжения устанавливается в соответствии с характером и величинами возможных перенапряжений и характеристиками устройств, применяемых для ограничения перенапряжений.

Внешняя и внутренняя изоляция электроустановок определяется и проверяется испытательными напряжениями промышленной частоты и напряжениями в виде стандартных импульсов, близких по форме к атмосферным перенапряжениям.

Способность изоляции противостоять атмосферным перенапряжениям определяется импульсными испытательными напряжениями, а внутренним перенапряжениям — испытательными напряжениями промышленной частоты.

Для установок до 220 кВ определяющими уровень изоляции являются импульсные испытательные напряжения, а для установок с номинальным напряжением выше 220 кВ — испытательные напряжения промышленной частоты.

Защищают электроустановки от атмосферных перенапряжений молниеотводами, предотвращающими прямое поражение молнией защищаемых объектов, и разрядниками и ОПН, снижающими величины возникающих в установках перенапряжений до значений, не превышающих испытательные напряжения электрооборудования.

Молниеотвод состоит из металлического молниеприемника, который возвышается над защищаемым объектом и воспринимает удар молнии, и токопроводящего спуска с заземлителем, через которые ток молнии отводится в землю.

Пространство вблизи молниеотвода, в пределах которого поражение защищаемого объекта маловероятно, называют зоной защиты молниеотвода.

Молниеотводы бывают стержневые и тросовые. Стержневые молниеотводы применяют для защиты от прямых ударов молнии главным образом открытых распределительных устройств, зданий и других сооружений, а тросовые — главным образом для защиты воздушных линий электропередачи.

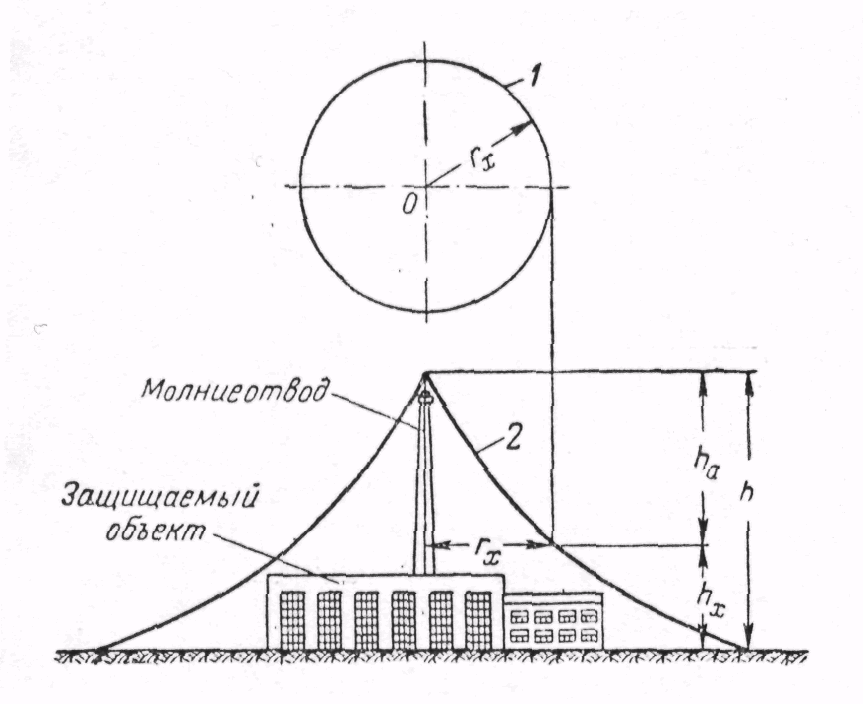

С тержневые

молниеотводы. Зона защиты одного,

стержневого молниеотвода (рис. 6-4)

представляет собой конус с сечением в

горизонтальной плоскости в виде круга

с радиусом rх

на высоте hx.

Значения rх

определяют по формуле

тержневые

молниеотводы. Зона защиты одного,

стержневого молниеотвода (рис. 6-4)

представляет собой конус с сечением в

горизонтальной плоскости в виде круга

с радиусом rх

на высоте hx.

Значения rх

определяют по формуле

(6-1)

где hа = h- hx — превышение молниеотвода (активная высота) над рассматриваемым уровнем; коэффициент р = 1 для молниеотводов при h < 30 м, р = 5,5/√h для молниеотводов при h > 30 м.

Рис. 6-4. Зона защиты стержневого молниеотвода. 1 – сечение зоны защиты на высоте hx; 2 – граница зоны защиты

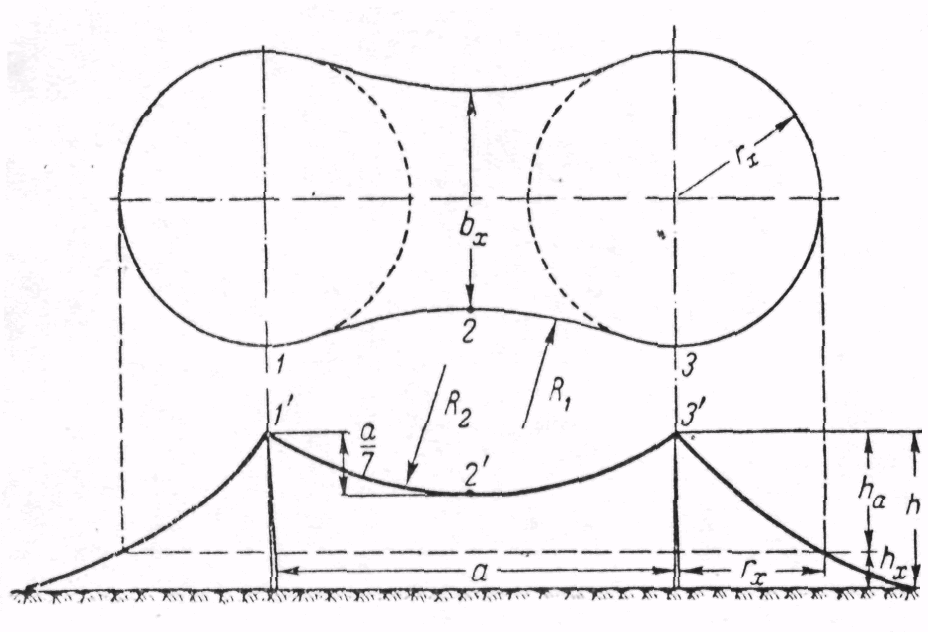

Для защиты от прямых ударов молнии объектов протяженных и занимающих большую площадь применяют два, три и большее число стержневых молниеотводов.

Зона защиты двух стержневых молниеотводов показана на рис. 6-5, где rх определяют по формуле (6-1), а bх — по приближенной формуле (6-2):

![]() (6-2)

(6-2)

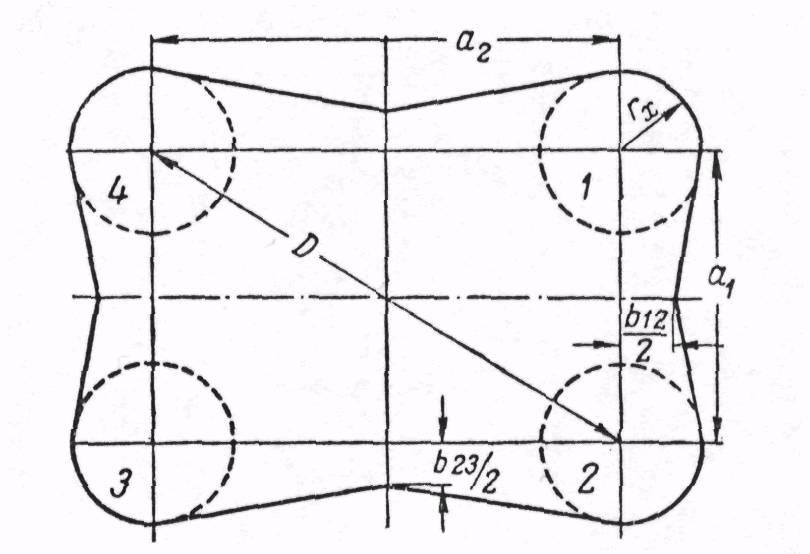

Если число молниеотводов больше двух, то внешние части зоны защиты определяют, руководствуясь формулами (6-1) и (6-2), как это показано на рис. 6-6 для четырех молниеотводов

Рис. 6-5. Зона защиты двух стержневых молниеотводов. a – расстояние между молниеотводами; bx – наименьшая ширина зоны защиты на высоте hx; R1 и R2 – радиусы дуг через точки 1, 2, 3 и 1', 2', 3'.

Если один молниеотвод выше других, то возвышающуюся его часть рассматривают как одиночный молниеотвод.

Рис. 6-6. Зона защиты четырех стержневых молниеотводов. Условия защиты всей площади: при h ≤30 м D≤8h; при h>30 м D≤44ha/√h.

Поперечное сечение зоны защиты тросового молниеотвода аналогично сечению, изображенному на рис. 6-4, но rx подсчитывается по формуле