- •Раздел 1.

- •Тема 1.1 (2 часа).

- •Определения, условные буквенные и графические обозначения. Система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений.

- •Классификация потребителей электрической энергии.

- •Лекция 2.

- •Тема 1.2 (1 час). План

- •1) Технологические установки:

- •2) Освещение:

- •Графики нагрузок сэс

- •Суточные графики нагрузки.

- •Определение нагрузок и расхода электроэнергии

- •Раздел 3.

- •1. Синхронные генераторы лекция 3.

- •Тема 9 (2 часа).

- •Принцип действия, устройство, основные параметры генераторов

- •Системы охлаждения, возбуждения.

- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов

- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу

- •Раздел 4.

- •1. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы лекция 4.

- •Тема 10 (2 часа).

- •Принцип действия, устройство, типы и основные параметры трансформаторов

- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов

- •4.2.4 Схемы и группы соединений

- •4.2.5 Регулирование напряжений

- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу

- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов

- •4.2.8 Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы

- •Преобразуя правую часть выражения, получаем

- •Мощность общей обмотки

- •Тема 5 (2 часа).

- •Короткое замыкание вблизи синхронного генератора

- •Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).

- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения

- •Применение трансформаторов с расщепленными обмотками

- •Раздел 5.

- •1. Электрооборудование распределительных устройств

- •Тема 8.1-8.5 (10 часов). Лекция 6. План

- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .

- •2.3.1. Термическое действие токов кз.

- •1.3.2. Электродинамическое действие токов кз.

- •Тема 8.2-8.3 (2 часа)

- •Тема 8.3

- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока

- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •. Гибкие шины, конструкции и выбор

- •3.1.2. Жесткие шины, кэт. Конструкции и выбор.

- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА

- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор

- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.

- •Лекция 8.

- •Тема 8.4 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты

- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели

- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,

- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо

- •20 Защелка

- •Проверка автоматических выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;

- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения

- •Тема 8.3 (2 часа)

- •1.2. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора

- •1.3. Плавкие предохранители

- •Лекция 10.

- •Тема 8.3 (2 часа) Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.

- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в

- •3.3.2. Выключатели нагрузки

- •3.3.3. Вакуумные выключатели

- •3.3.4. Элегазовые выключатели

- •3.3.5. Приводы выключателей

- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей

- •Iном Iнорм.Расч;

- •Тема 8.5 (2 час)

- •3.4.2. Выбор трансформаторов тока

- •Тема 8.5 (2 час)

- •3.4.4. Векторные диаграммы, классы точности

- •Лекция 13. Тема (6 час) План.

- •5. Релейная защита и автоматика

- •6. Автоматизация процесса производства электроэнергии на электростанциях

- •Лекция № . Раздел 5. Тема 5.2. (4 часа) электрические схемы ру электростанций и подстанций План

- •5.2.1 Механизмы собственных нужд. Способы регулирования производительности механизмов сн.

- •5.2.1. Контрольные вопросы

- •5.2.2 Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей.

- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц.

- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)

- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)

- •5.2.4. Схемы сн подстанций

- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн.

- •Контрольные вопросы

- •Лекция . Раздел 6. Тема 6.1. (1час) вспомогательные устройства План

- •6.1. Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений.

- •6.1.1. Действие электрического тока на человека.

- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств.

- •6.1.3. Расчет заземляющих устройств в установках с эффективно-заземленной нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземленной и, резонансно-заземленной нейтралью.

- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты.

- •6.1.5. Разрядники и ограничители перенапряжений (опн).

- •Контрольные вопросы

- •2.2. Типы электростанций

- •2.2.1. Тепловые электростанции

- •2.2.2. Газотурбинные установки

- •2.2.3. Парогазовые установки

- •2.2.4. Атомные электростанции

- •2.2.5. Гидравлические электрические станции

- •2.2.6. Приливные электрические станции

- •2.2.7. Аккумулирующие электрические станции

- •2.2.8. Солнечные электростанции

- •2.2.9. Ветровая электростанция

- •2.2.10. Геотермальные электростанции

- •2.2.11. Магнитогидродинамическое преобразование энергии

- •2.2.12. Термоэлектрические генераторы

- •2.1.13. Радиоизотопные источники энергии

- •2.2.14. Термоэмиссионные генераторы

- •2.2.15. Электрохимические генераторы

- •2.2.16. Дизельная электростанция

6.1.1. Действие электрического тока на человека.

При протекании электрического тока через тело человека происходят физико-химические реакции, раздражение и поражение отдельных участков тела, ожоги, возможны шок, паралич и смерть.

При первой степени действия тока создается легкое раздражение нервной системы, вызывающее реакцию — отдергивание.

Вторая степень вызывает сильное раздражение, при котором человек теряет способность управления мышцами, часто теряет сознание и сам не может оторваться от проводника, находящегося под напряжением.

При третьей степени наступают судороги группы мышц, главным образом грудной клетки, расстраивается сердечная деятельность, во многих случаях возникает фибрилляция — хаотическое беспорядочное сокращение волокон сердечной мышцы, приводящее к остановке кровообращения, прекращается дыхание, наступает клиническая смерть, сменяющаяся через 4—8 мин биологической смертью. Опасен для человека ток, проходящий через тело, а напряжение опасно только как причина протекания тока, определяющая его значение. В первом приближении можно считать, что ток, больший или равный 0,1 А, является смертельным; при токах 0,02— 0,05 А возникает опасное поражение, самостоятельное освобождение от тока невозможно. Ток 0,015—0,02 А принимается для подсчетов как предельное безопасное значение. Безопасным с вероятностью 99,5 % при длительности воздействия от 1 до 30 с можно считать переменный ток промышленной частоты 9 мА для мужчин и 6 мА для женщин. Сопротивление тела человека электрическому току находится в пределах от 0,6 до 100 кОм; при повреждении кожи оно может быть и меньше.

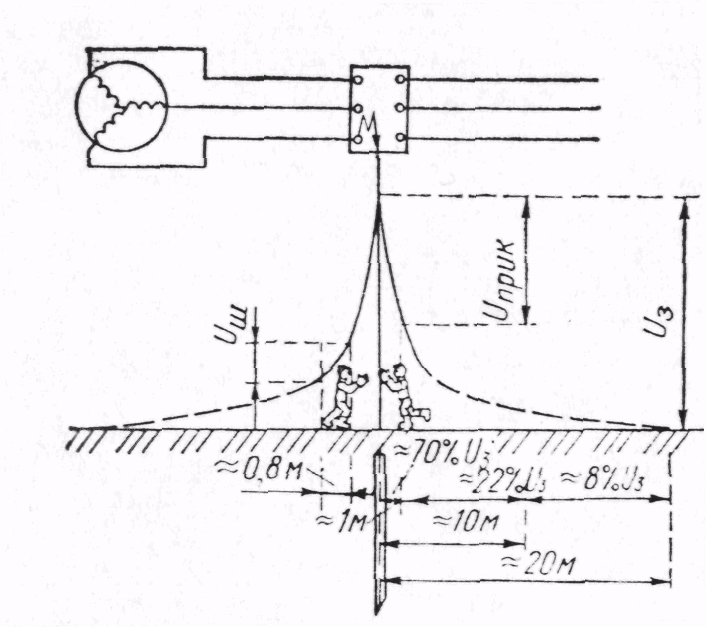

Рис. 6-1. Изменение потенциала при протекании тока в однородном грунте

На рис. 6-1 приведена кривая изменения потенциала при растекании тока в однородном грунте и показаны напряжения прикосновения и напряжения шага.

Коэффициенты напряжения прикосновения и шага:

Кприк = Uприк/U3; Кш = Uш/Uз.

6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств.

На электрических установках защитному заземлению подлежат корпуса турбин, генераторов, трансформаторов, имеющих электропривод насосов и всего вспомогательного оборудования, корпуса, рамы, фланцы и цоколи электрических аппаратов, каркасы щитов и щитков, приводы, ограждения и все прочие металлические конструкции, которые нормально не находятся под напряжением, но при пробое изоляции на корпус получают потенциал.

Все элементы присоединяются параллельно к проводникам заземления и далее к общей магистрали этажа, прокладываемой обычно под окнами помещений с зазором между шиной и стеной.

Минимальное сечение стальных шин заземляющих проводников для присоединений 8x3 мм, а для магистралей — 30x4 или 40X3 мм.

Магистрали всех этажей привариваются к нескольким стоякам здания, которые выводятся сквозь фундамент и привариваются к наружному, располагаемому в грунте на глубине 0,5—0,7 м кольцевому контуру заземления вокруг периметра здания.

Контур предусматривается у каждого здания электрической установки на расстоянии 1—2 м от стен, а также вокруг площадок открытых РУ. Ограда ОРУ должна отстоять на 3 м от контура заземления с внешней стороны.

Для контура применяется полосовая сталь сечением 40x4 мм, с прокладкой «на ребро». При агрессивных грунтовых водах берется оцинкованная сталь увеличенного сечения.

Вдоль контура забиваются стержневые заземлители из круглой (арматурной) стали, труб или уголков, число которых определяется расчетом. Круглая сталь берется диаметром 12—15 мм, трубы диаметром 40—60 мм, уголки 50x50 или 60x60 мм. В нормальных условиях грунта длина стержневых заземлителей 2—3 м, расстояние между ними не менее 3—4 м, соединение с полосой контура осуществляется сваркой.

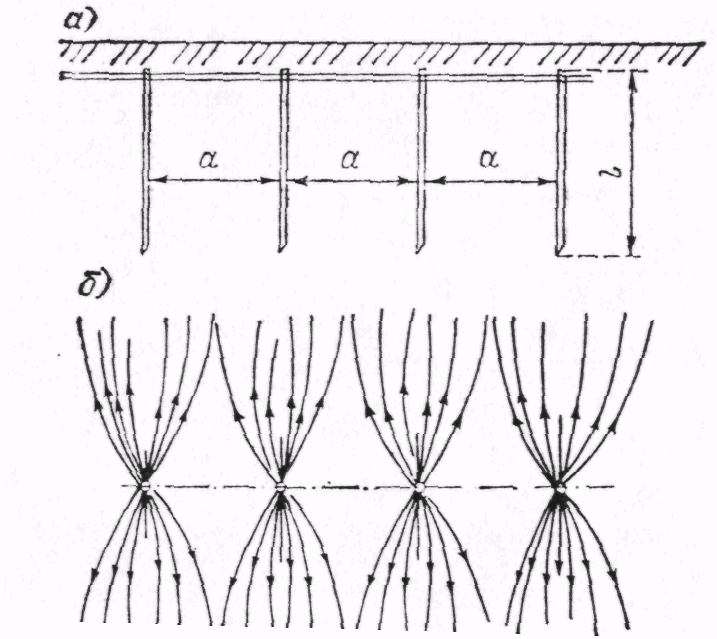

При близком взаимном расположении стержневых заземлителей (менее 40 м) проявляется взаимное влияние (рис. 6-2). Взаимное мешающее влияние учитывается введением коэффициента экранирования η, определяемого по кривым (рис. 6-3).

Рис. 6-2. Фрагмент контура заземления: а – стержневые заземлители контура; б – растекание тока в грунте при взаимном влиянии.

Для выравнивания потенциала с целью снижения напряжения прикосновения и напряжения шага, а следовательно, повышения безопасности эксплуатации применяются выравнивающие сетки, прокладываемые в грунте на глубине 0,5—0,7 м на открытых площадках РУ и под полом помещений с повышенной опасностью и особо опасных.