- •Введение

- •Лабораторная работа №1 Исследование постоянных резисторов Цель работы

- •1.1 Основные сведения о резисторах

- •1.2. Порядок выполнения исследований

- •2.1 Основные сведения о резисторах

- •2.2. Порядок выполнения исследований

- •2.3. Содержание отчета

- •3.2. Порядок выполнения исследований

- •3.3. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №4. Исследование стабилитронов и варисторов Цель работы

- •4.1 Основные сведения о стабилитронах и варисторах

- •4.2 Порядок выполнения исследований.

- •5.2. Порядок выполнения исследований

- •5.3. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №6. Исследование параметров катушек индуктивности Цель работы

- •6.1. Основные сведения об индуктивностях

- •6.2. Порядок выполнения исследований

- •6.3. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №7 Исследование Светодиодов и фотодиодов Цель работы

- •7.1. Основные сведения о свето- и фотодиодах

- •7.2. Порядок выполнения исследований

- •7.3. Содержание отчета

- •Лабораторная работа №8 Исследование однофазных выпрямителей Цель работы

- •8.1. Основные сведения об однофазных выпрямителях

- •8.2. Порядок выполнения исследований

- •9.1. Основные сведения об электрических фильтрах

- •9.2. Порядок выполнения исследований

- •9.3. Содержание отчета

- •Список литературы

- •Содержание

- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5

3.3. Содержание отчета

3.3.1. Цель работы, схемы измерений.

3.3.2. Заполненные таблицы 3.1, 3.2, 3.3.

3.3.3. Пример расчета aT и В для термистора и aT для позистора.

3.3.4. Графики температурных зависимостей сопротивления для термистора и позистора (для позистора – с экстраполяцией до +125°С).

3.3.5. График ВАХ позистора в режиме саморазогрева.

3.3.6. Выводы (с анализом полученных характеристик).

Лабораторная работа №4. Исследование стабилитронов и варисторов Цель работы

Исследование характеристик стабилитронов и варисторов.

4.1 Основные сведения о стабилитронах и варисторах

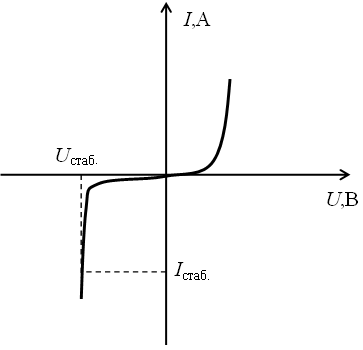

Стабилитрон (диод Зенера) — полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения в источниках питания. По сравнению с обычными диодами имеет достаточно низкое регламентированное напряжение пробоя (при обратном включении) и может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока. Если параллельно стабилитрону подключить нагрузку, то напряжение на ней тоже не будет изменяться. Материалы, используемые для создания p-n перехода стабилитронов, имеют высокую концентрацию примесей. При относительно небольших обратных напряжениях в переходе возникает электрическое поле, вызывающее его электрический пробой, являющийся обратимым (если не наступает тепловой пробой из-за большой силы тока). На рис. 4.1 показан вид вольтамперной характеристики стабилитрона, где Uстаб— напряжение стабилизации, а Iстаб — ток стабилизации.

|

|

Рис 4.1. ВАХ стабилитрона |

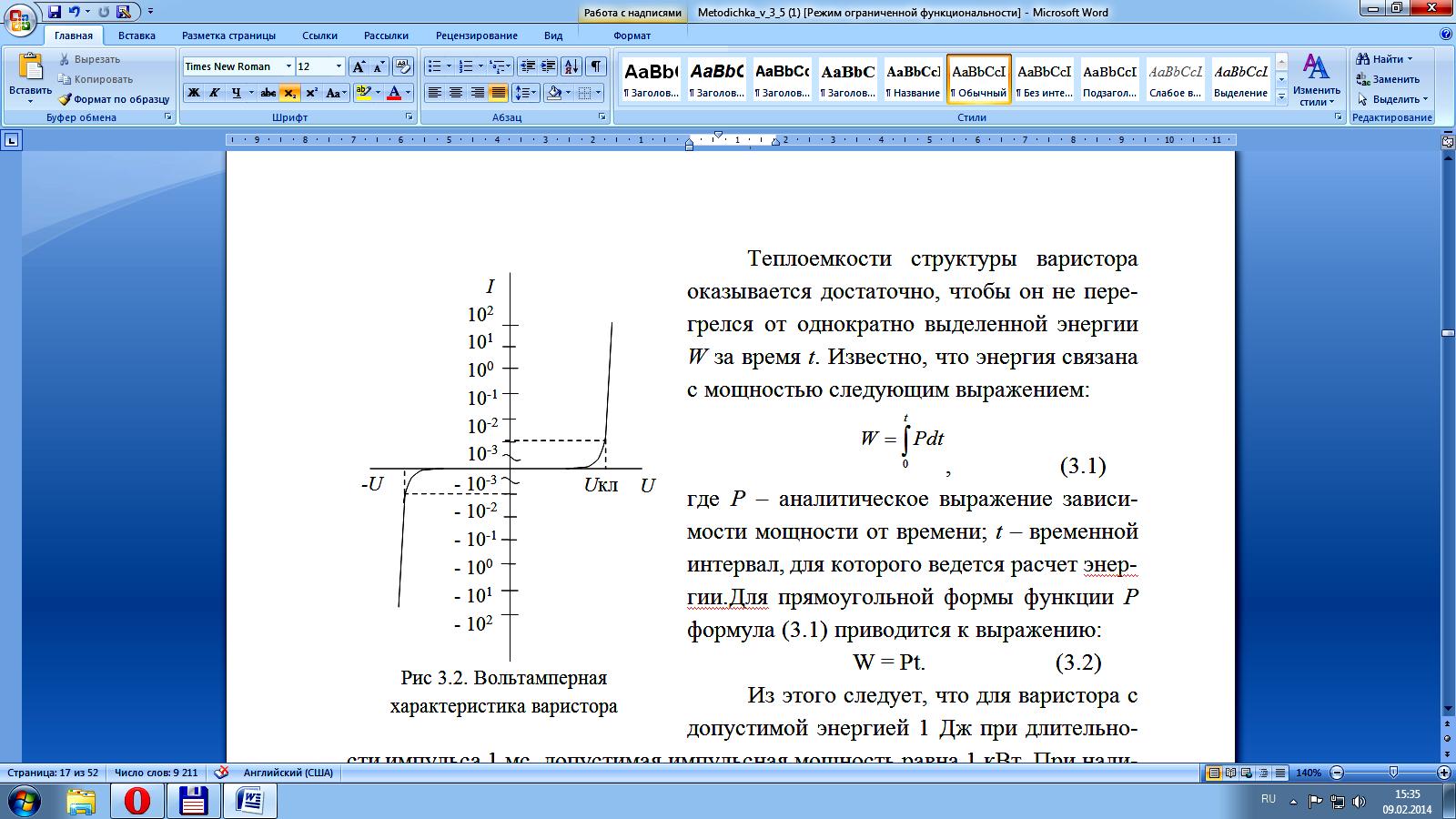

Рис. 4.2. ВАХ варистора |

Стабилитрон характеризуется следующими основными параметрами: минимальный и максимальный токи стабилизации, напряжение стабилизации при заданном токе стабилизации, дифференциальное сопротивление, температурный коэффициент напряжения стабилизации.

Варисторы представляют собой полупроводниковые резисторы, сопротивление которых начинает резко падать, если приложенное напряжение увеличивается сверх определенного значения. Вольтамперная характеристика варистора (рис. 4.2.) симметрична относительно начала осей координат. Варисторы изготавливают методами керамической технологии из карбида кремния или оксидов металлов. Уменьшение сопротивления с ростом напряжения связано с падением сопротивления контактов между зернами SiC или оксида. Это происходит вследствие нелинейного роста тока через p-n-переходы, образующиеся на этих контактах, в результате автоэлектронной эмиссии из острых участков зерен. Основными параметрами варисторов являются классификационное напряжение Uкл, максимально допустимая выделяемая энергия W и средняя рассеиваемая мощность Рср.

Напряжение Uкл соответствует току через варистор, равному 1 мА. Варисторы всегда работают при напряжениях выше Uкл, так как основное применение варисторов – защита от кратковременных перенапряжений своим шунтирующим воздействием. Выделяемая в варисторе энергия W нормируется изготовителем для некоторой максимальной продолжительности перенапряжения. Теплоемкости структуры варистора оказывается достаточно, чтобы он не перегрелся от однократно выделенной энергии W за время t. Известно, что энергия связана с мощностью следующим выражением:

![]() , (4.1)

, (4.1)

где Р – аналитическое выражение зависимости мощности от времени; t – временной интервал, для которого ведется расчет энергии. Для прямоугольной формы функции Р формула (4.1) приводится к выражению:

W = Pt. (4.2)

При наличии повторяющихся импульсных перенапряжений разогрев структуры варистора происходит в результате выделения средней мощности:

![]() , (4.3)

, (4.3)

где Р – зависимость мощности от времени; t – длительность импульса; Т – длительность периода; F – частота следования импульсов (F = 1/T).

Если импульсная выделяемая мощность Ри имеет прямоугольную форму, то для длительности импульса tи средняя выделяемая мощность равна:

Рср = (1/Т) ∙ Ри ∙ tи = F ∙ Ри ∙ tи (4.4)