- •1.1. Методы проецирования

- •Центральное проецирование

- •Параллельное проецирование

- •Ортогональное проецирование

- •1.2. Точка на эпюре монжа.

- •1.2.1. Эпюр Монжа или ортогональные проекции.

- •1.2.2. Двухпроекционный ортогональный чертёж точки

- •1.2.3 Трехпроекционный ортогональный чертёж точки

- •1.2.4.Ортогональные проекции точки общего положения

- •1.2.5. Ортогональные проекции точки частного положения

- •2.2.5 Определение видимости конкурирующих точек

- •1.3. Плоскость на эпюре монжа.

- •1.3.2 Ортогональный чертеж плоскости частного положения

- •1.4. Первая позиционная задача

- •1.4.1 Точка на отрезке прямой. Деление отрезка в заданном отношении

- •1.4.2 Прямая и точка в плоскости

- •1.4.3. Прямые общего положения в плоскости

- •1.4.4. Прямая, параллельная плоскости

- •1.4.5 Параллельные плоскости

- •1.4.5 Пересечение прямой общего положения с проецирующей плоскостью

- •1.4.6. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения

- •1.4.7 Пересечение плоскостей общего и частного положения

- •1.4.8. Пересечение двух плоскостей общего положения

- •1.5. Способы преобразования проекций

- •1.5.1. Способ замены плоскостей проекций.

- •1.5.2. Способ плоскопараллельного перемещения

- •6.3 Способ вращения вокруг проецирующей прямой

- •6.4 Способ вращения вокруг линии уровня

- •1.2. Многогранные поверхности

- •5.1 Изображение многогранников на ортогональном чертеже

- •2.2. Вторая позиционная задача

- •2.2.1. Взаимное пересечение поверхностей

- •2.3. Развертки

- •2.3.1. Порядок построения разверток.

- •2.3.2. Метод триангуляции.

- •2.3.3 Нормальный способ построения развертки.

- •3.1. Кривые поверхности.

- •3.1. Линейчатые поверхности

- •3.1.2. Линейчатые поверхности с одной направляющей

- •3.1.3. Коническая поверхность

- •3.1.4 Цилиндрическая поверхность

- •3.1.5. Линейчатая поверхность с плоскостью параллелизма

- •3.1.6. Винтовые поверхности

- •3.1.7. Поверхности вращения

- •3.1.8. Торовые поверхности

- •3.1.9. Поверхности вращения 2-го порядка

- •3.1.10. Поверхности с криволинейной образующей

- •3.1.10 Поверхности параллельного переноса

- •3.2. Пересечение кривой поверхности плоскостью

- •3.2.1. Пересечение поверхности плоскостью

- •3.2.2.Конические сечения.

- •3.3. Взаимное пересечение поверхностей

- •3.3.1.Метод вспомогательных секущих плоскостей.

- •3.3.2. Метод вспомогательных секущих сфер.

- •3.3.3. Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка

- •3.4. Способы построения Аксонометрические проекции

- •3.4.1. Стандартные аксонометрические проекции

- •3.4.2. Окружность в аксонометрии

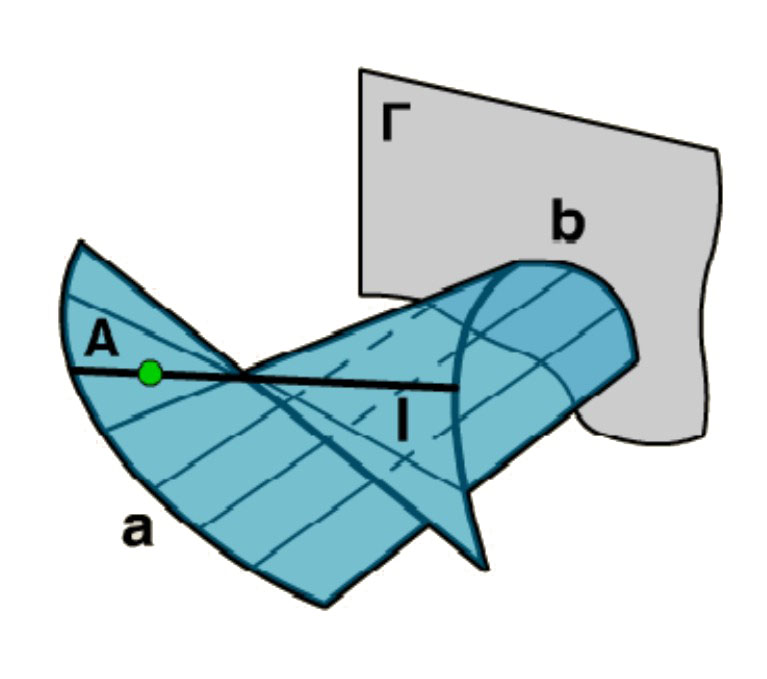

3.1.3. Коническая поверхность

Коническая поверхность образуется при движении прямой, которые пересекаются в собственной точке S, называемой вершиной, и пересекают направляющую а.

Можно сказать, что коническая поверхность есть частный случай поверхности с ребром возврата, когда ребро возврата стягивается в точку S. Определитель поверхности Г (а, S) закон движения образующей: S li, li a.

Для наглядности построен каркас образующих. Если направляющая кривая 2-го порядка, то при движении прямой образуется конус 2-го порядка. Частным случаем является конус с направляющей окружностью, когда все направляющие одинаково наклонены к плоскости окружности.

На рисунке показано задание конической поверхности на ортогональном чертеже.

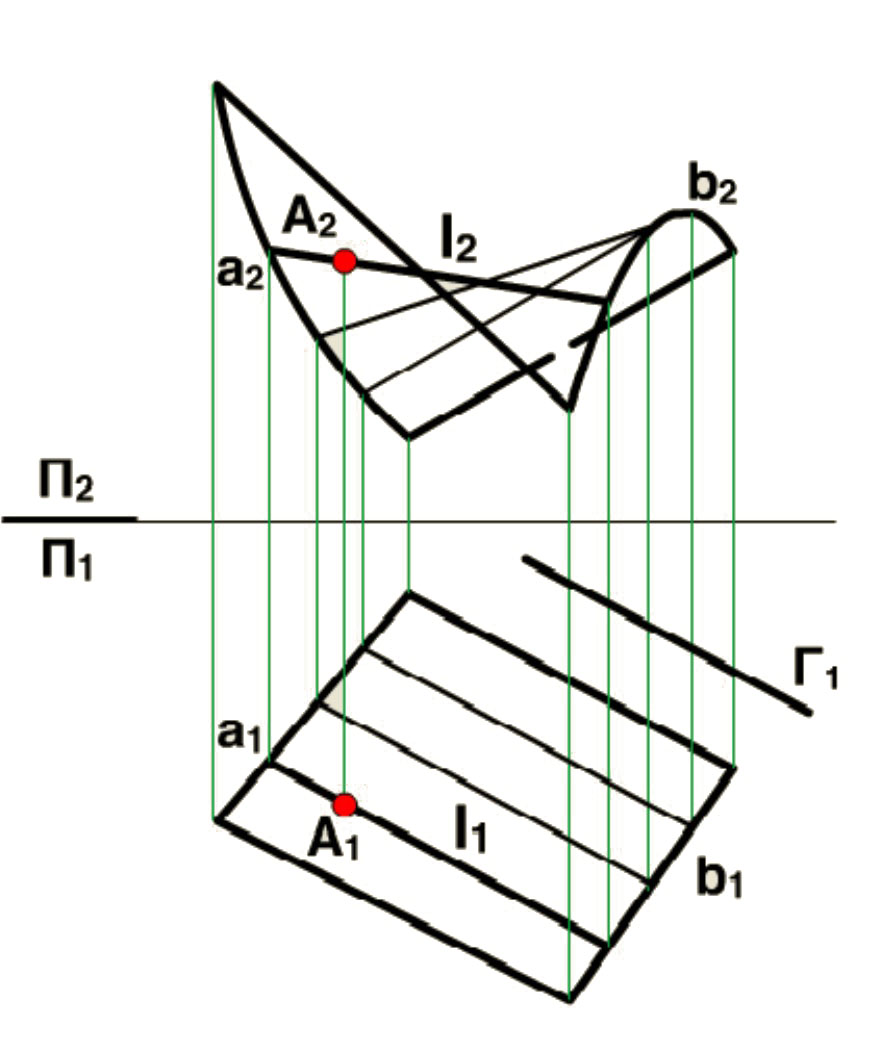

3.1.4 Цилиндрическая поверхность

Цилиндрическая поверхность получается в том случае, когда прямолинейная образующая при движении пересекает направляющую а и остается параллельной сама себе и указанному направлению S, стремящемуся к бесконечности. Цилиндрическая поверхность является частным случаем конической, когда вершина S удалена в бесконечность.

Определитель цилиндрической поверхности может иметь два вида:

Г (а, l), li a, li | | l

Г (a, s), li a, li S .

На рисунке показано задание цилиндрической поверхности и дискретного каркаса образующих.

На рисунке показано задание цилиндрической поверхности на ортогональном чертеже.

Если направляющая а является кривой 2-го порядка, то при движении образуется цилиндр 2-го порядка. Если направляющая а – ломаная, то образуется призматическая поверхность, которую можно считать частным случаем цилиндрической поверхности.

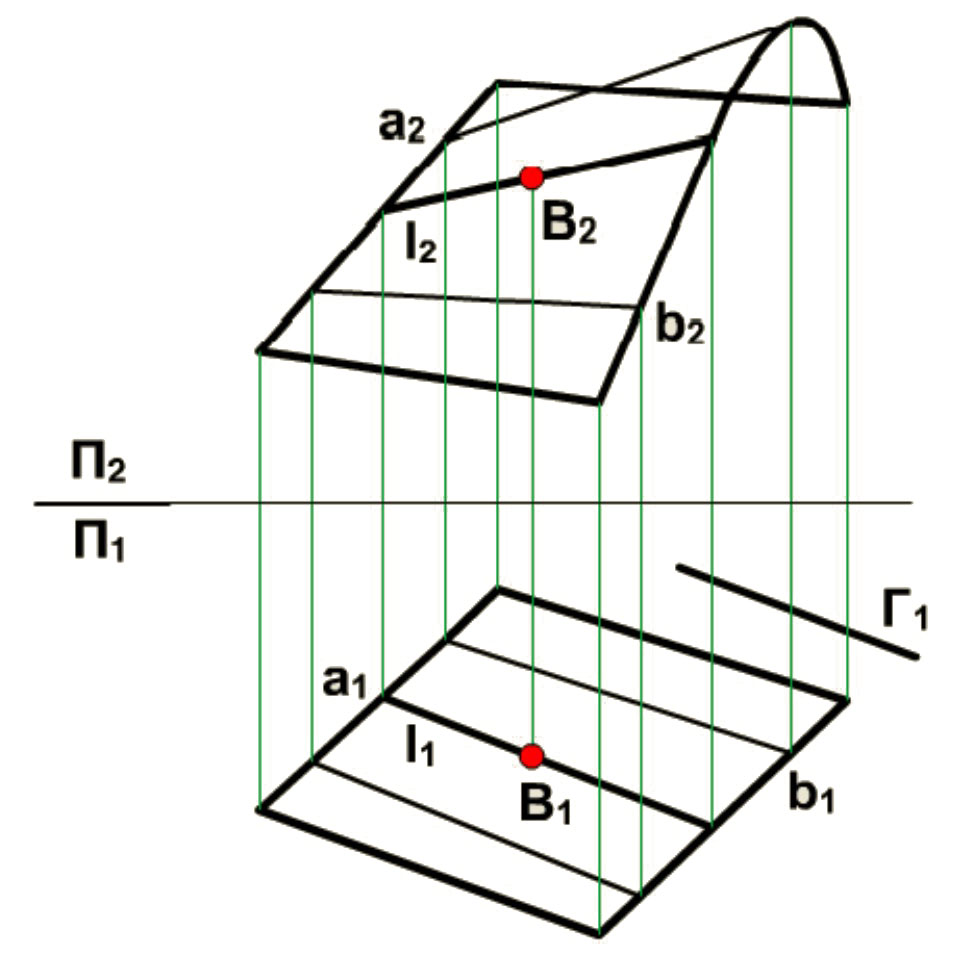

3.1.5. Линейчатая поверхность с плоскостью параллелизма

При формировании линейчатой поверхности с помощью плоскости параллелизма образующие должны быть параллельны этой плоскости поэтому они пересекаются с ней в несобственных точках, множество которых образуют несобственную прямую. Эту прямую следует рассматривать как третью направляющую линейчатой поверхности.

Определитель поверхности можно записать символически Q (а, b, Г), где а, b – направляющие, Г – плоскость параллелизма.

Закон движения образующих li a, li b, li | | Г. В зависимости от вида направляющих а и b поверхность с плоскостью параллелизма называется цилиндроидом, коноидом или косой плоскостью.

Цилиндроидом называется поверхность Каталана, у которой направляющие – кривые. Построить проекции каркаса образующих на ортогональном чертеже нетрудно, если плоскость параллелизма Г перпендикулярна плоскости проекций. В этом случае проекции прямолинейных образующих на одной плоскости проекций параллельны вырожденной проекции плоскости параллелизма, другие проекции образующих находят из условия их пересечения с направляющими а и b поверхностями.

Построение фронтальной проекции А2 по заданной горизонтальной проекции А1 точки А принадлежащей цилиндру осуществлено проведением образующей l А.

Коноидом называют линейчатую поверхность с плоскостью параллелизма, у которой одно направляющая – кривая, а другая – прямая. Плоскость параллелизма может быть параллельной П1 либо П2. В этом случае прямолинейные образующие являются горизонталями либо фронталями. На рисунке коноид задается аналогично цилиндроиду.

Косой плоскостью называется поверхность с плоскостью параллелизма, направляющими этой поверхности являются прямые а и b. Эта поверхность 2-го порядка, она имеет другое название – гиперболический пароболоид, т.к. несет на себе каркасы парабол и гипербол кроме того два каркаса прямоугольных образующих. На рисунке показано построение проекций прямолинейных образующих поверхности и проекции точки В, принадлежащих поверхностей.