- •2013 – 2014 Учебный год

- •2. Цитоплазма: органоиды, включения

- •Особенности печени и поджелудочной железы

- •Характеристика двигательной активности желудочно-кишечного тракта

- •Сравнительная характеристика макроэлементов и микроэлементов

- •Характеристика нервных волокон

- •Сравнительная характеристика периферического отдела анализаторов

- •Сравнительная характеристика проводящего и центрального отделов анализаторов

- •Сравнительная характеристика фоторецепторов сетчатки

Запорожская гимназия № 28

Запорожского городского совета

Запорожской области

ТЕТРАДЬ

по биологии человека.

ученика (цы) 9-В класса

Запорожской гимназии № 28

___________________________

2013 – 2014 Учебный год

Клетка – структурная и функциональная единица живого.

мембрана;

мембрана;

цитоплазма: органоиды, включения;

ядро

надмембранный

надмембранный

комплекс У

+ Б -

гликопротеиды

комплекс У

+ Б -

гликопротеиды

1 . Мембрана У + Л – гликолипиды гликокаликс

подмембранный

комплекс вязкая

часть цитоплазмы

комплекс вязкая

часть цитоплазмы

цитоскелет

микротрубочки

цитоскелет

микротрубочки

микрофиламенты

Б елки пронизывающие Углеводы Липиды

погруженные

погруженные

примыкающие

фосфолипиды

примыкающие

фосфолипиды

гликолипиды

гликолипиды

транспортные холестерин

структурные

белки – ферменты

рецепторные

Функции мембраны:

Транспортная

пассивный

транспорт

пассивный

транспорт

активный транспорт:

транспорт ионов

транспорт ионов

эндоцитоз: фагоцитоз, пиноцитоз

экзоцитоз: секреция, экскреция

Признаки |

Пассивный транспорт |

Активный транспорт |

Энергия |

не затрачивается |

затрачивается |

Источник энергии |

кинетическая энергия молекул |

энергия АТФ |

Направление транспорта |

по градиенту концентрации |

против градиента концентрации |

Виды |

диффузия ионов, мелких молекул без участия переносчиков, диффузия с помощью веществ - переносчиков |

ионные насосы, эндоцитоз: (фаго- и пиноцитоз), экзоцитоз |

Примеры |

поступление воды, глюкозы, кислорода (обычная диффузия), моносахаридов, жирорастворимых витаминов, стероидных гормонов (облегченная диффузия)

|

перенос ионов натрия и калия, поступление аминокислот; поступление макромолекул и жидкостей с растворенными веществами |

Рецепторная

Защитная

Участие в иммунных реакциях

Участие в движении клетки

2. Цитоплазма: органоиды, включения

Органоиды общего назначения

Одномембранные

эндоплазматическая сеть

агранулярная

гранулярная

Одномембранные

эндоплазматическая сеть

агранулярная

гранулярная

комплекс Гольджи лизосомы

комплекс Гольджи лизосомы

пероксисомы

пероксисомы

Д вумембранные

митохондрии

вумембранные

митохондрии

ядро

ядерная оболочка нуклеиновые

к-ты

ядерная оболочка нуклеиновые

к-ты

кариоплазма белки

хроматин мин. вещества

ядрышко вода

Немембранные

центриоль:

клеточный центр

центриоль:

клеточный центр

рибосомы:

малая и большая субчастицы

рибосомы:

малая и большая субчастицы

полирибосомы: рибосомы на мРНК

микротрубочки: из белка тубулина

микрофиламенты: из актина и миозина

Специальные органоиды

Органеллы |

Расположение |

Функции |

Тонофибриллы |

многослойный эпителий |

поддерживают и соединяют клетки между собой |

Миофибриллы |

мышечные клетки |

обеспечивают сокращение мышц |

Нейрофибриллы |

нервные клетки |

транспорт веществ, помогают нервным клеткам сохранять определённую форму |

Реснички |

простейшие (инфузории), ресничный эпителий (беспозвоночные, в матке, дыхательных путях позвоночных животных) |

пространственное движение простейших, червей; перемещение частиц веществ яйцеклеток и бактерий |

Жгутики |

бактерии, жгутиконосцы, зооспоры, сперматозоиды |

обеспечивают пространственное движение клеток |

Микроворсинки |

кишечный эпителий |

участие в пристеночном пищеварении, увеличение всасывающей поверхности |

Включения:

Трофические Секреторные Экскреторные Витамины Пигменты

Ткань – система клеток и внеклеточных структур, сходных по

происхождению, строению, расположению

и функциям

происхождению, строению, расположению

и функциям

Эпителиальная Соединительная Мышечная Нервная

Особенности:

развивается из экто-, мезо-, и эндодермы

пограничное расположение;

клетки располагаются на базальной мембране;

клетки полярные;

плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества нет;

не содержат кровеносных сосудов;

обладают высокой способностью к дегенерации.

Эпителий

Однослойный Многослойный

(все клетки связаны (клетки только нижнего слоя

с базальной мембраной) связаны с базальной мембраной)

Однорядный Многорядный Ороговевающий Неороговевающий

клетки имеют клетки различной плоский

одинаковую

формы

и высоты и

покрывает

одинаковую

формы

и высоты и

покрывает

форму, их ядра высоты, ядра в поверхности

лежат

в один ряд

несколько

рядов;

кожи плоский

лежат

в один ряд

несколько

рядов;

кожи плоский

могут быть ротовая полость

плоский

микрореснички кубический

плоский

микрореснички кубический

кровеносные и потовые железы

лимфатические призматический

сосуды реснитчатый призматический

выстилает

нёбо,

надгортанник

выстилает

нёбо,

надгортанник

кубические дыхательные пути,

сосудистые семявыносящие переходный

сплетения протоки мочевой пузырь, мочеточники

призматический

пищеварительная трубка

желчный пузырь

Эпителий со специальными свойствами

Фолликулярный Хрусталиковые волокна Респираторный

яичник хрусталик глаза альвеолы

Эпителиоретикулоцит Сенсорный

тимус органы слуха и равновесия

Соединительная ткань

Особенности:

развивается из мезодермы и ее производной – мезенхимы

состоит из неполярных клеток и большого количества межклеточного вещества

к летки очень разные

с опорной функцией: остеоциты, хондроциты

с трофической функцией: эритроциты, лейкоциты

с

опорно-трофической функцией:

фиброциты, липоциты, ретикулоциты

с

опорно-трофической функцией:

фиброциты, липоциты, ретикулоциты

межклеточное вещество:

аморфное вещество в виде геля

волокна: коллагеновые, эластичные, ретикулярные, гиалиновые

имеют высокую способность к регенерации и заполняют места поврежденных тканей, образуя соединительнотканный рубец

Соединительная ткань

Собственно – Скелетная Кровь и лимфа

с

оединительная

оединительная

в олокнистая

хрящевая

олокнистая

хрящевая

рыхлая: сопровождает гиалиновая: суставные поверхности кровеносные сосуды эластичная: надгортанник, ушная раковина

плотная: волокнистая: межпозвоночные диски

оформленная:

оформленная:

сухожилия, связки, фасции костная

неоформленная:

пластинчатая: компактное

и губчатое в-во,

неоформленная:

пластинчатая: компактное

и губчатое в-во,

дерма волокна располагаются параллельными

пучками, формируя пластинки→прочность

грубоволокнистая: осеиновые волокна

неупорядоченно расположенные пучки,

между которыми лежат остеоциты

с оединительная ткань со специальными свойствами

ретикулярная:

селезенка,

лимфатические узлы

ретикулярная:

селезенка,

лимфатические узлы

пигментная: радужка, родимые пятна, кожа сосков, губы

жировая:

подкожная

жировая клетчатка, почечная капсула,

сальник

жировая:

подкожная

жировая клетчатка, почечная капсула,

сальник

белая – источник энергии и запасной резервуар воды

бурая – важнейший источник тепла для новорожденного

Функции соединительной ткани

трофическая:

-

регуляция питания тканей;

трофическая:

-

регуляция питания тканей;

- участие в обмене веществ;

- поддержание гомеостаза внутренней среды.

з ащитная - предохранение от механических повреждений (костная ткань);

- обезвреживание чужеродных веществ (фагоцитарная

активность макрофагов);

опорная: - образует волокнистую основу всех органов

(коллагеновые и эластичные волокна);

пластическая: - адаптация к меняющимся условиям существованиям;

- участие в замещении дефектов органов при их повреждении

структурообразовательная: формирует тканевые комплексы (фасции, капсулы)

Мышечная ткань

Особенности:

развивается из мезодермы

структурные элементы имеют удлиненную форму

в цитоплазме структурных элементов:

сократительные

нити белков актина и миозина;

сократительные

нити белков актина и миозина;

саркоплазматическая сеть (видоизмененная ЭПС),

накапливаются ионы кальция для быстрого распространения возбуждения

много митохондрий

включения:

гликоген,

липиды

– источники энергии

гликоген,

липиды

– источники энергии

миоглобин – обеспечение кислородом

способна возбуждаться и сокращаться

требует высокого энергетического обеспечения

при повреждении замещается соединительной тканью, которая образует рубец

Мышечная ткань |

Гладкая |

Поперечно-полосатая |

|

сердечная |

скелетная |

||

Источники развития |

мезенхима |

миоэпикардиальная пластина |

миотом |

Локализация |

внутренние органы и сосуды |

миокард |

мышцы скелета |

Структурные элементы |

гладкий миоцит |

кардиомиоцит |

мышечное волокно |

Регенерация |

деление миоцитов, превращение миофибробластов в миоциты |

не регенерирует, на месте погибших кардиомиоцитов развивается рубец из соединительной ткани |

за счет клеток сателлитов |

Тип сокращения |

тонический: медленный и длительный), не зависит от сознания |

одномоментное сокращение, не зависит от сознания |

тетанический: (сильный и бодрый), зависит от сознания |

Структурная единица скелетной мышцы – длинное, многоядерное мышечное волокно. Поперек волокна располагаются темные и светлые полосы. Посреди светлого диска (из актина) проходит – Z-линия, которая делит миофибриллы на саркомеры. Посреди саркомера находится более темная полоса (диск из миозина). Нити актина и миозина взаимопроникают друг в друга. Средняя часть миозиновой полосы свободна от контакта с актином, что делает ее чуть более светлой, чем обе зоны взаимопроникновения. Теория, которая объясняет процесс сокращения мышц, называется теорией скольжения:

толстые нити миозина располагаются между тонкими нитями актина и объединяются поперечными мостиками. Это происходит только в присутствии ионов кальция, которые высвобождаются из саркоплазматической сети под влиянием нервного импульса;

сокращение мышц начинается с возбуждения мышечных волокон нервными импульсами;

с помощью поперечных мостиков нити актина втягиваются в промежутки между нитями миозина → актинмиозиновый комплекс сокращается

сокращение происходит за счет энергии АТФ

Нервная ткань

Особенности:

развивается из эктодермы

состоит из нервных клеток и расположенных между ними клеток нейроглии

тела нейронов и их короткие отростки образуют серое вещество, а длинные отростки – белое вещество

нейроны воспринимают раздражения, превращают их в нервные импульсы и осуществляют их передачу

клетки нейроглии в 3-4 раза мельче, чем нейроны, зато их количество в 10 раз больше; с возрастом количество клеток нейроглии увеличивается, т. к. они умеют делиться

нейроглия обеспечивает функционирование нейронов – осуществляют опорную, трофическую, секреторную, защитную функции

Нервная

ткань

Нервная

ткань

Н

ейроны Нейроглия Нервные

волокна

ейроны Нейроглия Нервные

волокна

биполярные:

макроглия: миелиновые:

биполярные:

макроглия: миелиновые:

с двумя отростками эпендимоциты, снаружи

униполярные: астроциты, шванновские кл.

с одним отростком олигодендроциты безмелиновые

мультиполярные: микроглия:

с многочисленными отростками глиальные макрофаги

псевдоуниполярные:

от тела отходит один отросток,

но распадается на аксон и дендрит

ч увствительные

(афферентные, центростремительные,

сенсорные):

увствительные

(афферентные, центростремительные,

сенсорные):

передают сигналы от рецепторов до ЦНС

в ставочные (промежуточные, ассоциативные):

передают импульсы в пределах ЦНС,

д вигательные (эфферентные, центростремительные):

передают импульсы от ЦНС до рабочих органов

Н

ейрон

ейрон

тело

(сома) отростки

тело

(сома) отростки

ядро дендрит (несколько):

цитоплазма восприятие нервного импульса

рецепторами

и передача его к телу

рецепторами

и передача его к телу

комплекс Гольджи нейрона гранулярная ЭПС аксон (один):

рибосомы передача нервного импульса от тела полисомы нейрона к рабочему органу или митохондрии к нейрону

нейрофибриллы

плазмалемма

Функции нервной ткани:

осуществляет связь организма с окружающей средой

обеспечивает взаимодействие тканей, органов и систем органов и их регуляцию

Кость – основной элемент скелетной системы, образованный костной тканью

Морфологическое строение: Химический состав:

костная хрящевая перепончатая органика неорганика

ч асть часть часть

компактное волокнистый белки: фосфат кальция

вещество слой оссеин карбонаты, цитраты

губчатое коллаген фтор, магний,

вещество костеобразующий натрий, калий

костный мозг слой

красный:

кроветворение,

иммунитет

красный:

кроветворение,

иммунитет

желтый:

жировая

ткань

желтый:

жировая

ткань

Принципы организации костей:

Костная ткань образуется в местах наибольшего сжатия или натяжения.

Степень развития костей пропорциональна интенсивности деятельности связанных с ними мышц.

Трубчатое и арочное строение кости обеспечивает наибольшую прочность при минимальной затрате косного материала.

Внешняя форма костей зависит от давления на них окружающих тканей и органов, в первую очередь мышц, и меняется при уменьшении или увеличения давления.

Перестройка формы кости происходит под влиянием внешних (для костей) сил

К

ости:

ости:

Т рубчатые Губчатые Плоские Смешанные

Воздухоносные

рубчатые Губчатые Плоские Смешанные

Воздухоносные

диафиз: тело кости

эпифизы: утолщения на концах диафизов

метафизы: пластинка роста из хрящевой ткани

Виды костей |

Примеры |

Строение |

|

Трубчатые |

длинные |

плечевая, локтевая, лучевая, бедренная, берцовые |

из компактного и губчатого вещества, внутри заполнены желтым костным мозгом |

короткие |

кости плюсны, кости пястья и фаланги пальцев |

||

Губчатые |

длинные |

ребра, грудина |

преимущественно из губчатого вещества, которое сверху и снизу покрыто тонким слоем компактного вещества |

короткие |

позвонки, кости запястья и предплюсны |

||

Сесамовид- ные |

надколенник, гороховидная |

||

Плоские |

кости черепа |

теменная, лобная |

из губчатого вещества, которое покрыто тонким слоем компактного вещества |

пояса конечностей |

лопатка |

||

Смешанные |

ключица, кости основания черепа |

состоят из нескольких частей разного строения, формы и происхождения |

|

Воздухоносные |

лобная, клиновидная, решетчатая, верхнечелюстные |

с воздушными полостями, выстланными слизистой, с возрастом увеличиваются |

|

Соединение костей

Неподвижные Полуподвижные Подвижные (суставы)

связки,

мембраны: (симфизы)

поверхности костей

связки,

мембраны: (симфизы)

поверхности костей

межкостные перепонки покрыты слоем гиалинового

предплечья и голени хряща → уменьшает трение

швы:

суставная сумка:

из плотной

швы:

суставная сумка:

из плотной

зубчатые:

крыша черепа

соединительной

ткани

плоские: лицевой

череп

фиброзная

мембрана

зубчатые:

крыша черепа

соединительной

ткани

плоские: лицевой

череп

фиброзная

мембрана

ч ешуйчатые: височно-теменной синовиальная мембрана

вколачивания: ↑ суставную жидкость зубоальвеолярные соединения связки → укрепление

С

уставы

(по

способу соединения костей)

С

уставы

(по

способу соединения костей)

простые (две суставные поверхности): плечевой, межфаланговые, тазобедренный

сложные (три и более суставные поверхности): локтевой, лучезапястный,

голеностопный, таранно-пяточно-ладьевидный, клиноладьевидный

комбинированный (два анатомически изолированных сустава действуют как единое

целое): височно-нижнечелюстные, атлантозатылочный, реберно-позвоночные

комплексные (диск или мениск между сочленяющимися поверхностями делит полость

сустава на две части): коленный, грудино-ключичный, височно-нижнечелюстной

(по форме суставных поверхностей)

одноосные осуществляют движение в одном направлении

цилиндрические:

лучелоктевой

цилиндрические:

лучелоктевой

блоковидные: межфаланговые

винтообразные: плечелоктевой

двуосные осуществляют движение в двух направлениях

эллипсовидные: лучезапястный

седловидные: грудиноключичные

мыщелковые: коленный, атлантозатылочный

многоосные осуществляют движение в трех направлениях

шаровидные: плечевой, плечелучевой

чашеобразные: тазобедренный

плоские: запястно-пястные, предплюсне-плюсневые

Отделы скелета человека |

Названия костей |

|||

|

Череп (29) |

Мозговой отдел (14) |

Парные: теменные, височные, слуховые (молоточек, наковальня, стремечко); Непарные: лобная, затылочная, клиновидная, решетчатая |

|

Лицевой отдел (15) |

Парные: скуловые, слезные, носовые, небные, верхнечелюстные, нижние носовые раковины; Непарные: нижняя челюсть, сошник, подъязычная |

|||

Скелет туловища (51) |

Позвоночник (26) |

Шейные позвонки (С1-С7): первый - атлант не имеет тела, образует две дуги, второй – эпистрофей имеет зубовидный отросток, который является осью для поворота черепа вместе с атлантом. Грудные позвонки (Тh1- Тh12) имеют реберные ямки для соединения с ребрами. У поясничных позвонков (L1-L5) массивное тело и широкие остистые отростки, направленные назад. Крестец (S): 5 позвонков срастаются и образуют крестцовую кость. Копчик (Со): 4-5 рудиментарных позвонков, срастающихся в копчиковую кость. |

||

Грудная клетка (25) |

12 пар ребер. Истинных (I-VII): каждое из них соединяется с грудиной своим хрящом, ложных (VIII- X): концы их хрящей срастаются между собой и с хрящами нижних ребер, образуя реберную дугу и колеблющихся (XI- XII): их передние концы не доходят до грудины |

|||

|

Скелет верхней конечности (32) |

Плечевой пояс (2) |

Лопатка, ключица |

|

Плечо (1) |

Плечевая кость |

|||

Предплечье (2) |

Локтевая и лучевая кости |

|||

Скелет кисти (27) |

Запястье (8) |

Ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная, кость-трапеция, трпециевидная, головчатая и крючковидная |

||

Пястье |

Пять пясных костей |

|||

Пальцы (14) |

У I – две фаланги, у II –V по три фаланги: проксимальной, медиальной и дистальной |

|||

Скелет нижней конечности (31) |

Тазовый пояс (1) |

Тазовая кость образована подвздошной, седалищной и лобковой костями, срастающимися между собой в области вертлужной впадины |

||

Бедро (1) |

Бедренная кость |

|||

Голень (3) |

Большеберцовая и малоберцовая, надколенник |

|||

Стопа (26) |

Пред- плюсна (7) |

Таранная, пяточная, ладьевидная, клиновидные: медиальная, латеральная и промежуточная, кубовидная |

||

Плюсна |

Пять коротких плюсневых костей |

|||

Пальцы (14) |

У I – две крупные фаланги (особенно дистальная), у II –V по три фаланги: проксимальной, медиальной и дистальной |

|||

Повреждения аппарата движения и опоры

Повреждения |

Причины |

Признаки |

Первая помощь |

Растяжения связок и мышц |

чрезмерное движение |

сильная боль, отек, способность к движению сохраняется |

приложить холод забинтовать сустав |

Разрыв связок и мышц |

чрезмерное движение |

сильная боль, отек, кровоизлияние |

|

Вывих |

движение не характерное для сустава |

боль, невозможность движения, деформация сустава, онемение |

приложить холод, зафиксировать сустав неподвижно |

Закрытый перелом |

удар, падение |

боль, отечность, нарушение функций, чрезмерная подвижность |

обездвижить поврежденный участок тела |

Открытый перелом |

удар, падение |

боль, кровотечение отечность, нарушение функций, чрезмерная подвижность |

обработать рану, обездвижить поврежденный участок тела |

Мышцы – сократительные органы движения, состоящие из мышечной ткани,

которые

способны сокращаться под влиянием

нервных импульсов

которые

способны сокращаться под влиянием

нервных импульсов

по форме:

веретенообразные: височная, двубрюшная, большая грудная

квадратная: медиальная крыловидная

треугольная: дельтовидная, подлопаточная, локтевая

лентовидная: мышца, поднимающая верхнюю губу, грудино-подъязычная

круговая: круговая мышца рта, круговая мышца глаза

по расположению:

поверхностные: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная

глубокие: лестничные мышцы

медиальные: медиальная крыловидная

латеральные: латеральная крыловидная

по количеству головок:

двуглавые: двуглавая мышца плеча

трехглавые: трехглавая мышца голени, трехглавая мышца плеча

четырехглавые: четырехглавая мышца бедра

Строение скелетных мышц на примере двуглавой мышцы:

Состоит из брюшка, головки и двух сухожилий

Окружена фасцией, которая предотвращает распространение воспаления и защищает от механических повреждений

Для мышцы характерны соединительнотканные оболочки:

снаружи - эпимизий, вокруг пучков- перимизий, вокруг мышечных волокон – эндомизий

Внутри мышца состоит из мышечных волокон и соединительной ткани, которые объединяются в мышечные пучки

В мышечных волокнах есть миофибриллы, элементами которых являются сократительные микрофиламенты, которые бывают двух видов: толстые миозиновые и тонкие актиновые

К мышцам подходят кровеносные сосуды и нервные окончания Основные группы мышц

Группы мышц |

Название мышц |

|

Мышцы головы |

Мимические мышцы |

Мышцы свода черепа: затылочно-лобная: лобное брюшко, затылочное брюшко, сухожильный шлем; задняя ушная мышца, мышца гордецов |

Мышцы, окружающие глазную щель: круговая мышца глаза: вековая часть, глазничная часть, слезная часть; мышца, сморщивающая бровь |

||

Мышцы, окружающие отверстие рта: круговая мышца рта; мышца, поднимающая верхнюю губу; мышца, поднимающая угол рта; мышца смеха; мышца, опускающая нижнюю губу; мышца, опускающая угол рта |

||

Мышцы ушной раковины: передняя, верхняя, задняя ушные (развиты слабо) |

||

Жевательные мышцы |

Жевательная, височная, медиальная крыловидная, латеральная крыловидная |

|

Мышцы шеи |

Поверхностные |

Подкожная, грудино-ключично-сосцевидная Мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости: двубрюшная, шилоподъязычная, челюстно-подъязычная Подподъязычные мышцы: лопаточно-подъязычная, грудино-подъязычная, щитоподъязычная, грудино-щитовидна |

Глубокие |

Передняя лестничная, средняя лестничная, задняя лестничная |

|

Мышцы спины |

Поверхностные |

Трапециевидная, широчайшая мышца спины, большая и малая ромбовидные мышцы, верхняя и нижняя задние зубчатые |

Глубокие |

Ременные мышцы шеи и головы; мышца, выпрямляющая позвоночник; межостистые мышцы шеи, груди и поясницы |

|

Мышцы груди |

Поверхностные |

Большая и малая грудные, передняя зубчатая мышца |

Глубокие |

Наружные межреберные, внутренние межреберные мышцы |

|

Мышцы живота |

Боковые стенки |

Наружная и внутренняя косые мышцы живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота |

Передняя стенк |

Прямая мышца живота, пирамидальная мышца |

|

Задняя стенка |

Квадратная мышца поясницы |

|

Мышцы верхней конечности |

Плечевой пояс |

Дельтовидная мышца, надостная и подостная мышцы, малая и большая круглые мышцы |

Мышцы плеча |

Двуглавая мышца плеча, плечевая мышца, трехглавая мышца плеча, локтевая мышца |

|

Мышцы предплечья |

Передняя группа: плечелучевая, лучевой сгибатель запястья, локтевой сгибатель запястья, ладонная мышца Задняя группа: длинный лучевой разгибатель запястья, короткий разгибатель запястья, разгибатель пальцев, локтевой разгибатель запястья |

|

Мышцы кисти |

Короткий сгибатель большого пальца; мышца, противопоставляющая большой палец кисти; мышца, отводящая мизинец; мышца, противопоставляющая мизинец |

|

Мышцы верхней конечности

|

Тазовый пояс |

Подвздошно-поясничная мышца, большая, средняя и малая ягодичная мышцы, напрягатель широкой фасции, |

Мышцы бедра |

Передняя группа: портняжная, четырехглавая мышца бедра, Задняя группа: двуглавая мышца бедра, полусухожильная мышца, тонкая мышца, приводящие мышцы |

|

Мышцы голени |

трехглавая мышца голени: икроножная, камбаловидная; длинный сгибатель пальцев; задняя и передняя большеберцовые мышцы; длинный разгибатель пальцев; длинная и короткая малоберцовые мышцы |

|

Мышцы стопы |

Тыльные: короткий разгибатель пальцев, короткий разгибатель большого пальца. Подошвенные: короткий сгибатель большого пальца стопы; мышца, приводящая большой палец стопы; мышца, отводящая мизинец. Мышцы срединного возвышения: квадратная мышца подошвы, червеобразные мышцы |

|

Кровь

Плазма 55-60% Форменные элементы крови 40-45%

вода

90% эритроциты: 5 млн. в 1мм³

вода

90% эритроциты: 5 млн. в 1мм³

минеральные

вещества 0,9% тромбоциты: 6-8 тыс. в

1мм³

минеральные

вещества 0,9% тромбоциты: 6-8 тыс. в

1мм³

глюкоза 0,12% лейкоциты: 250-400 тыс. в 1мм³

белки 7-8%

альбумины:

переносят тироксин, соли тяжелых

металлов; поддерживают

постоянство осмотического давления

альбумины:

переносят тироксин, соли тяжелых

металлов; поддерживают

постоянство осмотического давления

глобулины: α- глобулины переносят глюкозу, β- глобулины транспортируют

железо, липиды, γ- глобулины являются антителами

фибриноген: при свертывании крови переходит в нерастворимый фибрин

Клетки крови

Признаки |

Эритроциты |

Лейкоциты |

Тромбоциты |

Особенности строения |

безъядерные, двояковогнутые, внутреннее содержимое максимально приближено к поверхности мембраны |

ядерные, с непостоянной формой тела, способны самостоятельно перемещаться |

безъядерные, округлые, их мембрана нестойкая к механическим воздействиям |

Место образования |

красный костный мозг |

красный костный мозг, тимус, селезенка, лимфатические узлы |

красный костный мозг |

Живут |

100 – 120 дней |

от 1-3 суток до неск. лет |

5-8 дней |

Увеличение или уменьшение числа |

Эритроцитоз: абсолютный - наблюдается в горах, при недостатке О2, при хронических заболеваниях легких и сердца; относительный – при сгущении крови или тяжелой физической работе |

Лейкоцитоз: физиологический – возникает после физического напряжения, во время беременности; патологический – после инфекционных, гнойно-воспалительных процессов, при некрозе тканей, после больших кровотечений |

Тромбоцитоз вызывается кровотечениями, гнойно-септическими заболеваниями, в результате удаления селезенки |

Эритропения: абсолютная – после кровопотери, относительная – при разжижении крови |

Лейкопения: при гриппе, вирусном гепатите, циррозе печени, а также в результате воздействия ионизирующего излучения |

Тромбоцитопения может быть симптомом лучевой болезни, тромбозов |

|

Функции |

Транспорт газов: кислорода и углекислого газа с помощью гемоглобина (1г гемоглобина может присоединять 1,34мл О2) |

Трофическая: переваривают и переносят вещества другим клеткам; выделительная: непереваренные остатки вместе с лейкоцитами поступают в пищеварительный канал и выводятся из организма; защитная: уничтожают чужеродные клетки и вещества |

Свертывание крови: быстро распадаются и склеиваются в конгломераты, вокруг которых возникают нити фибрина; осуществляют неспецифический иммунитет: прилипают к чужеродным агентам и поглощают вирусы |

Эритроциты – красные кровяные тельца. Их составной частью является гемоглобин –

белок, обеспечивающий дыхательную функцию крови.

Соединения гемоглобина

оксигемоглобин:

Нb

+ О2 ↔ НbО2

; ярко-алого цвета; нестойкий

оксигемоглобин:

Нb

+ О2 ↔ НbО2

; ярко-алого цвета; нестойкий

карбгемоглобин: Нb + СО2 ↔ НbСО2; темно-красного цвета; нестойкий

карбоксигемоглобин: Нb + СО → НbСО; стойкий; Нb не может переносить О2

метгемоглобин MtHb: образуется под влиянием сильных окислителей (нитратов)

миоглобин: благодаря О2, связанному с миоглобином, снабжение мышечных

волокон сохраняется при сокращении мышц, когда их капилляры сдавливаются Скорость оседания эритроцитов - если к крови добавить антикоагулянты, то она не свертывается. При этом наблюдается оседание эритроцитов. В норме у мужчин СОЭ - 1-10 мм ∕час, у женщин – 2-15 мм ∕час. Нарушения этих величин свидетельствуют о патологии.

Группы крови по системе АВО Допустимое переливание крови

Группы крови |

Агглютиногены в эритроцитах |

Агглютинины в плазме крови |

I ↕

II ↔ II ↓ III ↔ III ↕ IV

|

I (О) |

ни А, ни В |

и α, и β |

|

II (А) |

А |

β |

|

III (В) |

В |

α |

|

IV (АВ) |

и А,и В |

ни α, ни β |

Внимание! Для переливання крови важно знать резус-фактор и «биологическую» совместимость крови. Существует около 200 различных агглютиногенов, 140 из которых объединены в 20 систем, а остальные являются общими или индивидуальными.

Лейкоциты – белые кровяные тельца, способные к самостоятельному передвижению

Лейкоциты |

Особенности строения |

Функции |

Гранулоциты: нейтрофилы 70% |

у сегментоядерных ядро из долек, с перемычками; у палочковидных – в виде буквы S; у юных – рыхлое бобовидной формы |

захват бактерий (подвижные микрофаги), участвуют в образовании интерферона

|

эозинофилы 2 -4% |

клетки с двулопастным ядром |

обезвреживают токсины: мигрируют к месту появления антигена, образуют защитный вал в виде некроза и ограничивают распространение реакции; оказывают цитотоксическое влияние на гельминты |

базофилы 0,5-1% |

клетки с сегментирванным ядром |

образуют гистамин : ↑проницаемость стенок капилляров и ↔ мелкие сосуды и гепарин – противосвертывающее вещество |

Агранулоциты: моноциты 4-8% |

клетки с крупным ядром, бобовидной формы |

фагоцитируют бактерии, поврежденные и состарившиеся клетки (неподвижные макрофаги); продуцируют пироген (↑ t◦ ) |

лимфоциты 25-40% |

клетки с очень крупным ядром и малым количеством цитоплазмы; различают малые, средние и большие лимфоциты |

обеспечивают клеточный (Т-лимфоциты) и гуморальный (В-лимфоциты) иммунитет |

Иммунитет – способность организма распознавать проникновение чужеродного

материала и мобилизовать клетки и образованные ними вещества

на быстрое и эффективное удаление этого материала

Системы, обеспечивающие защиту от чужеродных агентов:

Неспецифическая

гуморальная иммунная система: барьерная

функция кожи,

Неспецифическая

гуморальная иммунная система: барьерная

функция кожи,

бактерицидность выделений потовых и сальных желез, слюны и слез

Неспецифическая клеточная иммунная система: явление фагоцитоза

Специфическая иммунная система: образование антител, связывание «антиген-

антитело», иммунологическая память

Центральные органы: красный костный мозг, тимус

Периферические органы: лимфатические узлы, селезенка, миндалины, аппендикс

Основные формы иммунного ответа:

клеточный

иммунитет

клеточный

иммунитет

с

помощью Т-лимфоцитов:

Т-хелперы распознают чужеродный агент

и обуславливают дифференциацию

плазмоцитов, Т-киллеры размножаются,

образуют клоны и уничтожают чужие клетки

помощью Т-лимфоцитов:

Т-хелперы распознают чужеродный агент

и обуславливают дифференциацию

плазмоцитов, Т-киллеры размножаются,

образуют клоны и уничтожают чужие клетки

с помощью фагоцитов: подвижных нейтрофилов и неподвижных моноцитов, которые фагоцитируют чужеродные клетки

гуморальный

иммунитет

гуморальный

иммунитет

с помощью антител: при контакте с антигеном В-лимфоциты образуют клоны плазмоцитов, синтезирующих антитела; антитела связываются с антигенами на поверхности бактерий и ускоряют захват этих комплексов фагоцитами или сами соединяются с токсинами и нейтрализуют их

с помощью интерферонов: белков, которые предотвращают заражение клеток вирусами

и ммунологическая память – образование долгоживущих Т- и В-лимфоцитов, которые при повторной встрече с антигеном способны к быстрому и сильному ответу

и ммунологическая толерантность – избирательное отсутствие ответа на данный антиген при повторной встрече

аллергия – повышенная чувствительность организма в ответ на действие аллергенов.

Аллергены бывают внешними: пищевые продукты, запахи, лекарственные препараты и

внутренними: собственные ткани организма с измененными свойствами (при ожогах

омертвевшие ткани становятся чужеродными для организма)

Виды иммунитета |

Особенности |

|

Активный- путем выработки собственных антител |

естественный |

возникает после перенесенного заболевания; является наиболее эффективным; сохраняется, как правило, в течение всей жизни |

приобретенный |

образуется при введении в организм антигенов в виде вакцин; возникает через определенное время; обеспечивает невосприимчивость в течение длительного времени |

|

Пассивный – индивидуум защищен ранее образованными антителами |

естественный |

передается плоду через плаценту или ребенку с молоком матери в виде антител; проявляется сразу же после рождения; является временным |

приобретенный |

образуется после введения в организм готовых антител в виде сыворотки и сохраняется непродолжительное время |

|

Тромбоциты – кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови.

Это безъядерные, бесцветные тельца, разнообразной формы, покрытые клеточной мембраной. Способны к агглютинации, поэтому их подсчет затруднен.

Свертывание крови – защитная функция организма, которая предупреждает потерю крови при повреждении сосудов. Для свертывания крови необходимо наличие: белков, витаминов (К), солей кальция. В этой многостадийной реакции принимают участие 13 факторов; начинается через 1-2 мин и заканчивается образованием тромба через 3-5 мин после начала кровотечения. При выполнении физической работы количество тромбоцитов увеличивается в 3-5 раз и возрастает способность крови к свертыванию.

Механизм свертывания крови

Повреждающий фактор

Т ромбоциты

Тромбопластин

ромбоциты

Тромбопластин

Тромбопластин, ионы Са

П ротромбин Тромбин

Тромбин, ионы кальция

Ф ибриноген Фибрин

растворимый нерастворимый белок

При свертывании крови могут наблюдаться нарушения:

гиперкоагуляция – ускорение свертывания; проявляется при стрессовых ситуациях

гипокоагуляция – задержка свертывания; проявляется вследствие воспалительных процессов печени, недостаточного количества витамина К и др.

гемофилия - наследственное заболевание, обусловленное недостатком определенного белка в крови.

Внимание! В неповрежденных кровеносных сосудах кровь не свертывается, потому что:

- эндотелий идеально гладкий и не вызывает разрушение тромбоцитов;

- в крови есть антикоагулянт гепарин, который образуется в базофилах;

- факторы свертывания находятся в кровеносном русле в неактивном состоянии.

Лимфа – прозрачная водянистая жидкость, которая начинается в межклеточных

пространствах

и течет по сосудам незамкнутой системы

пространствах

и течет по сосудам незамкнутой системы

лимфоплазма: меньше белков, чем в плазме крови и межклеточной жидкости

форменные элементы:

лимфоциты (90%)

лимфоциты (90%)

моноциты

(5%)

моноциты

(5%)

нейтрофилы (1%)

тромбоциты: способна свертываться, образует сгустки

периферическая: оттекает от тканей

промежуточная: прошла через лимфатические узлы

центральная: в грудном протоке

Основные функции лимфы:

дренажная: отведение от тканей воды, белков и возвращение их в кровь

защитная: обезвреживание микроорганизмов и токсинов

кроветворная: образование лимфоцитов

транспортная: отведение от кишечника жиров и их перемещение

Сердце – полостной мышечный орган, который обеспечивает кровообращение

Оболочки:

Оболочки:

перикард

– остаток целома, выстлан эндотелием,

содержит немного жидкости

перикард

– остаток целома, выстлан эндотелием,

содержит немного жидкости

эпикард

– образован соединительной тканью,

покрыт эпителием

эпикард

– образован соединительной тканью,

покрыт эпителием

миокард – сердечная исчерченная мышца, обеспечивает сокращение сердца

эндокард – эпителиальная выстилка делает сердце идеально гладким изнутри

Камеры:

правое

предсердие

- на задней стенке отверстия: нижней и

верхней полой вен,

правое

предсердие

- на задней стенке отверстия: нижней и

верхней полой вен,

коронарного синуса, в межпредсердной перегородке - овальное окно

правый желудочек – сухожильные нити берут начало от верхушек сосочковых

мышц и заканчиваются на 3 створках предсердно-желудочкового клапана

левое

предсердие

– на верхней стенке 4 отверстия легочных

вен

левое

предсердие

– на верхней стенке 4 отверстия легочных

вен

левый желудочек - сухожильные нити берут начало от верхушек сосочковых

мышц и заканчиваются на 2 створках предсердно-желудочкового клапана

Клапаны:

створчатые

– створки → в желудочки, не пропускают

кровь обратно в предсердия

створчатые

– створки → в желудочки, не пропускают

кровь обратно в предсердия

полулунные – створки → из желудочков, не пропускают кровь обратно

Сердечный цикл – взаимосогласованная ритмичная смена сокращений предсердий,

сокращений желудочков и общего расслабления сердца

Фазы сердечного цикла

Признаки |

Систола предсердий |

Систола желудочков |

Общая диастола |

Длительность |

0,1 сек |

0,3 сек |

1,4 сек |

Состояние клапанов |

открыты |

закрыты |

полуоткрыты |

Движение крови |

к желудочкам |

в малый и большой круги кровообращения |

к предсердиям и в желудочки |

Основными показателями работы сердца, его функционального состояния являются:

систолический объем (СОК) - объем крови, который выбрасывает желудочек сердца за одно сокращение (приблизительно 70 мл)

минутный объем крови (МОК) – количество крови, которую выбрасывает желудочек за1 мин. (СОК ∙ число сердечных сокращений в минуту).

При частоте сердечных сокращений 72 удара в минуту МОК составляет:

МОК = СОК ∙ ЧСС = 70 ∙ 72 = 5000 мл ∕ мин, или 5 л ∕ мин

Проводящая система |

Расположение |

Функции |

Синусно –предсердный узел |

в стенке правого предсердия, где в него впадает верхняя полая вена |

водитель ритма I порядка: задает нормальный ритм сокращений сердца 70 с ∕ мин |

Предсердно- желудочковый узел |

в нижней части правого предсердия, возле межпредсердной перегородки |

водитель ритма II порядка: может задавать ритм работы 50–60 с ∕ мин; у здорового человека не проявляется |

Предсердно- желудочковый пучок (пучок Гисса) |

начинается от предсердно-желудочкового пучка, проходит в межжелудочковую перегородку, где разветвляется на правую и левую ножки |

обеспечивает проведение возбуждения между миокардом предсердий и миокардом желудочков |

Волокна Пуркинье |

конечные разветвления предсердно-желудочкового пучка, расположенные в миокарде желудочков |

распространяют возбуждение по миокарду желудочков |

Сравнительная характеристика сосудов

Признаки |

Артерии |

Вены |

Капилляры |

Определение |

сосуды, по которым кровь движется от сердца |

сосуды, по которым кровь движется к сердцу |

мельчайшие сосуды, соединяющие между собой артерии и вены |

Строение: внешний слой |

рыхлая соединительная ткань, в которой проходят нервы (регулируют просвет) |

соединительная ткань с гладкими миоцитами (в нижней полой вене только продольный слой гладких мышц) |

клетки (фибробласты) и тонкие волокна соединительной ткани |

средний слой |

эластические мембраны (растяжение под действием давления крови), спирально уложенные гладкие миоциты (не дать мышцам сдавить сосуд извне) |

тонкий слой (вены не способны проводить активный ток крови) продольных мышечных волокон (при их сокращении вена гофрируется – препятствие обратному току крови) |

перициты – соединительнотканные клетки, способные сокращаться, фагоцитировать и дифференцироваться в клетки разных тканей |

внутренний слой |

плоские эндотелиоциты и подэндтелиальный слой с фибробластами, гладкими миоцитами и внутренней эластичной оболочкой |

плоские эндотелиоциты и подэндтелиальный слой. Клапаны свободными краями направлены в сторону сердца. |

плоские эндотелиоциты |

Скорость |

Более 0,5 м ∕ сек |

Более 0,2 |

Более 0,5 мм ∕ сек |

Давление |

До 120 мм рт.ст. |

От 3-8 мм рт.ст. и ниже |

До 20 мм рт.ст. |

Особенности движения крови |

давление крови самое большое и скорость движения крови большая |

давление низкое, но скорость движения крови увеличивается, благодаря: - ↓ общего диаметра вен; - сокращениям скелетных мышц; - нагнетающему действию грудной полости; - наличию клапанов |

давление крови меньше среднего уровня и скорость движения крови наименьшая, поскольку сумма поперечных разрезов всех капилляров более чем в 500 раз превышает диаметр аорты |

Функции |

регулируют давление и интенсивность кровоснабжения |

задерживают и депонируют кровь |

осуществляют обмен веществ |

Классификация сосудов

Вены

мышечного

типа -

в них хорошо развита средняя мышечная

оболочка (у некоторых

мышечного

типа -

в них хорошо развита средняя мышечная

оболочка (у некоторых

она развита слабо: мелкие и средние вены рук, верхней части туловища, шеи),

и есть клапаны (в венах, расположенных выше сердца клапанов нет, т. к.

кровь по ним течет под действием силы тяжести)

волокнистого типа - в них нет клапанов, средней и наружной оболочки, поэтому

внутренняя оболочка срастается с окружающими тканями: вены твердой и мягкой

оболочки мозга, сетчатки глаза, селезенки, плаценты

Артерии Капилляры

эластичного типа – с непрерывным эндотелием -

только из эластичных мембран: окружены непрерывной,

аорта, легочной ствол базальной мембраной: большинство

смешанного типа – поровну фенестрированные - между клетками-

гладких миоцитов и мембран: поры, затянуты тонкими мембранами:

сонные, подключичные, легочные в почках, эндокринных железах

мышечного типа - из миоцитов и щелевидные: с щелями между эндо-

спирально уложенных и волокон: телиоцитами и в базальной мембране:

сосуды конечностей в печени селезенке

Большой круг кровообращения – путь крови от левого желудочка через артерии,

капилляры, вены всех органов тела до правого предсердия

правая яремная вена

верхняя

полая вена правая подключичная

вена

верхняя

полая вена правая подключичная

вена

дуга аорты

правая сонная

дуга аорты

правая сонная

подключичная

подключичная

ПП коронарные

плечеголовый артерия

ПП коронарные

плечеголовый артерия

нижняя

артерии

ствол

нижняя

артерии

ствол

полая

вена ЛЖ

коронарные вены

левая яремная вена левая сонная артерия

левая

подключичная вена левая подключичная

артерия

левая

подключичная вена левая подключичная

артерия

печеночная

вена печеночная

печеночная

вена печеночная

артерия

воротная τ = 20-23 сек

вена брыжеечные

почечные вены почечные артерии

подвздошные

подвздошные

подвздошные

подвздошные

бедренные вены бедренные артерии

капиллярная сеть

Малый круг кровообращения - путь крови от правого желудочка через артерии,

капилляры, вены легкого до левого предсердия

легочные артерии

легочной

капиллярная сеть

легочной

капиллярная сеть

ствол легкого

ствол легкого

τ

= 4 -5 сек

ЛП легочные

вены

ПЖ

ЛП легочные

вены

ПЖ

Дыхательная система

Воздухоносные пути Респираторный отдел

верхние:

верхние:

полость носа респираторные бронхиолы

носовая часть глотки альвеолярные ходы

ротовая часть глотки альвеолярные мешки

нижние: альвеолы

гортань

трахея

бронхи

Отделы |

Особенности строения |

Функции |

|

Верхние дыхательные пути |

Носовая полость |

две половины в каждой по три раковины и три носовых хода: верхний, средний, нижний; в них открываются околоносовые пазухи и слезный канал. Полость носа выстлана слизистой: многорядным мерцательным эпителием и подслизистой с капиллярами, способными быстро менять свой диаметр |

проведение воздуха; очистка от пыли; увлажнение и разведение раздражающих веществ; частичное обеззараживание; тепловая коррекция; рефлекторный вызов защитных действий; резонаторная и обонятельные функции; участие в облегчении массы черепа |

Глотка |

трубка воронковидной формы (12 см); состоит из носового, ротового, гортанного отдела; соединена отверстиями с полостью носа (хоаны), рта (зев), гортанью (вход к гортани) и средним ухом (отверстия слуховых труб) |

проведение воздуха, резонаторная функция, уравновешивание давления в барабанной полости, защитная: увлажнение, согревание и очищение вдыхаемого воздуха |

|

Нижние дыхательные пути |

Гортань |

состоит из 9 хрящей (перстневидного, щитовидного , надгортанника, парных рожковидных, клиновидных и черпаловидных), 4 суставов, 25 связок, 17 мышц! Полость (по форме напоминает песочные часы): преддверие, подголосовая полость, голосовой аппарат (голосовые связки и голосовая щель) |

проведение воздуха от носоглотки до трахеи и обратно; регулирование количества поступающего воздуха в нижние дыхательные пути; регулирование ритма и глубины дыхания; защита от проникновения инородных тел в нижние дыхательные пути; обеспечивает образование голоса |

Трахея |

трубка (8 -15 см), расположена впереди пищевода, состоит из 16-20 незамкнутых сзади хрящевых полуколец, соединенных кольцевыми связками; задняя стенка состоит из соединительной ткани и гладких мышц; слизистая: мерцательный эпителий и лимфоидная ткань |

проведение воздуха от гортани до бронхиального дерева и продолжение очистки, согревания и увлажнения воздуха |

|

Бронхи |

образуют «бронхиальное дерево»; от главного бронха через долевые, сегментарные, дольковые и до терминальных бронхиол постепенно снижается диаметр трубок, уменьшается количество хрящевой ткани и желез в стенке, но нарастает гладкомышечный слой, благодаря которому вся система способна к поддержанию тонуса и активным движениям |

проведение воздуха от трахеи до альвеолярного аппарата легких и обратно, продолжение очистки, обеззараживания, согревания воздушной струи

|

|

Легкие – парные органы дыхания расположенные в грудной полости

доли

(в правом – 3, левом – 2)

доли

(в правом – 3, левом – 2)

легочная

плевра из двух листков:

легочная

плевра из двух листков:

внутренний

срастается с легким,

внутренний

срастается с легким,

внешний – с со стенками грудной полости,

серрозная жидкость между листками облегчает скольжение листков

плевры во время дыхательных движений

ворота легких: входят главные бронхи, легочная артерия, нервы

выходят две легочные вены и лимфатические сосуды

ацинус – структурная и функциональная единица легкого:

дыхательные бронхиолы (стенки с небольшими выпячиваниями)

альвеолярные ходы (стенки окружают со всех сторон пузырьки альвеол)

альвеолярные мешочки - пирамидальные расширения с альвеолами вместо стенок

альвеолы:

п невмоциты I порядка: вместе с эндотелиоцитомами капилляра и двумя базальными мембранами образуют аэрогематический барьер

п невмоциты II порядка: образуют сурфактант, который смазывая альвеолу изнутри, защищает ее от проникновения микробов, частиц пыли; предотвращает проникновение жидкости из крови в просвет альвеолы; не дают возможности стенкам альвеол слипаться во время выдоха

а львеолярные макрофаги: уничтожают все чужеродное, что попадает в легкое с вдыхаемым воздухом

Основные этапы дыхания

Этапы |

Процессы |

Характеристика |

Внешнее (легочное) дыхание |

легочная вентиляция |

обмен воздухом между альвеолами легких и внешней средой вследствие ритмичных движений грудной клетки |

газообмен легких |

обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров |

|

Транспортировка дыхательных газов кровью |

перенесение кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким |

|

Внутреннее (тканевое) дыхание |

газообмен в тканях |

обмен газов между кровью и тканевой жидкостью |

клеточное дыхание |

совокупность реакций окисления продуктов обмена белков, жиров и углеводов до Н2О и СО2, которые сопровождаются поглощением О2 и выделением энергии |

|

Отличительные признаки вдоха и выдоха

Признаки |

Вдох |

Выдох |

Спокойный вдох и выдох |

осуществляется за счет сокращения внешних межрёберных мышц и диафрагмы |

осуществляется за счет силы тяжести, эластичного напряжения тканей, давления органов брюшной полости |

Глубокий вдох и выдох |

дополнительное сокращение грудных и лестничных мышц |

сокращение внутренних межрёберных мышц и мышц передней брюшной стенки |

Ребра |

поднимаются вверх |

опускаются вниз |

принимают более горизонтальное положение |

принимают более вертикальное положение |

|

Диафрагма |

сокращается |

расслабляется |

опускается |

поднимается |

|

становится более плоской |

возвращается в куполообразное положение |

|

Объём грудной полости |

увеличивается |

уменьшается |

Длительность |

меньшая |

большая |

в среднем 2,3 секунды |

в среднем 2,7 секунды |

|

Функции |

обеспечивает поступление воздуха в лёгкие |

обеспечивает удаление воздуха из лёгких |

обеспечивает питьё жидкостей, зевание и плач |

обеспечивает разговор, пение, смех, кашель, чихание, крик |

Состав вдыхаемого, выдыхаемого Парциальное давление и напряжение и альвеолярного воздуха О2 и СО2 в альвеолярном воздухе и крови

Воздух |

Содержание газов, % |

||

О2 |

СО2 |

N2 |

|

вдыхаемый |

20,94 |

0,03 |

79,03 |

выдыхаемый |

16,30 |

4,00 |

79,70 |

альвеолярный |

14,20 |

5,20 |

80,60 |

|

О2 |

СО2 |

Венозная кровь |

40 |

60 |

Альвеолярный возlух |

100 |

40 |

Артериальная кровь |

96 |

39 |

Тканевая жидкость |

40 |

46 |

Основные показатели дыхания

Различают несколько показателей, которые характеризуют функциональное состояние легких. Их измеряют с помощью специального прибора – спирометра.

Жизненная емкость легких – наибольший объем воздуха, который человек может

выдохнуть после глубокого вдоха.

Дыхательный объем (ДО) - объем воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при

спокойном дыхании (около 500 мл)

Дополнительный объем (ДопО), или резервный объем вдоха – максимальный объем

воздуха, который человек может вдохнуть после окончания спокойного вдоха (около 1500 – 2000 мл).

Резервный объем выдоха (РО) – максимальный объем воздуха, который человек может

выдохнуть после спокойного выдоха (около 1000 – 1500 мл).

ЖЕЛ = ДО (0,5 л) + ДопО (1,5-2л) + РО (1,5 Л) = 3,5 – 4 л

Внимание! В норме ЖЕЛ составляет 3∕4 общей емкости легких и характеризует максимальный объем, в пределах которого человек может изменять глубину своего дыхания. ЖЕЛ зависит от возраста (с возрастом уменьшается эластичность легких), пола (у женщин 3-3,5 л, у мужчин – 3,5 – 4,8 л), физического развития (у спортсменов -6 -7 л), положения тела (в вертикальном увеличивается) и т.д.

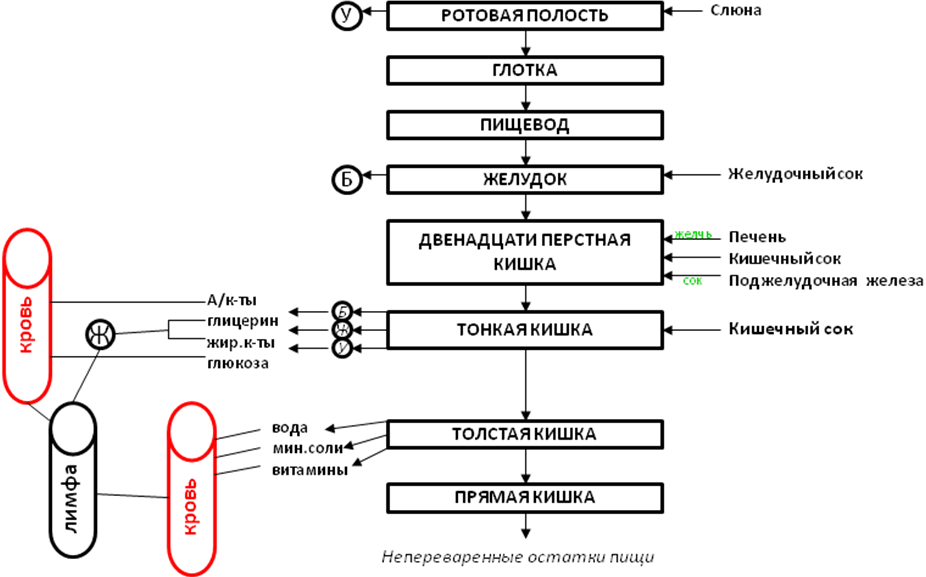

Пищеварение – ∑ процессов, которые осуществляют физическую обработку пищи и

расщепление

сложных органических веществ на простые

растворимые

расщепление

сложных органических веществ на простые

растворимые

соединения с дальнейшим их всасыванием и выведением из организма

непереваренных остатков.

внутриклеточное – фагоцитоз внутри лейкоцитов

внутриполостное – в полости пищеварительного канала

пристеночное – на мембранах клеток цилиндрического эпителия кишечных ворсинок

Функции:

с екреторная – секреция ферментов, слизи, образующие слюну, соки, желчь

в сасывающая – поступление простых растворимых соединений в кровь, лимфу

д вигательная – перемешивание и перемещение пищи вдоль пищеварительного тракта

в ыделительная – выведение из организма продуктов обмена

з ащитная – уничтожение бактерий под действием слюны, соляной кислоты в желудке

Пищеварительная система: пищеварительный тракт + железы

Ротовая полость

З

убы

– костные органы, основная функция

которых измельчение пищи

убы

– костные органы, основная функция

которых измельчение пищи

коронка: более массивная часть зуба, выступает над альвеолой

шейка: с зубом соприкасается слизистая десны

корень: в альвеоле, заканчивается верхушкой, в которую входят сосуды и нервы

пульпа: состоит из соединительной ткани и заполняет полость зуба, через канал корня

входят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы

эмаль: покрывает коронку зуба сверху, состоит из неорганических солей

дентин: располагается под эмалью и образует большую часть коронки, шейки и корня

состоит из коллагена и неорганических солей

цемент: покрывает шейку и корень зуба, по составу приближается к костной ткани

Зубы

постоянные молочные

резцы

(8)

резцы (8)

резцы

(8)

резцы (8)

клыки (4) клыки (4)

малые коренные (8)

большие коренные(12) большие коренные (8)

Слюнные железы: основная функция - секреция слюны (за сутки до 1,5 л), в состав

которой входят вода, муцин, лизоцим, ионы солей, белки, углеводы,

ферменты: амилаза и мальтаза.

мелкие: губные, щечные, язычные, небные)

крупные: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная

Ж елудок

елудок

внешняя серозная оболочка – из соединительной ткани

средняя мышечная оболочка – три слоя мышц: продольные, циркулярные, косые

подслизистая оболочка – образует складки

внутренняя слизистая – желудочковые поля и желудочковые ямки, в каждую из

которых открываются железы, вырабатывающие желудочный сок

собственные железы желудка состоят из четырех видов клеток:

главные вырабатывают пепсиноген и химозин

обкладочные синтезируют соляную кислоту и антианемический фактор

добавочные продуцируют слизистый секрет, который защищает стенки

желудка от действия HCl и собственных ферментов

эндокриноциты вырабатывают серотонин, эндорфин, гастрин, гистамин

пилорические железы построены из добавочных клеток, секрет которых имеет

щелочную реакцию и содержат много эндокриноцитов

кардиальные железы состоят из призматических клеток с уплощенным ядром, их

секреторные клетки похожи на клетки пилорических желез

Тонкий

кишечник

Тонкий

кишечник

внешняя серозная оболочка – из соединительной ткани

средняя мышечная оболочка – два слоя мышц: продольные и циркулярные

внутренняя слизистая – образует ворсинки, представленные однослойным

призматическим эпителием, СТ и гладкими мышцами

двенадцатиперстная кишка имеет форму подковы, различают верхнюю, нисходящую,

горизонтальную и восходящую части, слизистая образует множество

ворсинок, на вершине фатерова сосочка открывается желчный проток и

главный проток поджелудочной железы

тощая и подвздошная кишки благодаря складкам и ворсинкам увеличивается

площадь поверхности что обуславливает качественную обработку пищи

и более полное всасывание питательных веществ

Ворсинка

Ворсинка

покрыта однослойными входит:

призматическими эпителиоцитами: лимфатический капилляр

овальные ядра слепо начинается на вершине

многочисленные митохондрии артериолы(1-2) на вершине

слабо развитая ЭПС распадаются на капилляры,

микроворсинки, образующие щеточную каемку образуют анастомозы

гликокаликс, на котором происходит венула образует анастомоз

пристеночное пищеварение артериолами

Внимание! Форма ворсинок постоянно меняется. Сокращаясь, они округляются в

связи с сокращением миоцитов, и кровь из сосудов изгоняется. Затем ворсинки медленно

увеличиваются до исходной величины, а капилляры наполняются кровью. Каждая

ворсинка сокращается независимо от других. При усиленном всасывании движения

ворсинок наиболее активны.

Толстый кишечник

внешняя серозная оболочка – из соединительной ткани;

средняя мышечная оболочка – продольные волокна не покрывают кишку сплошным

слоем, а образуют 3 продольные ленты, стягивающие стенки кишки с образованием

гаустров; внутри - циркулярные мышцы, от лент отходят жировые отростки;

внутренняя слизистая – покрыта однослойным призматическим эпителием с

короткими микроворсинками; ворсинок нет.

слепая кишка с аппендиксом, в стенке которого крупные лимфатические фолликулы

ободочная кишка: восходящая, поперечная, нисходящая, сигмовидная

прямая кишка поперечная складчатость почти исчезает, в нижнем отделе 10

продольных складок, эпителий неоднородный, в собственной пластинке -

лимфатические фолликулы, в подслизистом слое - сплетение геморроидальных вен

Отделы |

Секреты |

Основные процессы |

Ротовая полость рН 7-8 |

слюна: амилаза, мальтаза, лизоцим, муцин – 0,5-2л |

механическая обработка пищи – с помощью зубов происходит измельчение пищи; химическая обработка пищи – ферменты слюны (амилаза, мальтаза) обеспечивают первичное расщепление сложных углеводов до более простых; анализ пищи – с помощью вкусовых рецепторов языка; перемешивание, увлажнение, склеивание пищи – с помощью слюны пища увлажняется и склеивается (муцин), с помощью языка формируется пищевой комок для дальнейшего передвижения к пищеводу; обеззараживание пищи - лизоцим слюны обезвреживает микроорганизмы ; всасывание – лекарственных препаратов (валидол, нитроглицерин) и высокотоксичных веществ (синильная кислота), |

Желудок рН 1-2 |

желудочный сок: соляная кислота, пепсин, желатиназа, липаза, химозин – 2-2,5л |

физическая обработка пищи: HCl обуславливает набухание и денатурацию белков, облегчая их гидролиз, создает оптимальные условия для действия пепсинов, стимулирует выделение слизистой двенадцатиперстной кишки гормона секретина; химическая обработка пищи: пепсин расщепляет белки, желатиназа расщепляет белки соединительной ткани желатина, химозин расщепляет белок молока казеин, липаза расщепляет эмульгированные жиры; перемешивание и продвижение пищи: в результате перистальтики образуется химус и периодически происходит эвакуация его в кишку; обеззараживание: с помощью HCl обеззараживаются микроорганизмы, всасывание: воды, алкоголя, солей, лекарств, гормонов, электролитов. |

Тонкая кишка рН 7-8,5 |

Поджелудоч ный сок: трипсин, химотрипсин липаза, лактаза амилаза, мальтаза - 1,5-2л, кишечный сок – 1,5-2л, желчь -0,5-1л |

химическая обработка пищи: трипсин и химотрипсин расщепляет белки, липаза - жиры, амилаза – гликоген и крахмал до мальтозы, мальтаза - мальтозу до глюкозы, лактаза – лактозу до глюкозы; физическая обработка пищи: желчь эмульгирует жиры; перемешивание и продвижение пищи: в результате перистальтики пища смешивается с секретами желез и продвигается к толстому кишечнику; всасывание: в кровь поступают аминокислоты, моносахариды (глюкоза, фруктоза), соли, витамины и вода, в лимфу всасываются жирные кислоты и глицерин, при прохождении их через мембрану микроворсинок происходит синтез собственных жиров; обеззараживание: в желчи есть вещества, которые убивают микроорганизмы |

Толстая кишка рН 7-8,5 |

сок толстой кишки 0-0,5л |

мутуалистическое пищеварение: микроорганизмы обеспечивают расщепление клетчатки до глюкозы, угнетение размножения некоторых патогенных микроорганизмов и синтез витаминов (К, группы В); всасывание воды, ионов, завершается всасывание небольшого количества глюкозы, аминокислот, витаминов; формирование и выведение каловых масс. |

IV

IV