ХИМИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ

ПРЕПАРАТОВ

Методические указания, контрольные вопросы

Углеводороды. Алканы, алкены, алкадиены, алкины.

Алканы. Инициаторы и ингибиторы радикальных реакций

(Начало см. лекцию) …… Поскольку углеводороды под действием кислорода воздуха способны образовывать свободные радикалы, актуальным является ингибирование процессов автоокисления топлива и смазочных масел при их длительном хранении. Наиболее эффективные ингибиторы найдены среди аминов, фенолов и аминофенолов. Эти ингибиторы ”работают” при содержании 0,001-0,1% в сохраняемом продукте. Их называют также антиоксидантами.

Фрагменты полиненасыщенных кислот, входящие в состав растительных масел и некоторых жиров, особенно склонны к легкому образованию радикалов аллильного типа, быстро трансформирующихся в присутствии кислорода воздуха в гидропероксиды. Эти превращения составляют суть процесса автоокисления и потери качества пищевых продуктов.

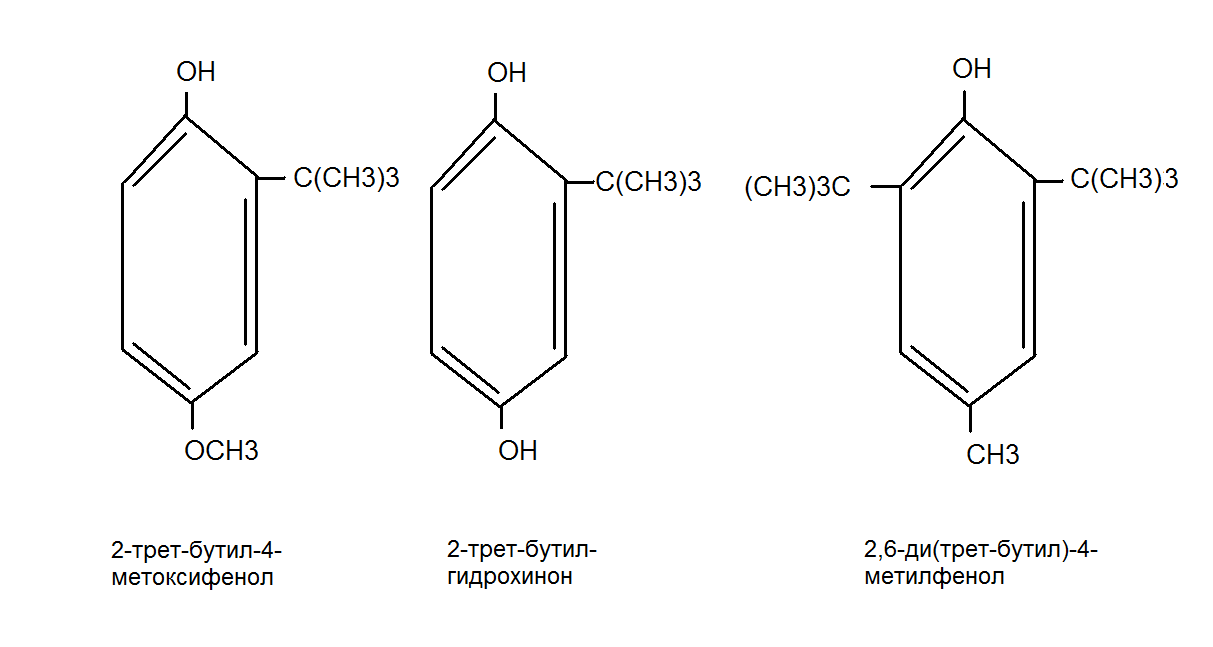

Аналогичные реакции развиваются в процессах старения полимеров. Для ингибирования окислительных процессов в полимерных материалах применяют 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол и фенил-п-аминофенол. Производные фенола добавляют во многие пищевые продукты для увеличения срока их сохранности.

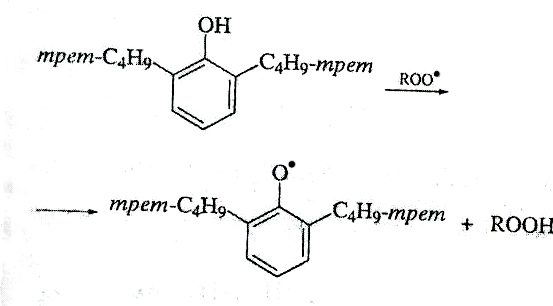

Механизм действия ингибитора радикальной реакции основан на том, что он легко образует устойчивый и, следовательно, малореакционноспособный радикал. Такой радикал оказывается своеобразной ловушкой, обрывающей цепной радикальный процесс. Например, две объемистые трет-бутильные группы, расположенные в орто, орто`-положениях к атому кислорода, делают весьма малоактивным радикал, образующийся из 2,6-ди-трет-бутилфенола.

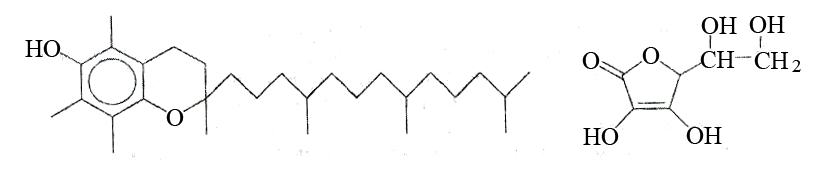

В живых организмах ингибиторами окислительных реакций также могут выступать природные антиоксиданты - гидрокси- и полигидроксисоединения. Например, α-токоферол (витамин Е) действует как ловушка радикалов и ингибирует нежелательные радикальные процессы в организме, способные вызвать повреждение клеток.

Витамин Е (α -токоферол) витамин С

Витамин С также является антиоксидантом, эффективно работающим в живых системах. Тем не менее и этим антиоксидантом нельзя злоупотреблять: не следует принимать более 500 мг витамина С однократно.

Алкены, биоразлагаемые полимеры. Такие распространенные полимеры, как полиэтилен, полипропилен, тефлон, полистирол получают реакцией полимеризации:

180 - 200ºC

nСН2

= СН2

[ СН2

– СН2]

n

nСН2

= СН2

[ СН2

– СН2]

n

Р, пероксид

Принципиально другой способ получения полимерных материалов, поликонденсация. При этом образуются конденсационные полимеры. Наиболее распространенные из них:

полиэфиры tº

n СН3ООС

– С6Н4

– СООСН3

+ nНСОСН2СН2ОН

СН3ООС

– С6Н4

– СООСН3

+ nНСОСН2СН2ОН

диметилтерефталат этиленгликоль

﴾ ООС СООСН2СН2 ﴿ n + 2n СН3ОН

полиэфир "лавсан"

полиамиды tº

nН2N(СН2)6NН2

+ НООС(СН2)4СООН

nН2N(СН2)6NН2

+ НООС(СН2)4СООН

1,6-гексаметилендиамин адипиновая кислота

О О

║ ║

﴾ –NН(СН2)6NНС(СН2)4С –﴿ n + 2nН2О

полиамид "найлон-6,6"

Суммарный объем производства полимерных материалов во всем мире достигает многих десятков миллионов тонн. Свойства полимеров весьма разнообразны и определяются их областью применения. На основе полипропилена и ароматических полиамидов, например, созданы ценные конструкционные материалы, устойчивые к различным воздействиям. Эти материалы с успехом применяют, в частности, в строительстве и машиностроении. Однако не во всех областях требуются очень прочные и устойчивые к различным воздействиям полимеры. К таким областям относится, например, изготовление тары различного рода: мешки, пакеты, бутыли и т.д. Срок службы таких полимерных изделий невелик, вследствие чего многие миллионы тонн полиэтилена, полипропилена и других материалов ежегодно попадают на свалки. Эти материалы не гниют в почве и устойчивы к атмосферным воздействиям, так как в соответствующих организмах (грибы, бактерии) отсутствуют ферменты, способные разрушать синтетические полимерные материалы. Поэтому проблема защиты окружающей среды от устойчивых полимеров превратилась в одну из актуальных глобальных задач. Создав исключительно прочные полимерные материалы, химики теперь обозначены прямо противоположной проблемой: как получить материалы, обладающие непродолжительным сроком эксплуатации и способные разлагаться в природных условиях.

Исследования развиваются в двух направлениях.

Применение биополимеров. Биополимеры производятся живыми организмами и способны разлагаться в природных условиях. Речь при этом идет прежде всего о полисахаридах (крахмал, целлюлоза).

Синтез аналогов биополимеров, способных к разрушению под действием света или бактерий, а также полимеров, растворимых в воде.

На пути создания синтетических биоразлагаемых полимеров достигнуты первые успехи. Разработан процесс изготовления предметов тары из полиэтилена, в который внедрены частицы крахмала. Крахмал весьма неустойчив в природных условиях, вследствие чего все изделия из такого полимера разлагаются значительно быстрее, чем обычные полимеры.

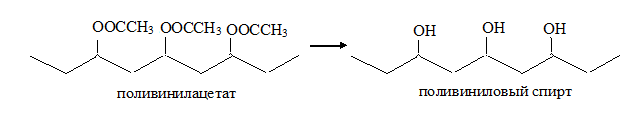

Полезным полимером оказался поливинилацетат. При его гидролизе получают еще один биоразлагаемый материал – поливиниловый спирт:

Его ценным качеством является растворимость в воде. Тара, изготовленная из поливинилового спирта, оказывается, очень проста в утилизации.

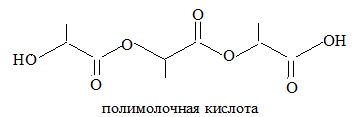

Специалисты в области "зеленой " химии, перед которой в странах Западной Европы и США поставлены задачи создания безотходных и безопасных для окружающей среды технологий, возлагают большие надежды на полимолочную кислоту (ПМК).

ПМК – алифатический полимер, который получают поликонденсацией молочной кислоты СН3 – СН(ОН)–СООН или полимеризацией циклического димерного лактида. ПМК легко разлагается в природных условиях или гидролизуется до молочной кислоты, которая может быть вновь превращена в полимер. Пленки ПМК обладают эластичностью, пригодны для изготовления тары, в том числе для пищевых продуктов, так как защищают упакованный товар от запахов и загрязнений. Полагают, что ПМК может оказаться особенно перспективной для изготовления синтетически ковров, поскольку пригодна для изготовления, как лицевой стороны, так и основы ковра.

Разработан новый метод производства полимолочной кислоты. По этому методу синтетический полимерный материал впервые производят из ежегодного возобновляемого растительного сырья – углеводов кукурузы. Процесс начинается с ферментативного расщепления декстрозы до молочной кислоты. Полученную кислоту очищают и конденсируют в непрерывном процессе до низкомолекулярного полимера ( с молекулярной массой ~5000). Этот полимер деполимеризуется в расплаве в присутствии октаноата олова как катализатора. П полученные стереоизомерные лактиды разделяют, выделяя L – лактид в качестве преобладающего компонента, и полимеризуют. Варьируя содержание D – лактида, контролируют физические свойства высокомолекулярного полимера ( молекулярная масса от 60 000 до 150 000), С учетом возврата молочной кислоты и лактида выход полимера, в целом, не ниже 90%.

Арены.

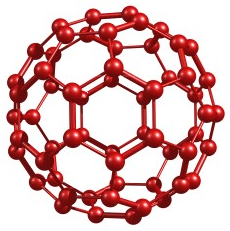

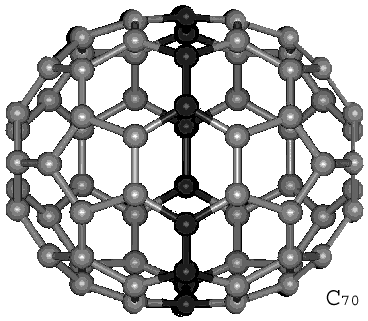

Среди

продуктов возгонки графита были

обнаружены углеродные кластеры новой

структуры, содержащие до 60 атомов

углерода. Устойчивость кластера С оказалось возможным объяснить, предположив

его сферическую структуру. После того,

как в 1990 г. Был разработан препаративный

синтез соединения С

,

началось систематическое изучение

новой модификации углерода. Оказалось,

что кластер С

- лишь один из представителей группы

соединений, получивших название

«фуллерены»

(соединение

С

было названо букминстерфуллереном

в честь

известного архитектора Букминстера

Фуллера). Общим для фуллеренов является

то, что все они являются сферическими

кластерами углерода. В частности,

структура С

(рис.1, А.) представляет собой шаровидную

сеть, образованную набором 12 пятиугольников

и 20 шестиугольников. В структуре С

оказалось возможным объяснить, предположив

его сферическую структуру. После того,

как в 1990 г. Был разработан препаративный

синтез соединения С

,

началось систематическое изучение

новой модификации углерода. Оказалось,

что кластер С

- лишь один из представителей группы

соединений, получивших название

«фуллерены»

(соединение

С

было названо букминстерфуллереном

в честь

известного архитектора Букминстера

Фуллера). Общим для фуллеренов является

то, что все они являются сферическими

кластерами углерода. В частности,

структура С

(рис.1, А.) представляет собой шаровидную

сеть, образованную набором 12 пятиугольников

и 20 шестиугольников. В структуре С имеется 25 шестиугольников (рис.1, В.).

имеется 25 шестиугольников (рис.1, В.).

А В

Рис.1. Фуллерены С (А) и С (В)

Каждый

атом углерода в молекуле фуллерена

является sp -

гибридизированным и образует σ-связи

с тремя соседними атомами углерода.

Негибридизированные 2p

-

гибридизированным и образует σ-связи

с тремя соседними атомами углерода.

Негибридизированные 2p -

орбитали (по одной от каждого атома

углерода) перекрываются и формируют

делокализованные молекулярные орбитали.

Каждый атом углерода вносит в систему

делокализованных молекулярных орбиталей

по одному электрону. Вследствие этого

20 шестиугольников фуллерена С

и 25 шестиугольников фуллерена С

являются, таким образом бензольными

кольцами.

При этом пространственные напряжения,

обусловленные отклонением бензольных

фрагментов от копланарности, равномерно

распределяются между всеми атомами

углерода кластера. Факт наличия бензольных

колец в структуре фуллеренов рассматривается

в качестве дополнительного аргумента,

объясняющего повышенную устойчивость

фуллеренов.

-

орбитали (по одной от каждого атома

углерода) перекрываются и формируют

делокализованные молекулярные орбитали.

Каждый атом углерода вносит в систему

делокализованных молекулярных орбиталей

по одному электрону. Вследствие этого

20 шестиугольников фуллерена С

и 25 шестиугольников фуллерена С

являются, таким образом бензольными

кольцами.

При этом пространственные напряжения,

обусловленные отклонением бензольных

фрагментов от копланарности, равномерно

распределяются между всеми атомами

углерода кластера. Факт наличия бензольных

колец в структуре фуллеренов рассматривается

в качестве дополнительного аргумента,

объясняющего повышенную устойчивость

фуллеренов.

Если

иметь в виду их перечисленные структурные

особенности, то неудивительно, что

возникло представление о фуллеренах

как о новой группе ароматических

соединений. У фуллеренов обнаружены

некоторые свойства, характерные для

ароматических соединений. При этом,

однако, фуллерены более реакционноспособны.

Они реагируют со многими реагентами, с

которыми бензол не взаимодействует.

Большая часть их реакций является

реакциями нуклеофильного присоединения,

что не характерно для ароматических

соединений. В ходе этих реакций атомы

углерода переходят из состояния sp

- гибридизации в состояние sp -

гибридизации. Общая напряженность

сферичекой структуры при этом снижается.

-

гибридизации. Общая напряженность

сферичекой структуры при этом снижается.

И полуэмпирические и неэмпирические квантово-химические расчеты указывают на стабильность структуры С . Экспериментальные данные подтверждают этот вывод.

Полагают, что наиболее перспективными областями практического использования фуллерена являются области, связанные с его электрическими свойствами. Фуллерен С – изолятор. Однако он обладает высоким электронным сродством и легко акцептирует («вытягивает») электроны из щелочных металлов, образуя соответствующие соли. Одна из таких солей – С60К3 – получена в виде стабильных кристаллов, которые обнаруживают сверхпроводящие свойства, будучи охлаждены ниже 18 К.

Строение и химия фуллеренов продолжают интенсивно изучать. Об актуальности работ в этом направлении говорит то, что первооткрыватели фуллеренов Г.Крото, Р.Смайли и Р.Керль в 1996 г. Были удостоены Нобелевской премии.

Фуллеренам родственны нанотрубки (nanotubes) – еще одна новая модификация углерода. Нанотрубка представляет собой структуру, образованную свернутым углеродным «листом». Этот углеродный лист необычен по своей структуре. Он «соткан» из бензольных колец в некоторой мере подобно тому, что мы видели в структуре фуллерена. Нанотрубки имеют, однако, цилиндрическую форму. Вследствие высокой упорядоченности атомов углерода в структуре нанотрубки этот материал оказывается по крайней мере в 100 раз прочнее стали.

Кроме возможности применения в новых конструкционных материалах нанотрубки могут выступать в качестве электрических проводников и полупроводников. К стенкам нанотрубки могут быть иммобилизованы («пришиты») самые различные молекулы, так или иначе модифицирующее ее свойства: электрическую проводимость, растворимость, способность выступать в роли хемосенсоров. Эта «пришивка» не затрагивает

π- структуру нанотрубки, а следовательно и ее электронные характеристики, и осуществляется за счет нековалентного связывания. В частности, установлено, что пиренильные фрагменты, содержащие самые различные функциональные группы в качестве заместителей, способны необратимо адсорбироваться на поверхности нанотрубки и модифицировать таким образом ее свойства.

Существенные недостатки нанотрубок является их полная нерастворимость как в органических растворителях, так и в воде. Этот недостаток крайне затрудняет очистку нанотрубок, их химическую модификацию и, в конечном итоге, поиск новых областей их применения.

Химики изучили несколько путей для преодолевания указанного недостатка. Одним из перспективных направлений оказалось нековалентное связывание поверхности нанотрубок с макромолекулами. Найдено, что обработка синтетическими полимерами сообщает нанотрубкам растворимость в органических растворителях и заметно меняет их химические свойства. А обработка нанотрубок одним из природных полимеров – крахмалом (а точнее, его комплексом с иодом) – позволяет получать нанотрубки (как и фуллерены), растворимые в воде. Такие растворы стабильны в течении нескольких недель. Добавление в раствор амилоглюкозидазы – фермента, гидролизующего крахмал, - ведет к осаждению нанотрубок уже через 10 минут.

Токсичность и фармакологические свойства органических соединений. Следует отметить, что многие производственные бензола являются ценными лекарствами и биологически активными соединениями, в тоже время сам бензол исключительно токсичен. Один из факторов, определяющих уровень токсичности того или иного органического соединения, попавшего в организм человека, зависит от способности этого соединения к превращениям в физических условиях.

Процесс превращения органических и биоорганических субстратов, который поддерживает нормальное функционирование живого организма, называют метаболизмом. Такими субстратами являются в том числе и биологически активные соединения, постоянно образующиеся и трансформирующиеся в организме. В частности, можно говорить о метаболизме углеводов как о биохимическом цикле, поддерживающем энергетический потенциал организма. Процессы метаболизма углеводов, белков и липидов относят к первичным метаболическим процессам. Эти процессы протекают аналогично во многих живых организмах и определяется общими элементами генетического кода этих организмов.

Метаболические процессы посторонних органических субстратов (так называемых ксенобиотиков), попавших в живой организм орально или через органы дыхания в качестве различных пищевых добавок, стимуляторов, лекарств, а так же вещества, загрязняющих окружающую среду называют вторичными. Они так же крайне важны для химика, поскольку специфичны для каждой группы веществ. В частности, знание путей трансформации лекарств помогает правильно определить стратегию органического синтеза, направленного на получение веществ с требуемыми фармакологическими свойствами.

Конечно, требования к метаболизму лекарств и токсичных веществ, попавших в организм с табачным дымом или выхлопными газами автомобилей, неодинаковы. Как правило, лекарства должны обладать пролонгированным действием и не подвергаться быстрому метаболизму. Напротив, желательно, чтобы токсичные вещества, попавшие в наш организм, как можно быстрее претерпевали метаболические превращения и были выведены из него. Знание природы метаболических процессов ксенобиотиков как раз и позволяет правильно оценить степень их токсичности и принимать необходимые меры предосторожности.

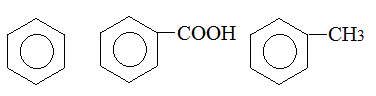

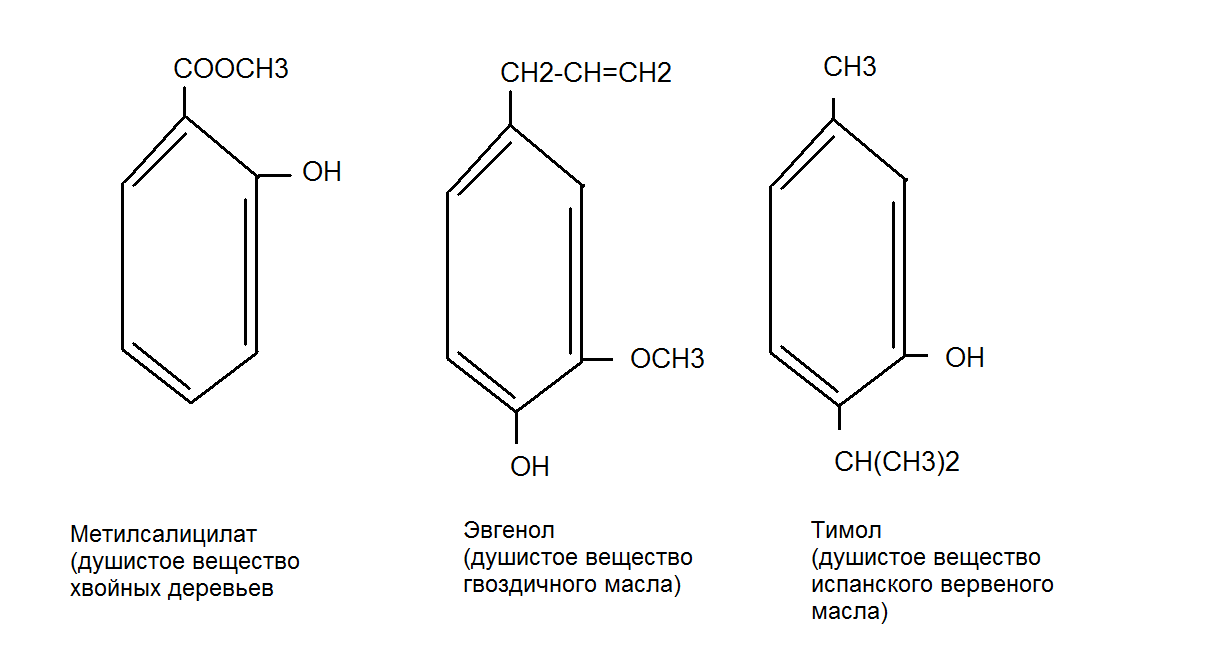

Способность органических веществ к метаболизму зависит от многих факторов. Сравним для примера структурные формулы бензола, бензойной кислоты и толуола.

Если попадание бензола в организм человека должно быть категорически исключено вследствие его высокой токсичности, то бензойная кислота разрешена для применения в качестве консерванта ряда пищевых продуктов. Причина заключается в том, что бензойная кислота, попадая в организм человека, в нем не задерживается. Она растворяется в воде и быстро выводится. Напротив, бензол, в организме не претерпевает быстрых превращений, накапливается в нем, вызывая тяжелые поражения печени и крови. Кстати, именно по причине способности к метаболизму толуол на несколько порядков менее опасен, чем бензол. Толуол в организме сравнительно быстро окисляется и превращается в бензойную кислоту.

Только некоторые лекарства выводятся из организма неизменными. Большинство лекарственных средств подвергаются метаболизму. Метаболические реакции протекают в печени, почках, кишечнике. В этих реакциях участвуют многочисленные ферменты. И хотя пути метаболизма органических соединений в живом организме во многом зависят от тех физиологических условий, в которых протекают соответствующие биохимические реакции, тем не менее главные пути трансформации определяются, конечно, общими принципами реакционной способности органических соединений.

Повышение гидрофильности ксенобиотика представляет собой основное направление метаболических реакций, поскольку гидрофильные соединения, обладающие хорошей растворимостью в водных средах, легко выводится из организма. К тому же результату ведут и окислительные процессы, относящиеся к N – и S – окислению, дезаминирование, гидроксилирование с образованием спиртов и фенолов, O – и N- деалкилирование. Большая часть лекарственных средств содержит функциональные группы, способные к указанным превращениям.

Фенолы. Химические соединения, способные тормозить окислительные процессы, называют антиоксидантами. Поскольку реакции окисления имеют радикальный характер, то под термином “антиоксиданты” чаще всего понимают ингибиторы радикальных реакций.

Следует

отметить, что эффективными антиоксидантами,

встречающимися в природе, являются

многоатомные фенолы, которые в значительных

количествах содержатся в пищевых

растениях. Попадая в наш организм с

пищей, они проявляют свои ингибирующие

свойства в радикальных биохимических

процессах. Эта способность фенолов

исключительно важна. Как известно,

многие формы онкологических заболеваний

инициируется активными свободными

радикалами. Образуя устойчивые, а потому

малореакционноспособные радикалы,

многоатомные фенолы обрывают цепи в

радикальных реакциях и тем самым тормозят

развитие радикальных реакций, в том

числе тех, которые сопровождают рост

злокачественных опухолей.

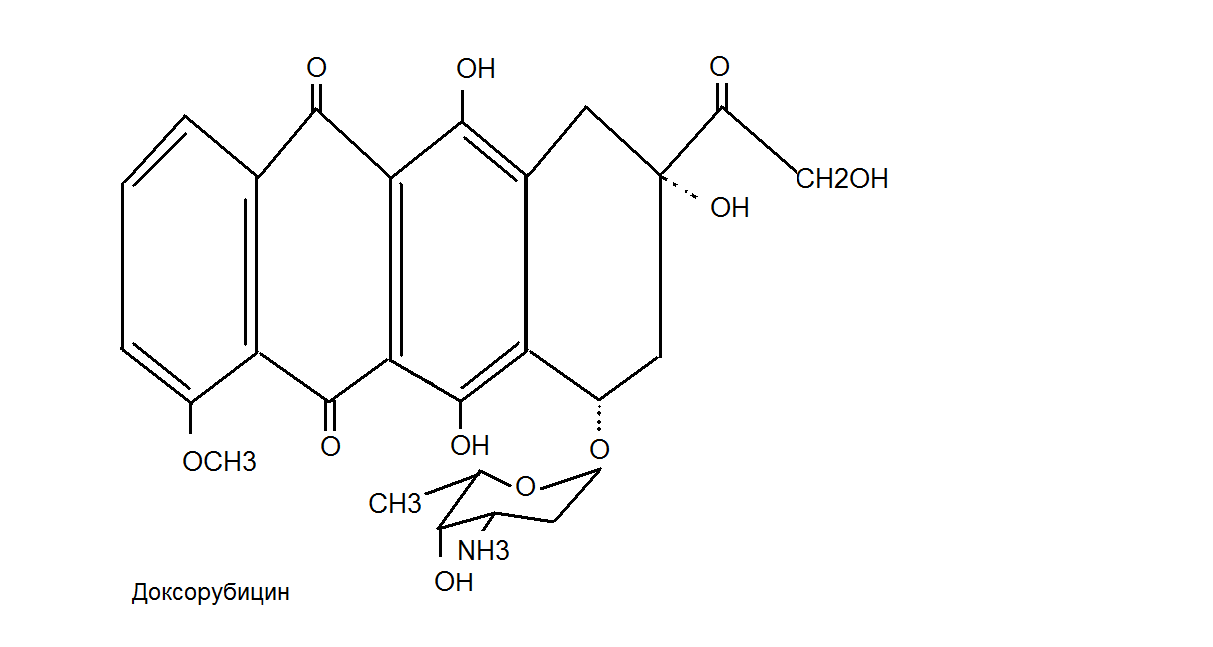

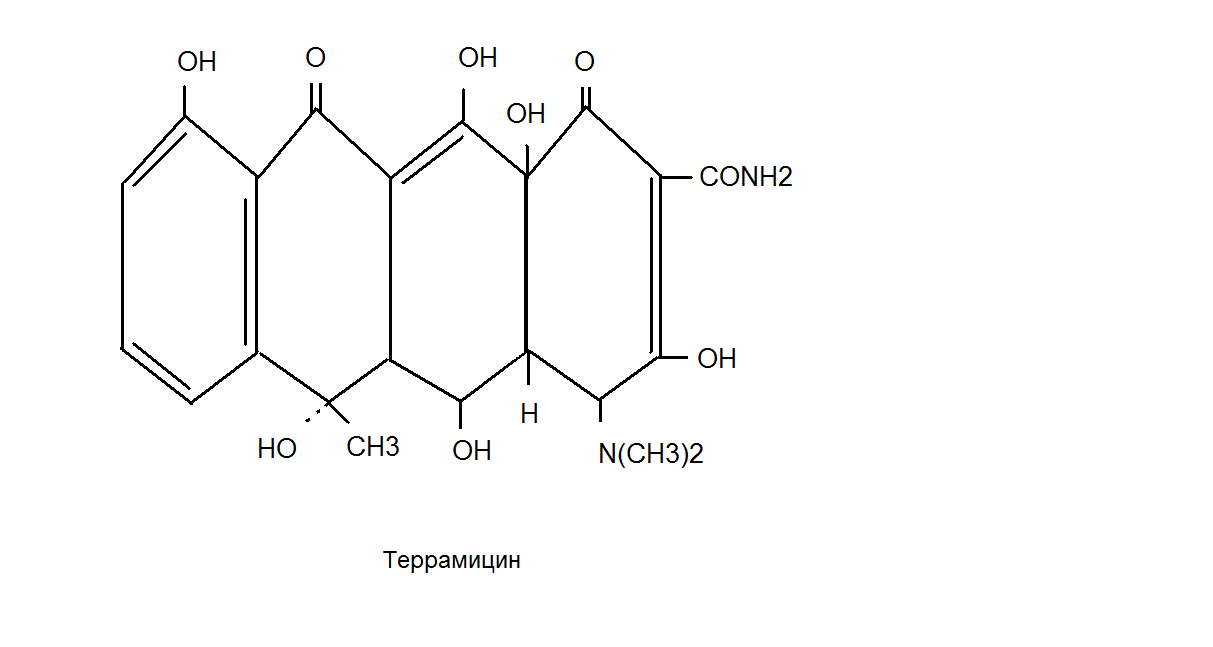

Некоторые многоатомные фенолы являются эффективными фармакологическими средствами. Террамицин – один из важных представителей тетрациклиновых антибиотиков. Доксорубицин относится к группе антрациклиновых антибиотиков, обладает широким спектром фармакологического действия и является эффективным средством против рака. Резвератрол – гидроксилированный стильбен – найден во фруктах (виноград) и орехах:

Он также обнаруживает отчетливые противораковые свойства. В опытах in vitro это соединение ингибирует образование свободных радикалов в клетках, пораженных лейкемией (рак крови), а также мутагенные процессы, стимулирует хинонредуктазу – фермент, который способствует детоксификации различных канцерогенов.

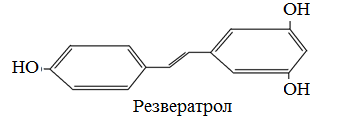

Фармакологические (в том числе и антиоксидантные) свойства присущи и гетероциклическим аналогам фенолов. Среди них несомненный приоритет принадлежит кумаринам и флавонам. Например, известно, что эскулатин обладает бактерицидными свойствами, а эскулин ингибирует ряд онкологических реакций в организме.

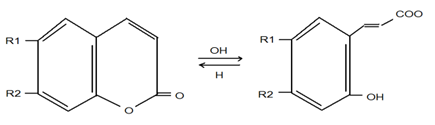

Предполагают, что в ряде физиологических реакций биологических систем гидроксикумарины раскрывают лактонный цикл. Вследствие этого действующим началом оказывается производное о-гидроксикоричной кислоты:

Ряд гидроксикумаринов входит в пищевой рацион человека (овощи, фрукты, зелень). При этом ведущую роль в молекулярных механизмах взаимодействия производных кумарина с животным организмом играют антиоксидантные свойства этих соединений. В этом отношении кумарины наиболее близки к витаминам С и Е.

К природным аналогам многоатомных фенолов следует отнести и антоцианидины – класс красителей, ответственных за цвета растительного мира. Три антоцианидина , встечающихся в природе в виде глукозидов (называемых антоцианами), имеют особенно широкое распространение. Все три красителя относятся к классу флавонов и являются пирилиевыми солями. В некоторых случаях окраска цветка растения определяется значением рН его физиологического раствора. Например, в зависимости от рН цианидин окрашивает как голубые, так и красные цветы.

Антоцианты ответственны за окраску не только цветов, но и плодов. Именно с плодами они и попадают в наш организм. Желтый и красный перец, вишня, виноград, апельсины, как и другие яркоокрашенные плоды, содержат значительные количества антоцианов.

Производные фенолов помогают человеку не только как пищевые добавки. В качестве эффективных антиоксидантов они нашли применение для стабилизации при хранении многих пищевых веществ (растительные и животные масла), моторных масел, нефтяных продуктов.

Эти синтетические антиоксиданты оказались значительно более эффективными, чем природные α-токоферол и β-каротин.

Конденсированные бензоидные углеводороды.

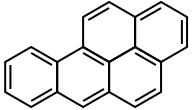

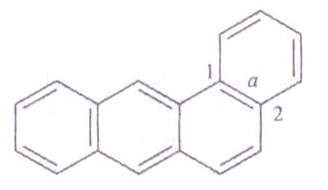

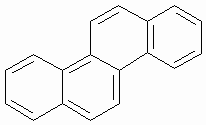

Конденсированные бензоидные углеводороды представляют собой соединения, содержащие два или более конденсированных бензольных кольца. Наиболее известными представителями этой группы соединений являются нафталин, антрацен, фенантрен и бензпирен .

Бенз[а]пирен был синтезирован и изучен в 1933 г. Вскоре в опытах с животными установили высокую канцерогенность этого углеводорода. Впоследствии было идентифицировано огромное число и других конденсированных ароматических углеводородов. Значительное число этих углеводородов также вызывает раковые заболевания как у человека, так и у животных. Многие из них являются веществами, нарушающими передачу наследственных признаков при размножении.

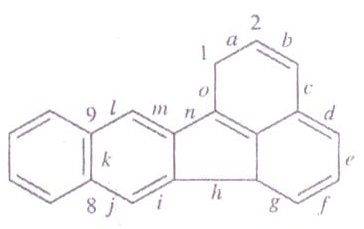

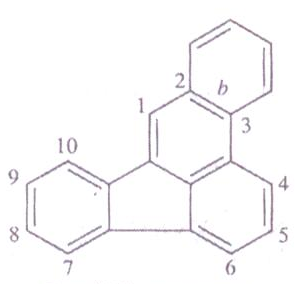

Кроме каменноугольной смолы, получаемой при коксовании каменного угля, источником конденсированных ароматических углеводородов в окружающей среде являются процессы сжигания бензина в автомобилях, топлива на электростанциях. Существенную роль в загрязнении окружающей среды играет также и табачный дым. Тщательный анализ табачного дыма был проведен самыми разными физико-химическими методами. В частности, методом жидкостной хроматографии высокого давления в табачном дыме установлено присутствие, по крайней мере, фенантрена, бенз[а]антрацена, бенз[а]пирена, хризена, бенз[b]флуорантена, бенз[k]флуорантена.

бенз[а]пирен бенз[а]антрацен

хризен бенз[b]флуорантен бенз[k]флуорантен

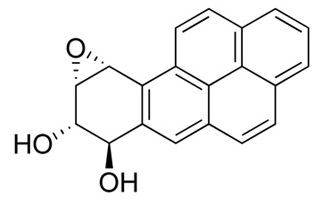

Установленно, например, что при выкуривании каждой сигареты выделяется ~900 нг хризена и ~250 нг бенз[а]антрацена. Оказалось, что эти углеводороды являются промутагенными. Они приобретают мутагенные свойства, подвергаясь метаболизму в живом организме. Установлено, в частности, что бенз[а]пирен окисляется в печени до дигидроксиэпоксида с помощью Р450-цитохрома. Цитохром Р450 – один из эффективных участников метаболических процессов, представляющих собой набор гемопротеиновых ферментов. Эти ферменты инактивируют (дезактивируют) разнообразные органические вещества, попадающие а наш организм (в том числе лекарства) и регулируют скорость выведения химических веществ из организма.

Бенз[а]пирен Дигидроксиэпоксид бенз[а]пирена

бенз[а]пирена

Как и все оксираны (трехчленные циклы, содержащие кислород), образовавшийся дигидроксиэпоксид бенз[а]пирена обладает высокой реакционной способностью и вследствие этого является опасным мутагеном. Одно из направлений его последующей трансформации – нуклеофильное раскрытие трехчленного цикла при взаимодействии с азотистыми основаниями ДНК. Соответствующий фрагмент ДНК при этом подвергается ковалентному связыванию, что ведет к мутагенезу – к серьезным нарушениям нормального размножения клеток и генетического кода организма.

В живом организме возможен и иной путь раскрытия трехчленного цикла аренэпоксида – нуклеофильная атака глутатиона.

Глутатион – один из трипептидов, играющих важную роль в иммунной системе живого организма: он участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетке при обезвреживании токсических веществ. Реакция с эпоксидами – еще одна важная его биохимическая функция. Ковалентное связывание глутатиона с эпоксидом существенно повышает растворимость этого метаболита в физиологических условиях, что способствует его быстрому выведению из организма. Чтобы содержание глутатиона в лимфоцитах (а именно лимфоциты первыми включаются в специфический иммунный ответ организма) находилось на необходимом высоком уровне, иммунная система организма должна быть в постоянной «боевой» готовности. В повседневной жизни абсолютным иммунитетом могут похвастаться, однако, немногие. Даже незначительные личные неприятности и легкие недомогания ослабляют иммунный ответ организма. Не укрепляет иммунную систему и собственно курение. Применение лекарств, стимулирующих поддержание концентрации глутатиона в организме на высоком уровне, также малоперспективно, поскольку ведет к постепенному ослаблению иммунной системы. Самое разумное в этой ситуации – отказаться от курения, чтобы не создавать организму проблем, решение которых может оказаться для него слишком сложной задачей.