- •Базовый (опорный) конспект по предмету: общая нефтяная и нефтепромысловая геология

- •Тематический план учебной дисциплины

- •Тема 1. Введение. Содержание и задачи нефтяной геологии.

- •Тема 2.. Земля и Вселенная.

- •Тема 3. Минералы земной коры

- •Тема 4. Горные породы

- •Тема 5. Физическая жизнь земной коры

- •Тема 6. Краткий очерк исторической геологии.

- •Тема 7. Нефть и природный газ

- •Тема 8. Условия залегания нефти, природного газа и пластовой воды в земной коре.

- •Тема 9. Нефтегазоносные провинции

- •Тема 10. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 11. Обязательная контрольная работа

- •Тема 12. Методы геологических исследований

- •Тема 13. Методы геофизических исследований

- •Тема 14. Радиометрические исследования

- •Тема 15. Геохимические методы

- •Тема 16. Глубокое бурение

- •Тема 17. Региональные работы

- •Тема 18. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •Тема 19. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Тема 20. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •Тема 21. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •Тема 22. Методы изучения разрезов и технического состояния скважин

- •Тема 23. Построение геологических профилей. Составление типового и сводного разрезов.

- •Тема 24. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •Тема 25. Режимы нефтяных залежей

- •Тема 26. Режимы газовых залежей

- •Тема 27. Методы подсчета запасов нефти и газа.

- •Тема 28. Рациональные системы разработки. Разработка отдельных залежей нефти

- •Тема 29. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин. Шахтный способ разработки

- •Тема 30. Общие сведения об исследовании скважин.

- •Тема 31. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа.

- •Тема 32. Охрана недр и окружающей среды.

- •Тема 33. Охрана недр при разбуривании и разработке месторождений.

- •Тема 34. Обязательная контрольная работа

- •Тема 1. Лабораторная работа №1.

- •Тема 2. Лабораторная работа №2

- •Тема 3. Определение осадочных пород.

- •Тема 4. Определение возраста горных пород.

- •Геохронология земной коры

- •Тема 5.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 6.Определение пористости и проницаемости пород.

- •Тема 7. Нахождение на карте основных нефтегазоносных провинций.

- •Тема 8. Основные нефтегазодобывающие районы зарубежных стран

- •Тема 9. Построение геологического профиля и структурной карты по данным бурения.

- •Тема 10. Физические свойства минералов и методы их диагностики.

- •Использованная литература

Тема 13. Методы геофизических исследований

Методы геофизических исследований при поисках залежей нефти и газа и при изучении геологического строения нефтегазоносных областей основаны на изучении и анализе физических полей, отражающих различные особенности строения земной коры. При геофизических исследованиях изучаются естественные поля земной коры — магнитное, гравитационное, тепловое, радиоактивное, а также электрические и упругие свойства пород. На использовании естественных полей основаны методы гравиразведки, магниторазведки и электроразведки (теллурических токов), а также геотермия и радиоактивный каротаж. Электрические и упругие свойства пород изучаются в искусственном поле, возбужденном специальными техническими средствами. На изучении искусственного поля основаны сейсморазведка и электроразведка. Разрешающая способность этих методов выше по сравнению с методами, основанными на изучении естественных полей.

Гравиметрическая разведка

Гравиметрический метод разведки основан на изучении поля силы тяжести специальными приборами — гравиметрами. Напряженность гравитационного поля Земли в СИ измеряется в м/с2. По данным гравиметрической разведки составляется карта гравитационного поля в изаномалах. На гравиметрических картах (рис. 75) различают максимальные и минимальные аномалии силы тяжести и зоны повышенных градиентов, соответствующие на карте сгущениям изаномал.

Аномалии гравитационного поля связаны с распределением массы относительно легких и тяжелых пород. Подъем границы менее плотных пород в среде более плотных определяет минимум силы тяжести; погружение этой границы — максимум. Так, внедрение штока соли в терригенные породы обусловливает минимум силы тяжести. Зоны повышенных градиентов соответствуют тектоническим или седиментационным контактам пород различной плотности.

На гравитационное поле влияют не только осадочный чехол и особенности его строения, но и глубина залегания и внутренняя неоднородность фундамента. В связи с этим гравитационное поле следует рассматривать как сумму аномальных полей, вызванных различными факторами. Это обусловливает сложность геологического чтения гравитационных карт. Для правильной их интерпретации необходимо привлекать другие виды исследований – магниторазведку, сейсморазведку, глубокое бурение и др.

При региональных работах гравиметрическая съемка производится в масштабах 1:1 000 000 - 1:200 000. Для составления карт в этих масштабах расстояния между пунктами наблюдения должны быть от 2 до 4 км. Детальная гравиметрическая съемка производится в масштабах 1:100 000 – 1:25 000 с более высокой плотностью пунктов наблюдения.

Для выявления и детализации соляных куполов, рифогенных сооружений или других резких структурных форм рекомендуется проведение высокоточных гравиметрических съемок.

Магнитная разведка

Магнитометрический метод основан на изучении аномалий геомагнитного поля. Эти аномалии обусловлены различными магнитными свойствами горных пород в земной коре. Формирование аномального поля связано с магнитной неоднородностью пород кристаллического фундамента, так как осадочная толща, как правило, не содержит в своем составе магнитовозмущающих пород. На геомагнитное поле влияют также проникающие в осадочную толщу интрузивные и эффузивные тела, преимущественно основного состава. В настоящее время обычно производят аэромагнитную съемку.

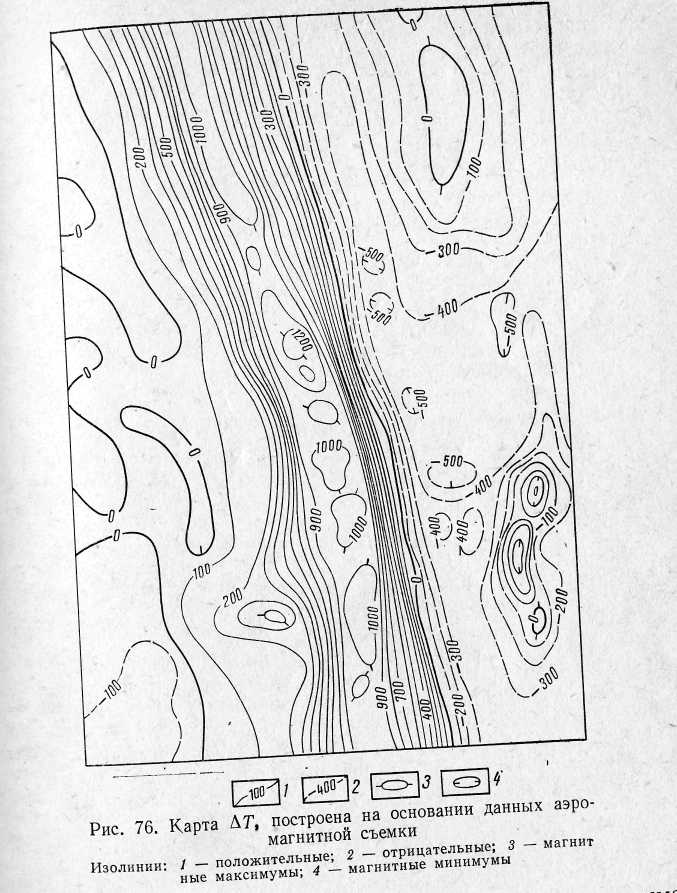

Приборы для замера магнитного поля называются магнитометрами. Замеры производят непрерывно по строго ориентированным маршрутам полета самолетов. Обычно съемка выполняется в масштабе 1:200 000, при этом расстояние между маршрутами 2 – 4 км, а высота залетов 0,5 - 1,0 км. Напряженность магнитного поля измеряется в СИ в А/м. На картах аэромагнитной съемки аномальное геомагнитное поле отображается изолиниями равных значений вектора напряженности AT (рис. 76).

Магнитные свойства пород фундамента платформ имеют большую дифференциацию, чем их плотностная характеристика, в связи с чем магнитометрические карты отличаются от гравиметрических карт большей расчлененностью.

При большой мощности осадочной толщи в геосинклинальных и краевых прогибах геомагнитное поле становится однообразным.

Геомагнитные аномалии в прогибах обычно отражают_основные интрузии, интенсивно проникающие в осадочный чехол. В большинстве случаев они располагаются в виде цепочки. На платформе магнитные аномалии, как правило, группируются в сложные системы, по которым можно расчленить фундамент на блоки. Эти блоки различаются внутренней структурой, возрастом консолидации, глубиной среза и т. п.

По материалам магнитной съемки можно достаточно надежно рассчитать глубины залегания магнитовозмущающих тел. Это дает представление о мощности осадочного чехла. Магнитометрические карты могут также дать ценный материал для изучения структурных форм осадочного чехла. По элементам внутренней структуры фундамента и глубине его залегания можно выделить антеклизы, синеклизы, своды, валы и региональные флексуры.

Гравиметрические и магнитометрические наблюдения используются при составлении тектонических схем крупных регионов.

Электроразведка

При электроразведке объектами исследования являются горизонты, сложенные соленосными сульфатными и карбонатными породами. Эти породы отличаются высоким (бесконечно высоким) сопротивлением. Объектом исследования также может быть поверхность кристаллического фундамента.

При электроразведке изучаются как естественное, так и искусственное электромагнитные поля.

Е стественное

электромагнитное поле используется

при магнитотеллурическом методе или

методе теллурических токов (ТТ) и при

магнитотеллурическом профилировании

(МТП) и зондировании (МТЗ). При этих

методах изучается переменное поле

напряженности так называемых

теллурических токов, природа которых

связана с активностью солнечного

излучения.

стественное

электромагнитное поле используется

при магнитотеллурическом методе или

методе теллурических токов (ТТ) и при

магнитотеллурическом профилировании

(МТП) и зондировании (МТЗ). При этих

методах изучается переменное поле

напряженности так называемых

теллурических токов, природа которых

связана с активностью солнечного

излучения.

Метод теллурических токов позволяет оценить глубину залегания фундамента и мощность осадочного чехла. Наблюдения по этому методу отображаются на картах и профилях средней напряженности тока.

Приподнятое положение высокоомных горизонтов характеризуется максимумом напряженности токов, погружение их соответствует минимуму. Этот метод можно использовать для выявления и картирования локальных поднятий низко-проводящих горизонтов. Эффективность методов теллурических токов и магнитотеллурического зондирования повышается, если осадочные породы, залегающие над солью или фундаментом, характеризуются высокой электропроводностью и сравнительной однородностью.

Методы вертикального и дипольного зондирования (ВЭЗ и ДЭЗ) электропрофилирования основаны на изучении искусственно создаваемых с помощью постоянного тока полей. Эти методы применяются как при региональных исследованиях,

так и при выявлении и картировании локальных структур. Они дают хорошие результаты, когда опорные электрические горизонты высокого сопротивления залегают на относительно небольших глубинах — до1 км.

Сейсмические методы разведки

Сейсмические методы разведки основаны на изучении характера распространения упругих волн в толще пород. Они возбуждаются с помощью взрывов, а также с помощью невзрывных источников (диносейсами и вибросейсами) и регистрируются специальными приборами — сейсмографами. Методы сейсморазведки различаются по видам используемых волн. При одном из них регистрируются волны, отраженные от раздела (границ) пород с различной акустической жесткостью, при втором — преломленные волны. Первый называется методом отраженных волн (MOB), второй — корреляционным методом преломленных волн (КМПВ). Каждый из этих методов имеет модификации, различающиеся по условиям возбуждения и регистрации волн, а также по обработке полученных материалов.

Метод отраженных волн используется для изучения поверхности отражающих границ в осадочном чехле и дает возможность выявлять и картировать различные структурные формы в осадочной толще. Корреляционным методом преломленных волн изучается поверхность фундамента и более глубоких разделов земной коры. Он используется главным образом для региональных исследований.

Сейсмические наблюдения проводятся по сетке профилей. В тех случаях, когда на изучаемой территории нет выявленных другими видами исследований (геологической съемкой, электроразведкой и др.) поднятий, сейсмические профили располагаются по редкой сетке (до 10 км) и затем сгущаются в зонах намечающихся положительных структурных форм. Для детальных исследований применяется сетка с расстоянием между профилями 2—3 км. Основная часть профилей ориентируется вкрест простирания предполагаемых или выявленных структур. Часть профилей является продольными, или связующими. По ним производится увязка материалов, полученных по всем сейсмическим профилям. По результатам работ составляются временные и структурные карты по опорным горизонтам. Время прохождения волны от опорного горизонта до поверхности земли пересчитывается по скоростям распространения упругих волн. Это дает возможность строить структурные карты по опорным сейсмическим горизонтам. Временные карты строятся в изохронах, структурные карты – в изолиниях. В зависимости от детальности исследований карты составляются в масштабе 1:25 000 или 1:50 000.

В настоящее время в нефтегазодобывающих районах приступили к изучению нижних структурных этажей, залегающих под региональными несогласиями, мощными соленосными толщами, а также зон выклинивания с целью поисков ловушек неструктурного типа. Для решения этих сложных задач необходимо повышение точности и глубинности проводимых сейсмических исследований. Основным направлением в повышении геологической эффективности сейсморазведочных работ при решении сложных задач является совершенствование методики и техники сейсморазведки.

В настоящее время большинство полевых исследований проводится с группированием сейсмоприемников или взрывных скважин. Широко применяются многократные наблюдения по профилям (метод общей глубинной точки — МОП). Для сложно построенных районов со значительными углами падения пород применяются метод регулируемого направленного приема (МРНП) и голография (изучение пространственного распространения волн). При сложных орогидрографических условиях используют способ «ломаных» профилей.

Для повышения точности сейсморазведки у нас в стране внедрены сейсмические станции с магнитной записью, созданы цифровые сейсмические станции и при обработке сейсмического материала используются электронно-вычислительные машины.

Следует указать, что сейсморазведка по разрешающей способности, глубинности исследования и многообразию решаемых геологических задач занимает первое место среди геофизических методов.

Контрольные вопросы

1.Что такое гравиметры.

2. В каких масштабах проводится гравиметрическая сьемка при региональных работах.

3. На чем основан магнитометрический метод?

4. Как называются приборы для выявления магнитных аномалий?

5. Естественные и искусственные поля.

6. Сейсмические методы разведки.

7. ТТ, МТЗ, МТП.

8. МОВ, КМПВ,МРНПВ.

9. Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин.

Занятие № 14