- •Активные явления на солнце

- •Основные факторы космической погоды

- •Солнечные космические лучи ( скл)

- •Скл как основной источник радиационной опасности в окп

- •Влияние возрастаний потоков скл на озоновый слой Земли

- •Солнечные протонные события

- •Наземные возрастания скл (gle)

- •Роль 11-летней вариаций гкл при оценке радиационной безопасности долговременных космических полетов

- •Магнитосферные бури и суббури

- •Геомагнитные индексы – Dst, al, au, ae

- •Кр, Ар, аа индексы

- •Комплексное влияние скл и бурь на космическую погоду за счет проникновения скл в магнитосферу Земли во время магнитных бурь

- •Оценка радиационной опасности в высокоширотных областях траектории мкс по данным низкоорбитальных полярных спутников

- •Магнитные бури как причина нарушения радиосвязи

- •Влияние магнитных бурь на функционирование телеграфных линий и линий электропередач, трубопроводов, железных дорог

- •Влияние магнитных бурь на состояние здоровья людей

- •Ионосферные суббури как фактор космической погоды

- •Ионизующее электромагнитное излучение солнечных вспышек

- •Поглощение коротковолнового радиоизлучения

- •Поглощение коротковолнового радиоизлучения во время вспышки 25 августа 2001 г.

- •Возрастания потоков релятивистских электронов во внешнем радиационном поясе Земли

- •Влияние возрастания потоков электронов в окп

- •Другие способы классификация факторов космической погоды

- •Воздействие различных факторов космической погоды среды на космические аппараты

Комплексное влияние скл и бурь на космическую погоду за счет проникновения скл в магнитосферу Земли во время магнитных бурь

|

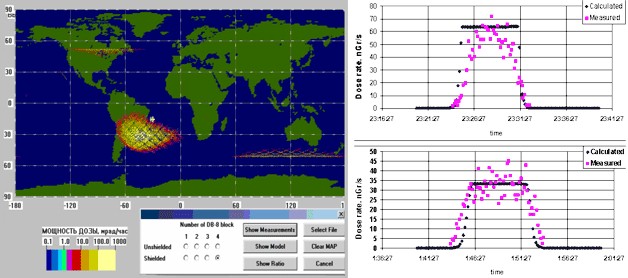

Оценка радиационной опасности в высокоширотных областях траектории мкс по данным низкоорбитальных полярных спутников

Оценки доз радиации в высокоширотных областях траектории МКС, полученные на основании данных о спектрах и границах проникновения СКЛ в магнитосферу Земли по данным ИСЗ «Университетский-Татьяна» во время солнечных вспышек и магнитных бурь сентября 2005 года, были сопоставлены с дозами, экспериментально измеренными на МКС в высокоширотных областях. Из приведенных рисунков хорошо видно, что расчетные и экспериментальные значения согласуются, что говорит о возможности оценки радиационных доз на разных орбитах по данным низковысотных полярных спутников.

Карта

доз на МКС (СРК) и сравнение расчетных

и экспериментальных доз.

Карта

доз на МКС (СРК) и сравнение расчетных

и экспериментальных доз.

Магнитные бури как причина нарушения радиосвязи

|

Влияние магнитных бурь на функционирование телеграфных линий и линий электропередач, трубопроводов, железных дорог

Вариации геомагнитного поля, возникающие во время магнитных бурь в полярных и авроральных широтах (согласно известному закону электромагнитной индукции), генерируют вторичные электрические токи в проводящих слоях литосферы Земли, в соленой воде и в искусственных проводниках. Наводимая разность потенциалов невелика и составляет примерно несколько вольт на километр, но в протяженных проводниках с низким сопротивлением − линиях связи и электропередач (ЛЭП), трубопроводах, рельсах железных дорог − полная сила индуцированных токов может достигать десятков и сотен ампер. Наименее защищенными от подобного влияния являются воздушные низковольтные линии связи. Так, значительные помехи, возникавшие во время магнитных бурь, были отмечены уже на самых первых телеграфных линиях, построенных в Европе в первой половине XIX века. Значительные неприятности геомагнитная активность может доставлять и железнодорожной автоматике, особенно в приполярных районах. А в трубах нефте- и газопроводов, тянущихся на многие тысячи километров, индуцированные токи могут значительно ускорять процесс коррозии металла, что приходиться учитывать при проектировании и эксплуатации трубопроводов [1].

|

Крупная авария, произошедшая во время сильнейшей магнитной бури 1989 года в энергетической сети Канады, наглядно продемонстрировала опасность магнитных бурь для ЛЭП. Исследования показали, что причиной аварии стали трансформаторы. Дело в том, что постоянная составляющая тока вводит трансформатор в неоптимальный режим работы с избыточным магнитным насыщением сердечника. Это приводит к избыточному поглощению энергии, перегреву обмоток и, в конце концов, к аварии всей системы. Последовавший анализ работоспособности всех энергетических установок Северной Америки выявил статистическую зависимость между количеством сбоев в зонах повышенного риска и уровнем геомагнитной активности [1].

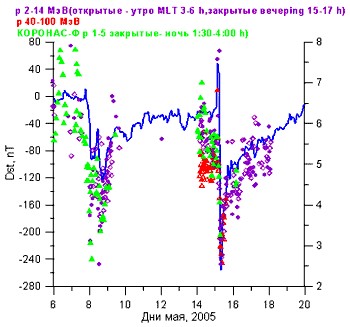

На

рисунке показаны границы проникновения

в магнитосферу Земли протонов с

энергиями 2-14 МэВ и 40-100 МэВ по данным

КА «Университетский – Татьяна» и КА

КОРОНАС-Ф после вспышек мая 2005 г. Синяя

линия – Dst-вариация.

На

рисунке показаны границы проникновения

в магнитосферу Земли протонов с

энергиями 2-14 МэВ и 40-100 МэВ по данным

КА «Университетский – Татьяна» и КА

КОРОНАС-Ф после вспышек мая 2005 г. Синяя

линия – Dst-вариация. Область

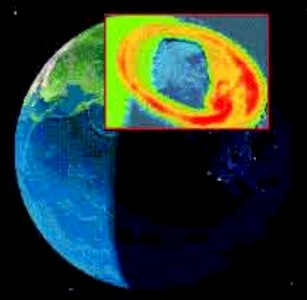

полярных сияний образует кольцевую

зону – авроральный овал. Во время

магнитных бурь кольцо расширяется

вплоть до средних широт. Снимок сделан

с борта КА Интербол. (Источник)

Область

полярных сияний образует кольцевую

зону – авроральный овал. Во время

магнитных бурь кольцо расширяется

вплоть до средних широт. Снимок сделан

с борта КА Интербол. (Источник)

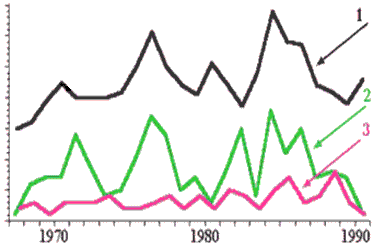

Число

аварий в энергосетях США в районах

повышенного риска (близких к авроральной

зоне) возрастает вслед за уровнем

геомагнитной активности. В годы

минимума активности вероятности

аварий в опасных и безопасных районах

практически уравниваются.

1 - уровень

геомагнитной активности,

2 - число

аварий в геомагнитно-опасных районах,

3

- чило аварий в безопасных районах

[1]

(Источник)

Число

аварий в энергосетях США в районах

повышенного риска (близких к авроральной

зоне) возрастает вслед за уровнем

геомагнитной активности. В годы

минимума активности вероятности

аварий в опасных и безопасных районах

практически уравниваются.

1 - уровень

геомагнитной активности,

2 - число

аварий в геомагнитно-опасных районах,

3

- чило аварий в безопасных районах

[1]

(Источник)