- •§1.1. Общество как система 9

- •8 Глава 1. Общество

- •§ 1.1. Общество как система

- •§ 1.2. Общество и природа

- •Окружающий мир |

- •§ 1.3. Общество и культура

- •§ 1.4. Сферы общественной жизни

- •§ 1.5. Социальные институты

- •Приведите примеры экономических и политических институтов, институтов культуры, стратификации и родства. Какие социальные потребности удовлетворяет каждый из этих институтов?

- •Рассмотрите основные признаки института на примере институтов семьи, государства, церкви, науки и права.

- •Приведите примеры институционализации в различных сферах общественной жизни.

- •Выделяют экономические и политические институты, институты культуры, стратификации и родства.

- •К числу основных социальных институтов традиционно относят семью, государство, образование, церковь, науку, право.

- •§ 1.6. Общественное развитие

- •1 АспЭ.К. Введение в социологию. СПб., 1998. С. 182-183.

- •Выделяется несколько моделей общественного развития: формационная, стадиально-цивилизационная и локально-цивилизационная.

- •§ 1.7. Противоречия современного общества

- •1 Лиотар ж. Ф. Ответ на вопрос «Что такое постмодерн?» // Ежегодник лаборатории постнеклассических исследований иф ран. М.,1994. С. 314.

- •Глобализацией называют процесс интеграции и унификации в обществе.

- •Глоба11ьными называют серьезные, неотложные проблемы, затрагивающие интересы всего человечества и разрешимые только в результате коллективных действий всех государств мира.

- •В чем состоит сущность глобализации? Каковы ее положительные и отрицательные стороны? Назовите примеры проявления глобализации в современном мире.

- •Какие современные проблемы можно назвать глобальными? Какие меры предлагаются для их решения?

- •§ 2.1. Природа человека

- •1 В более широком смысле используется термин антропосоциогенез — происхождение человека и общества.

- •§ 2.2. От индивида к личности

- •IПроцесс социализации имеет некоторые сходные черты с процессами адаптации, взросления, обучения, воспитания. Однако между этими

- •§2.3. Деятельность человека 57

- •§ 2.3. Деятельность человека

- •§ 2.4. Виды деятельности

- •Глава 2. Человек § 2.4. Виды деятельности 67 66

- •1 Гумбольдт в. Фон. Избранные труды по языкознанию. М.. 1984. С. 70.

- •§ 2.5. Человек в профессиональной деятельности

- •IВозможности следует обязательно учитывать в числе внутренних факторов. Ряд профессий закрыт для людей с болезнями. Например, человек с больным сердцем не сможет стать летчиком, а аллер-

- •Профессия - это совокупность специальных знаний и навыков, полученных в ходе теоретической и практической подготовки.

- •Профессиональное становление есть форма личностного становления человека, преломленная сквозь призму его профессиональной деятельности.

- •§ 2.6. Ценности в жизни человека

- •§ 2.6. Ценности в жизни человека Глава 2. Человек 79 7s

- •Глава 2. Человек § 2.7. Духовный мир человека 81 so

- •§ 2.7. Духовный мир человека

- •§ 3.1. Познавательная деятельность

- •Стремление к неизвестному, попытки объяснить непонятное - необходимый элемент жизни человека. Приведите примеры, подтверждающие этот тезис.

- •Перечислите основные характеристики понятий «объективность» и «субъективность». Приведите примеры субъективных и объективных суждений.

- •Многие ученые шли на серьезные жертвы ради своих убеждений. Вспомните исторические факты, подтверждающие это положение.

- •§ 3.2. Чувственное и рациональное познание

- •Исходным для теории познания является вопрос о познаваемости мира. Скептицизм выражает сомнения в познаваемости; агностицизм говорит о принципиальной непознаваемости мира.

- •§ 3.3. Истина, ложь, заблуждение

- •Iнашего опыта. Если религиозные идеи выполняют эти условия, если, в частности, окажется, что понятие о Боге удовлетворяет им, то на каком основании прагматизм будет отрицать бытие Божие?1

- •1 Джеймс у. Что такое прагматизм? // Вестник Московского университета. Философия. 1993. №3. С. 11.

- •§ 3.4. Методы познания

- •Глава 3. Познание 104 § 3.5. Научное познание 105

- •3. Почему в науке нельзя опираться лишь на эмпирическое познание?

- •§ 3.5. Научное познание

- •1 Даль в.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 488.

- •Глава 3. Познание

- •§ 3.6. Ненаучное познание

- •§ 3.7.Самопознание Социальное познание. «Познай самого себя»

- •§ 3.7. Самопознание 117

- •IНемецкий философ Освальд Шпенглер (1880—1936) писал: Средство для познания мертвых форм — математический закон. Средство для понимания форм живых - аналогия1.

- •1 Шпенглер о. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. М., 1998. С. 129.

- •§ 4.1. Экономика как деятельность и как наука Основные виды экономической деятельности. Экономика как наука а экономическая сфера жизни 14- общества

- •§ 4.2. Отношения собственности в экономике

- •1 В российском законодательстве муниципальная и государственная собственность рассматриваются как отдельные формы собственности.

- •§ 4.3. Экономика и рынок

- •§ 4.4. Спрос и предложение

- •Выделяют четыре основных типа экономических систем — традиционную, командную, рыночную и смешанную.

- •Рынок — экономические отношения, складывающиеся между покупателем и продавцом по поводу движения товаров и денег.

- •В современных государствах преобладающей является смешанная экономическая система, где рыночные и государственные способы регулирования находятся в динамичном взаимодействии.

- •Назовите основные недостатки и преимущества различных экономических систем.

- •Какие условия необходимы для возникновения рынка? Какие функции выполняет рынок в обществе?

- •Назовите примеры того, как конкуренция стимулирует хозяйственную активность.

- •В каких областях рыночной экономики требуется государственное регулирование? Где это регулирование является лишним?

- •§ 4.5. Экономика и государство

- •§ 4.6. Экономическое развитие

- •§ 4.7. Мировая экономика

- •Iпомощи тарифов на экспорт государство не только регулирует внешнюю торговлю, но и пополняет бюджет.

- •§ 5.1. Социальная структура

- •Социальной стратификацией называют дифференциацию (расслоение) людей в обществе в зависимости от доступа к власти, профессии, дохода и некоторых других социально значимых признаков.

- •Приведите примеры социальных групп и социальных общностей. Чем они отличаются друг от друга?

- •Приведите примеры больших и малых социальных групп. В чем состоят основные различия между ними?

- •Приведите примеры каст, сословий и классов. Назовите основные различия между этими типами стратификации.

- •§ 5.2. Социальное положение

- •§ 5.3. Семья как малая социальная группа

- •1 См.: Мацковский м.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М., 1989.

- •§ 5.4. Молодежь как особая социально-демографическая группа

- •2 Инфантилизм (от лат. Infantilis — младенческий) - поведение, характерное для ребенка; несамостоятельность, требование от других постоянной заботы о себе.

- •1 Здесь и далее см.: Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (от 18 декабря 2006 года). М.: Правительство рф, 2006.

- •§ 5.5. Этнические общности и национальная политика

- •Молодежь - большая группа людей, выделяемая по демографическому (возраст от 14 до 30 лет) и социально-психологическим (стадия становления личности, выбора жизненных ориентиров) признакам.

- •Молодежная политика — система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение

- •Глава 5. Социальная сфера жизни общества

- •Дайте общую характеристику существующих моделей межкультурного взаимодействия. Какие недостатки каждой из моделей вы можете назвать?

- •Перечислите основные причины межнациональных конфликтов. Что необходимо делать для того, чтобы предупреждать конфликты на национальной почве?

- •Нужно ли ограничивать толерантность по отношению к чужим культурам? Если это необходимо, то в каких случаях и до каких пределов?

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение

- •§ 5.6. Социальная норма и отклоняющееся поведение 201

- •Социальные нормы — это общие правила и образцы поведения, сложившиеся в обществе. К социальным нормам относят обычаи, моральные, правовые, эстетические, политические и др. Нормы.

- •При каких условиях социальные нормы не способны реально влиять на поведение человека?

- •Дайте примеры позитивных и негативныхдевиаций. Почему девиантное поведение особо распространено в молодежной среде?

- •§ 5.7. Социальный конфликт

- •1 Бахтин м.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 334-335.

- •§ 6.2. Формы культуры

- •Почему большая часть исследователей относит время формирования науки к XVI-XVII вв.?

- •Дайте примеры естественных и социальных наук. В чем состоят основные различия между ними? Раскройте предмет каждой из названных наук.

- •Назовите основные уровни нормативной регуляции поведения ученого. Приведите примеры нарушения учеными моральных норм.

- •§ 6.4. Роль образования в жизни человека и общества

- •Приведите примеры влияния различных сфер и областей общественной жизни (экономической, политической, религиозной и др.) на образование и обратного влияния образования на эти сферы.

- •Какую роль образование играет в жизни общества и человека?

- •Какие качественные изменения происходят с современным образованием? Назовите основные тенденции, приведите примеры для каждой из них.

- •§ 6.5. Мораль

- •1 См.: Гусейнов а.А. Золотое правило нравственности. М., 1988.

- •Приведите примеры исполнения человеком своего морального долга. Чем моральные нормы отличаются от обычаев и правовых норм?

- •Выделите собственно моральные и религиозные нормы в заповедях разных религий. Может ли, по вашему мнению, неверующий человек быть нравственным?

- •Перечислите основные универсальные принципы морали. Придумайте или вспомните ситуации, в которых эти принципы могут согласовываться или противоречить друг другу.

- •2 Маркс к., Энгельс ф. Сочинения. Т. 20. С. 328.

- •§ 6.7. Искусство

- •§ 7.1. Право как система юридических норм

- •§ 7.2. Правовые отношения и правопорядок

- •§ 7.3. Основы конституционного права Российской Федерации

- •§ 7.3. Основы конституционного права Российской Федерации 265

- •§ 7.4. Основные отрасли публичного права

- •I. Конституция Российской Федерации является основным законом государства и обладает высшей юридической силой: никакие нормативные правовые акты не могут противоречить Конституции.

- •§ 7.5. Основные отрасли частного права 273 вопросы

- •Назовите основные характеристики публичного права. Какой характер носят нормы уголовного и административного права?

- •Какими характеристиками должно обладать противозаконное деяние, для того чтобы его можно было признать преступлением?

- •Приведите примеры административных проступков и уголовных преступлений, а также административных и уголовных наказаний.

- •§ 7.5. Основные отрасли частного права

- •К отраслям публичного права относятся конституционное, уголовное, административное, финансовое, уголовно-процессуальное, экологическое и другие отрасли права.

- •Уголовное право - отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступлений, определением их наказуемости и условий назначения наказания.

- •Административное право - отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти органами государства.

- •IКогда гражданин выступает в качестве потребителя, он приобретает следующие права: право на необходимую и достоверную информа-

- •§ 7.6. Гражданин и государство

- •1. Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

- •§ 7.7. Международная защита прав человека

- •§ 8.2. Политическая система

- •§ 8.3. Субъекты политической деятельности

- •1 Шварценберг р. Ж. Политическая социология. Ч. 3. М., 1992.

- •§ 8.4. Государство

- •Монархия I

- •§ 8.5. Выборы и избирательные системы

- •Почему выборы считаются фокусом политической жизни в демократическом обществе?

- •Какие преимущества и недостатки имеются у мажоритарной и пропорциональной избирательных систем?

- •Охарактеризуйте значение демократических принципов организации и проведения выборов.

- •§ 8.6. Политические режимы и политическая идеология

- •§ 8.7. Гражданское общество и правовое государство

- •Политический режим — способ организации политической системы, который отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни в стране.

- •1 Гегель г. Философия права. М., 1990. С. 228.

денные анатомо-физиологические особенности человека — создают основу для формирования способностей, т.е. приобретенных свойств человека, которые обеспечивают его успешность в какой-либо деятельности. Общие способности (хорошая память, координация, внимательность) можно применять в различных видах деятельности; специальные способности (музыкальные или спортивные) - в каком-то конкретном виде. Формирование способностей проходит только в обществе: человек не сможет развить свои способности, если для этого не существует социальных условий. Следовательно, хотя одаренность, талант, гениальность обусловлены генетически, невозможно стать одаренным, талантливым или гениальным вне общества.

В психологии врожденные и приобретенные черты рассматриваются сквозь призму темперамента и характера, которые считаются основными психологическими свойствами личности.

Темперамент представляет собой совокупность врожденных особенностей, характеризующих объективную динамику (темп, быстроту, ритм, интенсивность) психической деятельности.

Уже в античности выделяли четыре типа людей в зависимости от особенностей темперамента. Так, холерик обладает сильными и яркими чувствами; это порывистый, легко возбудимый, зачастую нервный тип. Меланхолик, напротив, трудно возбудим, склонен к длительным переживаниям и самоуглублению. Флегматик спокоен, медлителен, апатичен. Сангвиник жизнерадостен, переменчив в чувствах и легко приспособляется к новым условиям.

Характер есть совокупность индивидуальных особенностей, которые не врождены, а приобретены в ходе деятельности. Темперамент — физиологическая основа характера. Однако люди с одинаковым темпераментом обладают разными характерами, а целенаправленное развитие особенностей характера может скрыть или компенсировать недостатки темперамента. Личность есть прежде всего то, что сформировано в процессе социализации, а не то, что дано от природы.

IПроцесс социализации имеет некоторые сходные черты с процессами адаптации, взросления, обучения, воспитания. Однако между этими

понятиями есть различия. Адаптация — это процесс приспособления к социальной среде; социализация - еще и процесс раскрытия природных задатков индивида. Взроыение— это биологическое и психосоциальное становление в узком возрастном диапазоне; социализация - социальное становление в течение всей жизни. Обучение -процесс приобретения новых знаний о мире; социализация - приобретение не только знаний, но и ценностей, норм, а также внутренние изменения в ходе их усвоения. Воспитание - это целенаправленное воздействие на человека для передачи ему духовного опыта человечества; социализация может быть не только целенаправленной, но и стихийной, неосознанной. Таким образом, все названные процессы можно рассматривать как компоненты социализации, но саму социализацию нельзя свести ни к одному из них.

Кроме социализации иногда говорят о десоциализации, которая обозначает утрату социальных знаний, ценностей, ролей (например, в результате вынужденной изоляции, психической болезни), и ресоциализации, означающей их восстановление (в ходе переобучения, психологической реабилитации).

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Под индивидом понимается любой человек безотносительно к его уникальным качествам. Индивидуальность - неповторимая совокупность свойств, отличающих одного человека от другого. Личность - человек, взятый в аспекте его социальных качеств.

Социсишзация - процесс становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм.

Темперамент - совокупность врожденных особенностей, характеризующих объективную динамику психической деятельности. Характер есть совокупность индивидуальных особенностей, которые не врождены, а приобретены в ходе деятельности.

ВОПРОСЫ

Какие условия необходимы для формирования личности с богатым духовным миром?

Как связаны между собой процесс воздействия социальной среды на индивида и процесс раскрытия в человеке природных задатков?

Как соотносятся между собой характер и темперамент человека? Может ли человек изменить свой характер или темперамент?

§2.3. Деятельность человека 57

Более подробно сущность деятельности раскрывается в ходе ее структурного анализа.

Структуру деятельности обычно представляют в линейном виде, где каждый компонент следует за другим во времени (рис. 2.1).

§ 2.3. Деятельность человека

Понятие деятельности. Структура деятельности

Под деятельностью понимают специфически человеческий способ активного отношения к миру - процесс, в ходе которого человек творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые явления — в объект своей деятельности.

Под субъектом здесь понимается источник активности, действующее лицо. Поскольку активность проявляет, как правило, человек, то чаше всего именно он именуется субъектом.

Объектом называют пассивную, страдательную, инертную сторону взаимоотношений, над которой производится деятельность. Объектом деятельности может быть природный материал или предмет (земля в сельскохозяйственной деятельности), другой человек (студент как объект обучения) или сам субъект (в случае самообразования, спортивных тренировок).

Для понимания деятельности следует учитывать несколько ее важных характеристик.

Человек и деятельность неразрывно связаны. Деятельность есть непременное условие человеческой жизни: она создала самого человека, сохранила его в истории и предопределила поступательное развитие культуры. Следовательно, человека вне деятельности не существует. Верно и обратное: нет деятельности без человека. Только человек способен к трудовой, духовной и иной преобразовательной деятельности.

Деятельность есть преобразование окружающей среды. Животные приспосабливаются к природным условиям. Человек способен активно изменять эти условия. Н а п р и м е р, он не ограничивается собирательством растений для пиши, а выращивает их в ходе сельскохозяйственной деятельности.

Деятельность выступает в качестве творческой, созидательной активности: человек в процессе своей деятельности выходит за границы природных возможностей, создавая нечто новое, не существовавшее ранее в природе.

Таким образом, в процессе деятельности человек творчески преобразует действительность, себя самого и свои социальные связи.

Р и с. 2.1. Структура деятельности

Потребность |

|

Мотив |

|

Цель |

|

Средства |

|

Действие |

|

Результат |

Рассмотрим все компоненты деятельности поочередно.

Потребность — это нужда, неудовлетворенность, ощущение недостатка чего-то необходимого для нормального существования. Для того чтобы человек начал действовать, необходимо осознание этой нужды и ее характера.

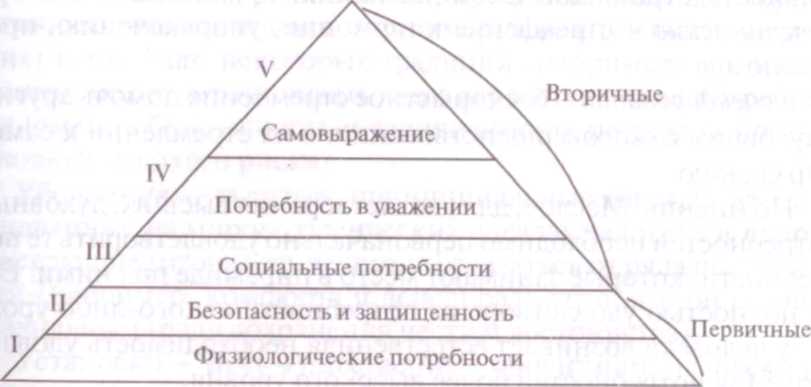

Наиболее разработанная классификация потребностей человека принадлежит американскому психологу Абрахаму Мас-лоу (1908-1970) и известна как пирамида потребностей (рис. 2.2).

Маслоу разделил потребности на первичные, или врожденные, и вторичные, или приобретенные. Они в свою очередь включают в себя потребности:

физиологические — в пище, воде, воздухе, одежде, тепле, сне, чистоте, жилье, физическом отдыхе и т.д.: экзистенциальные — безопасность и защищенность, неприкосновенность личной собственности, гарантированная занятость, уверенность в завтрашнем дне и т.д.;

о социальные — стремление к принадлежности и причастности к какой-либо социальной группе, коллективу и т.д. На этих потребностях базируются ценности привязанности, дружбы, любви;

о престижные — основанные на желании уважения, признания другими личных достижений, на ценностях самоутверждения, лидерства;

о духовные - ориентированные на самовыражение, самоактуализацию, творческое развитие и использование своих навыков, способностей и знаний.

Иерархия потребностей много раз изменялась и дополнялась различными психологами. Сам Маслоу на поздних этапах своих исследований добавил в нее три дополнительные группы потребностей:

о познавательные — в знании, умении, понимании, исследовании. Сюда можно отнести желание открывать новое, любознательность, стремление к самопознанию;

о эстетические — стремление к гармонии, упорядочению, прекрасному;

о трансцендирования - бескорыстное стремление помочь другим в духовном самосовершенствовании, в их стремлении к самовыражению.

По мнению Маслоу, для удовлетворения высших, духовных потребностей необходимо первоначально удовлетворить те потребности, которые занимают место в пирамиде под ними. Если полностью удовлетворены потребности какого-либо уровня, у человека возникает естественная необходимость удовлетворения потребностей более высокого уровня.

Мотив - основанное на потребности осознанное побуждение, обосновывающее и оправдывающее деятельность. Потребность станет мотивом, если она осознана не просто как нужда, а как руководство к действию.

Для нормального существования человека нужна вода. Следовательно, потребность в воде осознается как физиологическая. Но для того чтобы человек захотел пить, необходим конкретный мотив - чувство жажды. Мы хотим пить не потому, что осознаем важность воды для жизнедеятельности, а потому, что чувствуем жажду.

В процессе формирования мотива участвуют не только потребности, но и другие побуждения. Как правило, потребности опосредованы интересами, традициями, убеждениями, социальными установками и т.д.

Интересом называется конкретная причина действий, определяющая социальное поведение. Хотя потребности у всех людей одинаковы, разные социальные группы имеют свои интересы. Например, различны интересы у рабочих и владельцев заводов, мужчин и женщин, молодежи и пенсионеров. Так, для молодежи более важны инновации, для пенсионеров -традиции; у предпринимателей интересы, скорее, материальные, а у людей искусства — духовные. У каждого человека есть и свои личные интересы, основанные на индивидуальных склонностях, симпатиях (люди слушают разную музыку, занимаются разными видами спорта и т.п.).

Традиции представляют собой социальное и культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Можно говорить о традициях религиозных, профессиональных, корпоративных, национальных (например, французских или русских) и т.д. Ради некоторых традиций (например, воинских) человек может ограничивать свои первостепенные потребности (сменив безопасность и защищенность на деятельность в условиях высокого риска).

Убеждения — твердые, принципиальные взгляды на мир, основанные на мировоззренческих идеалах человека и подразумевающие готовность человека отказаться от ряда потребностей (например, комфорта и денег) ради того, что он считает правильным (ради сохранения чести и достоинства).

Установки — преимущественные ориентации человека на определенные институты общества, которые накладываются на потребности. Например, человек может быть ориентирован на религиозные ценности, или на материальное обогащение, или на общественное мнение. Соответственно и поступать он будет в каждом случае по-разному.

В сложных видах деятельности обычно можно выявить не один мотив, а несколько. В таком случае выделяют основной мотив, который считается движущим.

Цель - это сознательное представление о результате деятельности, предвосхищение будущего. Любая деятельность

предполагает целеполагание, т.е. способность самостоятельно устанавливать цели. Животные в отличие от человека не могут устанавливать цели сами: их программа деятельности заранее предопределена и выражена в инстинктах. Человек способен формировать собственные программы, создавая то, чего никогда не было в природе. Поскольку в активности животных отсутствует целеполагание, она не является деятельностью. При этом если животное никогда не представляет заранее результатов своей активности, то человек, начиная деятельность, держит в сознании образ ожидаемого предмета: до того, как создать нечто в реальности, он создает это в уме.

Однако цель может быть сложной, и для ее достижения иногда требуется ряд промежуточных шагов. Например, чтобы посадить дерево, нужно приобрести саженец, найти подходящее место, взять лопату, выкопать яму, поместить в нее саженец, полить его и т.д. Представления о промежуточных результатах называются задачами. Таким образом, цель разбивается на конкретные задачи: если все эти задачи будут решены, то будет достигнута и общая цель.

Средства - это используемые в ходе деятельности приемы, способы действия, предметы и т.п. Например, чтобы выучить обществознание, необходимы лекции, учебники, задания. Чтобы быть хорошим специалистом, требуется получить профессиональное образование, иметь опыт работы, постоянно практиковаться в своей деятельности и т.д.

Средства должны соответствовать целям в двух смыслах. Во-первых, средства должны быть соразмерны цели. Иначе говоря, они не могут быть недостаточными (иначе деятельность будет безрезультатной) или избыточными (иначе энергия и ресурсы будут потрачены зря). Например, нельзя построить дом, если для этого недостаточно материалов; бессмысленно также покупать материалов в несколько раз больше, чем нужно для его постройки.

Во-вторых, средства должны быть моральными: нельзя оправдывать аморальные средства благородством цели. Если цели аморальны, то аморальной является вся деятельность (по этому поводу герой романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Иван спрашивал, стоит ли царство мировой гармонии одной слезинки замученного ребенка).

Действие — элемент деятельности, имеющий относительно самостоятельную и осознанную задачу. Деятельность состоит из отдельных действий. Например, преподавательская деятельность состоит из подготовки и чтения лекций, проведения семинарских занятий, подготовки заданий и т.д.

Немецкий социолог Макс Вебер (1865-1920) выделял такие типы социальных действий:

0 целерациональные — действия, ориентированные на достижение разумной цели. При этом человек четко рассчитывает все средства и возможные препятствия (генерал, планирующий сражение; бизнесмен, организующий предприятие; преподаватель, подготавливающий лекцию);

о ценностно-рациональные — действия, основанные на убеждениях, принципах, моральных и эстетических ценностях (например, отказ пленного передать врагу ценные сведения, спасение утопающего с риском для собственной жизни);

о аффективные — действия, совершенные под влиянием сильных чувств - ненависти, страха (например, бегство от противника или спонтанная агрессия);

о традиционные — действия, основанные на привычке, часто являющиеся автоматической реакцией, выработанной на основе обычаев, верований, образцов и т.д. (например, следование определенным ритуалам в свадебной церемонии).

Основу деятельности составляют действия двух первых типов, поскольку только они имеют осознанную цель и носят творческий характер. Аффекты и традиционные действия способны лишь оказывать некоторое влияние на ход деятельности в качестве вспомогательных элементов.

Особыми формами действий являются: поступки - действия, которые имеют ценностно-рациональное, нравственное значение, и деяния—действия, имеющие высокое положительное социальное значение. Например, помочь человеку — это поступок, выиграть важную битву - деяние. Выпить стакан воды - обычное действие, которое не является ни поступком, ни деянием. Слово «деяние» часто используется в юриспруденции для обозначения действия или бездействия, которое нарушает правовые нормы. Например, в законодательстве «преступление - это противоправное, общественно опасное, виновное деяние».