- •Лабораторная работа №2 Содержание растворенных в нефти газов

- •Лабораторная работа №3 Общий газовый анализ

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 Весовой газовый анализ

- •Методика проведения работы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы Лабораторная работа №5 Лабораторное определение характеристик природного газа

- •Методика проведения работы

- •Методика проведения

- •Контрольные вопросы

- •Лаборатория работа №7 Лабораторные исследования процесса очистки газа

- •Методика проведения

- •Очистка газа

- •Установка очистки газа раствором моноэтаноламина

- •2. Газофракционирование

- •Абсорбционная газофракционирующая установка

- •Технологическая схема гфу непредельных углеводородов:

- •4. Технологическая схема пиролиза этановой и пропановой фракций

- •Технологическая схема отделения пиролиза этановой и пропановой фракции:

- •5. Схема установки сернокислотного алкилирования

- •6. Схема установки осушки газов гликолями

- •7. Схема установки адсорбционной осушки газов

- •8. Изомеризация парафиновых углеводородов

- •9. Технологическая схема очистки природного газа смесью этаноламина с этиленгликолями

- •10. Принципиальная технологическая схема установки Клауса

- •11. Принципиальная схема процесса Скот

- •13. Принципиальная технологическая схема адсорбционного извлечения газового бензина

- •14. Полимеризация (олигомеризация) олефинов

- •15. Принципиальная схема компрессионной установки

Контрольные вопросы

Что означает присутствие аргона в анализируемой газовой смеси?

Какой раствор используется для поглощения непредельных углеводородов в приборе ВТИ-2?

Для удаления каких компонентов используются низко- и высокотемпературное сожжения?

От чего зависит количество образуемого углекислого газа при сжигании углеводородов анализируемой смеси?

Лабораторная работа №4 Весовой газовый анализ

В ряду исследований методика газового анализа основывалась на весовых определениях отдельных компонентов при помощи соответствующих твердых или жидких поглотителей для каждого из них.. К преимуществам весовых определений относится отсутствие погрешностей, связанных с растворением газов в реагентах и с измененном объема газа в результате колебаний температуры и давления.

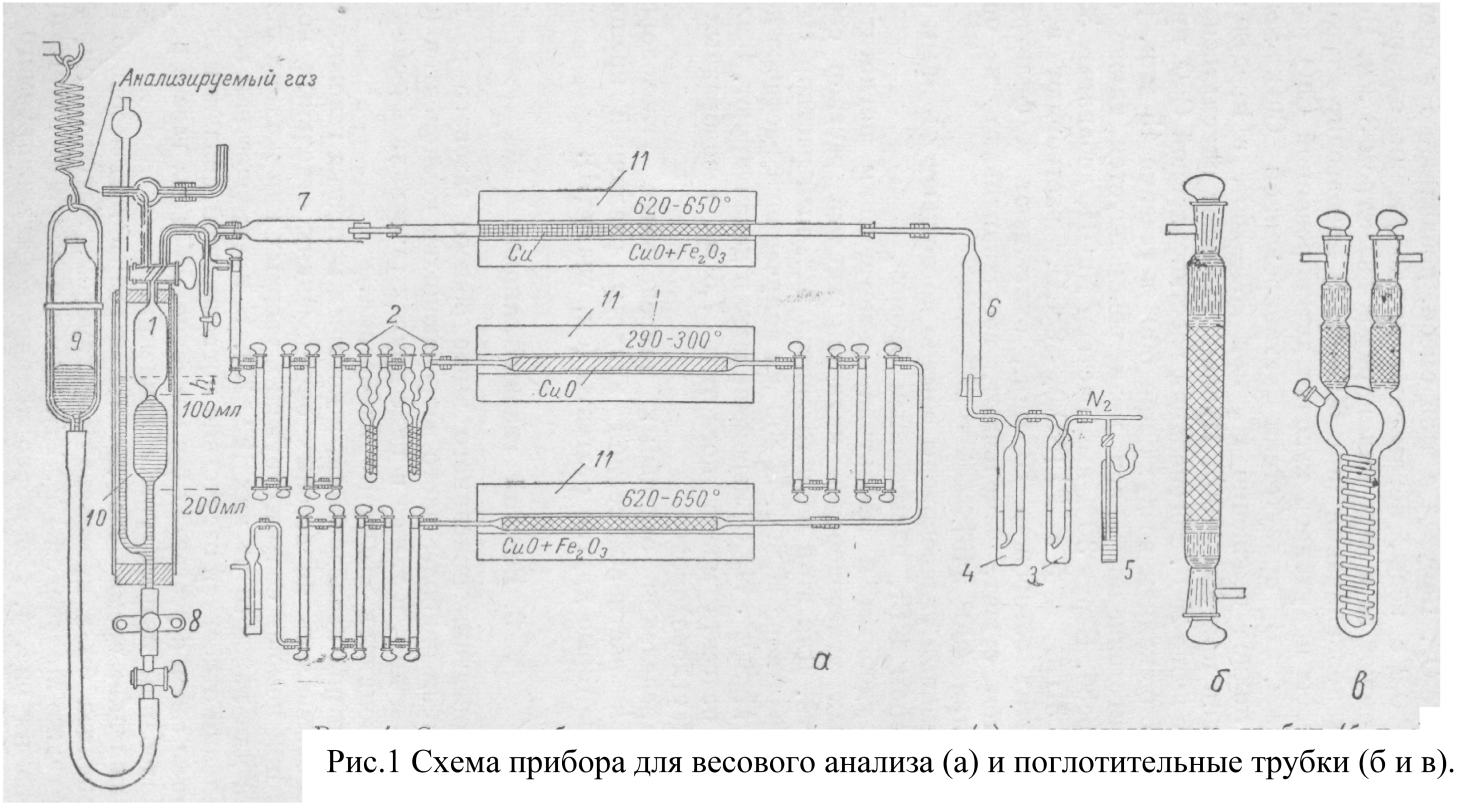

Схема прибора весового газового анализа представлена па рис. 1. Некоторое количество анализируемого газа (100 или 200 мл), насыщенного водяными парами или полностью осушенного, измеряется в бюретке 7, с о держащей ртуть. Затем газ пропускается через систему трубок с различными реагентами для поглощения паров воды, сероводорода, углекислого газа, кислорода, непредельных углеводородов, далее через трубку с окисью меди при 290° для сожжения водорода и окиси углерода, через трубки для поглощения образовавшихся при сожжении паров воды и углекислого газа и, наконец, через трубку с окисью меди и окисью железа при 650° для сожжения метана. Продукты этого сожжения улавливаются в отдельных трубках в конце всей системы.

Перед началом анализа весь прибор должен быть промыт азотом, а трубки, содержащие адсорбенты, должны быть аккуратно взвешены. Во многих случаях при техническом газовом анализе можно пользоваться обычными хорошими аналитическими весами, позволяющими проводить взвешивание с точностью до 0,05 мг.

После того, как анализируемый газ полностью будет вытеснен из бюретки в поглотительную систему, промывают ее азотом, разъединяют трубки и взвешивают их. Как при первом, так и при втором взвешиваниях трубка, кроме поглотителя, содержит один и тот же газ. Промывка всей поглотительной системы азотом применяется в тех случаях, когда в анализируемом газе необходимо определять кислород. Если же кислород не определяют, то поглотительную систему до анализа и после пропускания газа промывают чистым кислородом. Перед анализом чистый кислород необходим, чтобы окислить медь, для чего трубки с CuО нагреваются до 4000С.

В качестве поглотителей паров воды применяется перхлорат магния, углекислого газа — аскарит, сероводорода — безводный медный купорос, высушенный при 150—160°С. Для поглощения кислорода применяется сернистое железо. Этот реагент приготовляется непосредственно в поглотительной трубке путем пропускания сероводорода над содержащимся в трубке высушенным гидратом окиси железа.

Методика проведения работы

Твердые поглотители помещаются в прямых трубках длиной около 200 мм, диаметром 12 мм и емкостью около 10 мл. На концax такой трубки имеются крапы, муфты которых непосредственно присоединены к центральной часта трубки, содержащей реагент (рис. 1). Крайние участки трубок содержат перхлорат магния, а средняя часть заполняется соответствующим поглотителем (CuSO4, FeS и др.). Рекомендуется пользоваться трубками из натрового стекла, вес которых меньше меняется в процессе работы. Новые трубки предварительно моют хромовой смесью, затем водой и спиртом, после чего сушат при 100 °С.

Непредельные углеводороды поглощались в трубках специального устройства (2 на рис. 1), заполненных серной кислотой (20% SO3). Нижняя часть такой трубки в виде промывалки содержит серную кислоту, а в верхних ее частях находятся аскарит и перхлорат магния.

Для сожжения газа на окиси меди применяют трубки из тугоплавкого стекла, имеющие внешний диаметр 15 мм и длину около 160 мм. Трубки помещают внутри электрических печей 11, в которых поддерживается соответствующая температура. В приборе в общей сложности имеются три трубки для сожжения газа: одна для водорода и окиси углерода, другая для метана, а третья для очистки от горючих газов азота, которым промывают всю поглотительную систему.

При подготовке прибора к анализу включают нагрев электрических печей, а через поглотительную систему, содержащую упомянутые реагенты, пропускают азот со скоростью около 30 мл/мин (два пузырька в секунду в промывалке 3, см. рис. 1). Азот проходит через регулятор давления 5, промывалки со щелочным раствором пирогаллола 3 и с серной кислотой 4, затем через трубку 6, содержащую аскарит и перхлорат магния, и через трубку для сожжения, содержащую СиО (96%) и Fe2О3 (4%). После этой трубки азот проходит трубку 7, содержащую аскарит и перхлорат магния. Таким путем достигается очистка применяемого азота от возможных примесей других газов, могущих исказить результаты определений.

Вся система поглотительных и сжигательных трубок промывается азотом приблизительно в течение ½ после чего трубки разъединяют и взвешивают.

Измерительная бюретка 1 помещена в водяной рубашке, где имеется термометр. В бюретке сделан отвод 10, играющий роль манометра. Положение ртути в бюретке и в манометре определяется при помощи зрительной трубы, а для точного установления уровня ртути против соответствующих меток используется винтовой зажим 8 (при закрытом кране, соединяющем бюретку 1 с уравнительным сосудом 9). Анализируемый газ впускают через отдельный трехходовой кран, присоединенный к бюретке. Между бюреткой и поглотительными трубками находится ловушка, в которой задерживаются случайно проскочившие капельки ртути.

После измерения объема анализируемого газа и соединения ранее взвешенных трубок, содержащих поглотители, через систему пропускают еще некоторое количество чистого азота и проверяют герметичность системы. Затем пропускают анализируемый газ со скоростью 10—12 мл/мин. Скорость регулируется зажимом 8 и установлением уравнительного сосуда на определенную высоту. После того, как весь газ из бюретки выйдет, поворачивают трехходовой кран, соединенный с азотной линией, и пропускают азот через поглотительную систему около 2 час. со скоростью 30 мл/мин. По окончании пропускания азота закрывают все краны поглотительных трубок, разъединяют их, а затем взвешивают.

Для обеспечения точности взвешивания принимают некоторые специальные меры. Перед взвешиванием трубки протирают чистым влажным полотенцем. Поверхность трубок насыщается при этом влагой каждый раз в одинаковой степени. Затем трубки в течение некоторого времени (15—20 мин.) выдерживают на металлической подставке около весов.

Чтобы давление в трубке сравнялось с атмосферным, одним из кранов на мгновение сообщают трубку с атмосферой. При этом поворачивают только рукоятку крана, не касаясь руками всей трубки. Для уравновешивания трубки на другой конец коромысла аналитических весов подвешивается аналогичная трубка приблизительно такого же веса, как и поглотительная, но которая все время остается закрытой и содержит вместо реагента кварцевый песок или иной инертный материал.

Для подвешивания трубок к коромыслу весов применяются тонкие металлические проволоки. Трубки необходимо брать щипцами, избегая прикасаться к ним руками.

Полнота поглощения какого-либо из компонентов анализируемой газовой смеси может быть обеспечена, если поставить последовательно две поглотительные трубки с одним и тем же реагентом. Опыт работы на описанном приборе показал, что в большинстве случаев для полного удаления какого-либо компонента достаточно одной поглотительной трубки.

При расчете результатов анализа следует учитывать температуру газа в бюретке и атмосферное давление.