- •Структура и свойства цветных металлов

- •И сплавов

- •Методические указания

- •Самарский государственный технический университет

- •1. Медь и ее сплавы

- •2. Алюминий и его сплавы

- •3. Подшипниковые сплавы

- •Задание

- •Методические указания

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Структура и свойства цветных металлов и сплавов

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ"

__________________________________________________________

К а ф е д р а "Материаловедение и товарная экспертиза"

Структура и свойства цветных металлов

И сплавов

Методические указания

Самара

Самарский государственный технический университет

2013

Рекомендовано к использованию на заседании кафедры"Материаловедение и товарная экспертиза"

Протокол № __12__ от _12 декабря__ 2013 года

УДК 621.74/02

Структура и свойства цветных металлов и сплавов: Метод. указ. / Самар. гос. техн. ун-т; Сост. В.С. Муратов, Е.А. Морозова. Самара, 2013. 26 с.

Изложены особенности формирования структуры и свойств алюминиевых и медных сплавов, а также ряда подшипниковых сплавов.

Методические указания предназначены для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 151900, 221700, 151000, 221700, 131000, 151900, 190600, 141100, 140100, 200100, 220100, 220700, 150700, 190700, 240100, 241000, 240300, 170100.

УДК 621.74/02

Илл..21. Табл. 3 . Библиогр.: 8 назв.

Составители: докт.. техн. наук В.С. Муратов

канд. техн. наук Е.А. Морозова

В.С. Муратов, Е.А. Морозова составление 2013

Самарский государственный

технический университет 2013

Цель работы - изучить микроструктуру медных и алюминиевых сплавов, а также ряда подшипниковых сплавов.

1. Медь и ее сплавы

Чистая медь отличается высокой тепло- и электропроводностью, малой окисляемостью, значительной пластичностью (δ ~ 50%). Медь не обладает полиморфизмом и имеет ГЦК решетку. Применяется медь обычно в отожженном состоянии. Структура отожженной после деформации меди – равноосные зерна с двойниками (рис. 1). Свойства отожженной меди: температура плавления Тпл = 1083 С, предел прочности в = 250 – 270 МПа, плотность = 8,94 г/см3.

Р и с. 1. Схематическое изображение микроструктуры меди

В электротехнике и металлургии применяется медь различной степени чистоты: от МО ( в которой меди содержится 99,95%) до М4 (Cu – 99%) – ГОСТ859-78 /1/. В электронике применяют бескислородную (б) медь марок МООб (99,99% Cu) и МОб (99,97 % Cu). Основными вредными примесями меди являются висмут (Bi), свинец (Pb), кислород (О2), мышьяк (As), фосфор (Р) и сера (S). Висмут и свинец образуют легкоплавкие эвтектики Cu – Bi c 99,8 % Bi (Тпл = 270 С) и Cu – Pb с 99,94% Pb (Тпл = 326 С), приводящие к красноломкости меди. Сера в меди образует эвтектику Cu – Сu2S, отличающуюся большой хрупкостью.

Кислород находится в виде окислов Cu2O, являющихся причиной так называемой "водородной болезни" ( в атмосфере водорода вследствие протекания реакции Cu2O + H2 = 2Сu + H2O в порах металла скапливаются пары воды и создается большое давление в микрообъемах, вызывающее появление микротрещин).

Bi, Pb, S, O2 относятся к числу элементов, не растворяющихся в меди, причем S и O2 образуют неметаллические включения. Элементы, образующие твердые растворы с медью, особенно ограниченные твердые растворы (As, Р и др.), искажают кристаллическую решетку и снижают электропроводность меди (тем интенсивнее, чем значительнее разница в диаметрах растворенного компонента и меди).

Сплавы на медной основе делятся на латуни и бронзы.

Латунями называются сплавы меди с цинком. Латуни маркируются сочетанием букв и цифр. Из них первая буква "Л" указывает на принадлежность к классу латуней. Остальные буквы русского алфавита указывают на легирующий элемент (С – свинец, Н – никель, К – кремний, А – алюминий, Мц – марганец,

Ж – железо и т.д.). Числа указывают на содержание элементов в процентах. Маркировка деформируемых и литейных латуней различна .

В деформируемых латунях первые две цифры после букв указывают среднее содержание меди в процентах. Следующие далее через тире цифры указывают среднее содержание легирующих элементов в процентах; цифры расположены в том же порядке, как и буквы. Например, ЛАЖ 60-1-1 означает латунь с 60% Cu, легированную алюминием (А) в количестве 1% и железом в количестве 1% (Ж). Содержание цинка определяется по разности от 100%. Если легирующих элементов нет, то латунь маркируется одной буквой "Л" с указанием содержания меди (например, Л80).

В литейных латунях среднее содержание компонентов сплава в процентах ставится сразу после буквы, обозначающей его название. Например, латунь ЛЦ40Мц1,5 содержит 40% цинка (Ц) и 1,5% марганца (Мц).

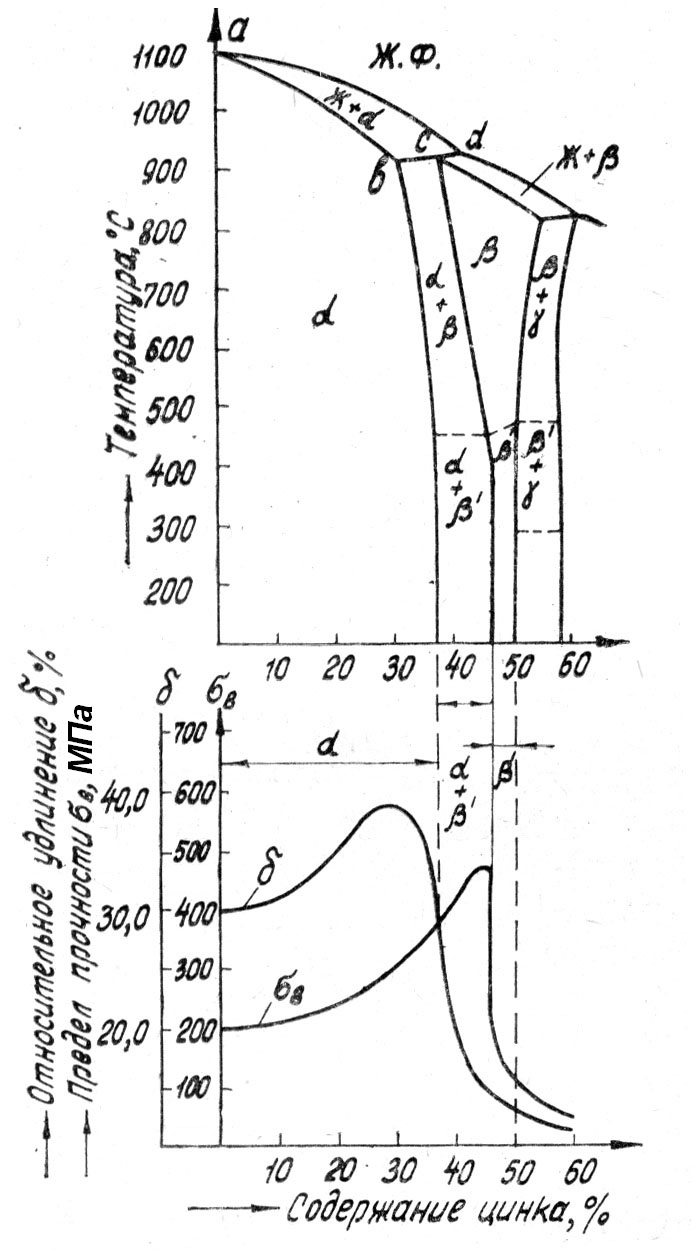

Практическое применение имеют сплавы Cu-Zn с содержанием Zn до 45%, которые характеризуются сочетанием высокой прочности и удовлетворительной пластичности (рис. 2).

Р и с. 2. Диаграмма состояния "медь – цинк" и график влияния цинка

на механические свойства медно-цинковых сплавов

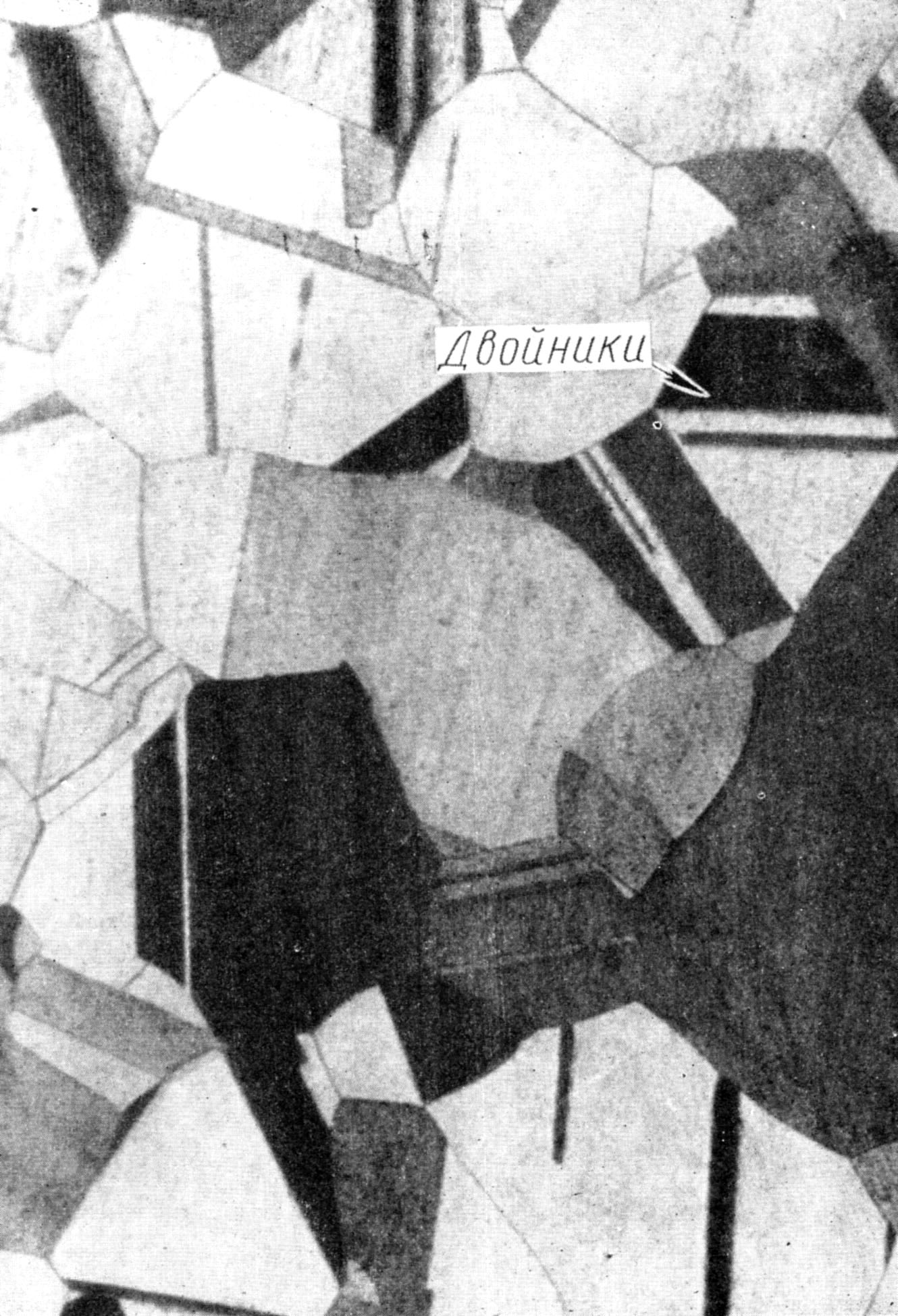

Сплав, содержащий до 39% Zn, относится к числу однофазных латуней (-латунь; -фаза является твердым раствором цинка в меди) и имеет кристаллическую решетку гранецентрированного куба. После холодной пластической деформации и рекристаллизационного отжига -латунь имеет однородную структуру с характерными двойниками. После травления, вследствие анизотропии кристаллов, зерна проявляются в различной цветовой окраске (рис. 3).

Р и с. 3. Структура однофазной латуни после холодной пластической деформации и рекристаллизационного отжига. Видны характерные двойники (х 120). Травитель – раствор аммиака (25%-ный , 1 ч.), с перекисью водорода (3 %-ная , 1 часть по объему)

В однофазной латуни (особенно с содержанием Zn 32%) вредными примесями являются Bi и Pb, которые образуют легкоплавкие эвтектики, располагающиеся по границам зерен и приводящие при нагреве к явлению красноломкости (потеря прочности при нагреве).

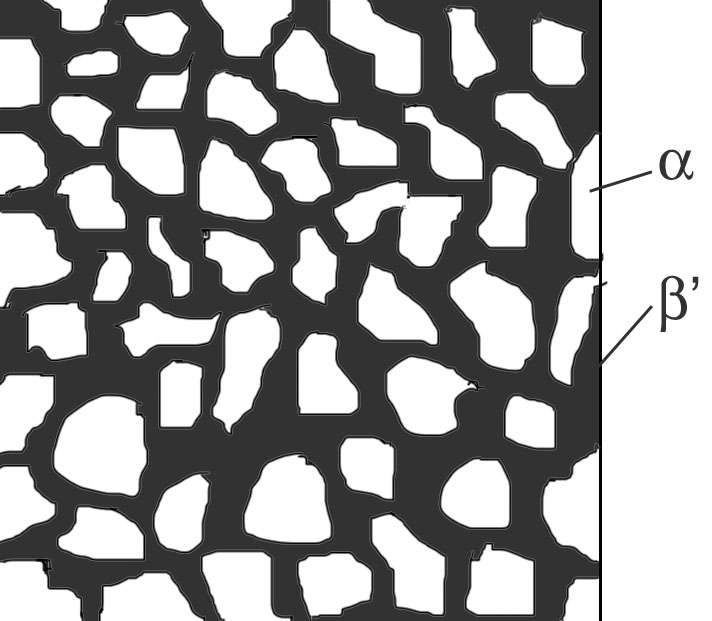

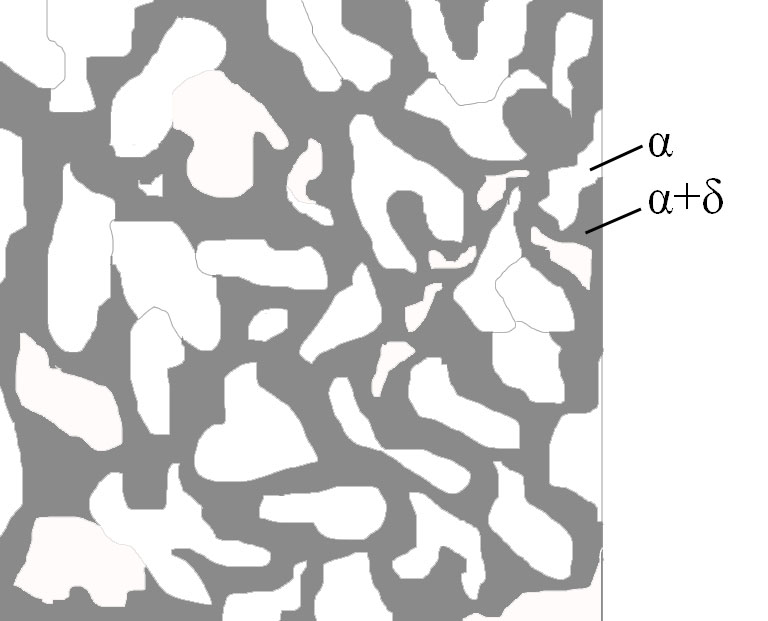

Сплавы, в которых

цинка содержится более 39% - до 45%, состоят

из твердого раствора

и твердого раствора

и называются двухфазными латунями

+ .

Структура двухфазных латуней включает

зерна твердых растворов

и

(соответственно светлый и темный фон

на рис. 4 - 5). Фаза

представляет твердый раствор Cu

на базе химического соединения CuZn

электронного типа с отношением числа

валентных электронов к числу атомов

![]() и является (как и все электронные

соединения) твердой и хрупкой составляющей.

-фаза,

отмеченная на диаграмме состояния выше

454 С,

отличается от -фазы

неупорядоченным распределением элементов

Zn

и Cu

в ОЦК-решетке.

и является (как и все электронные

соединения) твердой и хрупкой составляющей.

-фаза,

отмеченная на диаграмме состояния выше

454 С,

отличается от -фазы

неупорядоченным распределением элементов

Zn

и Cu

в ОЦК-решетке.

Р и с. 4. Структура двухфазной латуни(х 340). Травитель – раствор аммиака (25%-ный , 1 ч.), с перекисью водорода (3 %-ная , 1 часть по объему)

Р и с. 5. Схематическое изображение

Специальные латуни. В специальные латуни для придания им желаемых физико-механических свойств добавляют легирующие элементы: свинец, олово, железо, алюминий, никель и др. Свинец улучшает антифрикционные свойства и обрабатываемость двухфазных латуней резанием, мало изменяя красноломкость. Это связано с тем, что в двухфазных латунях ( в отличие от однофазных) свинец располагается внутри зерен. Олово повышает сопротивление коррозии в морской воде (морская латунь); железо, алюминий и никель повышают механические свойства. Ниже, в таблице 1, приведены некоторые распространенные марки латуней и их свойства.

Таблица 1 Марки и свойства латуней

Марка латуни |

Механические свойства |

Структура |

||

|

в, МПа |

0,2, МПа |

δ, % |

|

ЛН 65-2 |

400 |

170 |

65 |

|

ЛАЖ 60-1-1 |

450 |

200 |

45 |

+ |

ЛАН 59-3-2 |

380 |

300 |

50 |

+ |

ЛЖМц 59-1-1 |

450 |

170 |

50 |

+ |

Латуни в наклепанном состоянии или с высокими остаточными напряжениями и содержащие свыше 20% Zn склонны к коррозионному ("сезонному") растрескиванию в присутствии влаги, кислорода и аммиака. Для предотвращения растрескивания изделия из латуни отжигают при 200 – 300 С.

Двойные или многокомпонентные сплавы меди с оловом, марганцем, кремнием и др. элементами называются бронзами. Маркировка бронз: индекс Бр указывает на принадлежность сплава к классу бронз; последующие буквы характеризуют тип легирующих элементов, а соответствующие цифры – их количество в процентах.

В деформируемых бронзах ( в отличие от деформируемых латуней) содержание меди не указывается. Цифры после букв, отделенные друг от друга через тире, указывают среднее содержание легирующих элементов в процентах; цифры расположены в том же порядке, как и буквы, указывающие присутствие в бронзе того или иного элемента, например, бронза, БрОЦ 4-3 – имеет следующий состав: олова (О) – 4%, цинка (Ц) – 3 %. Содержание меди определяется по разности от 100 %.

В литейных бронзах среднее содержание компонентов ставится сразу после буквы, обозначающей его название. Например, бронза БрА10Ж3Мц2 содержит алюминия (А) 10%, железа (Ж) – 3% и марганца (Мц) – 2%.

Оловянные бронзы относятся к числу наиболее качественных медных сплавов благодаря высоким механическим и антифрикционным свойствам. Применяются для изготовления подшипников скольжения, деталей паровой арматуры, в судостроении (гребные винты) и т.д.

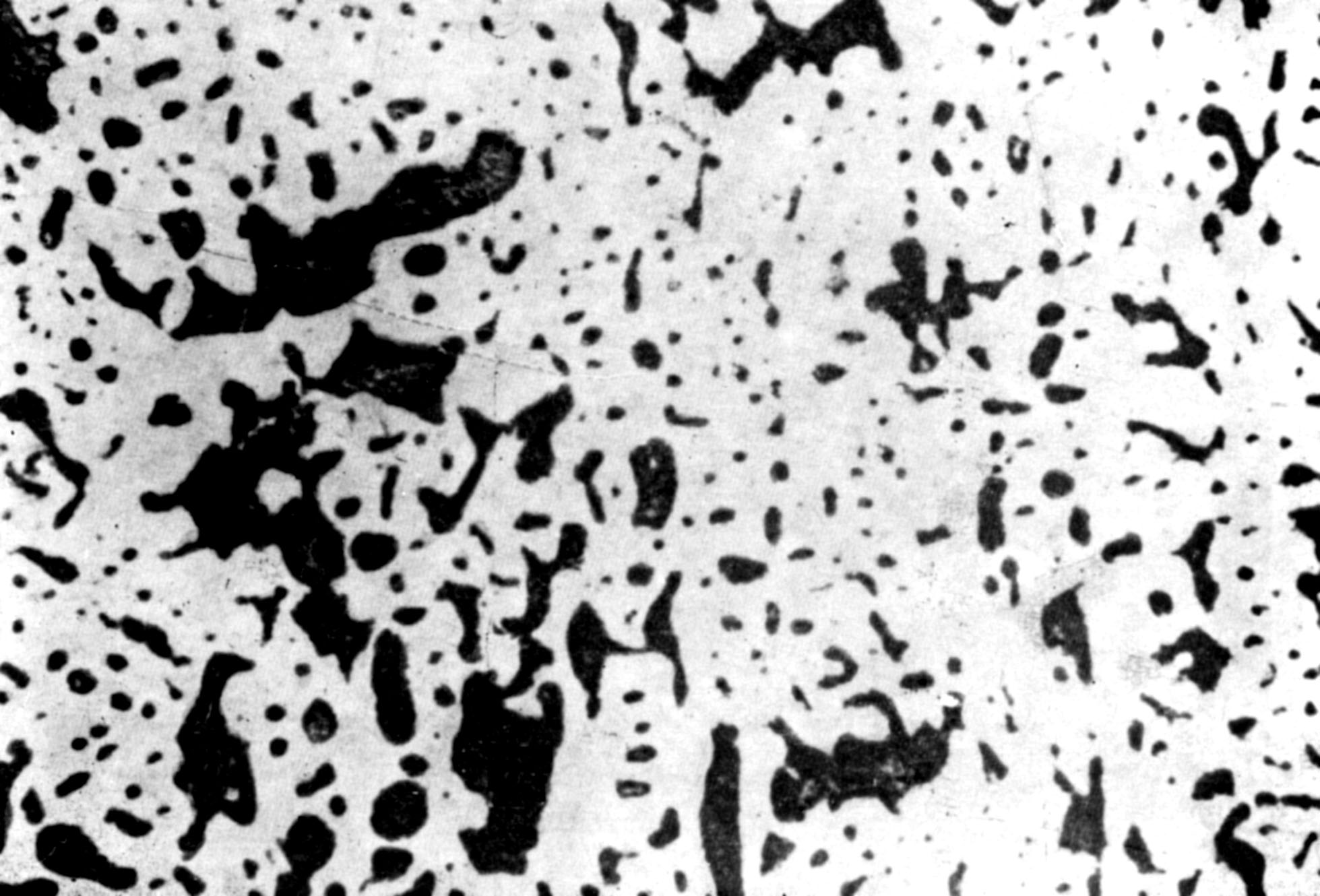

Из-за широкого интервала кристаллизации оловянные бронзы характеризуются повышенной дендритной ликвацией.

Практическое применение в машиностроении имеют сплавы с содержанием Sn до 14%. Высокой пластичностью обладают в литом виде лишь сплавы с содержанием Sn до 5%. Низкая пластичность двухфазной оловянной бронзы связана с тем, что эвтектика содержит хрупкую δ-фазу состава Cu31Sn8 – химическое соединение электронного типа. Такая бронза не прокатывается и не куется. Большинство оловянных бронз применяют в литом виде, поэтому целесообразно рассмотреть литую структуру несколько подробнее.

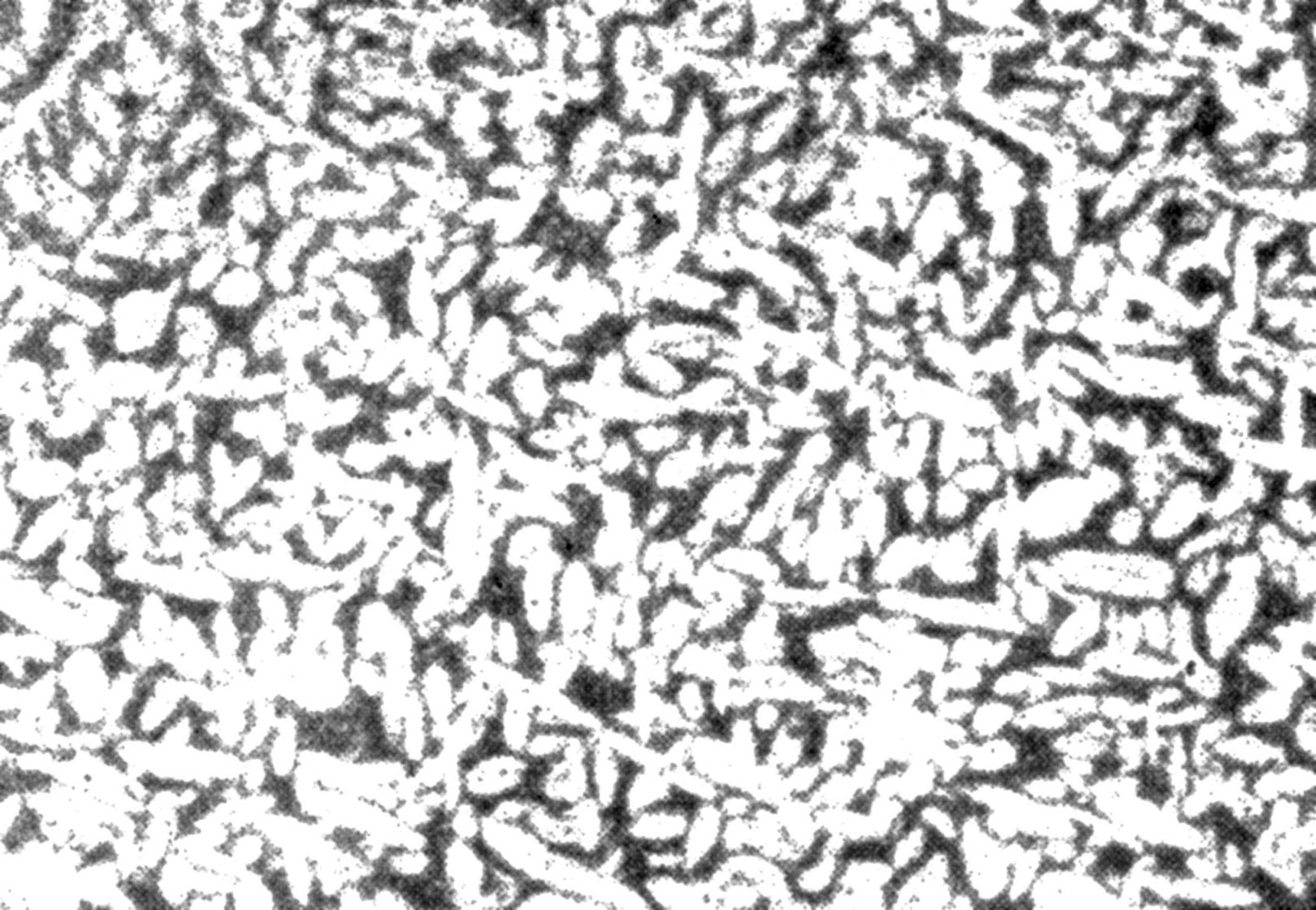

Структура литой оловянной бронзы состоит из дендритов твердого раствора различной цветовой окраски (участки, обогащенные медью, выделяются в первую фазу кристаллизации и имеют темный фон, к концу кристаллизации выделяются светлые -кристаллы, обогащенные оловом) и эвтектоида ( + Cu31Sn8), просматривающегося в виде извилистых светлых полей с точечными включениями (рис. 6 – 7).

Р и с. 6. Структура литой оловянной бронзы (х340). Травитель –

раствор аммиака (25%-ный , 1 ч.), с перекисью водорода

(3 %-ная , 1 часть по объему)

Р и с. 7. Схематическое изображение

Для удешевления оловянных бронз в них добавляют 5 – 10 % Zn, который входит в твердый раствор на основе Cu. Для устранения хрупких включений SnO в бронзу вводят до 1% Р. Свинец

(~ 3 – 5%) облегчает обрабатываемость бронз резанием.

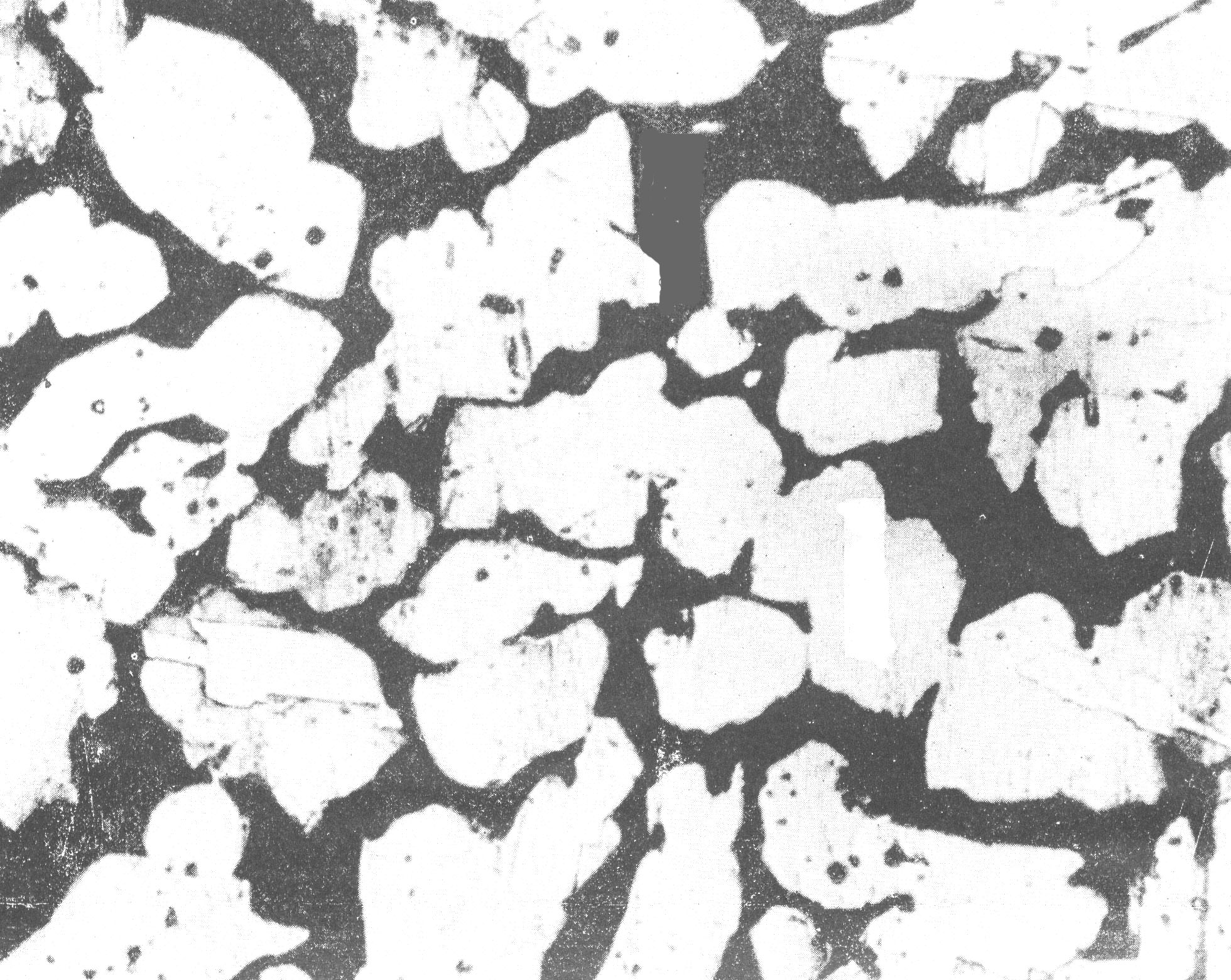

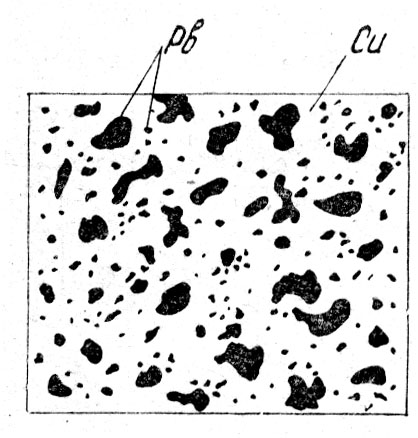

Свинцовая бронза. Сплавы меди со свинцом (свинцовые бронзы) имеют широкое применение как подшипниковые материалы. Наибольшее распространение получила свинцовая бронза с содержанием 30% Pb (БрС30). Структура такой бронзы состоит из зерен меди (основные светлое поле) и включений свинца (темные участки) (рис.8 – 9). Свинец, как уже отмечалось, практически не растворяется в меди. Медь выполняет функции несущего нагрузку каркаса, а свинец играет роль смазки (под нагрузкой свинец выдавливается на несущую поверхность).

Р и с. 8. Структура литой свинцовой бронзы (х340).

Травитель – раствор аммиака (25%-ный , 1 ч.), с перекисью водорода

(3 %-ная , 1 часть по объему)

Р и с. 9. Схематическое изображение

Алюминиевая бронза. Сплавы меди с алюминием носят название алюминиевых бронз. Диаграмма Al – Сu относится к числу диаграмм для компонентов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии. Практическое применение имеют доэвтектические бронзы, содержащие алюминия не больше 11,8%.

На рис. 10 – 11 показана структура алюминиевой бронзы, состоящей из зерен твердого раствора (светлый фон) и эвтектики + (темный фон); -фаза представляет химическое соединение CuAl2.

Р и с. 10. Структура алюминиевой бронзы (х120). Травитель - соляная

кислота плотностью 1,19

Р и с. 11. Схематическое изображение

Сравнивая свойства отдельных видов бронз, следует отметить, что оловянные бронзы отличаются меньшим коэффициентом усадки; алюминиевая и кремнистая имеют более высокие прочностные свойства; алюминиевая бронза отличается более высокой химической стойкостью, чем оловянная. наилучшей жидкотекучестью обладает кремне-цинковая бронза. Максимальная твердость и упругость характерны для бериллиевой бронзы БрВ2 с содержанием Be ~ 2%. Бериллиевые бронзы применяют для мембран, пружин, пружинящих контактов и т.д.