- •Тема 2. Типы мониторинга и их взаимосвязь

- •Тема 3. Классификация мониторинга

- •Государственный экологический мониторинг Структура государственного экологического мониторинга, распределение ответственности

- •Тема 4. Методы и технология дистанционного зондирования

- •Тема 5. Методы наземных наблюдений

- •Тема 6. Мониторинг среды океана

- •Тема 7. Региональный и локальный мониторинг природной среды

- •Тема 8. Мониторинг природно-технических геосистем

- •1. Понятия об управлении

- •2. Техногенные воздействия на геосистемы

- •3. Основные положения проектирования техноприродных систем

- •4. Нормы техногенного воздействия на ландшафты

- •Тема 9.Структура и функции гис

- •Тема 10. Матричное и векторное представление данных

- •Колодцы

- •Тема 11. Компьютерные технологии и региональные геоинформационные системы

- •Тема 12. Современные гис-технологии.

Тема-1: Введение в курс «мониторинг ОС и ГИС»

1.Цель и задача курса

2.Определение термина «мониторинг». Концепции экологического мониторинга.

3.Принципы и цели регионального и глобального экологического мониторинга.

4.Сущность географической и геоэкологической информации. Система моделирования геосистем

Цель лекций: Введение студентов в курс «Мониторинг ОС и ГИС», ознакомление с основными задачами и видами мониторинга

Ключевые слова: мониторинг, экологический мониторинг, моделирование

Мониторинг - система регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды и природных ресурсов.

В систему мониторинга должны входить следующие основные процедуры:

- выделение (определение) объекта наблюдения;

- обследование выделенного объекта наблюдения;

- составление информационной модели для объекта наблюдения;

- планирование измерений;

- оценка состояния объекта наблюдений и идентификации его информационной модели;

- прогнозирование измерения состояния объекта наблюдения;

- представление информации в удобной для пользователя форме и доведение ее до потребителя.

Основные цели экологического мониторинга состоят в обеспечении системы управления природоохранной деятельностью и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

- оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека.;

- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются;

- создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб.

Объекты мониторинга, совокупность природных компонентов ландшафта, факторов ландшафтообразования и техногенных объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, и, как следствие, на здоровье человека. К ним принадлежат атмосферный воздух, вода, земля, недра, животный и растительный мир в их взаимодействии, а также, промышленные, сельскохозяйственные, военные, научные и иные объекты.

При разработке проекта экологического мониторинга необходима следующая информация:

- источники поступления загрязняющих веществ в окружающую среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленными, энергетическими, транспортными и другими объектами; сбросы сточных вод в водные объекты; поверхностные смывы загрязняющих и биогенных веществ в поверхностные воды суши и моря; внесение на земную поверхность и (или) в почвенный слой загрязняющих и биогенных веществ вместе с удобрениями и ядохимикатами при сельскохозяйственной деятельности; места захоронения и складирования промышленных и коммунальных отходов; техногенные аварии, приводящие к выбросу в атмосферу опасных веществ и т.д.;

- переносы загрязняющих веществ – процессы атмосферного переноса; процессы переноса и миграции в водной среде;

- процессы ландшафтно-геохимического перераспределения ЗВ: миграция ЗВ по почвенному профилю до уровня грунтовых вод; миграция ЗВ по ландшафтно-геохимическому сопряжению с учетом геохимических барьеров и биохимических круговоротов; биохимический круговорот и т.д.;

- данные о состоянии антропогенных источников эмиссии – мощность источника эмиссии и месторасположение его, гидродинамические условия поступления эмиссии в ОС.

Основные задачи мониторинга:

I – наблюдение

– за источниками антропогенного воздействия;

– за факторами антропогенного воздействия;

– за состоянием природной среды и происходящими в ней процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия;

II – оценка фактического состояния природной среды;

III – прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды.

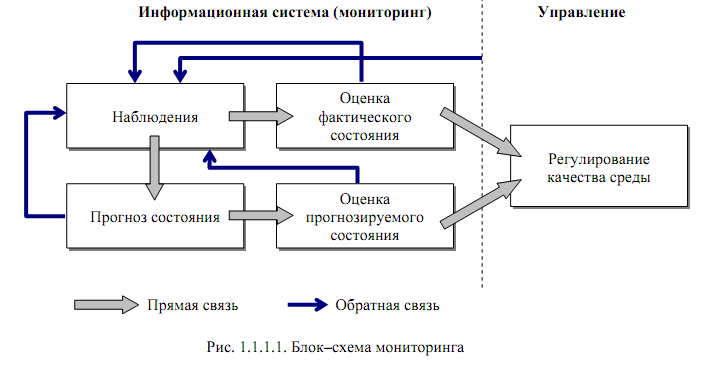

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений природной среды является его разделение на блоки:

– наблюдение;

– оценка фактического состояния;

– прогноз состояния;

– оценка прогнозируемого состояния.

Блоки «наблюдение» и «прогноз состояния» тесно связаны между собой

(рис. 1.).

Концепция экологического мониторинга

Уровни экологического мониторинга:

Глобальный

Государственный

Региональный

Локальный

Концепция экологического мониторинга представляет собой систему признанных государством принципов, на основании которых формируются основные направления деятельности в области мониторинга, экономические механизмы и правовая база. Правовой основой обеспечения мониторинга является Конституция, законодательные и иные нормативные правовые акты, а также международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан.

Система экологического мониторинга призвана осуществлять:

наблюдение, оценку и прогноз состояния окружающей среды по программам геофизического, биологического мониторингов и мониторинга источников антропогенного воздействия;

информационно-интеллектуальную поддержку подготовки и принятия управленческих решений, а также проведения научных исследований в сфере экологической безопасности.

Экологический мониторинг окружающей среды может проводиться на различных уровнях пространственной организации: на уровне промышленного объекта, города, области, края, республики в составе федерации, а также на национальном уровне.

Принципы и цели регионального и глобального экологического мониторинга

Объектами глобального мониторинга являются: атмосфера, озоновый экран, гидросфера, растительные и почвенные покровы, животный мир на Земле. Характеризуемые показатели для глобального мониторинга:

Радиационный баланс,

Тепловой баланс,

Газовый состав атмосферы и запыление,

Загрязнение больших рек и водоёмов,

Круговорот воды на континентах,

Глобальные характеристики состояния растительности, почв и животного мира,

Глобальные балансы углекислого газа и кислорода,

Крупномасштабные круговороты веществ

Сегодня сеть наблюдений за источниками воздействия и за состоянием биосферы охватывает уже весь земной шар. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) была создана совместными усилиями мирового сообщества. Первоочередной задачей была признана организация мониторинга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов воздействия.

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым соответствуют специально разработанные программы:

импактном (изучение сильных воздействий локальном масштабе - И);

региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона - Р);

фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность - Ф).

Предметом регионального мониторинга, как следует из самого его названия, является состояние окружающей среды в пределах того или иного региона.

На региональном уровне экологический мониторинг и/или контроль обычно вменяется в обязанность:

• Комитету по экологии (наблюдения и контроль за выбросами и сбросами действующих предприятий).

• Комитету по гидрометеорологии и мониторингу (импактный, региональный и отчасти фоновый мониторинг).

• Санитарно-эпидемиологической службе Минздрава (состояние рабочих, селитебных и рекреационных зон, качество питьевой воды и продуктов питания).

• Министерству ООС и водных ресурсов (прежде всего, геологические и гидрогеологические наблюдения).

• Предприятиям, осуществляющим выбросы и сбросы в окружающую среду (наблюдение и контроль за собственными выбросами и сбросами).

• Различным ведомственным структурам (подразделениям Минсельхозпрода, Мин ЧС, Минтопэнерго, предприятиям водно-канализационного хозяйства и проч.)

Для того, чтобы эффективно использовать сведения, уже полученные государственными службами, важно точно знать функции каждого из них в области экологического мониторинга.

В области регионального мониторинга наблюдения ведутся в основном Казгидрометом, имеющим разветвленную сеть.

И, наконец, существует сеть фонового мониторинга, осуществляемого в рамках программы МАВ (Man and Biosphere).

Система моделирования геосистем

Под моделированием в экологии понимается исследование процессов и явлений, постановка различных экспериментов не в живой природе, а на специально созданных искусственных объектах. Примером простейших искусственных объектов является аквариум (террариум), или графические логические или математические схемы, более или менее отражающие свойства естественных систем. Одно из главных требований, предъявляемых к любой модели, - это ее подобие с моделируемой системой. Наиболее просты и традиционны физические модели тех или иных устройств, представляющих собой уменьшенные копии этих устройств в целом или их подсистем.

Математическое моделирование заключается в формализации и исследовании поведения систем и их компонентов при помощи математики. Существуют два подхода к использованию математического аппарата в описании биологических процессов. Первый - это формализация заведомо известных процессов, общая специфика и закономерности которых устанавливаются практическим путем (наблюдения или эксперименты). Получаемые результаты представляются в виде графиков, преобразуемых далее в уравнения. Таковы, например, уравнения, связывающие в логарифмической форме ПДК вредных веществ в воде и атмосфере с их физико-химическими свойствами (молекулярной массой, растворимостью и т.д.). Другой подход к моделированию заключается в том, что высказывается некое гипотетическое суждение о той или иной закономерности, например о биоценотических процессах, и эта гипотетическая закономерность «накладывается» на тот или иной известный закон поведения переменных в математическом уравнении.

Данные модели являются идеальными, имеющими методическое значение, но не отражающими реальные ситуации. Поэтому при теоретическом моделировании исследователи оперируют более сложными моделями. Реальные биологические процессы на уровне популяций и биогеоценозов настолько сложны, что, в силу ограниченности доступной информации и трудностей ее формальной интерпретации, удовлетворительному анализу на основе математических моделей они пока не поддаются.

При математическом моделировании в отличие от других форм моделирования исследуемое явление заменяется его математическим описанием, воспроизводимым вычислительными средствами ЭВМ. Таким образом, эксперименты проводятся не с реальными объектами, а с ЭВМ, в которой реализована математическая модель явления. Такие модели называются кибернетическими, так как процессы, происходящие в живых системах, можно рассматривать как процессы управления с обратной связью. Эти модели могут быть реализованы как в виде уравнений функциональной зависимости, так и в виде программ для ЭВМ.

Контрольные вопросы:

1.Что такое мониторинг?

2.В чем заключается принцип экологического мониторинга?

3.Охарактеризуйте сущность геоэкологической информации?

Литература

1. «Охрана окружающей среды» А.С.Степановсих-Москва:«Юнити»,2000

2.«Экология» А.А.Демеген,Е.Т.Жаңбыршин,А.Д.Демеев Ақтау-2005

3.«Очисти природных и сточных вод» Я.Я.Кару,Я.Я.Пааль- Москва

Тема 2. Типы мониторинга и их взаимосвязь

1. Мониторинг-фоновый, долгосрочный и краткосрочный, геосистемный, биоэкологический, биосферный.

2.Организация общегосударственных систем контроля состояния природы (ОГСКП). Временная структура на структуре ОГСП

3.Методы повышения эффективности.

Цель лекции: Целью данной темы является раскрытие типов мониторинга, знакомство со структурой ОГКСП.

Ключевые слова: биоэкологическом (синоним - локальный) мониторинге, Биосферный (синонимы - фоновый, глобальный) мониторинг.

Виды мониторинга

Глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере Земли, включая все ее экологические компоненты и предупреждение о возникающих экстремальных ситуациях (осуществление прогноза возможных изменений).

Для оценки критических проблем, связанных с практикой сельского хозяйства и землепользования, предполагается производить периодическое картирование городских районов, районов опустынивания, вырубки и насаждений лесов, прибрежных зон, орошаемых и неорошаемых сельскохозяйственных земель, районов вечной мерзлоты, заболоченных земель, открытых горных разработок. Очевидно, что районы опустынивания могут служить индикаторами климатических изменений.

Изменения состояния биосферы, проявляющиеся на больших территориях, в настоящее время отслеживаются с помощью спутниковых систем наблюдения.

Национальный мониторинг это мониторинг, объектами анализа которого, учитывая площадь и географическое положение государства, являются трансконтинентальные миграции ингредиентов в атмосфере, больших речных системах, морях и океанах.

Национальный мониторинг предусматривает осуществление оценки и разработки прогнозов состояния окружающей среды и воздействия на нее природных и антропогенных факторов в пределах страны. В задачи мониторинга входят: обеспечение единства измерений при получении данных мониторинга в национальном масштабе; подготовка и предоставление информации по результатам проведения мониторинга окружающей среды государственным органам; взаимодействие с международными информационными системами в области мониторинга окружающей среды.

Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному характеру или по антропогенным воздействиям от базового фона (от естественных биологических процессов), характерного для всей биосферы.

При региональном мониторинге оценивают взаимодействие человека и природы в различных отраслях народного хозяйства, дают характеристику общего нарушения природной среды, привноса и выноса из природных систем веществ и энергии.

Региональный мониторинг проводят агрослужба, гидроклиматическая, лесоустроительная, сейсмологическая и другие службы.

Локальный мониторинг осуществляет контроль за содержанием токсичных для человека химических веществ и других загрязнителей в атмосфере, природных водах, растительности, почве, подверженных воздействию конкретных источников загрязнения.

При локальном мониторинге состояние окружающей среды оценивается с точки зрения здоровья человека, что служит самым важным, емким и комплексным показателем состояния окружающей среды. Проводят локальный мониторинг природоохранные службы предприятий.

Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ.

Импактный мониторинг (мониторинг источников антропогенного воздействия) – мониторинг региональных и локальных антропогенных воздействий в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ.

Под источником антропогенного воздействия следует понимать источники эмиссии (выделения) веществ, энергии и излучений в природные среды, а также изъятие природных ресурсов, нарушение естественной структуры и их составляющих.

Фоновый мониторинг (синоним – базовый) – это слежение за общебиосферными, в основном природными, явлениями, слежение за состояние природных систем без наложения на них региональных антропогенных влияний. Для осуществления базового мониторинга используют удалённые от промышленных регионов территории, в том числе биосферные заповедники.

Биосферный мониторинг - это наблюдения за глобально-фоновыми изменениями в природе: степенью радиации; наличием в атмосфере СО2, О3; ее запыленностью; циркуляцией тепла; газовым обменом между океаном и воздушной оболочкой земли; мировой миграцией птиц, животных, растений и насекомых; погодно-климатическими изменениями на планете.

ФОНОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Целью фонового мониторинга является проведение долговременных систематических наблюдений за уровнем содержания ЗВ во всех объектах окружающей среды в районах, которые находятся на значительном расстоянии от источников вредных выбросов.

Таким образом, в результате проведения фонового мониторинга должны быть выявлены глобальные тенденции в изменениях, происходящих в биосфере на фоновом уровне загрязнений при антропогенном воздействии.

Антропогенному воздействию в природе подвергаются:

- Биотические компоненты, население, его здоровье,

а) элементы природных экосистем, используемые человеком (лес, сельхозугодья, сады, отдельные участки морей, рек, озер).

б) элементы природных экосистем, не используемые человеком.

- абиотические составляющие биосферы и отдельных экосистем.

а) крупные составляющие биосферы, климатические системы, воздействие на которые ведет к геодезическим изменениям крупного масштаба.

б) абиотические природные элементы небольшого масштаба, но подверженные значительному антропогенному воздействию (береговые зоны, опушки леса и т. п.),

в) созданные человеком (города, каналы, здания, машины).

Для осуществления фоновых наблюдений создана сеть станций, которые подразделяются на базовые и региональные. Базовые обеспечивают получение информации об исходном состоянии биосферы и располагаются в районах, где отсутствует антропогенное воздействие, в большинстве случаев в биосферных заповедниках.

На региональных станциях получается информация о состоянии биосферы в зонах, подверженных антропогенному влиянию. Они могут располагаться вблизи урбанизированных районов.

Считается, что для всего Земного шара достаточно 30-40 базовых станций на суше и до 10 на акватории Мирового океана. Каждая станция должна иметь наблюдательный стационарный полигон и химическую лабораторию.

Отбор проб проводится на наблюдательном полигоне.

Состав показателей гидрометеорологических наблюдений: температура и влажность, скорость и направление ветра, давление, облачность, атмосферные явления (туман, метель, гроза и т. п.), количество и интенсивность осадков, снежный покров, температура почвы (на глубине до 20 м), состояние поверхности почвы.

На водных объектах: уровень, расход, температура воды, волнение, течения, ледовый покров, распространение водной растительности, уровень грунтовых вод.

Программа наблюдений за загрязнителями на сухопутных фоновых станциях:

В атмосферном воздухе: взвешенные вещества, аэрозольная мутность, озон, СО, СО2, SОx, NОx, SO42-, углеводороды, 3,4-бенз(а)пирен, ДДТ и другие хлорорганические пестициды, Pb, Cd, Hg, As. Определения проводятся ежедневно.

В атмосферных выпадениях и снеге определяют Pb, Cd, Hg, As, 3,4-бенз(а)пирен, ДДТ и другие хлорорганические пестициды, рН, главные катионы и анионы. Частота наблюдений: влажные осадки - интегральные пробы за 10 дней и 1 месяц, сухие выпадения - интегральная проба за 1 месяц, снег - интегральная проба на всю глубину перед сходом снежного покрова.

В поверхностных и подземных водах, взвесях, донных отложения и почве определяют то же, что и по п. 2, кроме главных катионов и анионов, а также биогенные элементы. Частота наблюдений: вода и взвеси - в характерные гидрологические периоды (половодье, летняя и зимняя межень, дождевые паводки), донные отложения и почва - 1 раз в год.

В биологических объектах - Pb, Cd, Hg, As, 3,4-бенз(а)пирен, ДДТ и другие хлорорганические пестициды

Программа наблюдений за загрязнителями на морских фоновых станциях:

- определение ЗВ (нефтяные УВ, пестициды, тяжелые металлы, фенолы, СПАВ),

- определение показателей среды (H2S, pH, NO3-, NO2-, NH4+, P(V), и Робщ., Si),

- показатели гидрометеорологического режима (соленость, температура воды и воздуха, скорость и направление ветра и течений, прозрачность, цветность).

Частота наблюдений - 1 раз в сезон.

Формирование фонового загрязнения окружающей среды обусловлено природными и антропогенными источниками загрязняющих веществ.

Природные источники: выветривание, выщелачивание и вынос морской соли с поверхности Мирового океана, извержения вулканов.

Антропогенные источники: промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и т. д. Антропогенная деятельность, с одной стороны ускоряет процесс переноса различных химических элементов из литосферы в атмосферу, а с другой стороны - поставляет в окружающую среду такие соединения, которых в ней ранее не было.

Глобальное поступление ЗВ в атмосферу (тыс. т/год) по данным 2000 г.

Источники |

Pb |

Cd |

As |

Hg |

3,4 -бенз(а)пирен |

ΣS |

Антропогенные |

420 |

9,5 |

40 |

6,4 |

5 |

90 000 |

Природные |

35 |

6,8 |

19 |

До 100 |

0,5 |

70 000 |

Поступление металлов в атмосферу по данным 2005 г. (тыс. т)

Металл |

Природные источники |

Антропогенные источники |

|||

Oкеан |

Земная кора |

Вулканы |

Сжигание топлива |

другое |

|

Fe |

50 |

10 000 |

300 |

2 000 |

4 000 |

Mn |

7 |

200 |

9 |

8 |

400 |

Co |

0,2 |

7 |

0,1 |

0,9 |

2 |

Cu |

5 |

10 |

6 |

2 |

50 |

Zn |

8 |

80 |

10 |

80 |

200 |

Pb |

8 |

3 |

0,4 |

4 |

400 |

Факторы, влияющие на формирование загрязнения окружающей среды

1. Географическое положение

В среднем фоновое загрязнение Южного полушария ниже, чем Северного. Сравнительно высок уровень загрязнения районов Европы. Северной Америки. Низкий уровень фонового загрязнения атмосферы наблюдается над центральными частями Тихого и Индийского океанов.

Практически на всех материках встречаются металлоносные провинции, отличающиеся повышенным содержанием того или иного металла. В районах, к ним прилегающих, фоновые концентрации соответствующего металла повышены.

Наличие скоплений руд урана, тория, калия, а также их повышенное содержание в рудах других металлов и горных породах приводит к повышению радиационного фона в этих районах.

Наличие крупных пустынь в Азии, Африке и Южной Америке вызывает повышение запыленности воздуха на прилегающих территориях.

На территории Среднеазиатских республик СНГ "высохла" значительная часть Аральского моря и почти вся территория залива Кара-Богаз-Гол, что привело к засолению почв и переносу солей в атмосфере на большие расстояния.

Антропогенные источники загрязнения сосредоточены в основном в крупных городах и промышленных центрах, которые размещены, прежде всего, в промышленно развитых странах Европы, Северной Америки и Азии.

Соединения серы:

Наиболее высокие концентрации в северо-западном и центральном районах Европы (SO2 - 10 мкг/м3, SO42- 5,0 - 8,0 мкг/м3, SO2 - 14 мкг/м3, SO42- 7,0 - 10 мкг/м3) и на востоке США SO2 - 10 - 14 мкг/м3, SO42- - 8,0-10 мкг/м3).

Самые низкие концентрации:

Тихий океан: SO2 - 0,05 - 0,7 мкг/л, SO42- - 0,3 - 0,7 мкг/л,

Антарктида: SO2 - 0,05 - 0,5 мкг/л, SO42- - 1,6 мкг/л.

Тяжелые металлы:

Наибольшие концентрации:

Европа: Pb 2 - 107 нг/м3, Cd 0,15 - 3,0 нг/м3, As 0,23 - 5,4 нг/м3,

Северная Америка: Pb 3,6 - 7,2 нг/м3, Cd 0,17 - 2,0 нг/м3, As 0,3 - 2,5 нг/м3.

Африка: Cd 1,2 нг/м3, Азия: As 0,2 - 8,8 нг/м3.

Наиболее чистый район над Тихим океаном.

2. Фоновое загрязнение окружающей среды зависит от временных факторов (годовые, сезонные, месячные, суточные и внутрисуточные колебания).

Концентрации SO2, Pb, Cd, 3,4-бензапирен увеличиваются в холодный сезон, что связано с увеличением мощности теплоэлектростанций.

Увеличение концентраций Hg в теплый сезон связано с увеличением летучести ртути при повышении температуры.

Суточные колебания зависят от гидрометеорологических условий, прежде всего от направления и силы ветра. Наличие внутрисуточного изменения фонового загрязнения делает необходимым непрерывное или хотя бы многократное в течение суток изменение концентрации для получения истинных среднесуточных величин.

3. Экстремальные факторы:

- Природные (например, извержения вулканов).

- Антропогенные (крупные аварии, военные конфликты, лесные пожары).

Фоновое загрязнение атмосферы и литосферы зависти от возврата ЗВ из атмосферы. Плотность выпадений зависит от района формирования атмосферных осадков, площади региона выпадения, годового количества осадков.

Формирование фонового загрязнения почв достаточно сложный процесс, оно прежде всего связано с составом матрицы почвы, зависящим в свою очередь, от состава образующих почву данного района минералов. Кроме того, на фоновое загрязнение почвы оказывают влияние прямой сброс в нее антропогенных ЗВ, загрязнение атмосферных осадков, сухие выпадения из атмосферы, выщелачивание различных веществ атмосферными осадками и поверхностными водами.

Во всех случаях на формирование фонового загрязнения оказывает влияние целый комплекс физико-химических свойств ЗВ.

Вещество |

Состояние в атмосфере |

Растворимость в воде |

Химическая активность |

Типы хим. реакций |

Время "жизни" в атмосфере |

|

|

фаза |

d ч-ц., мкм |

|

|

|

|

SO2 |

Газ |

|

Хорошая |

Высокая |

Окисление |

Несколько дней |

H2SO4 |

аэрозоль |

0,1 - 1 |

То же |

То же |

Нейтрализация |

4, 5 дня |

HSO4- |

аэрозоль |

0,1 - 1 |

То же |

Умеренная |

Нейтрализация |

|

SO42- |

аэрозоль |

0,1 - 1 |

То же |

Нет |

Осаждение |

Несколько дней |

NH3 |

Газ |

0,1 - 1 |

То же |

Умеренная |

Окисление, нейтрализация |

|

NO |

Газ |

0,1 - 1 |

Высокая |

Плохая |

Окисление |

|

NO2 |

Газ |

0,1 - 1 |

Умеренная |

Высокая |

Окисление, фото-диссоциация |

|

HNO3 |

аэрозоль |

0,5 - 5 |

Высокая |

Высокая |

Нейтрализация |

|

NO3- |

аэрозоль |

0,5 - 5 |

Высокая |

Слабая |

Разложение |

|

Тяжелыеметаллы |

аэрозоль |

0,5 - 5 |

Зависит от металла |

нет |

Осаждение |

|

Методы фонового мониторинга

О3: - спектрофотометрический метод, основанный на поглощении УФ - излучения при λ 250 - 280 нм.

- хемилюминесцентный.

SO2: кулонометрия, флуориметрия, спектроскопия, пламенная фотометрия.

NОx: хемилюминесцентный.

Тяжелые металлы: ААС, ЭФС, РФА.

3,4-бенз(а)пирен, другие ПАУ: газовая хроматография, жидкостная хроматография, люминесцентная спектроскопия.

Диоксины: примерно 0,1 пг/м3 концентрируют экстракцией ДМСО, дополнительно очищают сорбцией на SiO2 и Al2O3. Метод определения - хромато- масс-спектрометрический.

Метод парных станций - проведение параллельных измерений конкретных загрязнителей в крупном городе и на региональной фоновой станции, расположенной в 100-200 км. "Разность" определенных величин загрязненности - локальная составляющая фонового загрязнения воздуха, обусловленная влиянием крупного близлежащего города.

При биоэкологическом (синоним - ЛОКАЛЬНЫЙ) мониторинге предполагается контроль за содержанием токсичных для человека химических веществ в атмосфере, природных водах, растительности, почве, подверженных воздействию конкретных источников загрязнения (промышленные предприятия, стройки, рудники, мелиоративные системы, предприятия энергетики и т.д.). При этом выявляют источник загрязнения и степень загрязнения природных сред. Состояние окружающей среды оценивают с точки зрения здоровья человека, что служит самым важным, емким и комплексным показателем. Проводят локальный мониторинг гидрометеорологические, водохозяйственные и санитарно-эпидемиологические службы.

Геосистемный (синонимы - геоэкологический, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, природохозяйственный) мониторинг должен давать оценку антропогенного влияния на природную среду в ходе обычной хозяйственной деятельности человека, которая обязательно предполагает тот или иной вид взаимодействия с природой (градостроительство, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, лесное хозяйство, рыболовство, коммунально-бытовая деятельность и т.д.). Этот вид мониторинга предполагает оценку взаимодействия человека и природы во всех направлениях и дает характеристику привноса и выноса из природной среды вещества и энергии. Региональный мониторинг проводят агрослужба, гидроклиматическая, сейсмологическая и другие службы.

Биосферный (синонимы - фоновый, ГЛОБАЛЬНЫЙ) мониторинг предполагает контроль за общепланетарными изменениями в биосфере, которые связаны с деятельностью человека. Фоновый мониторинг проводят в соответствии с Глобальной системой мониторинга окружающей среды, Международной программой «Наблюдения за планетой», Программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», Программой ООН по окружающей среде ЮНЕП.

Основные задачи биосферного мониторинга определены в одном из разделов Международной программы «Человек и биосфера» и состоят в следующем:

- установление взаимосвязи между загрязнением, структурой и функционированием экосистем, их звеньев, популяций или отдельных организмов;

- определение перечня тех показателей и измерений, которые необходимы для наблюдения и оценки существующего состояния экосистемы и прогноза изменения его в будущем;

-анализ путей и скоростей преобразования загрязняющих веществ в экосистеме;

- определение критических уровней показателей окружающей среды.

Контрольные вопросы:

1.Перечислите основные типы мониторингаи их взаимосвязь?

2.Охарактерезуйте упрощенную схему структуры ОГСКП?

3.Вопросы применения мониторинга?

Литература

1.Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей среды Л.Гидрометиздат.1980г.

2.Проблемы фонового мониторинга состояния природной среды.Гидрометиздат, вып.1-5 1987г.