- •Биохимия (часть 1)

- •060101.65 – Лечебное дело

- •060103.65 – Педиатрия

- •060105.65 – Стоматология

- •СОдержАние

- •Предмет биохимии

- •1. Химия белков

- •1.1. Методы выделения и очистки белков

- •1.2. Функции белков

- •1.3. Аминокислотный состав белков

- •5) Положительно заряженные

- •1.4. Структурная организация белков

- •Методы определения n-концевой аминокислоты

- •Методы определения с-концевой аминокислоты

- •1.5. Физико-химические свойства белков

- •1.6. Классификация белков

- •1.6.1. Простые белки

- •1. Альбумины и глобулины.

- •2. Протамины и гистоны.

- •3. Проламины и глютелины.

- •1.6.2. Сложные белки

- •Производные гемоглобина

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Контрольные вопросы

- •2. Ферменты

- •2.1. Химическая природа ферментов

- •2.2. Механизм действия ферментов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.4. Свойства ферментов

- •2.5. Регуляция активности ферментов

- •1. Контроль количества фермента.

- •2.1. Влияние на ферменты активаторов и ингибиторов.

- •2.2. Химическая модификация фермента.

- •2.3. Аллостерическая регуляция.

- •2.6. Классификация и номенклатура ферментов

- •2.7. Ферменты в медицине

- •2. Приобретенные энзимопатии.

- •Контрольные вопросы

- •3. Витамины

- •3.1. Жирорастворимые витамины

- •D2 (эргокальциферол) d3 (холекальциферол)

- •3.2. Водорастворимые витамины

- •Методы определения витаминов

- •Контрольные вопросы

- •4. Основные принципы организации биомембран

- •4.1. Строение и функции мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембрану

- •Контрольные вопросы

- •5. Механизмы передачи гормонального сигнала

- •Трансмембранная передача гормонального сигнала

- •Контрольные вопросы

- •6. Введение в метаболизм

- •6.1. Общая схема катаболизма

- •6.2. Биоэнергетика

- •6.3. Организация и функционирование дыхательной цепи

- •6.4. Разобщение окисления и фосфорилирования

- •6.5. Микросомальное окисление

- •6.6. Антиоксидантная система

- •6.7. Реакции общего пути катаболизма

- •6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

- •6.7.2. Цикл трикарбоновых кислот

- •Анаболические функции цикла Кребса

- •Контрольные вопросы

- •7. Обмен углеводов

- •7.1. Переваривание углеводов

- •7.2. Обмен гликогена

- •7.3. Гликолиз

- •7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

- •7.5. Челночные механизмы

- •7.6. Цикл кори

- •7.7. Спиртовое брожение

- •7.8. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- •7.9. Глюконеогенез

- •7.10. Регуляция обмена углеводов

- •7.11. Нарушения углеводного обмена Нарушение гидролиза и всасывания углеводов

- •Гликогенозы

- •Нарушения промежуточного обмена углеводов

- •Гипер- и гипогликемия

- •Глюкозурия

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •11. Харитонов, я.Ю. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. / я.Ю. Харитонов. – м.: геотар-Медиа, 2014. – 656 с.

Структура нуклеиновых кислот

Первичная структура - последовательность расположения мононуклеотидов в полинуклеотидной цепи ДНК и РНК. Мономеры в молекулах нуклеиновых кислот соединены сложноэфирной связью, образованной фосфатным остатком одного мононуклеотида и 3’-гидроксильной группой пентозного остатка другого мононуклеотида (3’,5’-фосфодиэфирная связь) (рис. 11).

|

Рис. 11. Схема первичной структуры ДНК |

Для изучения химического состава НК используют секвенирование – расщепление НК на фрагменты ферментами либо химическими реагентами и анализ продуктов при помощи электрофореза, хроматографии и др.

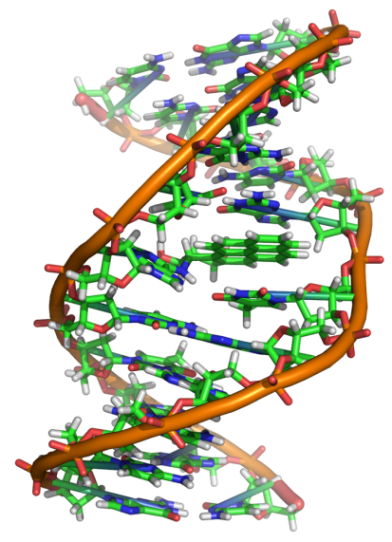

Вторичная структура. ДНК состоит из двух цепей, закрученных вокруг одной и той же оси, образующих правовращающую спираль. Внутри спирали находятся азотистые основания, снаружи - углеводные компоненты (рис. 12). Обе цепи в молекуле ДНК имеют противоположную полярность: межнуклеотидная связь в одной цепи имеет направление 5’3’, в другой – 3’5’.

|

Рис. 12. Вторичная структура ДНК |

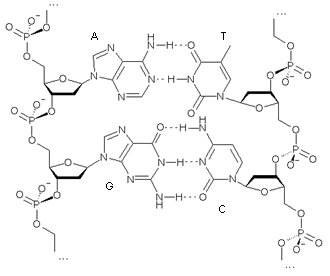

В молекуле ДНК основания уложены парами: пуриновые из одной цепи и пиримидиновые из другой. Взаимодействие пар А-Т и Г-Ц называют комплементарностью, а соответствующие азотистые основания – комплементарными (рис. 13). Цепи ДНК комплементарны друг другу. Стабильность А-Т пар обеспечивается двумя водородными связями, а пар Г-Ц-тремя.

|

Рис. 13. Комплементарность цепей в ДНК |

Между азотистыми основаниями, собранными в стопку вдоль молекулы ДНК, возникают силы гидрофобных взаимодействий (стэкинг-взаимодействия), которые вносят большой вклад в стабилизацию двойной спирали.

Конфигурация двойной спирали ДНК меняется от количественного содержания воды и ионной силы раствора. Существует более 10 форм ДНК. Методами рентгеноструктурного анализа изучено шесть: А-, В-, С-, D-, Е- и Z-формы.

У А-формы пары комплементарных оснований смещены от оси молекулы к периферии, а в В-форме - близки к оси спирали. В А-форме ДНК является матрицей в транскрипции (синтез РНК на молекуле ДНК), в В-форме - в репликации (синтез ДНК на молекуле ДНК). Параллельно фосфодиэфирному остову в структуре А- и В-форм ДНК имеются большая и малая бороздки – сайты присоединения белков.

Z-форма (зигзагообразная) имеет левозакрученную конфигурацию, в которой фосфатные группы располагаются зигзагообразно вдоль оси молекулы.

SBS-форма ДНК характеризуется отсутствием взаимозакручивания цепей в биспиральную молекулу, они располагаются бок о бок (side by side). Такая форма ДНК обеспечивает легкое распаривание и расхождение цепей, что очень важно при биосинтезе ДНК.

Молекулы РНК построены из одной полинуклеотидной цепи. В этой цепи есть комплементарные участки, которые образуют двойные спирали. При этом соединяются водородными связями пары А-У и Г-Ц. Спирализованные участки РНК (шпильки) содержат 20-30 нуклеотидных пар и чередуются с неспирализованными участками.

Для тРНК Р. Холли предложил модель клеверного листа - спирализация полинуклеотидной цепи самой на себя в строго фиксированных зонах. Особенности структуры тРНК имеют прямое отношение к процессу трансляции, поэтому более подробно они рассмотрены в разделе биосинтеза белка.

Вторичная структура рРНК и мРНК характеризуется спирализацией самой на себя.

Во вторичной структуре ДНК и РНК есть нуклеотидные последовательности, называемые палиндромами (перевернутые повторы), которые служат основой для образования структуры шпилек или для формирования на отдельных участках тройных спиралей.

Третичная структура нуклеиновых кислот: двойная спираль ДНК на некоторых участках может подвергаться дальнейшей спирализации с образованием суперспирали или открытой кольцевой формы. Нативные молекулы тРНК обладают третичной структурой, которая отличается от «листа клевера» компактностью за счет складывания различных частей молекулы.

В растянутом виде ДНК человека имеет около двух метров в длину, но в живой клетке упакована в структуру размером в доли миллиметра.

Нуклеиновые кислоты входят в состав нуклеопротеинов.

Существует два типа НП - дезоксирибонуклеопротеины (ДНП, содержат ДНК) и рибонуклеопротеины (РНП, содержат РНК). ДНП преимущественно находятся в ядре, а РНП - в цитоплазме. В состав НП входят гистоновые и негистоновые белки. Представители НП - рибосомы (комплексы рибосомных РНК с белками), ДНП-хроматин (комплекс ДНК с гистонами и негистоновыми белками).

Гистоны - сильно щелочные белки с невысокой молекулярной массой. Содержат большое количество лизина и аргинина. Пять классов гистонов различаются по размерам, аминокислотному составу и величине заряда. Они принимают участие в структурной организации хроматина, нейтрализуя за счет положительных зарядов аминокислотных остатков отрицательно заряженные фосфатные группы ДНК.

Природа негистоновых белков пока выяснена недостаточно. Их изоэлектрическая точка находится в кислой среде.

Для многих белков хроматина характерны особенности структуры, обеспечивающие их связывание с ДНК: «лейциновая застежка-«молния»; мотив «α-спираль – поворот – α-спираль», «цинковый палец».

В составе нуклеопротеинов НК имеет, как правило, более компактную структуру, чем в изолированном виде.