- •Биохимия (часть 1)

- •060101.65 – Лечебное дело

- •060103.65 – Педиатрия

- •060105.65 – Стоматология

- •СОдержАние

- •Предмет биохимии

- •1. Химия белков

- •1.1. Методы выделения и очистки белков

- •1.2. Функции белков

- •1.3. Аминокислотный состав белков

- •5) Положительно заряженные

- •1.4. Структурная организация белков

- •Методы определения n-концевой аминокислоты

- •Методы определения с-концевой аминокислоты

- •1.5. Физико-химические свойства белков

- •1.6. Классификация белков

- •1.6.1. Простые белки

- •1. Альбумины и глобулины.

- •2. Протамины и гистоны.

- •3. Проламины и глютелины.

- •1.6.2. Сложные белки

- •Производные гемоглобина

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Контрольные вопросы

- •2. Ферменты

- •2.1. Химическая природа ферментов

- •2.2. Механизм действия ферментов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.4. Свойства ферментов

- •2.5. Регуляция активности ферментов

- •1. Контроль количества фермента.

- •2.1. Влияние на ферменты активаторов и ингибиторов.

- •2.2. Химическая модификация фермента.

- •2.3. Аллостерическая регуляция.

- •2.6. Классификация и номенклатура ферментов

- •2.7. Ферменты в медицине

- •2. Приобретенные энзимопатии.

- •Контрольные вопросы

- •3. Витамины

- •3.1. Жирорастворимые витамины

- •D2 (эргокальциферол) d3 (холекальциферол)

- •3.2. Водорастворимые витамины

- •Методы определения витаминов

- •Контрольные вопросы

- •4. Основные принципы организации биомембран

- •4.1. Строение и функции мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембрану

- •Контрольные вопросы

- •5. Механизмы передачи гормонального сигнала

- •Трансмембранная передача гормонального сигнала

- •Контрольные вопросы

- •6. Введение в метаболизм

- •6.1. Общая схема катаболизма

- •6.2. Биоэнергетика

- •6.3. Организация и функционирование дыхательной цепи

- •6.4. Разобщение окисления и фосфорилирования

- •6.5. Микросомальное окисление

- •6.6. Антиоксидантная система

- •6.7. Реакции общего пути катаболизма

- •6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

- •6.7.2. Цикл трикарбоновых кислот

- •Анаболические функции цикла Кребса

- •Контрольные вопросы

- •7. Обмен углеводов

- •7.1. Переваривание углеводов

- •7.2. Обмен гликогена

- •7.3. Гликолиз

- •7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

- •7.5. Челночные механизмы

- •7.6. Цикл кори

- •7.7. Спиртовое брожение

- •7.8. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- •7.9. Глюконеогенез

- •7.10. Регуляция обмена углеводов

- •7.11. Нарушения углеводного обмена Нарушение гидролиза и всасывания углеводов

- •Гликогенозы

- •Нарушения промежуточного обмена углеводов

- •Гипер- и гипогликемия

- •Глюкозурия

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •11. Харитонов, я.Ю. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. / я.Ю. Харитонов. – м.: геотар-Медиа, 2014. – 656 с.

7.9. Глюконеогенез

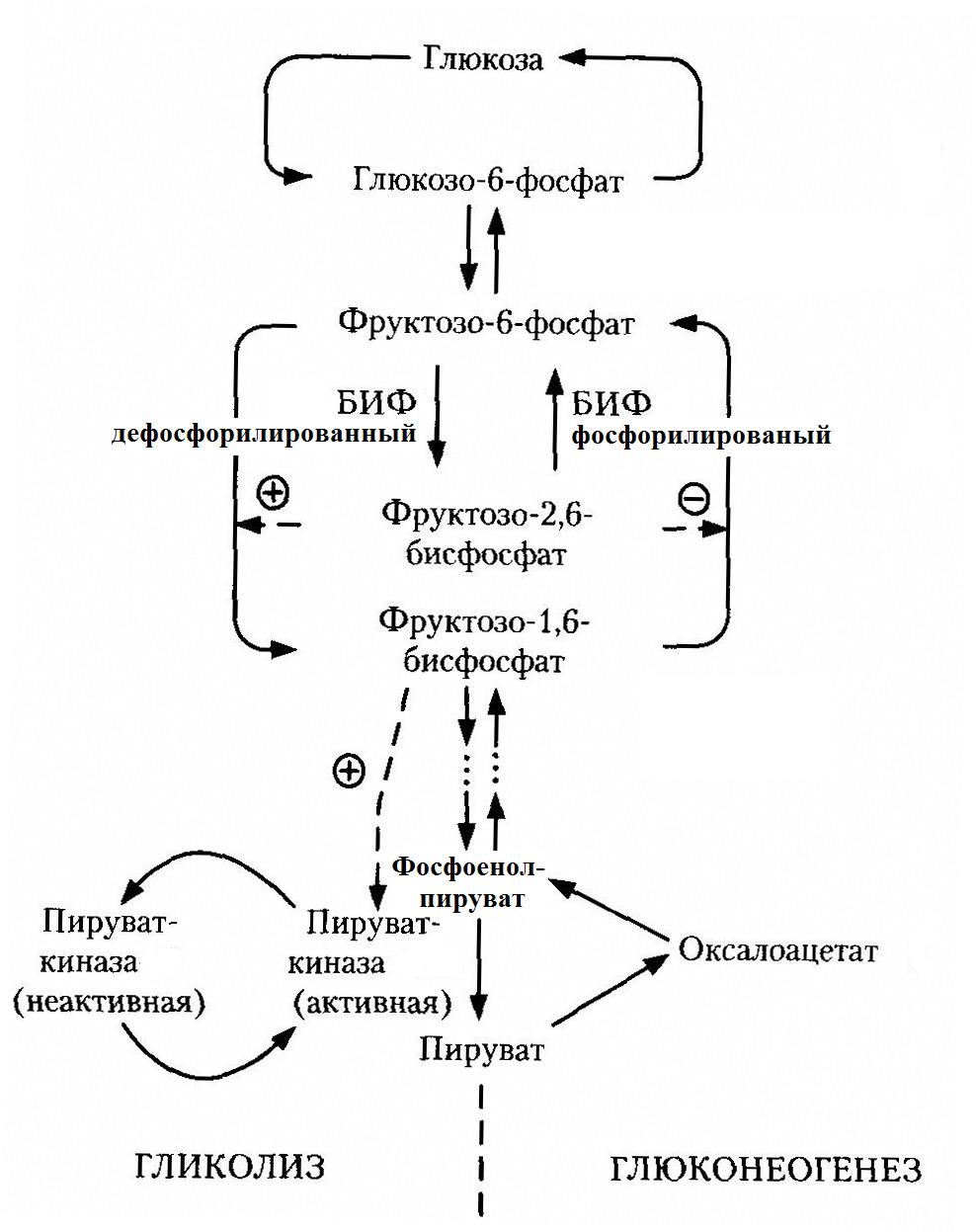

Глюконеогенез – синтез глюкозы из веществ неуглеводной природы, протекающий в основном в печени, и, менее интенсивно, – в корковом веществе почек и слизистой оболочке кишечника. Большинство реакций глюконеогенеза являются обратными гликолизу и катализируются теми же ферментами (рис. 41).

Рис. 41. Схема гликолиза и глюконеогенеза

Функция глюконеогенеза – поддержание уровня глюкозы в крови при длительном голодании и интенсивных физических нагрузках. Постоянное поступление глюкозы в качестве источника энергии особенно необходимо для нервной ткани и эритроцитов.

Субстраты глюконеогенеза – ПВК, молочная кислота, глицерин, аминокислоты, метаболиты цикла Кребса. Их включение в глюконеогенез зависит от физиологического состояния организма.

На примере синтеза глюкозы из пирувата рассмотрим подробно реакции, не являющиеся обратными реакциям гликолиза (гексокиназная (1), фосфофруктокиназная (3), пируваткиназная (10)).

1-ый этап – образование фосфоенолпирувата из ПВК.

а) карбоксилирование ПВК под влиянием пируваткарбоксилазы с образованием оксалоацетата в митохондрии:

Пируваткарбоксилаза – митохондриальный фермент, аллостерическим активатором которого является ацетил-KоА.

Для оксалоацетата митохондриальная мембрана непроницаема, поэтому оксалоацетат в митохондриях превращается в малат при участии митохондриальной НАД-зависимой малатдегидрогеназы:

Малат выходит из митохондрии через митохондриальную мембрану в цитозоль, где под действием цитоплазматической НАД-зависимой малатдегидрогеназы окисляется в оксалоацетат:

б) в цитозоле клетки протекает декарбоксилирование и фосфорилирование оксалоацетата с образованием фосфоенолпирувата; фермент – фосфоенолпируваткарбоксикиназа:

2-ой этап – превращение фруктозо-1,6-бисфосфата во фруктозо-6-фосфат.

Фосфоенолпируват в результате обратимых реакций гликолиза превращается во фруктозо-1,6-фосфат. Далее следует необратимая фосфофруктокиназная реакция гликолиза. Глюконеогенез идет в обход этой реакции:

3-ий этап – образование глюкозы из фруктозо-6-фосфата.

Фруктозо-6-фосфат превращается в глюкозо-6-фосфат, который дефосфолирируется (реакция протекает в обход гексокиназной) под влиянием глюкозо-6-фосфатазы:

![]()

7.10. Регуляция обмена углеводов

Печень отличается наиболее сложным обменом глюкозы по сравнению с другими органами. В ней происходят противоположные процессы: синтез/распад гликогена и гликолиз/глюконеогенез.

Направление метаболизма глюкозы в печени связано с ритмом питания.

Переключение процессов синтеза и мобилизации гликогена в печени происходит при переходе состояния пищеварения в постабсорбтивный период или состояния покоя на режим мышечной работы.

Абсорбтивным периодом называют период пищеварения.

Постабсорбтивным называют период после завершения пищеварения до следующего приема пищи.

В переключении этих метаболических путей в печени участвуют инсулин, глюкагон и адреналин, а в мышцах - инсулин и адреналин. Их влияние осуществляется путем изменения в противоположном направлении активности двух ключевых ферментов - гликогенсинтазы и гликогенфосфорилазы - с помощью фосфорилирования и дефосфорилирования.

Инсулин и глюкагон постоянно присутствуют в крови, но при переходе из абсорбтивного состояния в постабсорбтивное изменяется их относительная концентрация (рис. 42) – инсулин-глюкагоновый индекс.

В период пищеварения инсулин-глюкагоновый индекс повышается. Под влиянием инсулина стимулируется транспорт глюкозы в клетки мышечной ткани, изменяются активность и количество ферментов путем фосфорилирования и дефосфорилирования, индукция их синтеза. Введение инсулина вызывает понижение содержания глюкозы в крови, повышение запасов гликогена в мышцах.

В постабсорбтивном периоде инсулин-глюкагоновый индекс снижается, и решающим фактором является влияние глюкагона, который стимулирует распад гликогена в печени. Механизм действия глюкагона включает каскад реакций, приводящий к активации гликогенфосфорилазы. Итогом является увеличение концентрации глюкозы в крови.

|

Рис. 42. Изменение концентраций глюкозы, инсулина, глюкагона после приема пищи

|

Биосинтез и секреция инсулина и глюкагона контролируются главным образом концентрацией глюкозы по принципу обратной связи. Повышение содержания глюкозы в крови вызывает увеличение секреции инсулина и замедление секреции глюкагона, а снижение, наоборот, замедление секреции инсулина и повышение – глюкагона. Этот контроль по типу обратной связи - один из важнейших механизмов регуляции содержания глюкозы в крови.

Адреналин повышает уровень обмена углеводов в организме, усиливая распад гликогена в мышцах и ингибируя синтез гликогена из УДФ-глюкозы. Он вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Переключение печени с гликолиза на глюконеогенез и наоборот также происходит с участием инсулина и глюкагона и осуществляется с помощью:

- аллостерических механизмов;

- фосфорилирования/дефосфорилирования;

- индукции/репрессии синтеза ключевых ферментов.

Регуляция направлена на необратимые стадии гликолиза и глюконеогенеза.

При уменьшении инсулин-глюкагонового индекса синтез ключевых ферментов гликолиза снижается, а ферментов глюконеогенеза (фосфоенолпируваткарбоксикиназа, фруктозо-6-фосфатаза, глюкозо-6-фосфатаза) - увеличивается, и стимулируется глюконеогенез.

Направление реакций гликолиза регулируется содержанием глюкозы. При пищеварении концентрация глюкозы в крови возрастает до 10-20 мкмоль/л и активность глюкокиназы будет максимальной. Ускоряется гликолитическая реакция

глюкоза → глюкозо-6-фосфат.

Инсулин индуцирует синтез глюкокиназы и поэтому ускоряет фосфорилирование глюкозы.

Важная роль в регуляции гликолиза и глюконеогенеза принадлежит фруктозо-2,6-бисфосфату. Фруктозо-2,6-бисфосфат образуется фосфорилированием фруктозо-6-фосфата при участии бифункционального фермента (БИФ). Этот фермент обладает двумя видами ферментативной активности:

Киназная активность проявляется при дефосфорилированной форме БИФ, которая характерна для абсорбтивного периода (инсулин-глюкагоновый индекс высокий). Увеличивается количество фруктозо-2,6-бисфосфата, который аллостерически активирует фосфофруктокиназу – гликолиз усиливается. Фруктозо-2,6-бисфосфат также ингибирует фосфатазу фруктозо-1,6-бифосфата (замедляется глюконеогенез).

Фосфатазная активность проявляется при фосфорилированной форме БИФ (длительное голодание, инсулин/глюкагоновый индекс низкий): снижается количество фруктозо-2,6-бисфосфата, гликолиз замедляется и переключается на глюконеогенез.

В период пищеварения инсулин активирует протеинфосфатазу, которая дефосфорилирует пируваткиназу и переводит ее в активное состояние: реакция

фосфоенолпируват → пируват (гликолитическая)

ускоряется при пищеварении и замедляется в постабсорбтивном периоде.

Реакции глюконеогенеза

пируват → оксалоацетат → фосфоенолпируват

могут протекать при любом состоянии организма.

В период пищеварения из-за ускорения начальных стадий гликолиза повышается содержание фруктозо-1,6-бисфосфата, что ведет к активации пируваткиназы (гликолиз усиливается).

После приема пищи, богатой углеводами, инсулин-глюкагоновый индекс возрастает, увеличивается количество глюкокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы (гликолитические ферменты), и стимулируется гликолитический путь.

Глюкоза в клетках печени используется также для энергообеспечения гепатоцитов. Основными потребителями АТФ в гепатоцитах являются трансмембранный перенос веществ, синтез белков, гликогена, жиров, глюконеогенез.

АТФ и АМФ – аллостерические эффекторы некоторых гликолитических ферментов: АМФ активирует гексокиназу, фосфофруктокиназу и пируваткиназу и ингибирует фосфатазу фруктозо-1,6-бисфосфата. АТФ ингибирует фосфофруктокиназу и пируваткиназу. Т.о., при расходовании АТФ (растет концентрация АМФ) активируются гликолиз и синтез АТФ, глюконеогенез замедляется.