- •Биохимия (часть 1)

- •060101.65 – Лечебное дело

- •060103.65 – Педиатрия

- •060105.65 – Стоматология

- •СОдержАние

- •Предмет биохимии

- •1. Химия белков

- •1.1. Методы выделения и очистки белков

- •1.2. Функции белков

- •1.3. Аминокислотный состав белков

- •5) Положительно заряженные

- •1.4. Структурная организация белков

- •Методы определения n-концевой аминокислоты

- •Методы определения с-концевой аминокислоты

- •1.5. Физико-химические свойства белков

- •1.6. Классификация белков

- •1.6.1. Простые белки

- •1. Альбумины и глобулины.

- •2. Протамины и гистоны.

- •3. Проламины и глютелины.

- •1.6.2. Сложные белки

- •Производные гемоглобина

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Контрольные вопросы

- •2. Ферменты

- •2.1. Химическая природа ферментов

- •2.2. Механизм действия ферментов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.4. Свойства ферментов

- •2.5. Регуляция активности ферментов

- •1. Контроль количества фермента.

- •2.1. Влияние на ферменты активаторов и ингибиторов.

- •2.2. Химическая модификация фермента.

- •2.3. Аллостерическая регуляция.

- •2.6. Классификация и номенклатура ферментов

- •2.7. Ферменты в медицине

- •2. Приобретенные энзимопатии.

- •Контрольные вопросы

- •3. Витамины

- •3.1. Жирорастворимые витамины

- •D2 (эргокальциферол) d3 (холекальциферол)

- •3.2. Водорастворимые витамины

- •Методы определения витаминов

- •Контрольные вопросы

- •4. Основные принципы организации биомембран

- •4.1. Строение и функции мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембрану

- •Контрольные вопросы

- •5. Механизмы передачи гормонального сигнала

- •Трансмембранная передача гормонального сигнала

- •Контрольные вопросы

- •6. Введение в метаболизм

- •6.1. Общая схема катаболизма

- •6.2. Биоэнергетика

- •6.3. Организация и функционирование дыхательной цепи

- •6.4. Разобщение окисления и фосфорилирования

- •6.5. Микросомальное окисление

- •6.6. Антиоксидантная система

- •6.7. Реакции общего пути катаболизма

- •6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

- •6.7.2. Цикл трикарбоновых кислот

- •Анаболические функции цикла Кребса

- •Контрольные вопросы

- •7. Обмен углеводов

- •7.1. Переваривание углеводов

- •7.2. Обмен гликогена

- •7.3. Гликолиз

- •7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

- •7.5. Челночные механизмы

- •7.6. Цикл кори

- •7.7. Спиртовое брожение

- •7.8. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- •7.9. Глюконеогенез

- •7.10. Регуляция обмена углеводов

- •7.11. Нарушения углеводного обмена Нарушение гидролиза и всасывания углеводов

- •Гликогенозы

- •Нарушения промежуточного обмена углеводов

- •Гипер- и гипогликемия

- •Глюкозурия

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •11. Харитонов, я.Ю. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. / я.Ю. Харитонов. – м.: геотар-Медиа, 2014. – 656 с.

7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

Фруктоза и галактоза не имеют специфических метаболических путей и через ряд реакций включаются в гликолиз.

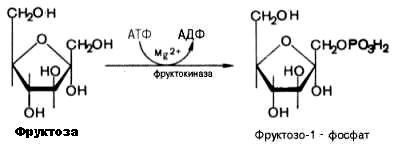

Включение фруктозы в метаболизм в печени начинается с реакции фосфорилирования, катализируемой фруктокиназой с образованием фруктозо-1-фосфата:

Фруктозо-1-фосфат расщепляется альдолазой на глицеральдегид и диоксиацетонфосфат. Диоксиацетонфосфат включается в пятую реакцию гликолиза.

Глицеральдегид может включаться в гликолиз после его фосфорилирования с участием АТФ. Образовавшийся глицеральдегид-3-фосфат вступает в шестую реакцию гликолиза.

Метаболизм фруктозы в мышечной ткани, почках, жировой ткани начинается с ее фосфорилирования при участии гексокиназы и АТФ. Образуется фруктозо-6-фосфат. Реакция ингибируется глюкозой. Далее фруктозо-6-фосфат превращается во фруктозо-1,6-бисфосфат и включается в четвертую реакцию гликолиза.

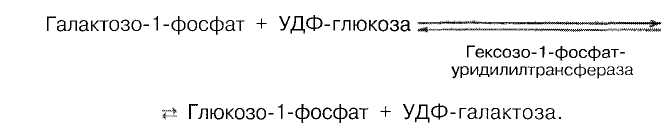

Галактоза образуется в кишечнике при гидролизе лактозы. Чтобы превратить галактозу в глюкозу, необходимо провести реакцию эпимеризации. Эта реакция в клетке возможна только с уридиндифосфат-производным галактозы (УДФ-галактоза). Вначале галактоза фосфорилируется, образуется галактозо-1-фосфат. Затем:

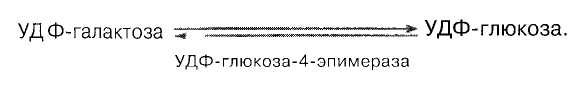

УДФ-галактоза подвергается эпимеризации:

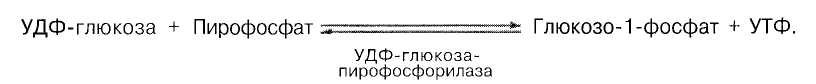

Глюкозо-1-фосфат либо превращается под действием фермента фосфоглюкомутазы в глюкозо-6-фосфат и включается во вторую реакции гликолиза, либо преобразуется в глюкозу при участии фосфатазы:

![]() ,

,

![]() .

.

7.5. Челночные механизмы

Цитозольный НАДH, образующийся в 6 реакции гликолиза, катализируемой глицеральдегидфосфатдегидрогеназой, не может передавать водород в дыхательную цепь, потому что митохондриальная мембрана для него непроницаема. Перенос водорода через мембрану происходит с помощью специальных систем, называемых «челночными». Водород транспортируется через мембрану при участии пар субстратов, связанных соответствующими дегидрогеназами, т.е. с обеих сторон митохондриальной мембраны находится специфическая дегидрогеназа.

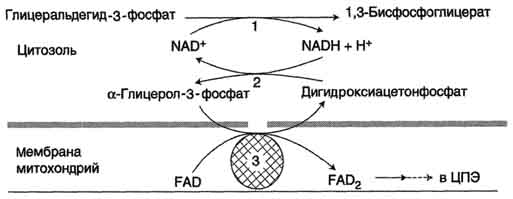

Глицеролфосфатная челночная система работает в клетках белых мышц, печени, мозге.

Водород от НАДH в цитозоле передается на диоксиацетонфосфат глицерол-3-фосфатдегидрогеназой (НАД-зависимый фермент) (рис. 38). Образовавшийся глицерол-3-фосфат окисляется ферментом внутренней мембраны митохондрий - глицерол-3-фосфатдегидрогеназой (ФАД-зависимый фермент). Затем протоны и электроны с ФАДH2 переходят на убихинон и далее по дыхательной цепи.

Рис. 38. Глицеролфосфатная челоночная система:

1 - глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа;

2 - глицерол-3-фосфатдегидрогеназа (цитозольный фермент);

3 - глицерол-3-фосфатдегидрогеназа (митохондриальныи фермент)

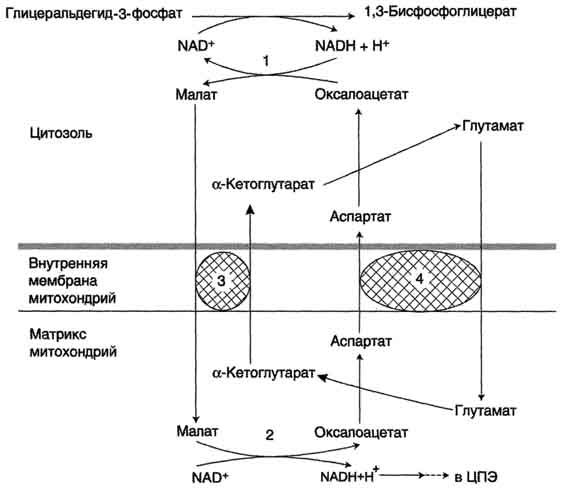

Малат-аспартатная челночная система, в которой участвуют малат, цитозольная и митохондриальная малат-дегидрогеназы, является более универсальной, и работает в сердечной мышце, печени, почках.

В цитоплазме НАДH восстанавливает оксалоацетат в малат (реакция 1), который при участии переносчика проходит в митохондрии, где окисляется в оксалоацетат НАД-зависимой малатдегидрогеназой (реакция 2). Восстановленный НАДН отдает водород в митохондриальную ЦПЭ (рис. 39).

Рис. 39. Малат-аспартатная челоночная система:

1, 2 - окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие транспорт водорода из цитозоля в митохондрии на ЦПЭ;

3, 4 - транслоказы, обеспечивающие транспорт -кетоглутарата, аспартата и глутамата и через мембрану митохондрий

Образованный из малата оксалоацетат выйти из митохондрий в цитозоль не может: мембрана митохондрий для него непроницаема. Поэтому он превращается в аспартат, который транспортируется в цитозоль, где снова превращается в оксалоацетат.

Обе челночные системы отличаются по количеству синтезированной АТФ. В первой системе образуется 2АТФ (водород вводится в ЦПЭ на уровне убихинона). Вторая система энергетически более эффективна – образуется 3АТФ (водород поступает в ЦПЭ с митохондриальным НАД+).