- •Биохимия (часть 1)

- •060101.65 – Лечебное дело

- •060103.65 – Педиатрия

- •060105.65 – Стоматология

- •СОдержАние

- •Предмет биохимии

- •1. Химия белков

- •1.1. Методы выделения и очистки белков

- •1.2. Функции белков

- •1.3. Аминокислотный состав белков

- •5) Положительно заряженные

- •1.4. Структурная организация белков

- •Методы определения n-концевой аминокислоты

- •Методы определения с-концевой аминокислоты

- •1.5. Физико-химические свойства белков

- •1.6. Классификация белков

- •1.6.1. Простые белки

- •1. Альбумины и глобулины.

- •2. Протамины и гистоны.

- •3. Проламины и глютелины.

- •1.6.2. Сложные белки

- •Производные гемоглобина

- •Структура нуклеиновых кислот

- •Контрольные вопросы

- •2. Ферменты

- •2.1. Химическая природа ферментов

- •2.2. Механизм действия ферментов

- •2.3. Кинетика ферментативных реакций

- •2.4. Свойства ферментов

- •2.5. Регуляция активности ферментов

- •1. Контроль количества фермента.

- •2.1. Влияние на ферменты активаторов и ингибиторов.

- •2.2. Химическая модификация фермента.

- •2.3. Аллостерическая регуляция.

- •2.6. Классификация и номенклатура ферментов

- •2.7. Ферменты в медицине

- •2. Приобретенные энзимопатии.

- •Контрольные вопросы

- •3. Витамины

- •3.1. Жирорастворимые витамины

- •D2 (эргокальциферол) d3 (холекальциферол)

- •3.2. Водорастворимые витамины

- •Методы определения витаминов

- •Контрольные вопросы

- •4. Основные принципы организации биомембран

- •4.1. Строение и функции мембран

- •4.2. Транспорт веществ через мембрану

- •Контрольные вопросы

- •5. Механизмы передачи гормонального сигнала

- •Трансмембранная передача гормонального сигнала

- •Контрольные вопросы

- •6. Введение в метаболизм

- •6.1. Общая схема катаболизма

- •6.2. Биоэнергетика

- •6.3. Организация и функционирование дыхательной цепи

- •6.4. Разобщение окисления и фосфорилирования

- •6.5. Микросомальное окисление

- •6.6. Антиоксидантная система

- •6.7. Реакции общего пути катаболизма

- •6.7.1. Окислительное декарбоксилирование пвк

- •6.7.2. Цикл трикарбоновых кислот

- •Анаболические функции цикла Кребса

- •Контрольные вопросы

- •7. Обмен углеводов

- •7.1. Переваривание углеводов

- •7.2. Обмен гликогена

- •7.3. Гликолиз

- •7.4. Включение фруктозы и галактозы в гликолиз

- •7.5. Челночные механизмы

- •7.6. Цикл кори

- •7.7. Спиртовое брожение

- •7.8. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы

- •7.9. Глюконеогенез

- •7.10. Регуляция обмена углеводов

- •7.11. Нарушения углеводного обмена Нарушение гидролиза и всасывания углеводов

- •Гликогенозы

- •Нарушения промежуточного обмена углеводов

- •Гипер- и гипогликемия

- •Глюкозурия

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •11. Харитонов, я.Ю. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. / я.Ю. Харитонов. – м.: геотар-Медиа, 2014. – 656 с.

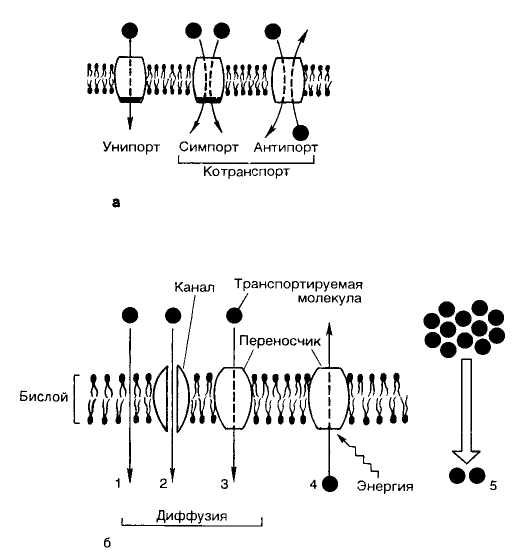

4.2. Транспорт веществ через мембрану

Пассивный транспорт – транспорт веществ через мембрану, осущестляемый без затрат энергии.

1. Простая диффузия. Небольшие нейтральные молекулы (Н2О, СО2, О2, NH3, мочевина, этанол, гидрофобные низкомолекулярные органические вещества (стероидные гормоны, бензол)) диффундируют через мембрану без участия специальных механизмов. Перенос веществ осуществляется по градиенту концентрации и с низкой скоростью (рис. 27, 1).

2. Облегченная диффузия. Для более крупных полярных молекул (глюкоза, аминокислоты), а также для ионов липидный бислой практически непроницаем, так как его внутренняя часть гидрофобна. Такие вещества переносятся через мембрану также по градиенту концентрации, но с участием мембранных белков.

2а. Перенос с участием ионных каналов. Трансмембранный перенос ряда ионов (Са2+, Na+, K+, C1−) происходит через ионные каналы - белковые структуры, пронизывающие мембрану. Они образуют трансмембранный гидрофильный (заполненный водой) канал. Избирательность каналов к ионам определяется наличием в белках канала специфического центра связывания иона. Каналы могут быть или закрыты, или открыты. Сигналом для изменения состояния канала являются гормон или иная сигнальная молекула (рис. 27, 2).

2б. Перенос с помощью трансмембранных белков-переносчиков (транслоказ). Для каждого вещества или группы сходных веществ имеется свой переносчик. Переносимое вещество присоединяется к транслоказе, в результате чего изменяется ее конформация, в мембране открывается канал, и вещество освобождается с другой стороны мембраны. Поскольку в канале нет гидрофобного препятствия, то этот механизм называют облегченной диффузией (рис. 27, 3). Пример - облегченная диффузия (унипорт) глюкозы в эритроциты с помощью ГЛЮТ-1.

|

Рис. 27. Перенос веществ через мембрану: 1 - пассивная диффузия, 2 - диффузия с помощью ионного канала, 3 - диффузия с помощью белка-переносчика, 4 - активный транспорт

|

Активный транспорт веществ протекает против концентрационного градиента и требует затрат энергии (рис. 27, 4). Таким способом происходит перенос многих минеральных ионов из межклеточной жидкости в клетку или в обратном направлении, перенос аминокислот из просвета кишечника в клетки кишечника, перенос глюкозы из первичной мочи через клетки канальцев почки в кровь. Основным источником энергии для активного транспорта является АТФ. Поэтому, как правило, эти системы представляют собой АТФазы.

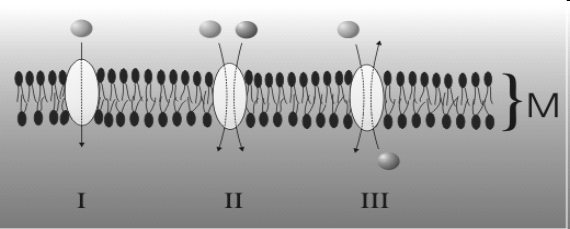

В зависимости от количества веществ, переносимых через один белок-переносчик, и направления транспорта, различают:

унипорт - транспорт одного вещества;

симпорт - транспорт двух веществ в одном направлении через один переносчик;

антипорт - перемещение двух веществ в разных направлениях через один переносчик (рис. 28).

унипорт симпорт антипорт

Рис. 28. Виды переноса веществ через мембрану

Эта классификация справедлива как для пассивного, так и для активного транспорта. Примером пассивного антипорта является перенос ионов хлора и гидрокарбонат-ионов.

Примером активного антипорта яляется натрий–калиевая АТФаза. Она переносит в клетку ионы калия, а из клетки - ионы натрия.

АТФ-аза присоединяет с внутренней стороны мембраны три иона Na+. Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТФазы, и она гидролизует одну молекулу АТФ, присоединяя к себе фосфат. Выделившаяся энергия расходуется на изменение конформации АТФазы, после чего три иона натрия оказываются на внешней стороне мембраны, а фосфат замещается на 2 иона K+ из внешней среды. Затем конформация переносчика изменяется на первоначальную, и ионы K+ оказываются на внутренней стороне мембраны. Здесь ионы K+ отщепляются.

Работа Na+,K+-ATФазы создает не только разность концентраций ионов, но и потенциал на мембране. На внешней стороне мембраны создается положительный заряд, на внутренней - отрицательный.

Вторично-активный транспорт. Градиент одного вещества используется для транспорта другого. Переносчик в этом случае имеет специфические центры связывания для обоих веществ. Вещество транспортируется против градиента своей концентрации путем симпорта или антипорта. Симпорт и антипорт, например, могут происходить за счет энергии градиента концентрации ионов Na+, создаваемого Na+,K+-ATФазой. Таким способом происходит всасывание аминокислот из кишечника и глюкозы из первичной мочи и кишечника.

Пример вторично-активного симпорта – транспорт глюкозы и ионов натрия; вторично-активного антипорта – транспорт ионов кальция и натрия.

Для переноса углеводов, аминокислот и других метаболитов вторично-активный транспорт имеет, по-видимому, наибольшее значение по сравнению с другими механизмами.

Структура и функции мембран нарушаются при ряде заболеваний.