- •Введение

- •Общие методические указания

- •I.Самостоятельная работа

- •Рекомендации

- •Требования

- •II.Экзаменационная сессия

- •III.Консультации. Экзамен

- •Программа по общей и неорганической химии

- •Список условных сокращений

- •Часть 1. Общая химия

- •Часть 2. Неорганическая химия

- •Литература

- •Методические указания и типовые примеры к контрольному заданию № 1

- •1. Атомно-молекулярное учение. Основные понятия и законы химии

- •0,1 Л газа весит 0,206 г

- •22,4 Л газа весят X г, отсюда

- •2. Строение вещества

- •2.1. Электронные оболочки атомов. Пз и псэ

- •2.2. Природа химической связи и строение химических соединений

- •2.3. Комплексные соединения

- •3. Реакции с переносом электронов

- •Контрольное задание № 1

- •Методические указания и типовые примеры к контрольному заданию № 2

- •Химическое равновесие

- •Скорость химических реакций

- •Задачи на концентрации растворов

- •Решение задач

- •Задачи на законы разбавленных растворов неэлектролитов (законы Вант-Гоффа и Рауля)

- •Задачи с использованием степени диссоциации

- •Задачи на рН, ионное произведение воды

- •Амфотерные гидроксиды

- •Гидролиз солей

- •Гетерогенные равновесия. Условия выпадения и растворения осадков

- •Контрольное задание № 2

- •Методические указания и типовые примеры к контрольным заданиям № 3 и № 4

- •Классификация неорганических соединений. Классы соединений. Генетическая связь между классами соединений

- •Номенклатура неорганических соединений. Графические формулы

- •Графические формулы

- •Примеры выполнения контрольных заданий № 3 и № 4

- •Контрольное задание № 3

- •Контрольное задание № 4

- •Вопросы к экзамену по неорганической химии (1 курс фарм.Ф-та СибГму, заочная форма обучения).

- •Билет № х

- •Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений)

- •Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы

- •Произведения растворимости некоторых труднорастворимых электролитов (25с)

- •П рограмма, методические указания и контрольные задания по общей и неорганической химии. Вариант № 2

2.2. Природа химической связи и строение химических соединений

Пример 1. Пользуясь методом валентных связей, показать образование молекулы HCl. Указать тип связи; изобразить графически молекулу HCl.

Ответ: В состав молекулы HCl входят атомы H и Cl, характеризующиеся различной ОЭО. При взаимодействии атомов неспаренные электроны образуют общую электронную пару, которая будет смещаться в сторону атома Cl, т.к. он более электроотрицателен. Связь – ковалентная, полярная. Ее образование можно представить следующим образом:

1H0: 1s1

17Cl0: 1s22s22p63s23p5

|

|

|

или, учитывая ОЭО атомов, |

|

Т.к. при образовании молекулы образовалась одна электронная пара, то связь однократная (одинарная) и графически молекула выглядит так: H–Cl.

При образовании связи происходит перекрывание электронных облаков атомов H и Cl. Это можно показать следующим образом:

Связь, образующаяся между H и Cl, является -связью, т.к. она находится на линии, соединяющей ядра атомов.

Пример 2. Показать возбужденное состояние атомов серы. Определить ее максимальную ковалентность.

Ответ:

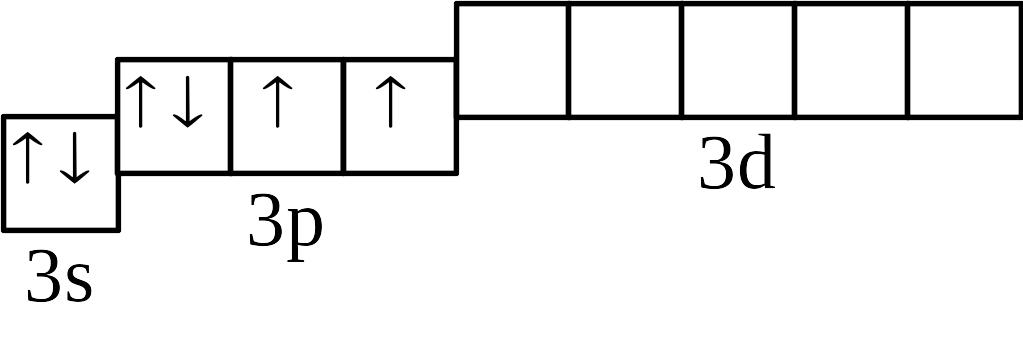

Основное состояние атома серы:

16S0: 1s22s22p63s23p4

Заполнение электронами энергетических ячеек (орбиталей) для внешнего уровня выглядит так:

16S0: … |

|

В алентность

S равна II,

т.к. имеется 2 неспаренных электрона.

Атом серы может перейти в возбужденное

состояние за счет перехода электронов

с 3s- и 3p-подуровней

на свободные орбитали 3d-подуровня:

алентность

S равна II,

т.к. имеется 2 неспаренных электрона.

Атом серы может перейти в возбужденное

состояние за счет перехода электронов

с 3s- и 3p-подуровней

на свободные орбитали 3d-подуровня:

Возбужденное состояние атома является причиной переменной валентности серы. Например:

H2S, валентность = II (H–S–H)

SO2, валентность = IV (O=S=O)

SO3, валентность = VI |

|

Максимальная ковалентность (т.е. способность образовывать ковалентные связи) для атома серы равна VI.

Примечание: возбужденное состояние возможно только для тех атомов, у которых есть свободные орбитали, на которые могут переходить электроны. Расспаривание электронов возможно только в пределах данного уровня. Для большинства элементов максимальное число неспаренных электронов в основном или возбужденном состоянии равно номеру группы, в которой находится элемент.

2.3. Комплексные соединения

Пример 1. Определить степень окисления (С.О.) и координационное число (К.Ч.) комплексообразователя в соединениях, написать диссоциацию и составить выражения для констант нестойкости (Кнест.)

а) K4[Fe(CN)6], б) [Cu(NH3)4]SO4

Ответ: С.О. комплексообразователя определяется при подсчете зарядов всех компонентов (ионов и молекул), входящих в К.С. Следует помнить, что в целом молекула К.С. электронейтральна, т.к. заряд внешней сферы К.С. компенсируется зарядом внутренней сферы.

К.Ч. определяется числом монодентатных лигандов, окружающих комплексообразователь (центральный ион) и входящих во внутреннюю сферу. Лигандами могут быть как заряженные ионы, так и нейтральные молекулы.

Диссоциация К.С. протекает в 2 стадии, причем II стадия – распад комплексного иона – практически не идет, что доказывается малыми величинами Кнестойкости. Чем меньше Кнест. комплексного иона, тем более устойчив сам комплекс.

а)

![]() С.О.(Fe) = +2; К.Ч. = 6

С.О.(Fe) = +2; К.Ч. = 6

Диссоциация:

Iст K4[Fe(CN)6] 4K+ + [Fe(CN)6]4–

IIст [Fe(CN)6]4– Fe2+ + 6CN–

![]()

б)

![]() .

С.О. (Cu) = +2; К.Ч. = 4.

.

С.О. (Cu) = +2; К.Ч. = 4.

Диссоциация:

Iст. [Cu(NH3)4]SO4 [Cu(NH3)4]2+ + SO42–

IIст. [Cu(NH3)4]2+ Cu2+ + 4NH30

Пример 2. Дописать реакцию образования К.С. и назвать продукт.

а) AgCl + NH3 к.ч. = 2

б) KCl + PtCl4 к.ч. = 6

Ответ: При написании продукта реакции следует помнить, что комплексообразующими свойствами обладают в первую очередь d-элементы (малоактивные металлы), затем p-элементы. Для s-элементов комплексообразование не характерно.

В названиях К.С. следует использовать номенклатуры Штока или Эвенса-Бассета.

а)

![]() -

комплекс катионного типа.

-

комплекс катионного типа.

Шт: Диаммин серебро (I) хлорид

Э-Б: Диаммин серебро (1+) хлорид, где (I) – С.О. комплексообразователя Ag, а (1+) – заряд комплексного иона.

б)

![]() - комплекс анионного типа.

- комплекс анионного типа.

Шт: Калий гексахлороплатинат (IV).

Э-Б: Калий гексахлороплатинат (2–), где (IV) – С.О. комплексообразователя Pt, а (2–) – заряд комплексного иона.

Пример 3. Допишите реакцию обмена

между двумя солями

![]() ….

Назовите полученный комплекс, напишите

для него диссоциацию и составьте

выражение Кнестойкости.

….

Назовите полученный комплекс, напишите

для него диссоциацию и составьте

выражение Кнестойкости.

Ответ:

3FeSO4 + 2K3[Fe(CN)6] Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4

Fe3[Fe(CN)6]2 – комплекс анионного типа

Шт: железо гексацианоферрат (III),

Э-Б: железо гексацианоферрат (3–).

Диссоциация:

Iст. Fe3[Fe(CN)6]2 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3–

IIст. [Fe(CN)6]3– Fe3+ + 6CN–

![]()

Пример 4. Определите величину и знак заряда комплексного иона:

а)

![]() ,

,

б)

![]() .

Чему равно координационное число?

.

Чему равно координационное число?

Ответ:

а)

![]() ,

к.ч. = 6.

,

к.ч. = 6.

б)

![]() ,

к.ч. = 6.

,

к.ч. = 6.

Заряд комплексного иона определяется алгебраической суммой зарядов ионов-комплексообразователей и лигандов, а координационное число зависит от С.О. комплексообразователя и равно сумме лигандов.

В данных примерах следует учесть, что молекула H2O электронейтральна, а оксалат-ион C2O42- - бидентатный лиганд.