- •Выполнение чертежа детали типа вал

- •I теоретическая часть

- •1 Расположение на чертеже детали размеров,

- •2 Выбор посадок, назначение допусков формы

- •2.1.1. Общая методика

- •2.1.2. Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором

- •2.1.3. Области применения некоторых рекомендуемых переходных посадок

- •2.1.4. Области применения некоторых рекомендуемых посадок с натягом

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Выполнение чертежа детали типа вал

Цель работы – ознакомление с правилами расположения на чертеже детали размеров, обозначений баз, допусков формы и расположения, шероховатости и технических требований, а также изучение правил выбора посадок для гладких цилиндрических соединений, назначения допусков формы и расположения, а также шероховатости поверхностей.

I теоретическая часть

1 Расположение на чертеже детали размеров,

ОБОЗНАЧЕНИЙ БАЗ, ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

1.1 Общие положения

Для удобства чтения чертежа все сведения, необходимые для изготовления детали, должны быть организованы в следующую систему.

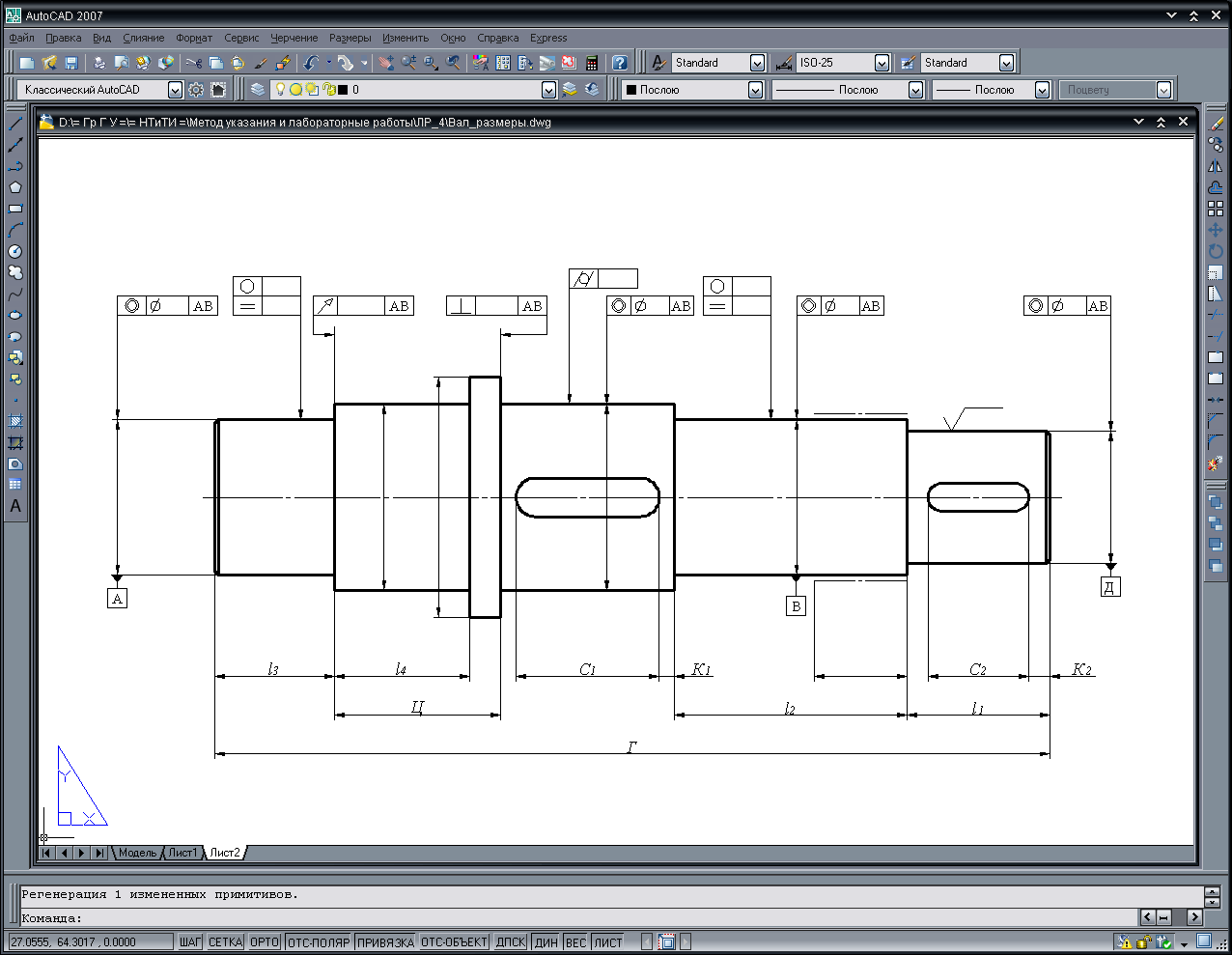

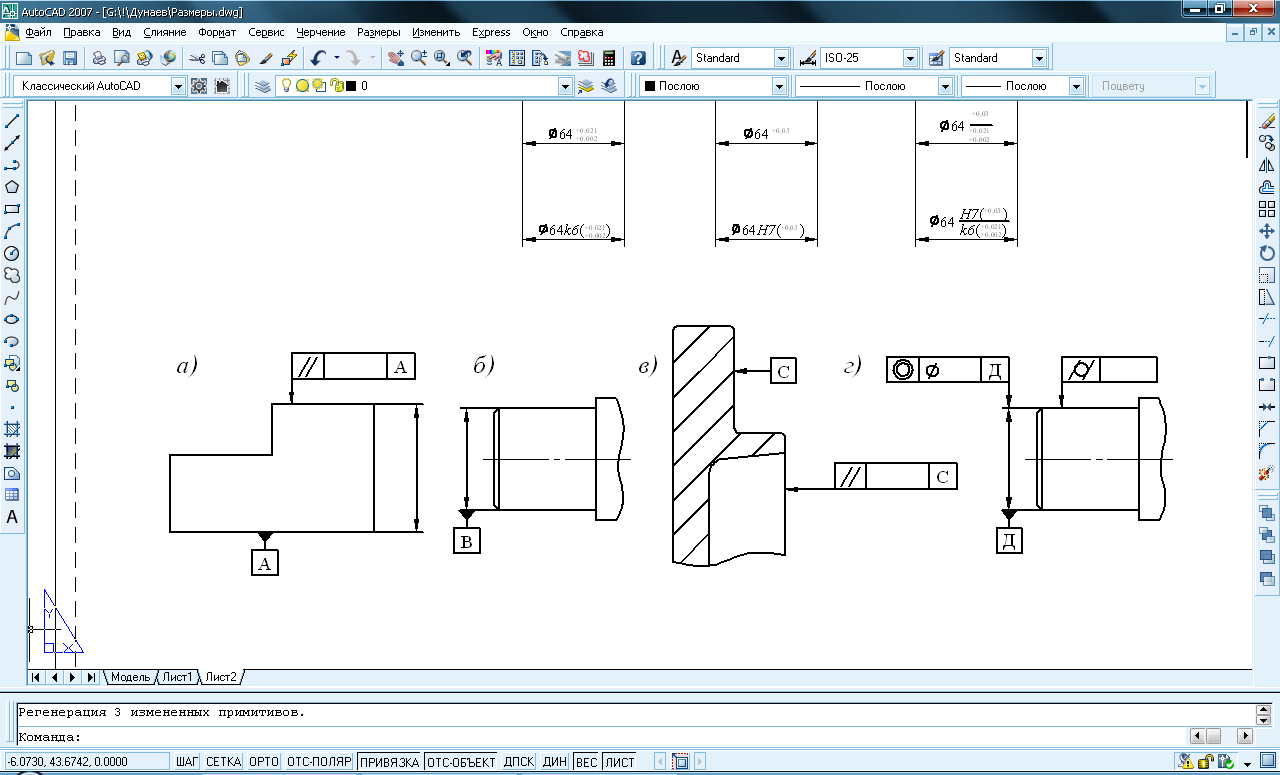

На чертежах деталей – тел вращения (валы, валы-шестерни, червяки, колеса, стаканы, крышки подшипников) следует располагать (рисунок 1.1):

осевые линейные размеры – под изображением детали на возможно меньшем (2-3) числе уровней;

условные обозначения баз – под изображением детали;

условные обозначения допусков формы и расположения – над изображением детали на одном-двух уровнях;

Рисунок 1.1 – Чертеж вала

— условные обозначения параметров шероховатости – на верхних частях изображения деталей, а на торцовых поверхностях – под изображением детали. В обоих случаях условные обозначения шероховатости располагают в непосредственной близости от размерной линии;

— полки линии-выноски, указывающие поверхности для термообработки и покрытий, – над изображением детали.

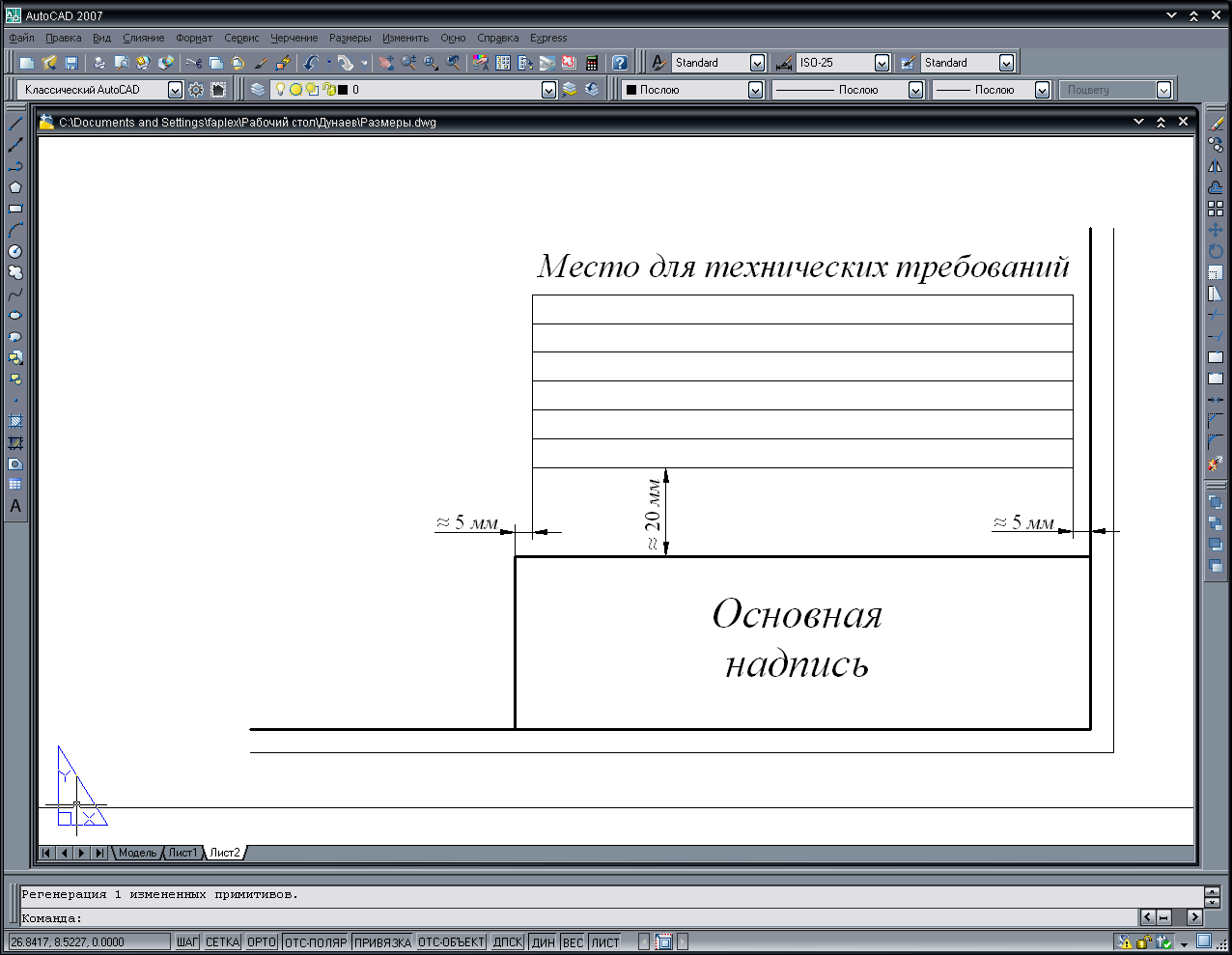

Технические требования располагают над основной надписью (рисунок 1.2), а при недостатке места – левее основной надписи. Технические требования записывают в следующем порядке:

1. Требования к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали (...НВ, ...HRCЭ).

2. Указания о размерах (размеры для справок, радиусы закруглений, углы и др.).

3. Предельные отклонения размеров (неуказанные предельные отклонения и др.).

4. Допуски формы и взаимного расположения поверхностей, на которые в ГОСТ 2.308-79 нет условных графических знаков.

5. Требования к качеству поверхности (указания об отделке, покрытии, шероховатости).

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях, обязательно указывают единицы измерения. Заголовок «Технические требования» не пишут.

Рисунок 1.2 – Расположение технических требований на чертеже

1.2 Задание размеров

На чертеже должно быть задано минимальное число размеров, но достаточное для изготовления и контроля детали.

Каждый размер следует приводить на чертеже лишь один раз.

Размеры, относящиеся к одному конструктивному элементу, следует группировать в одном месте (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Простановка размеров, относящихся к одному конструктивному элементу

Не допускается включение ширины фасок и канавок в общую цепочку размеров. Размеры фасок и канавок должны быть заданы отдельно.

Размеры элементов деталей, обрабатываемых совместно, заключают в квадратные скобки и в технических требованиях записывают:

«1. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с ... .

2. Детали применять совместно».

6. Размеры, приводимые на чертежах деталей, условно делят на:

функциональные, определяющие качественные показатели изделия: размеры сборочных размерных цепей, сопряженные размеры, диаметры посадочных мест валов для зубчатых, червячных колес, муфт, подшипников и других деталей, размеры резьб на валах для установочных гаек, диаметры расположения винтов на крышках подшипников;

свободные (размеры несопряженных поверхностей);

справочные.

Основной принцип задания размеров на чертежах деталей заключается в следующем. Функциональные размеры задают на чертежах деталей, взяв их из чертежа сборочной единицы (редуктора, коробки передач) и из схем размерных цепей. Свободные размеры задают с учетом технологии изготовления и удобства контроля. Справочные размеры не подлежат выполнению по данному чертежу. Их указывают для большего удобства пользования чертежом, при изготовлении детали их не контролируют. Справочные размеры отмечают звездочкой и в технических требованиях делают запись типа: «* Размеры для справок».

1.3 Указание точности линейных размеров

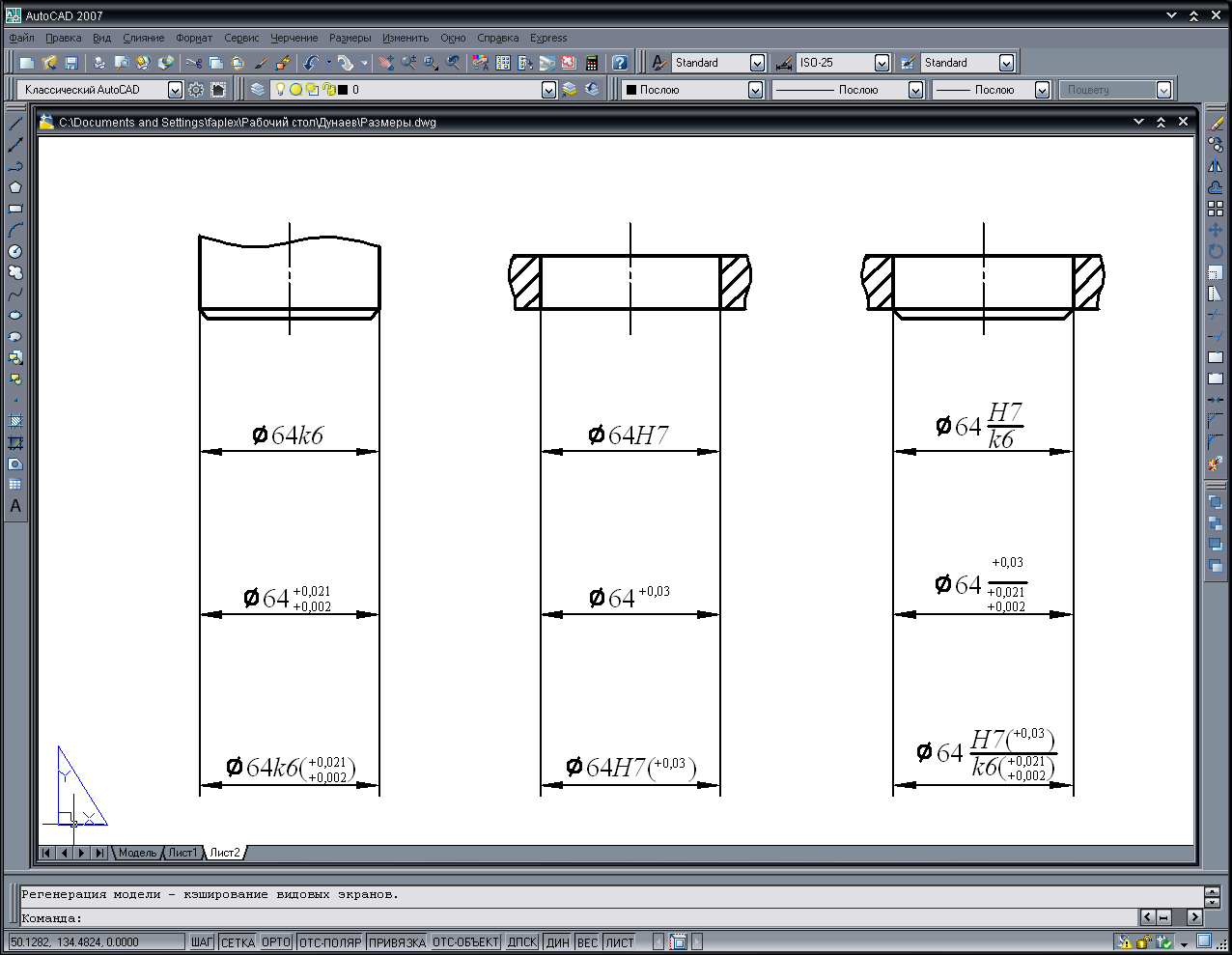

Способы нанесения предельных отклонений линейных размеров приведены в таблице 1.1.

При указании предельных отклонений следует руководствоваться следующими правилами.

1. Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров.

2. Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях чертежа. Например, «Н14, h14, ±IT14/2», что означает: неуказанные предельные отклонения отверстий должны быть выполнены по Н14, валов - по h14, прочие размеры должны иметь симметричные отклонения ± IT14/2.

Данная запись одновременно устанавливает предельные отклонения радиусов закруглений, фасок, углов с неуказанными допусками.

3. При указании предельных отклонений предпочтение следует отдавать условному обозначению полей допусков.

Таблица 1.1 – Способы нанесения предельных отклонений линейных размеров

Способ указания на чертежах предельных отклонений

|

|

|

|

1. Условное обозначение полей допусков

|

|||

2 Указание числовых значений предельных отклонений

|

|||

3. Условное обозначение полей допусков с указанием их числовых значений

|

4. При указании предельных отклонений условными обозначениями обязательно указывать их числовые значения в следующих случаях:

при назначении предельных отклонений размеров, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636-69;

при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не предусмотрены в ГОСТ 25347-82;

при назначении предельных отклонений размеров уступов с несимметричным полем допуска.

5. Предельные отклонения угловых размеров указывают только числовыми значениями.

1.4 Обозначение баз, допусков формы и расположения

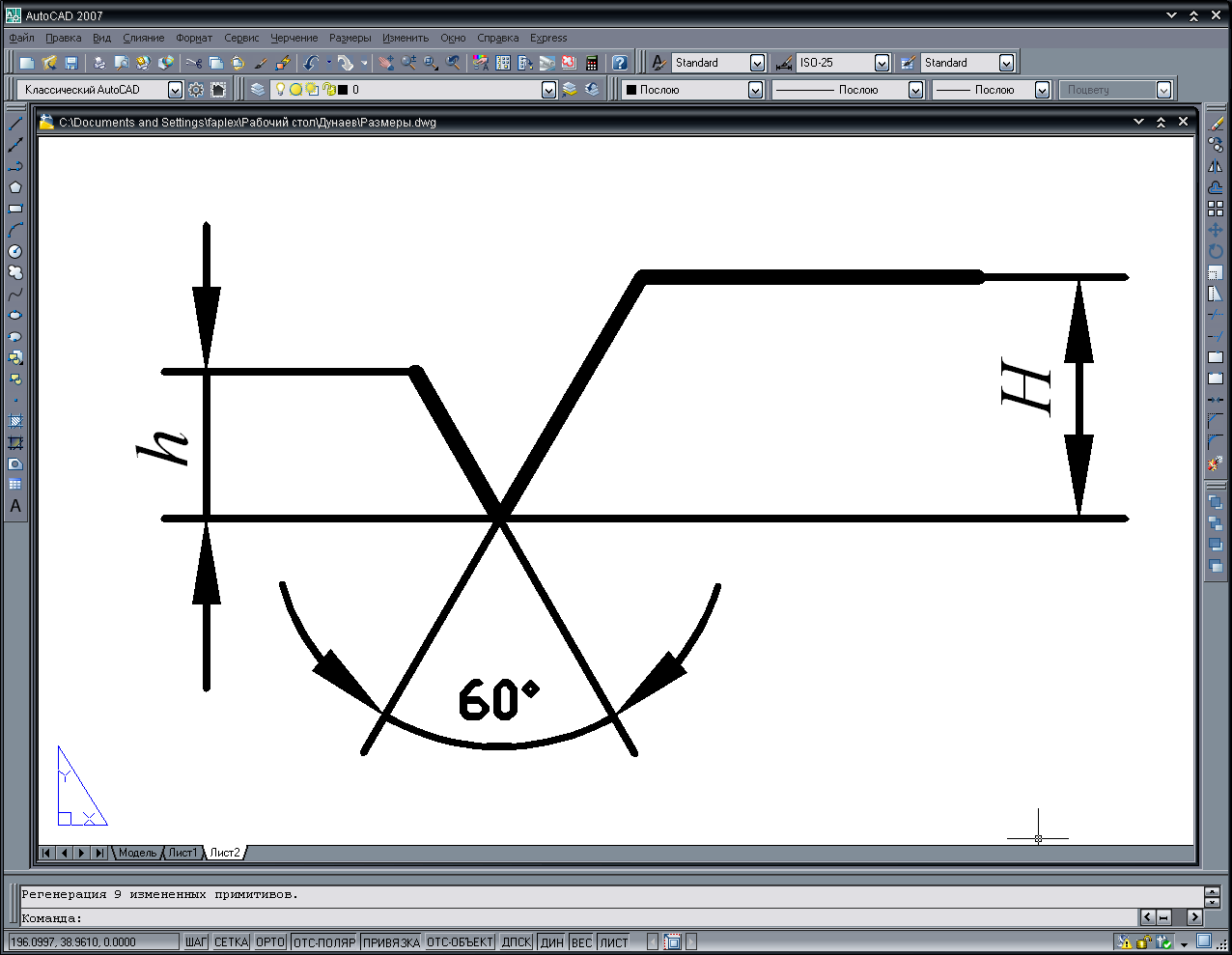

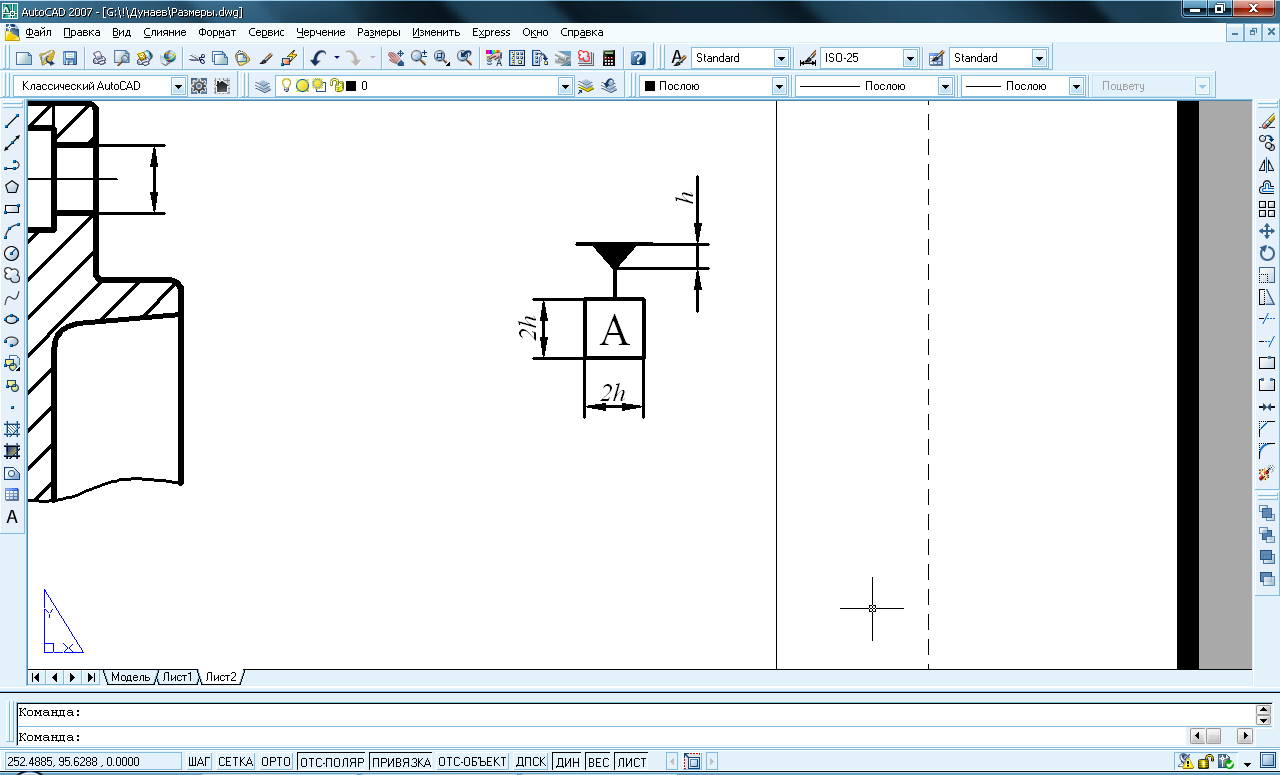

Базовые оси и поверхности обозначают на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.308-79 равносторонним зачерненным треугольником, соединенным с рамкой, в которой записывают обозначение базы заглавной буковой (рисунок 1.4), где h – высота размерных чисел на чертеж (обычно h = 3,5 мм).

Рисунок 1.4 – Обозначение базы

Рисунок 1.5 – Правила нанесения на чертежах деталей условных обозначений

баз, допусков формы и расположения

Рисунок 1.6 – Обозначение базы

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертеже условными обозначениями – графическими знаками, которые записывают в рамке, разделенной на две или три части. В первой части размещают графический знак допуска, во второй – его числовое значение и в третьей – обозначение базы, относительно которой задан допуск.

Установлены (ГОСТ 2.308-79) следующие правила нанесения на чертежах деталей условных обозначений баз, допусков формы и расположения:

если базой является поверхность, то зачерненный треугольник располагают на достаточном расстоянии от конца размерной линии (рисунок 1.5, а);

если базой является ось или плоскость симметрии, то зачерненный треугольник располагают в конце размерной линии (рисунок 1.5, б). Иногда удобнее, чтобы не затемнять чертеж, базу показывать на сечении. В этом случае размерную линию без указания размера повторяют (рисунок 1.6);

если нет необходимости назначать базу, вместо зачерненного треугольника применяют стрелку (рисунок 1.5, в);

если допуск относят к поверхности, а не к оси элемента, то стрелку соединительной линии располагают на достаточном удалении от конца размерной линии (рисунок 1.5, г – обозначение допуска цилиндричности);

если же допуск относят к оси или плоскости симметрии, то конец соединительной линии должен совпадать с продолжением размерной линии (рисунок 1.5, г – обозначение допуска соосности).

1.5 Расстановка параметров шероховатости на чертежах.

Шероховатость поверхности обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

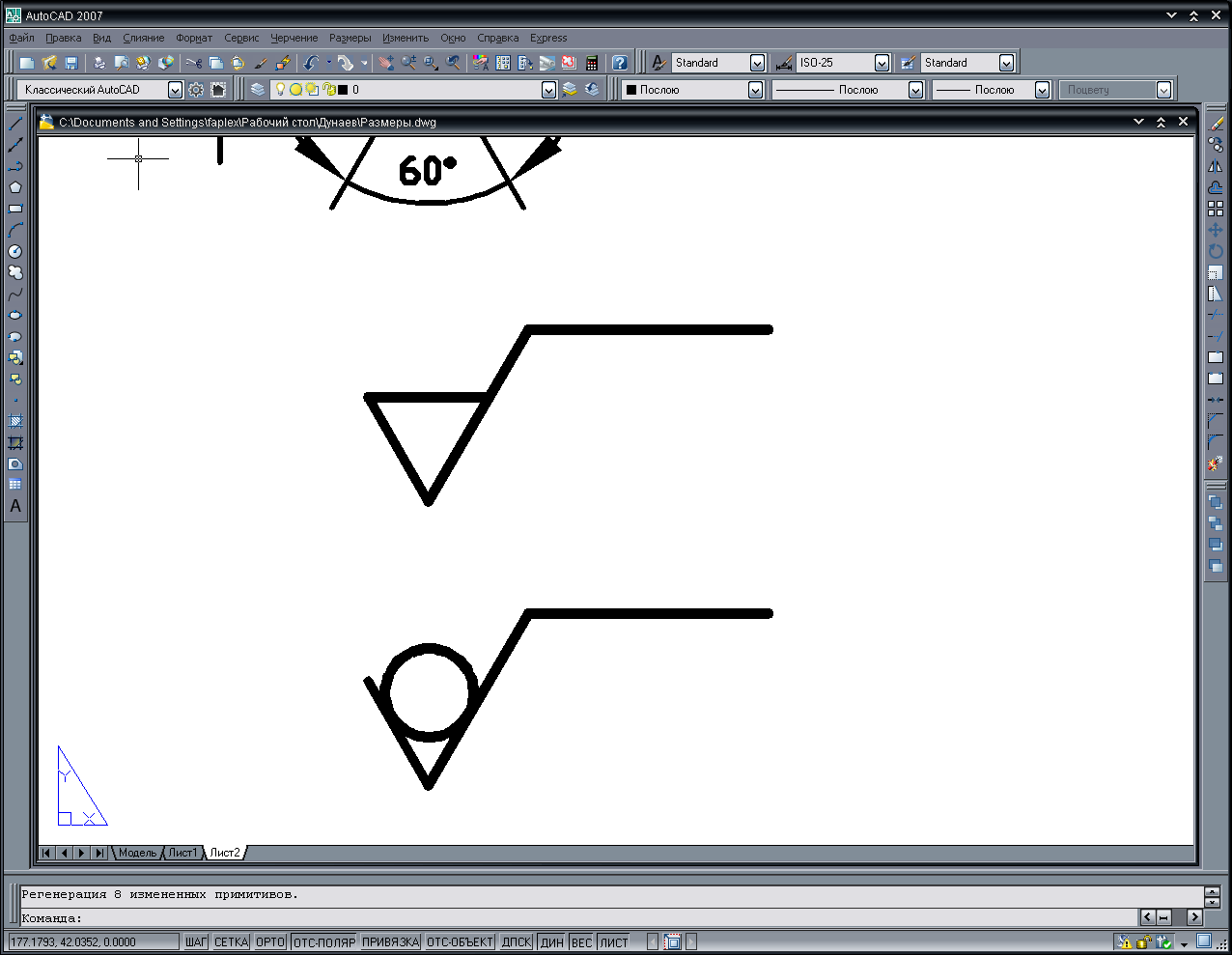

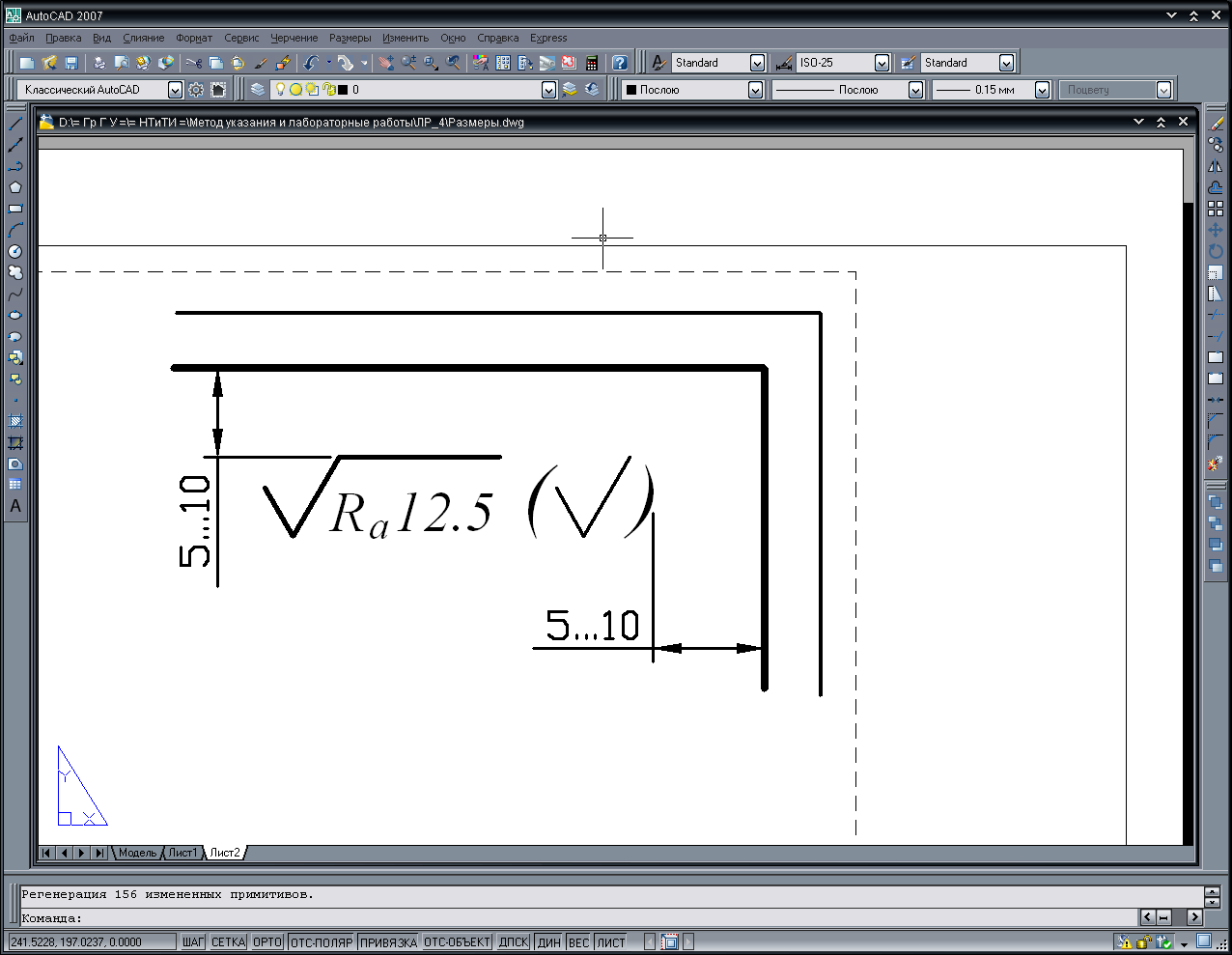

Структура обозначения шероховатости поверхности показана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7. Структура обозначения шероховатости поверхности

Для обозначения на чертежах шероховатости поверхности применяют знаки, приведенные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Знаки обозначения шероховатости

|

Знак наиболее предпочтительный. Применяется для обозначения на чертежах, где не указан окончательный вид обработки. Высота h равна высоте размерных чисел Н = (1.5...3.0)h. |

|

Знак, показывающий, что поверхность образована путем удаления слоя металла (может указываться финишная обработка поверхности). |

|

Знак, показывающий, что поверхность образована без снятия слоя металла. Знак, показывающий, что поверхность не обрабатывается по данному чертежу. |

Обозначения шероховатости поверхности располагают относительно основной надписи чертежа так, как показано на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Обозначения шероховатости поверхности на чертеже

Таблица 1.3 – Предпочтительные значения шероховатости в зависимости от вида обработки

Вид обработки |

Предпочтительные значения шероховатости Ra, мкм |

Грубая |

50; 25; 12,5 |

Получистовая и чистовая |

6,3; 3,2 |

Шлифование, развертывание |

1,6; 0,8; 0,4; 0,2 |

Полирование |

0,1; 0,05 и меньше |

При указании одинаковой шероховатости для части поверхностей изделия в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение одинаковой шероховатости и знак шероховатости в скобках. Знак в скобках означает, что все поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховатости, должны иметь шероховатость, указанную перед скобками.

Рисунок 1.9 – Обозначение шероховатости

Размеры и толщина линий знака в обозначении шероховатости, вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть приблизительно в 1,5 раз больше, чем в обозначениях, нанесенных на изображении.

1.6 Указания по выполнению чертежей деталей типа вал

На чертежах валов задают сопряженные, цепочные, габаритные и свободные размеры. На рисунке 1.1 показан способ задания осевых размеров вала. На этом рисунке обозначены размеры: С1 и С2 – сопряженные (длины шпоночных пазов); Г и Ц – габаритный и цепочный, К1 и К2 – координирующие расположение шпоночных пазов, удобные для контроля штангенциркулем или шаблоном; l1 – длина выступающего конца вала (присоединительный размер), l2 и l3 – длины сопряженных поверхностей. Размеры l1, l2, l3, l4 отвечают последовательным этапам токарной обработки вала.

В данном примере размеры С1, С2 и Ц – функциональные, остальные – свободные.

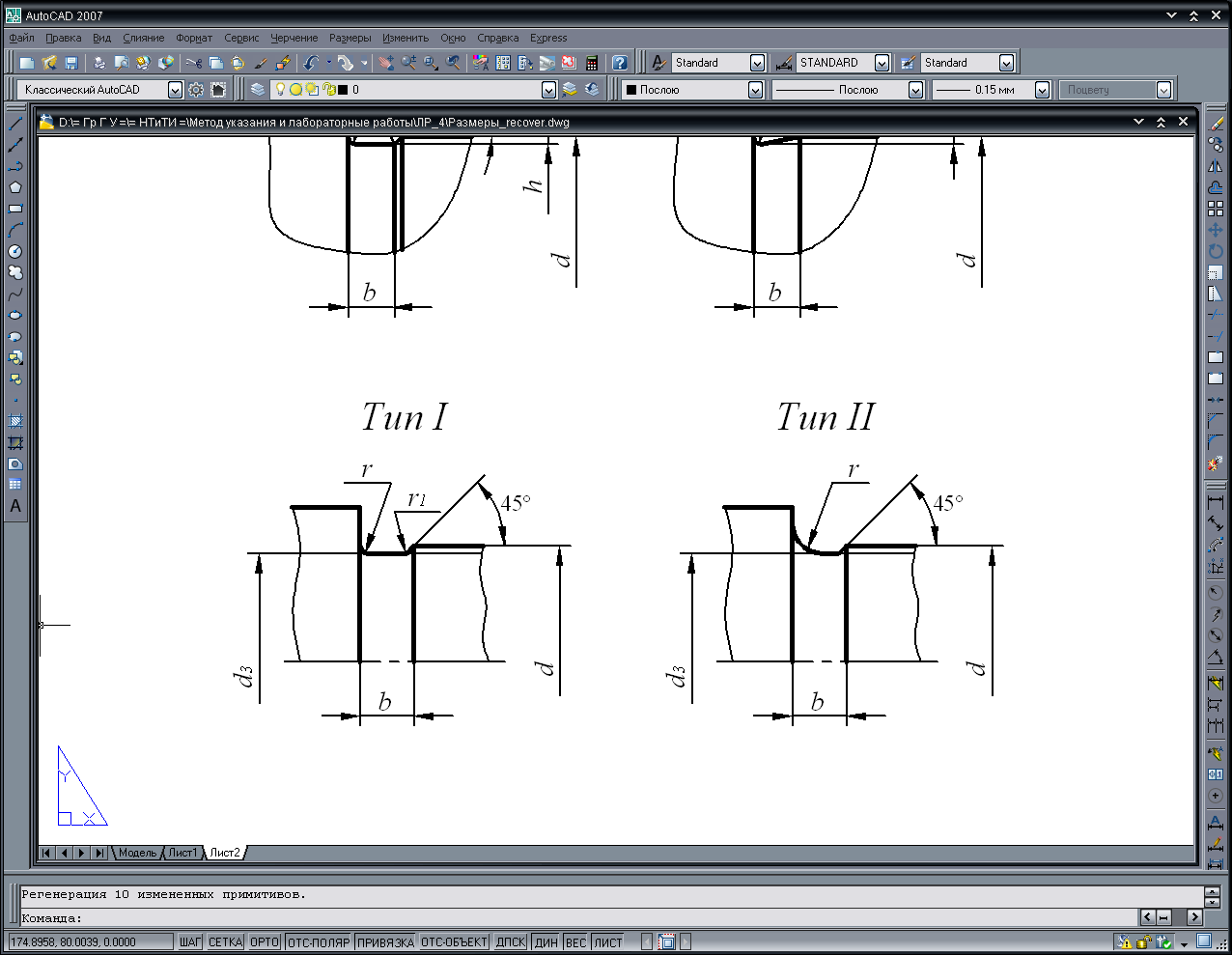

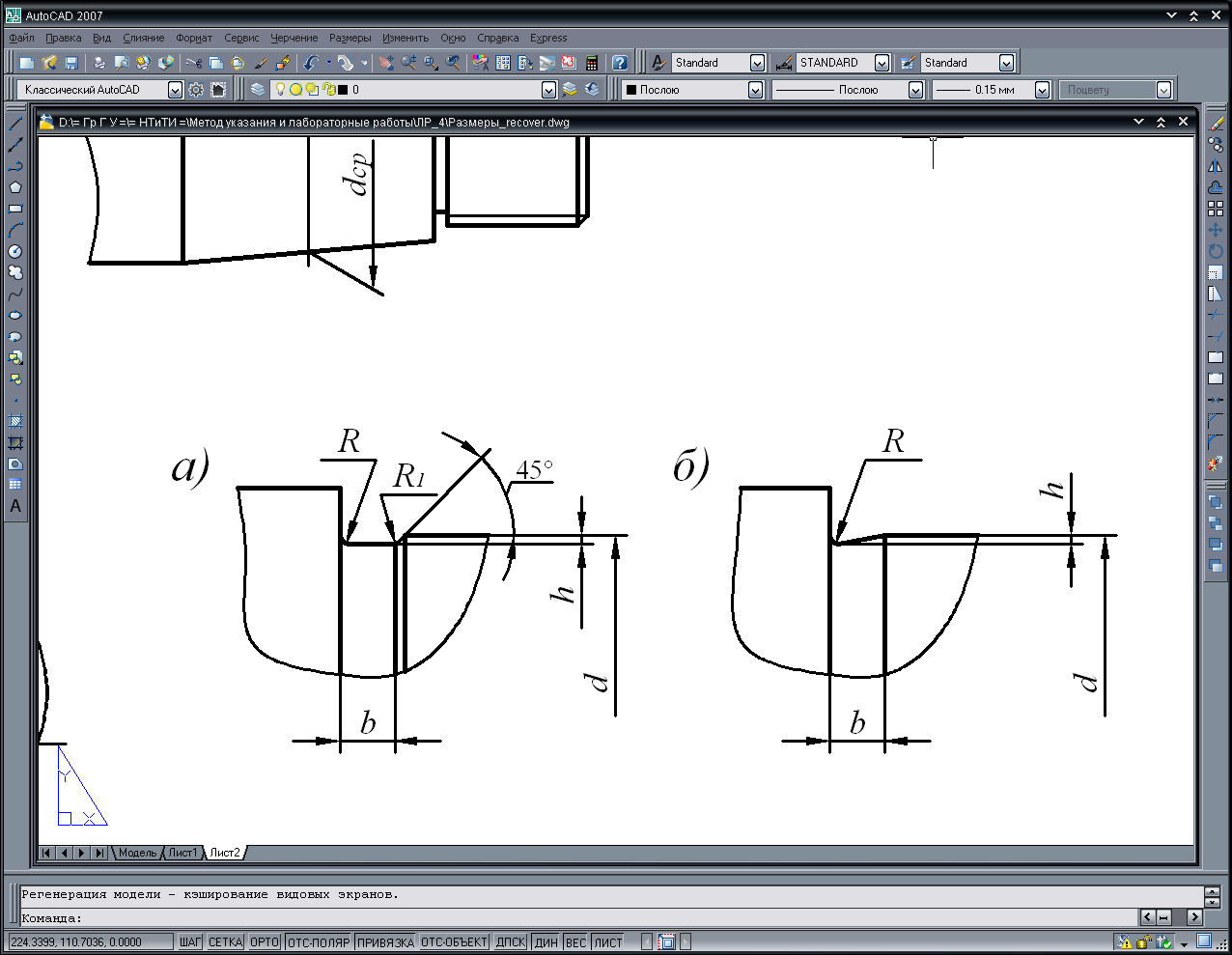

На чертежах валов выноской в масштабе увеличения (4:1) приводят форму и размеры канавок для выхода шлифовального круга (рисунок 1.10, таблица 1.4), канавок для выхода резьбонарезного инструмента (таблица 1.5).

Рисунок 1.10 – Размеры канавок

Таблица 1.4 – Размеры канавок для выхода шлифовальных кругов

d |

b |

h |

R |

R1 |

Св. 10 до 50 |

3 |

0,25 |

1,0 |

0,5 |

Св. 50 до 100 |

5 |

0,5 |

1,6 |

0,5 |

Св. 100 |

8 |

0,5 |

2,0 |

1,0 |

Таблица 1.5 – Канавки для выхода резьбонарезного инструмента

Шаг резьбы |

|

|

d3 |

|||

b |

r |

r1 |

b |

r |

||

1 |

3 |

1 |

0,5 |

3,6 |

2 |

d – 1,5 |

1,25 |

4 |

4,4 |

2,5 |

d – 1,8 |

||

1,5 |

4,6 |

d – 2,2 |

||||

1,75 |

5,4 |

3 |

d – 2,5 |

|||

2 |

5 |

1,6 |

5,6 |

d – 3,0 |

||

2,5 |

6 |

1,0 |

7,3 |

4 |

d – 3,5 |

|

3 |

7,6 |

|||||

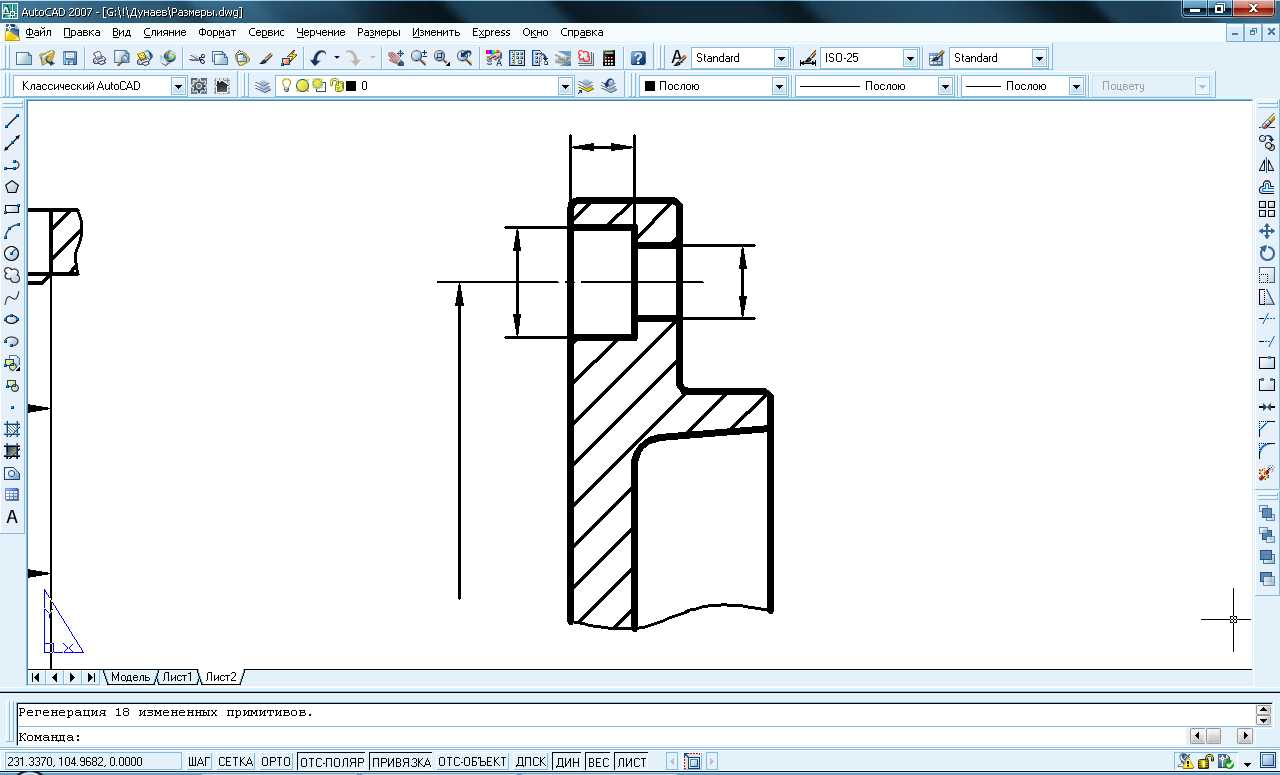

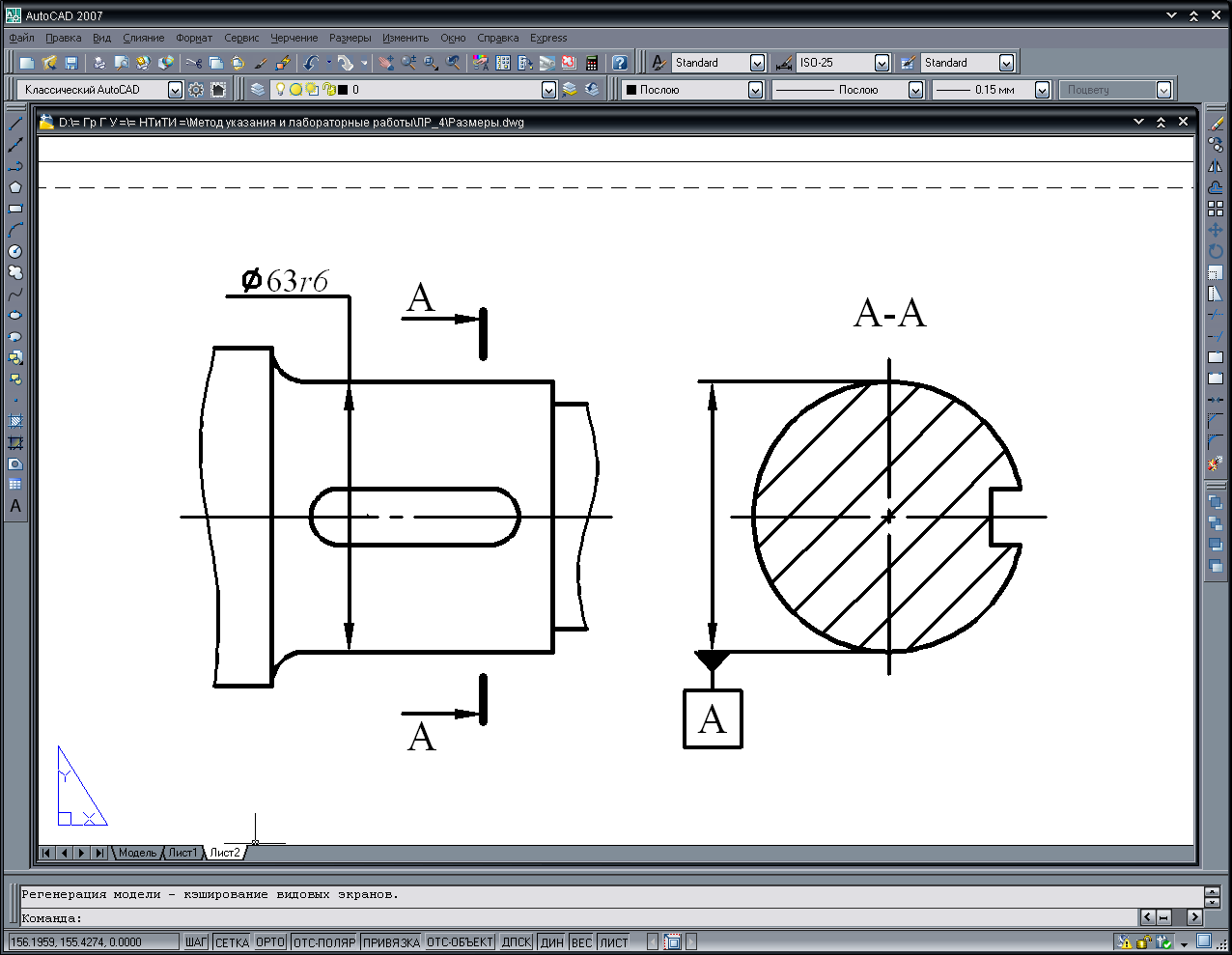

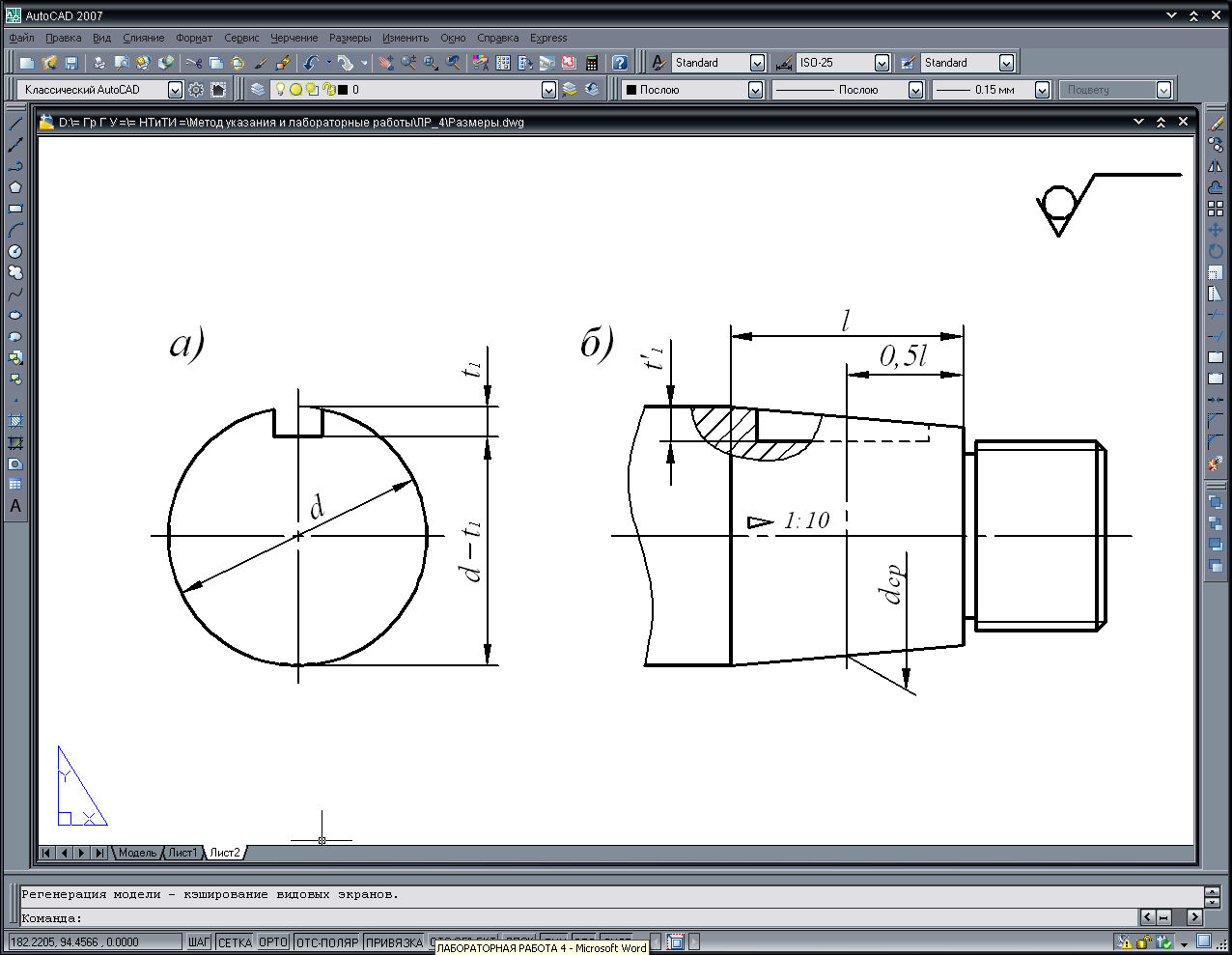

На чертежах валов задают также глубину шпоночного паза – размер t1 (рисунок 1.11, а). Если шпоночный паз, расположенный на конце вала, сквозной, то удобнее для контроля задавать размер (d – t1).

На коническом конце вала глубину шпоночного паза t'1 (рисунок 1.11, б) вычисляют

t'1 = t1 + 0,025l,

где t1 – принимают по соответствующим таблицам для диаметра вала dcp.

Иногда показывают глубину t1 шпоночного паза на среднем диаметре dcp вала. В этом случае на чертеже вала задают расстояние до измерительного сечения (рисунок 1.11, б).

Рисунок 1.11 – Чертежи элементов валов

На сопряженные размеры задают поля допусков в соответствии с посадками, показанными на чертеже редуктора (коробки передач). На свободные размеры задают предельные отклонения чаще всего среднего класса точности.

На ширину шпоночного паза приводят обозначение поля допуска: для призматической шпонки Р9, а для сегментной шпонки N9.

Предельное отклонение глубины t1 шпоночного паза (рисунок 1.11) при сечении шпонки до 66 мм: +0,1 мм; 66...3218 мм: +0,2 мм. На размер (d – t1) предельные отклонения задают соответственно: –0,1 и –0,2 мм.

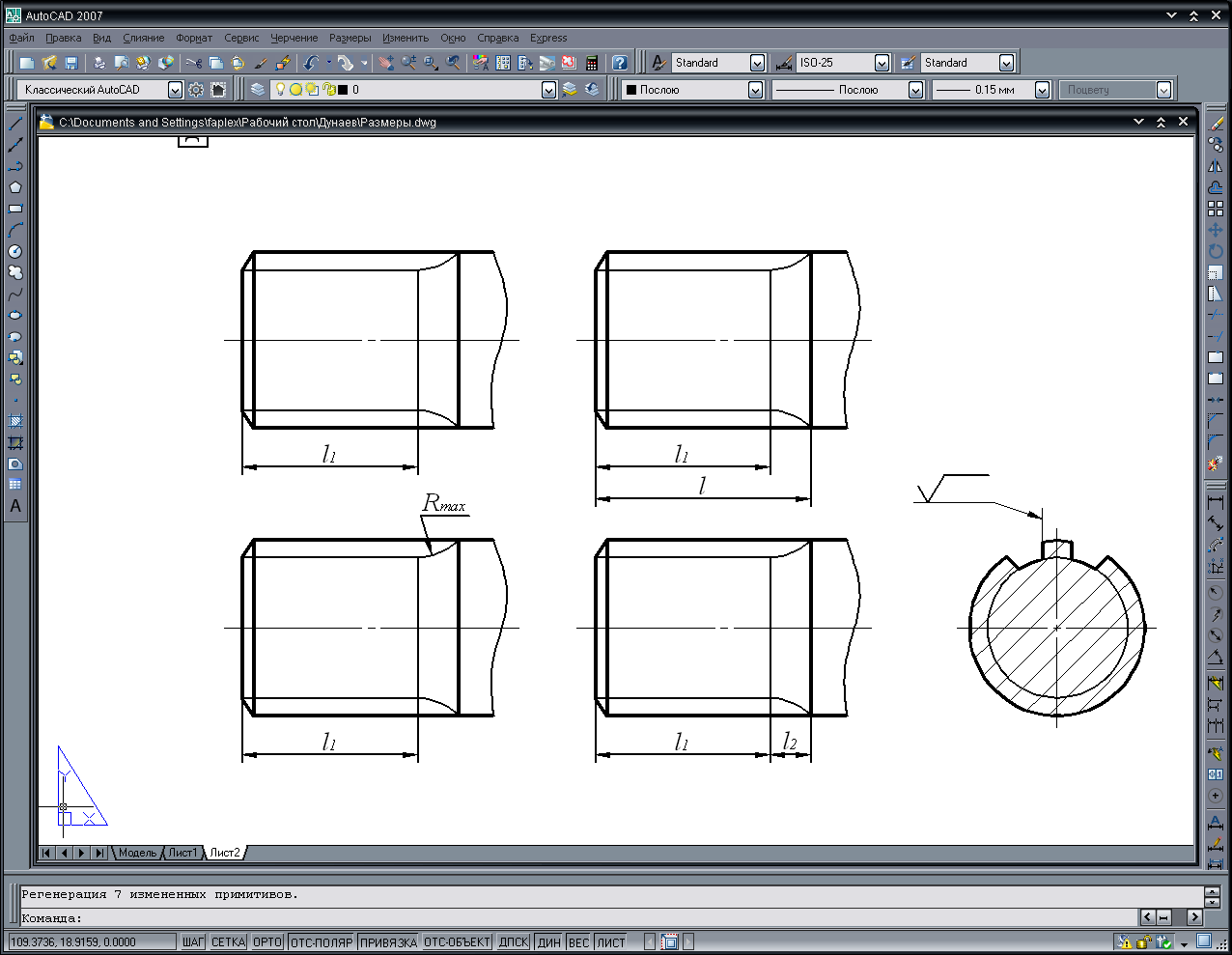

Рисунок 1.11 – Чертежи шлицевых элементы валов

На чертежах валов, имеющих элементы шлицевых соединений, по ГОСТ 2.409-74 указывают длину l1 зубьев полного профиля до сбега (рисунок 1.11). Если нужно ограничить выход инструмента, дополнительно показывают размер l или Rmax, или l2. Для обозначения шероховатости на боковых поверхностях показывают профиль одного зуба.

Условное обозначение элементов шлицевого соединения вала по соответствующему стандарту приводят на полке линии-выноски или в технических требованиях.