- •Философия и ее предназначение. Место и роль философии в обществе.

- •18.Природа как объект философского осмысления. Глобальные экологические проблемы современности.

- •19. Человек как объект философского осмысления.

- •20.Сознание, его сущность и формы. Сознание и бессознательное.

- •21.Язык и мышление. Искусственные языки и их роль в познании.

- •22.Теория познания. Формы познания: научные и вненаучные.

- •23.Научное познание его специфика и функции. Истина в познании.

- •24.Экзистенциализм и его представители. Свобода и проблема выбора.

- •25.Современная философия техники.

- •26.Культура как предмет философского осмысления. Культура и циви-

- •27.Основные современные концепции социальной философии.

- •28.Общество как предмет философского осмысления. Основные формы

- •29.Основные принципы философии прагматизма и ее представители.

- •30.Герменевтика: философия и метод. Представители герменевтического

- •31.Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.

- •32.Философия революционеров-демократов в России. Западничество и

- •33.Основные философские учения русской философии конца 19 - начала

- •20 Веков.

- •34.Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.

- •35.Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные

Философия и ее предназначение. Место и роль философии в обществе.

Предмет философии – философия – наука, которая изучает наиболее общие законы развития природы, общества и познания(правильное и бесполезное определение). Предмет философии – рассматривает наиболее важные связи в системе «мир- человек»

Назначение философии – поиск удела человека, обеспечение его бытия в причудливом мире, а в конечном счете в возвышении человека, в обеспечении его совершенствования. Общую структуру философского знания составляют четыре основных раздела: онтология(учение о бытие), гносеология(учение о познании), человек, общество.

Специфика философской мудрости состоит в ее нацеленности на смыслы максимально всеохватной (общей, предельной, целостной) и вместе с тем фундаментальной значимости.

Функции философии:

1.Регулятивные и организующие(методология) – определение способов достижения какой-либо цели (имеются в виду фундаментальные методы философии, например, исторический метод – всегда есть резон учитывать историю интересующих вас проблем)

2.Объяснителная (когнитивная)

3.Аксологическая (“аксо”–ценность, помогает человеку осознать смысл жизни и определить ценности).

Подводя итог, еще раз определим природу и назначение философии, обратившись к высказываниям великих, которые, заметьте, образуют известную гармонию. Грек Платон в своих диалогах "Федон" и "Федр" вкладывает в уста Сократаразмышление о том, что под воздействием философии душа человека очищается и человек "становится подлинно совершенным". Француз Монтенъ видит конечную цель философии в добродетели. Англичанин Гоббс считает, что недостаток философии причиняет много страданий, "назначение философии заключается, таким образом, в том, что благодаря ей мы можем использовать к нашей выгоде предвидимые нами действия и на основании наших знаний по мере сил и способностей планомерно вызывать эти действия для умножения жизненных благ". Немец Гуссерль формулирует бесконечную задачу философии как "функцию свободной и универсальной теоретической рефлексии, ох-шггмвающей также все идеалы и всеобщий идеал, т.е. универ-<:ум всех норм". Русский В.С.Соловъев видит назначение философии в стремлении "к духовной цельности человеческого существования". С ним согласен другой наш соотечественник Н.А.Бердяев: философия есть часть, опыт, акт жизни, значение которого выступает как "творческий прорыв к смыслу бытия". Немецкий мыслительХайдеггер характеризует философию как "последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его целиком и постоянно".

2. Философия как мировоззрение. Типы мировоззрения (мифологическое,

религиозное, научное).

Порой, философию определяют как мировоззрение - воззрение на мир в целом. Однако нельзя забывать о том, что философская картина мира - это всегда картина с продолжением философские представления непременно нуждаются в дальнейшей конкретизации. Без этого конкретизации философия остается собранием предварительных суждений. Таким образом, философию допустимо определить как мировоззрение, но оно всегда будет нуждаться в интерпретации на основе данных науки, практики и искусства. (мировоззренческая функция).

Различают следующие типы мировоззрения: миф, религия, философия. Исторически первым был мифологический взгляд на мир.

Миф — это:

1. общественное сознание, способ самовыражения древнего общества.

2. наиболее ранняя форма духовной культуры человечества, в которой соединены зачатки знаний, элементы верований, политических взглядов, различных видов искусства, собственно философии.

3. единая, синкретическая форма сознания, выражающая миропонимание и мировосприятие тогдашней эпохи.

В мифах такого рода содержатся попытки ответа на вопросы о происхождении и строении Вселенной, о важнейших явлениях природы — солнечных и лунных затмениях, наводнениях, падениях метеоритов и др., о мировой гармонии. Многочисленные мифы о происхождении человека, стадиях его жизни, проблеме жизни и смерти. Библия — одно из важнейших явлений духовной культуры — тоже базируется в известных пределах на мифологическом фундаменте1.

Особое место принадлежит в мифах проблеме культурных достижений человека; мифологический — это не значит полностью оторванный от реальной практики, смысла, элементов науки и т. д.

Для мифологического мировоззрения характерны следующие черты:

- эмоционально-образная форма,

- очеловечивание природы,

- отсутствие рефлексии,

- утилитарная направленность.

Очеловечивание природы в мифах проявлялось в переносе человеческих черт на окружающий мир, в олицетворении и одушевлении космоса, природных сил. Мифологии свойственны нежесткие разграничения мира природы и человека, мысли и эмоций, художественных образов и научного знания.

Рефлексия (работа сознания, мысли человека над собственным сознанием; размышление над своими взглядами, психическим состоянием, их оценка, т. е. размышление над собственными размышлениями) в мифологическом мировоззрении отсутствует.

Утилитарная направленность мифологии проявляется в том, что решаемые ею мировоззренческие проблемы тесно связаны с практическими задачами: на удачу, счастливую жизнь, защиту от голода, болезней, нужды и т. д.

В мифологии практически создавалась система ценностей, принятая в данном обществе, осуществлялся поиск единых оснований природы и человека, природы и общества.

Религия (от лат. religio — благочестие, святость) есть форма мировоззрения, фундаментом которого служит вера в наличие тех или иных сверхъестественных сил, которые играют ведущую роль в окружающем человека мире и конкретно в судьбе каждого из нас2. Миф и религия взаимосвязаны.

Религия опирается на образно-эмоциональную, чувственно-наглядную форму восприятия. Верующий человек — субъект религиозного сознания. Такой человек переживает в реальных эмоциях свое видение Бога, различных картин, связанных с особенностями того или иного религиозного направления. Важнейшими атрибутами религии являются вера и культ. Религия - не рефлексивный тип мировоззрения.

Вера — это способ осознания мира религиозным сознанием, особые состояния религиозного сознания субъекта.

Религиозных течений много. Только в России их свыше 40. В рамках религиозных систем, религиозного сознания большое значение приобретают этические представления, нормы, идеалы, ценности (этика конфуцианства, десять заповедей в христианской религии и т. д.).

В религиозном сознании культивируются чувства любви человека к человеку, терпимости, сострадания, совести, милосердия. Религия формирует духовный мир человека.

Несмотря на близость религии и философии, они различны — идеализм философский есть теоретическая основа религии.

Идеализм и религия как мировоззрения часто решают сходные задачи по объяснению мира, а также воздействия на сознание и поведение человека.

Их различие состоит в том, что философия есть отражение мира в теоретической, рационально понятной форме. В философии сформировался жесткий категориальный аппарат: логос, причинность, закон, идея, необходимость и т. д.

Язык философии — не образы, не картинки, а категории, понятия. Философия обычно сводит дело к логичности, к доказательствам. Положения философии не просто утверждаются, а выводятся, доказываются в соответствующей систематизированной, логически упорядоченной форме.

Философия согласно историческим свидетельствам, слово «философ» впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) по отношению к людям, стремящимся к высокой мудрости и правильному образу жизни3.

На олимпийских играх, говорил Пифагор, можно видеть людей трех основных типов. Одни приходят, чтобы торговать — они стремятся к роскоши и богатству. Другие хотят прославиться — это рабы славы. Третьи — мудры, они довольствуются наблюдениями. Их не терзает страсть к богатству и славе, они свободны от страстей, а потому это свободные люди.

Развитие философии означало не только отмежевание от мифологии, но и выход от тесных рамок обыденного сознания, преодоление его ограниченности.

Любовь к истине и мудрости представляла из себя совершенно новую ценностную ступень развития духовной культуры. Именно мудрость, истина становились высшей ценностью.

Философия относится к рефлексивному типу мировоззрения, т.е. такому, в котором содержатся размышления над собственными представлениями о мире и месте человека в этом мире. Взгляд на свое мышление, свое сознание со стороны — одна из черт философского сознания.

По своей природе философия требует размышления, сомнения, допускает критику идей, отказ от веры в те догматы и постулаты, которые утверждаются массовой практикой верующих. Философия ставит под сомнение предельные основания бытия, включая само существование мира, в том числе такой вопрос — как возможен мир? Философия формировалась в борьбе с религиозно-мифологическим сознанием, она рационально объясняла мир. Исходные типы мировоззрения сохраняются на протяжении всей истории. «Чистые» типы мировоззрения практически не встречаются, во всяком случае, они редки и в реальной жизни образуют сложные и противоречивые сочетания. Положения философии не просто утверждаются, выводятся, доказываются в соответствующей систематизированной, логически упорядоченной форме.

Однако не следует забывать, что философия не совпадает с мировоззрением, являясь лишь теоретическим ядром последнего. Философия судит о единой для всех явлений мира основе, ищет в ней условия его единства и целостности.

3.Философия Древнего Востока: Индия и Китай.

Философия Древнего Востока является не много старше европейской философии. Именно тут сформировались главные мировоззренческие концепции, в которых как мифы так и религия объединились с научными учениями. Наиболее влиятельные и известные философские учения были в Индии и Китае. Общими чертами, которые были характерны философии Древнего Востока, считаются следующие.

Ну, во-первых, они характеризовались как неполные отделение предфилософии. Во-вторых, философию древнего Востока характеризовало то, что научные знания существенным и адекватным образом в философии не отображались. В-третьих, данной философии характерен традиционализм. В отличие от западной философии, в которой был характерен скепсис в ее поисках истины, древневосточная философия отрицала сомнения, она базировалась на постоянстве традиций а так же на преемственности поколений.

Самые первые философские учения появились в Ассирии, Вавилоне, Месопотамии и Египте. Здесь на границе IV-III тыс. до н.э. уже возникла письменность, что означало возникновение зачатков абстрактной мысли. Многие народы Древнего Востока в данный период еще не имели основных упорядоченных общефилософских систем, однако уровень становления искусства и наук был уже на достаточно высоком уровне. В Древнем Египте к примеру, философская мысль начинала свой путь от религиозного понятия к логическому, философскому истолкованию мифов. В Древнем Вавилоне возникновение философии было связано со стремительным развитием научных знаний, а так же с формированием особого рационального отношения к как к природе так и к людям.

В середине I -ого тысячелетия до н.э. в Индии и в Китае начала образовываться собственная оригинальная философия – это была древневосточная философия. В этих государствах в особенных экономических, общественно-политических, социальных и духовных условиях была присуща особая духовная атмосфера, которая в большей мере способствовала рождению философской идеи. Философия Древнего Востокапоявилась как разрешение противоречий, которые присутствовали между мифологическим толкованием мироздания и новым знаниями и мышлением. Однако появилась древневосточная философия не из мифологии, а из мировоззренческих переходных форм, именно их можно толковать как предфилософию. На этом уровне формирования знаний наряду с мифами есть и особенные «философемы», т.е неразвитые зачатки философской идеи.

Закономерности становления философии Древнего Китая, а так же Древней Индии имеют единые закономерности. Прежде всего, самосознание двух древнейших народов конструировалось в основном на основе родовых субстанциально-генетических взаимосвязях. В самых первых концепциях мировоззрения природа и человек трактовались как отдельные части единого целого. Виды познания в этих философиях были очень похожи. Кроме того, род был основной движущей силой изменения сознания людей. Еще для китайской и индийской культуры было свойственна оппозиция телесного и духовного . Поэтому именно в этих странах в качестве предфилософской идеи возникли мифы, ритуалы и табу как основы становления философии.

Первая философия Древнего Востока закладывала основной фундаментальные для основания для так называемого культурного традиционализма глубоко в сознание человека. По сути, данная философия начинает обслуживать социально-экономические интересы системы, которые в этих 2-ух странах просуществовали до ХХ в. Философия Индии и Китая обладала собственными индивидуальными особенностями. В Китае философские школы соотносились с конфуцианством, в Индии с буддизмом и брахманизмом. В Индии ни одна из школ не сумела приобрести свой официальный приоритет, однако в Китае, конфуцианство достигло статуса официальной идеологии страны.

4. Проблема бытия в античной философии.

Проблема бытия была сформулирована в античной философии на самом первом этапе ее существования. Первые греческие натурфилософы стремились выявить предельные основы, первоначала мира, гарантирующие его стабильность. Первоначала в античной натурфилософии представлялись в качестве стихий: огонь, вода, воздух. Размышляя о первоначалах, греческие философы вряд ли имели в виду конкретные огонь или воду. Послемилетцев (философская школа) проблема бытия в иной, более абстрактной форме была поставлена элеатами. Элеаты продолжили поиск такого бытия, которое в своей неизменности и вечности было бы дано уму, а не чувствам, фиксирующим лишь изменчивость и множественность. Парменид сформулировал основной тезис своих размышлений следующим образом: бытие есть, а небытия нет. Он считал, что: а) бытие есть всегда, оно не возникает и не исчезает, т. е. оно вечно; б) бытие неподвижно и неизменно; в) бытие — это замкнутый шар (сфера), что означает его ограниченность и завершенность; г) знания о бытии мы получаем с помощью разума, ибо чувства вводят нас в заблуждение. Бытие элеатов едино и неизменно, абсолютно не возникает и не уничтожается, оно — вся возможная полнота совершенств.

Итак, мысль есть бытие, а бытие есть мысль. То, что не мыслится непротиворечивым образом, не существует. Основываясь на этом положении Парменида и развивая его, Зенон сформулировал свои апории о невозможности движения. Невозможность непротиворечиво помыслить движение привела элеатов к выводу об иллюзорности множественности и изменчивости мира. Таким образом, элеаты с помощью понятия непротиворечивого мышления удерживали мир от опрокидывания в изменчивость и множественность, т.е., по их мнению, в хаос и небытие.

Использовав идеи Парменида о неизменности бытия, с одной стороны, и идеи Гераклита об абсолютной изменчивости бытия — с другой, Платон создает собственную онтологическую систему. В философии Платона бытие подразделяется на три уровня: а) умопостигаемое бытие вечных, бестелесных идей, которые первичны; б) чувственно постигаемое бытие вещей, которые производны от идей; в) бытие предметов искусства.

По его мнению, истинно сущим бытием являются эйдосы, идеи, им противостоит мир небытия — материи. Между миром бытия и небытия балансирует мир чувственных вещей. Бытие чувственных вещей — это, согласно Платону, бытие по мнению, а не по истине. Эйдосы упорядочены в строгую иерархию, на вершине которой располагается идея Блага. Благо, в свою очередь, объемлет три эйдоса: истину, добро и красоту. Платон, в отличие от элеатов, не исключает становления, однако связывает его только с миром чувственных вещей, бытие которых неподлинно, ибо истинное бытие, по его мнению, неподвижно.

Уже в Античности появляются противники теории единого бытия, к которым относятся прежде всего софисты и киники. Философы-релятивисты настаивали на самодостаточности субъективного человеческого разума, который не нуждается в идее единого и неизменного бытия. Бытие, понятое в качестве абсолюта, тяготит индивидуальный ум, принуждая его к соразмерности с собой. По мысли этих античных анархистов, человек должен жить только в согласии с самим собой, без оглядок на абсолютное бытие, волю богов или общепринятые истины.

5. Проблема человека и общества в античной философии.

В античной культуре человеческая личность не имеет такого колоссального и абсолютизированного значения, как в более поздней европейской культуре. В ранней древнегреческой философии господствовало представление о человеке как составной части некоего объективного миропорядка: космоса (греч. - порядок в армейской и государственной общности), природы, логоса (греч. – слово, смысл), идей и сущностей. При этом женскую способность к деторождению греки оценивали как связь женщины с плодородием природы. Человек же стал человеком, обладающим законами, благодаря культуре, отличающей его от природы и животных, где торжествует сила. В античности начинается и завершается переход от архаичного культа плодородия к культу рациональных богов. Греческая мифология представляет собой наглядную картину замены женских богинь, символизирующих связь с землей и природой, мужскими богами, утверждающими власть законов, установленных человеком. С начала развития философской мысли женственное/феминное символически ассоциировалось с тем, что противоположно разуму – с темными силами богинь земли. В греческой ментальности доплатоновского периода мужской и женский миры были строго разведены, причем мужской мир занимал гораздо более высокое положение, что связывалось с эстетическими и этическими канонами, которые первоначально действовали на уровне мифологии, а затем были развиты в литературе и философии предклассического и классического периодов. В мифе о ящике Пандоры ранние языческие представления о женщине, которая несет зло, обретают окончательную литературную форму с тем, чтобы стать чрезвычайно влиятельными этическими суждениями. Первоначально Пандора была, видимо, одним из вариантов средиземноморской богини плодородия. Первый известный по имени древнегреческий поэт Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.) считает, что она принесла с собой сексуальность, которая положила конец Золотому веку, когда «мужчины жили на земле, свободные от всех зол, свободные и от тяжкого труда и от всяких докучливых болезней». Пандора породила «проклятый женский род – чуму, с которой приходится жить мужчинам». Появлению того, что рассматривается как зло для мужской части человечества, предшествовала женщина с ее исключительным свойством, сексуальностью. В дидактической эпической поэме «Труды и дни» Гесиод изображает Пандору и все с нею связанное как опасную соблазнительницу «с умом суки и воровской природой», полную «жестокого желания и страсти, иссушающей тело», как «ложь и коварные слова – душу», как гадюку, посланную Зевсом, дабы «уничтожить мужчин». Одним из самых эффективных средств подавления феминного являются доктрины о природе и происхождении женщины, приписывающие исключительно ей все опасности и все зло, которое связано с сексуальностью. Интересно, что греки, желая возвысить сексуальность, приветствовали плодородие и возвеличивали фаллос, желая же опорочить ее, поминали Пандору.

Род/пол – психологическая самооценка, сформированная под влиянием культурно усвоенной половой принадлежности (Миллет).

6. Особенности и основные проблемы средневековой философии.

Схоластика и её представители.

Средневековая философия принадлежит в основном эпохе феодализма (V-XV вв.). Вся духовная культура этого периода была подчинена интересам и контролю церкви, защите и обоснованию религиозных догматов о Боге и его творении мира. Господствующим мировоззрением этой эпохи была религия, поэтому центральная идея средневековой философии – идея монотеистического Бога.

Особенностью средневековой философии является сплав теологии и античной философской мысли. Теоретическое мышление средневековья в своей основетеоцентрично. Бог, а не космос представляются первопричиной, творцом всего сущего, а его воля безраздельно господствующей над миром силой. Философия и религия здесь настолько переплетены, что философию Фома Аквинский характеризовал не иначе, как «служанку богословия». Источниками средневековой европейской философии выступили преимущественно идеалистические или идеалистически истолкованные философские воззрения античности, особенно учения Платона и Аристотеля.

Основными принципами средневековой философии были: креационизм – идея сотворения мира Богом из ничего; провиденциализм – понимание истории как осуществления заранее предусмотренного Богом плана спасения человека;теодицея – как оправдание Бога в связи с наличие в мире зла; символизм – своеобразное умение человека находить скрытое значение того или иного предмета; откровение – непосредственное волеизъявление Бога, принимаемое субъектом как абсолютный критерий человеческого поведения и познания. В развитии средневековой философии можно выделить два этапа – патристику и схоластику.

Временные рамки средневековой философии определяются протяженностью самой эпохи средневековья, которая продолжается с IV по XIV вв. Главное культурное содержание этой тысячелетней эпохи связано с мировоззрением, выработанным христианской религией с ее доктринами единобожия, Боговоплощения, искупления и воскресения. Поскольку средневековье хронологически следует за античностью, то средневековая философия не только ассимилировала, но и творчески переработала многие достижения античной философии для того, чтобы придать рациональную форму радикально новым идеям христианства, чуждым для античной культуры. К таким идеям относятся, прежде всего, теоцентризм, креационизм, провиденциализм, откровение. Соответственно, как два краеугольных камня, в основании средневековойфилософии лежат, с одной стороны - Священное писание, а с другой - платонизм и неоплатонизм.

Теоцентризм - это больше, чем идея или принцип, это базовая установка не только средневековой философии, но и культуры в целом, согласно которой центром и началом всего существующего является Бог (theos - бог (греч.). Бог мыслится как «всевышний», т.е. превосходящий все, бесконечный, всемогущий, абсолютно нематериальный и вместе с тем являющийся личностью.

Креационизм - это учение о том, что вес существующее сотворено Богом из ничего по Его благой воле. Из этого следует, в частности, что материя не является вечной, как думали античные философы. Вместе с тем, она становится этически нейтральной, т.е. сама по себе материя не может быть ни добром, ни злом, более того, она предназначена к тому, чтобы стать вместилищем Бога. Это важно, поскольку в философии Платона и неоплатонников, у орфиков и пифагорейцев, в различных религиозно-философских учениях восточного происхождения и особенно в гностицизме и манихействе материя расценивалась однозначно негативно, а тело - как темница души.

Воля Бога предназначила миру определенную цель и ведет к ней мир, действуя скрытым образом. В этом заключается принцип провиденциализма. Последний принцип также предполагает иное по сравнению с античностью понимание истории. Если в античности времени приписывалось свойство цикличности, т.е. оно движется по кругу, возобновляя идеальные культурные образцы, содержащиеся в мифах, то в христианском понимании истории поэтапно воплощает в себе божественный замысел и может быть представлена в форме линии с началом и концом. Принцип откровения предполагает, что познание истины возможно как результат ее откровения Богом человеческому разуму.

Еще один важнейший принцип христианского мышления - принцип персонализма. Данный принцип связан с библейским учением о человеке как образе и подобии Божием, а также сучением о бессмертии души. Следствием этого в христианстве явилось понимание конкретного человека как уникальной личности, обладающей бесконечным потенциалом уподобления и приближения к Богу. Принцип персонализма также предполагает особое внимание к внутреннему миру личности.

Схола́стика (греч. σχολαστικός — учёный, Scholia — «школа») — систематическая европейская средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского(католического) богословия и логики Аристотеля. Схоластика характеризуется соединением теологодогматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам. В повседневном общении схоластикой часто называют знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлечённых рассуждениях, не проверяемых опытом.

Отличительные черты[править | править вики-текст]

Составление «Сумм» — всеобъемлющих компендиумов по тому или иному вопросу.

Доскональное изучение поставленного вопроса со скрупулёзным рассмотрением всех возможных случаев и опровержением неортодоксальных воззрений.

Высокая культура цитирования.

Основная проблематика[править | править вики-текст]

Вера и знание

Доказательство бытия Бога

Общее и единичное (проблема универсалий)

(лат. scholastica, от греч. scholastikos — школьный, ученый) — тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным подчинением примату теологии, соединением догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к формально-логической проблематике; получил наиболее полное развитие и господство в Зап. Европе в Средние века. Истоки С. восходят к позднеантич. философии, прежде всего к Проклу (установка на вычитывание ответов на все вопросы из текстов Платона, энциклопедическое суммирование разнообразной проблематики, соединение мистических предпосылок с рассудочными выводами). Христианская патристика подходит к С. по мере завершения работы над догматическими основами церковной доктрины (Иоанн Дамаскин). Ранняя С. (11—12 вв.) сложилась в условиях подъема феодальной цивилизации и папской власти; она находилась под влиянием августиновского платонизма (Ансельм Кентерберийский). Противоположные позиции впервые выявляются в споре об универсалиях — реализм (Гильом из Шампо) и номинализм(Росцеллин), а также промежуточная позиция — концептуализм (П. Абеляр). В этот период С. нередко выступает как оппозиционное течение; не только доктрины отдельных «еретиков», но принцип схоластического рационализма как таковой вызывает нападки со стороны поборников чистоты веры (Петра Дамиани, Ланфранка, Бернара Клервоского и др.). Зрел ая С. (12—13 вв.) развивалась в средневековых ун-тах; ее общеевропейским центром был Парижский ун-т. Платонизм (переживший смелое натуралистическое истолкование в философии шартрской школы и во многом предвосхитившей тенденции Возрождения) постепенно вытесняется аристотелизмом, в интерпретации которого происходит размежевание между «еретическим» аверроизмом, отрицавшим реальность личной души и учившим о единой безличной интеллектуальной душе во всех существах (Сигер Брабантский), и ортодоксальным направлением С., подчинившим онтологию Аристотеля христианским представлениям о личном Боге, личной душе и сотворенном космосе (Альберт Великий и особенно Фома Аквинский). Поздняя С. (13—14 вв.) испытала воздействие обострившихся идейных противоречий эпохи развитого феодализма. Иоанн Дунс Скот противопоставил интеллектуализму системы Фомы Аквинского свой волюнтаризм, отказ от завершенной системы и острый интерес к индивидуальному бытию. Оппозиционные представители этого периода (Оккам, отчасти Никола Орем) все энергичнее настаивают на теории двойственной истины, разрушавшей схоластическую «гармонию» веры и разума. Возрождение оттеснило С. на периферию умственной жизни. Частичное оживление традиций С. произошло в т.н. второй С. (16—17 вв.), развивавшейся в период Контрреформации, гл. обр. в Испании (Ф. де Витория, Ф. Суарес, Г. Васкес, М. Молина). Просвещение нанесло второй С. решающий удар. Вкон. 19—20 в. традиции С. возрождаются в неотомизме. С. возникла в условиях, когда религия представала одновременно и как универсальная форма не собственно религиозного содержания. Подчинение мыслиавторитету догмата (формула Петра Дамиани «философия есть служанка богословия») присуще ортодоксальной С. наравне со всеми др. типами правоверно-церковного мировоззрения; специфично для С. то, что сам характер отношений между разумом и догматом мыслился при несомненной авторитарности довольно рассудочным. Как Священное Писание и Священное Предание, так и наследие антич. философии, активно использовавшееся С. выступали в ней в качестве замкнутого нормативного текста. Предполагалось, что всякое знание имеет два уровня — сверхъестественное знание, даваемое в «откровении», и естественное, отыскиваемое человеческим разумом; норму первого содержат тексты Библии, сопровождаемые авторитетными комментариями отцов церкви, норму второго — тексты Платона и особенно Аристотеля, окруженные авторитетными комментариями позднеантичных и араб. философов. Потенциально в тех и др. текстах уже дана «вечная истина»; чтобы актуализировать ее, надо вывести из текстов полноту их логических следствий при помощи цепи правильно построенных умозаключений (ср. характерный для зрелой С. жанр суммы — итогового энциклопедического сочинения). Мышление С. постоянно идет путем дедукции и почти не знает индукции; его основная форма — силлогизм. В известном смысле вся С. есть философствование в формах интерпретации текста. В этом она противоположна новоевропейской науке с ее стремлением открыть истину черезанализ опыта, а также мистике с ее стремлением «узреть» истину в экстатическом созерцании. Обыденная С. в которой «таинства веры» превращались в ходовые образцы логических задач, вызывала уже в Средние века протесты не только представителей вольнодумства, но и ревнителей веры («...нелепо спорить о Троице на перекрестках и превращать предвечное рождение Бога-Сына... в поприще публичного состязания», — восклицал в кон. 12 в. Петр из Блуа). Осознание того, что авторитеты противоречат друг другу (афоризмы типа «У авторитета — восковой нос» (который можно повернуть, куда угодно), «Аргумент от авторитета — слабейший» были распространены среди самых ортодоксальных схоластов), явилось одним из важных импульсов для становления С. Сопоставление взаимоисключающих текстов было введено гонимым Абеляром (в соч. «Да и нет»), но вскоре стало общепринятой формой: противоречия теологического и филос. предания подлежат систематизации, и должна быть установлена иерархия авторитетов. Специфику схоластического рационализма нельзя понять вне его связи с традицией юридического мышления (римское правобыло в Зап. Европе одной из наиболее жизнестойких частей антич. наследия). В С. имеет место юридическая окраска онтологических категорий и онтологизация юридических категорий; бытие мира и человека, соотносимое с бытием Бога, описывается как совокупность правовых отношений или их аналогов; сами приемы выведения частного из общего, заключений по аналогии и т.п. напоминают разработку юридических казусов. Ориентация на жестко фиксированные правила мышления помогла С. сохранитьпреемственность интеллектуальных навыков, необходимый понятийно-терминологический аппарат через реставрацию антич. наследия в предельно формализованном виде (даже резко критиковавшие С. мыслители Нового времени вплоть до эпохи Просвещения и нем. классического идеализма включительно принуждены были широко пользоваться схоластической лексикой). Утверждая догматическую сумму представлений, С. не способствовала развитию естественных наук, однако ее структура оказалась благоприятной для таких, напр., областей знания, как логика; достижения схоластов в этой сфере предвосхищают современную постановку многих вопросов, в частности математической логики. Гуманисты Возрождения и особенно философы Просвещения в борьбе со средневековыми традициями выступили против С. подчеркивая все мертвое в ней и превратив само слово «С.» в бранную кличку бесплодного и бессодержательного умствования, пустой словесной игры.

7. Философия гуманизма, натурфилософия и философия науки эпохи Возрождения.

Гуманизм представляет собой первый период философской мысли эпохи Возрождения. Он охватывает период времени примерно в сто лет - от середины XIV до середины XV в. Идеология гуманизма становится философской мыслью эпохи, отвоевывая в борьбе со схоластикой право быть философией. Речь шла о глубочайшем перевороте во всей системе философского знания. По-новому предстает характер философствования, источники философии, стиль мышления, сам облик философа, его место в обществе. Гуманисты не были философами-профессионалами. Профессиональная, т.е. «школьная» (а именно таков смысл самого термина «схоластическая»), философия по-прежнему существовала в рамках узаконенных общественных структур. Кафедры философия и теологии университетов еще долгое время оставались в руках представителей традиционного знания; университеты, монашеские ордена, монастырские школы оставались верны средневековой традиции, в них продолжали спорить номиналисты и реалистыXII, на публичных диспутах блистали остроумными аргументами сторонники «пути Фомы» и «пути Дунса Скота», спорили оккамисты и аверроисты. Гуманизм зарождается и развивается вне этой традиции. Кружки ученых собеседников в городах-коммунах, на виллах богатых патрициев, при дворах меценатствующих синьоров становятся средоточием духовной жизни, очагами новой гуманистической культуры. Гуманисты - ученые без ученых степеней и званий, гордые своей, новой образованностью, политические деятели городских коммун, публицисты, поэты, филологи, риторы, дипломаты, педагоги, люди новой среды - определяют и характер новой философии. Они самовольно и самозванно присваивают себе имя «философов». Никакие университеты и орденские капитулы не присваивали им званий докторов и магистров искусств или теологии, что было первым условием для профессиональных занятий философией в средневековых университетах. Но это не было посягательством на не принадлежащее им звание: в сами понятия «философ» и «философия» они вкладывали иной, чуждый схоластике смысл. Тех, профессиональных, философов они философами не считали, их школьную философию отвергали, и не могли, естественно, рассчитывать на официальное признание.

Натурфилосо́фия (от лат. natura — природа) — исторический термин, обозначавший (примерно до XVIII века) философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания[1]. Впервые термин «philosophia naturalis» встречается у Сенеки. Натурфилософия возникла в античную эпоху как попытка найти «конечные причины» и фундаментальные закономерности природных явлений. Яркими представителями натурфилософии в средние века являлись схоласты. Большинство натурфилософских систем до XVIII века были чисто умозрительными; с появлением классической физики натурфилософия быстро вытесняется философией науки, отсекающей всякую гипотезу, которая не представляется необходимой для доказательства. Тем не менее, различные натурфилософские системы появлялись в XIX и XX веках.

Под натурфилософией обычно понимается философская и естественно-научная дисциплина, в рамках которой делается попытка свести все доступные на данный момент знания о природе в единую систему, основанную на некоторых исходных принципах. Неизбежные пробелы в естественно-научных знаниях заполнялись при этом экстраполяцией уже известных фактов, основанной на принятой в данную эпоху научной картиной мира. В круг интересов натурфилософов попадали вопросы космологии, космогонии, строения вещества, сущности движения. Различные натурфилософские системы включали такие важнейшие естественнонаучные понятия, как субстанция, материя, пространство, время, движение, закон природы и др.

Эпоха Возрождения для наиболее передовых стран Европы — это эпоха зарождения капиталистических отношений, складывания национальных государств и абсолютных монархий, эпоха возвышения буржуазии в борьбе с феодальной реакцией, эпоха глубоких социальных конфликтов — крестьянской войны в Германии, религиозных войн во Франции и Нидерландской буржуазной революции.

Философия эпохи Возрождения теснейшим образом связана с развитием современного ей естествознания, с великими географическими открытиями, с успехами в области естествознания (рост объема знаний о живой природе, сделаны первые шаги в области систематизации растений), медицины (возникновение научной анатомии, открытие кровообращения, исследования причин эпидемических заболеваний), математики, механики, астрономии. Особенную роль в развитии онтологических представлений сыграло создание Коперником новой космологии.

Развитие естествознания вытекало из потребностей развития нового буржуазного способа производства, зачатки которого начали формироваться в XIV — XVI вв. в городах западной Европы.

Эпоха Возрождения получила свое название от того, что она шла под лозунгом возрождения классической древности. Решающую роль при этом играло обращение к философии древних греков и римлян. Вместе с тем в резкой полемике против схоластической традиции осуществлялось не только усвоение знаний, накопленных в античности, но и оригинальная их переработка. В философии эпохи Возрождения мы встречаемся с оригинальными модификациями аристотелизма и платонизма, стоической и эпикурейской философской мысли. Попытки согласовать идеи представителей разных школ и направлений прошлого использовались для поисков ответов на новые философские вопросы, которые ставились перед философами самой жизнью.

Философская мысль Возрождения создает новую картину мира, основывающуюся на представлении о том, что Бог растворен в природе. Это отождествление Бога и природы называется пантеизмом. При этом Бог рассматривается совечным миру и сливающимся с законом естественной необходимости, а природа выступает как овеществленное первоначало всех вещей.

Философию Возрождения отличает ярко выраженный антропоцентризм. Человек является не только важнейшим объектом философского рассмотрения, но и оказывается центральным звеном всей цепи космического бытия. Для гуманистической философии Возрождения характерно рассмотрение человека прежде всего в его земном предназначении.

В эволюции философской мысли эпохи Возрождения представляется возможным выделить три характерных периода: гуманистический, или антропоцентрический, противопоставляющий средневековому теоцентризму интерес к человеку в его отношениях с миром; неоплатонический, связанный с постановкой широких онтологических проблем, т. е. значительно расширивший представления о бытии, материи, движении, пространстве и времени; натурфилософский. Первый из них характеризует философскую мысль в период времени с середины XIV в. до середины XV в., второй — с середины XV в. до первой половины XVI в., третий — вторую половину XVI в. и начало XVII в..

8. Философия Нового времени. Становление эмпиризма и рационализма.

Философия Нового времени — период развития философии в западной Европе в XVII—XVIII веках, характеризующийся становлением капитализма, бурным развитием науки и техники, формированием экспериментально-математического мировоззрения. Этот период иногда называют эпохой научной революции. Иногда в философию Нового времени включают также, полностью или частично, философию XIX века.

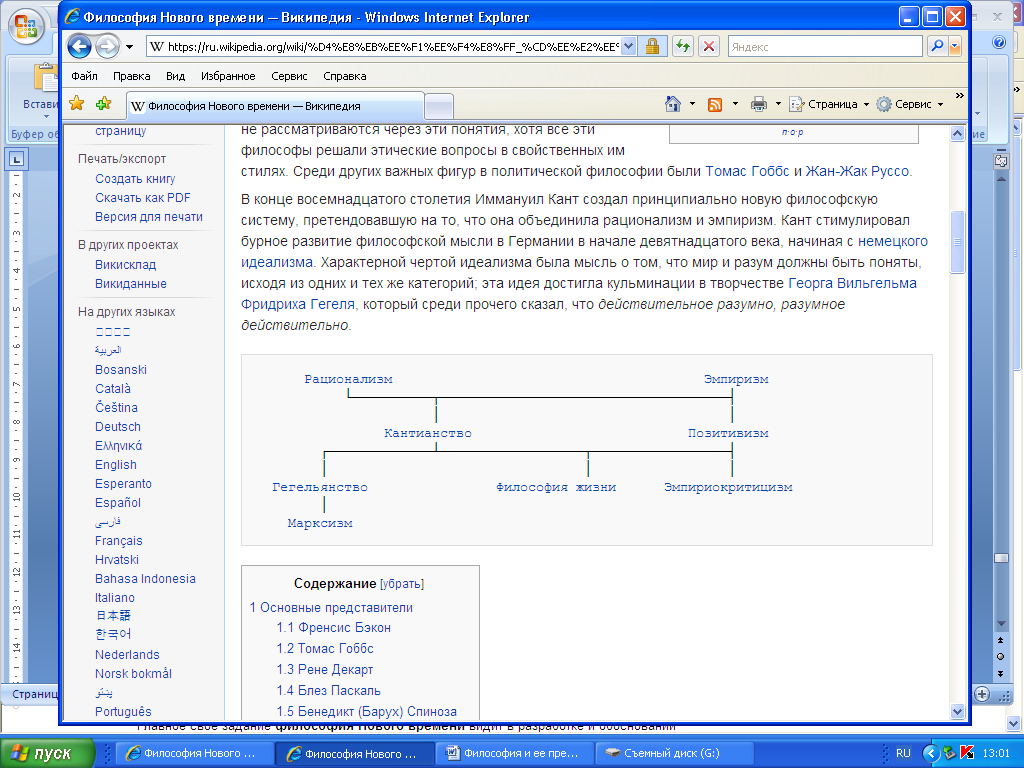

Ключевые фигуры в философии разума, эпистемологии и метафизике семнадцатого и восемнадцатого столетий разделяются на две основные группы. Рационалисты, главным образом во Франции и Германии, предполагали, что всё знание должно начинаться с определённых «врождённых идей», присутствующих в уме. Главными представителями этого направления были Рене Декарт, Барух Спиноза, Готфрид Лейбниц и Николай Мальбранш. Эмпиристы, напротив, считали, что знание должно начинаться с чувственного опыта. Ключевые фигуры этого направления — Джон Локк, Джордж Беркли и Дэвид Юм. (Сами понятия рационализма и эмпиризма возникли позже, в основном благодаря Канту, но они достаточно точны.) Этика и политическая философия обычно не рассматриваются через эти понятия, хотя все эти философы решали этические вопросы в свойственных им стилях. Среди других важных фигур в политической философии были Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо.

В конце восемнадцатого столетия Иммануил Кант создал принципиально новую философскую систему, претендовавшую на то, что она объединила рационализм и эмпиризм. Кант стимулировал бурное развитие философской мысли в Германии в начале девятнадцатого века, начиная с немецкого идеализма. Характерной чертой идеализма была мысль о том, что мир и разум должны быть поняты, исходя из одних и тех же категорий; эта идея достигла кульминации в творчестве Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, который среди прочего сказал, что действительное разумно, разумное действительно.

Рационали́зм (от лат. ratio — разум) — метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум. Поскольку интеллектуальный критерий истины принимался многими мыслителями, рационализм не является характерной чертой какой-либо определенной философии; кроме того, имеются различия во взглядах на место разума в познании от умеренных, когда интеллект признают главным средством постижения истины наряду с другими, до радикальных, если разумность считается единственным существенным критерием. В современной философии идеи рационализма развивает, например, Лео Штраус, который предлагает применять рациональный метод мышления не сам по себе, а посредством майевтики. Среди других представителей философского рационализма можно назвать Бенедикта Спинозу, Готфрида Лейбница, Рене Декарта, Георга Гегеля и др. Обычно рационализм выступает в качестве противоположности как иррационализму, так и сенсуализму.

Рационализм и эмпиризм[править | править вики-текст]

Начиная с эпохи Просвещения, рационализм обычно ассоциируют с введением в философию математических методов Декартом, Лейбницем и Спинозой. Противопоставляя это течение британскому эмпиризму, его еще называют континентальным рационализмом.

В широком смысле рационализм и эмпиризм противопоставлять нельзя, поскольку каждый мыслитель может быть одновременно рационалистом и эмпириком. В предельно упрощенном понимании эмпирик выводит все идеи из опыта, постижимого либо пятью органами чувств, либо через внутренние ощущения боли или удовольствия. Некоторые рационалисты противопоставляют этому пониманию ту идею, что в мышлении существуют некоторые основные принципы, подобные аксиомам геометрии, и из них знание можно выводить чисто логически дедуктивным методом. К ним, в частности, относятся Лейбниц и Спиноза. Тем не менее, они признавали лишь принципиальную возможность такого способа познания, считая исключительно его применение практически невыполнимым. Как признавал сам Лейбниц в книге «Монадология», «в своих действиях мы все на три четверти эмпирики» (§ 28).

Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677)[править | править вики-текст]

Основная статья: Спиноза, Бенедикт

Философия рационализма в наиболее логичном и систематическом изложении была развита в XVII в. Спинозой[1][2][3]. Он пытался ответить на главные вопросы нашей жизни, провозглашая при этом, что «бог существует только в философском смысле»[3][4]. Его идеалом философа были Декарт[5], Эвклид[4] и Томас Гоббс[5], а также еврейский теолог Маймонид[5]. Даже выдающиеся мыслители считали «геометрический метод» Спинозы трудным для понимания [3]. Гете признавался, что «по большей части не мог понять, о чем Спиноза вообще пишет»[3]. Его Этика содержит неясные места и математические структуры из эвклидовой геометрии[4]. Философией Спинозы интересовался Альберт Эйнштейн[6][7][8][9][10][11].

Иммануил Кант (1724—1804)[править | править вики-текст]

Основная статья: Кант, Иммануил

Кант также начинал как традиционный рационалист, изучая труды Лейбница и Вольфа, но после знакомства с работами Юма начал развивать собственную философию, в которой попытался соединить рационализм и эмпиризм. Она получила название трансцендентальный идеализм. Споря с рационалистами, Кант заявлял, что чистый разум получает стимул к действию только тогда, когда доходит до предела своего понимания и пытается постичь то, что недоступно органам чувств, например, Бог, свобода воли или бессмертие души. Такие, недоступные для понимания через опыт предметы он называл «вещь в себе» и считал, что они для разума по определению непостижимы. Эмпиристов же Кант критиковал за то, что они пренебрегают ролью разума в осознании полученного опыта. Поэтому Кант считал, что для познания необходимы как опыт, так и разум.

Эмпири́зм, эмпирици́зм (от др.-греч. έμπειρία — опыт) — направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему[1].

Противостоит рационализму и мистицизму. Для эмпиризма характерна абсолютизация опыта, чувственного познания, принижение роли рационального познания (понятий, теории). Как целостная гносеологическая концепция эмпиризм сформировался в XVII—XVIII вв. (Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, Дэвид Юм); элементы эмпиризма присущи позитивизму, неопозитивизму (логический эмпиризм).

В метафизике направление это охватывает весьма разнообразные точки зрения, то переходя в догматические системы известного типа, то превращаясь в скептицизм. Это объясняется различием толкований, какие нередко тот же мыслитель может придавать понятию «опыт». Как теоретическое направление, рассматривающее процессы мышления и познания, в противовес рационализму считает единственным источником и критерием познания естественный опыт (профессиональное чутье, наитие), а в формах мышления видит сугубо субъективный способ систематизации представлений, в целом недооценивая теоретическую роль в процессе познания. Сторонники идеалистического течения рассматривали «Э.» как внутреннее переживание субъекта, одну из форм чувственного восприятия, интуитивного созерцания поставленной цели (проблемы). Выйти за грань эмпиричного, значит выйти за рамки накопленного опыта, устоявшихся, общепринятых теорий, или же за рамки материального восприятия реальности.

Под опытом в узком смысле этого слова разумеют познание единичного (Аристотель: ή μέν έμπειρία τών χαθ ' έχαστόν εστι γνώσις — singularium cognitio). Но единичное можно понимать как:

субъективное ощущение, если речь идёт о внешнем опыте, или как «единичное представление», если речь идёт о внутреннем опыте;

восприятие чего-то единичного, что обладает независящим от сознания существованием в виде части внешнего мира и продолжает существовать, помимо сознания и в то время, когда восприятие прерывается.

Эмпири́чное и теоретическое — два основных, связанных между собой вида знания (способа познания), качественно отличающиеся, по сути, смыслом и формой отображения объективной реальности. Эмпиричное отображает действительность со стороны ее внешних связей и отношений. Фиксирует внешние проявления процессов и событий, заключая в себе все доступное созерцанию (все, что можно увидеть, услышать, почувствовать и осмыслить). Теоретическое — выходит из эмпиричного, систематизируя накопленный материал, придерживаясь принципа внутренних взаимосвязей, и закономерностей в движении.

9. Социальная философия французского Просвещения.

В XVIII веке развитие философской мысли во Франции осуществлялось под эгидой просвещения. Практически все французские философы этого столетия были просветителями. Идейными оппонентами просветителей выступали во Франции теологами, а сколько-нибудь значительных философских противников у них тогда не находилось. Собственно философские дискуссии развертывались лишь между представителями самого просвещения.

Просвещение как широкое культурно-идеологическое движение общественной мысли впервые оформилось именно во Франции, где его основные черты выразились с классической точностью, последовательностью и радикальностью. Зародившись в середине десятых годов XVIII века оно развивалось в обстановке кризиса феодально-абсолютистского строя, начавшегося в последние годы царствования Людовика XIV и нараставшего в период регентства, правления Людовика XV и Людовика XVI, при котором в 1789 году началась буржуазная революция, приведшая в 1792 году к свержению монархии и достигшая своей демократической кульминации во время якобинской диктатуры1793-1794гг.

В социально-классовом отношении французское Просвещение представляло собой идеологическую подготовку Великой Французской революции. Подавляющее большинство просветителей были идеологами буржуазии, которая в качестве экономически наиболее сильного и политически наиболее зрелого класса в составе “третьего сословия” возглавила борьбу угнетенных и эксплуатируемых масс против феодально-абсолютистского строя.

Основоположниками французского Просвещения явились Вольтер и Ш.Монтескье. К первому поколению просветителей относится также Мелье. Их произведения способствовали формированию многочисленного второго поколения просветителей, творчество которых начало развертываться с середины сороковых годов. Виднейшие представители этого поколения - Ш.Ламетри, Д.Дидро, Кондильяк, Ж.Ж.Руссо, Тюрго, И.Гельвеций, П.Гольбах. Просветительские идеи, распространяемые собственно философскими произведениями, но также через художественную литературу и театр (Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо были крупнейшими писателями), пронизали духовную культуру Франции, стали широким общественным достоянием.

Философским основанием французского Просвещения было материалистическое понимание природы и места человека в ней, противопоставление теологии и идеалистической “метафизике”. Вольтер в начале своей деятельности и Монтескье опирались на материалистические идеи декартовского учения о природе и неоэпикуризма Гассенди. С середины 30-х годов внимание французских философов начало привлекать распространявшаяся в списках рукопись “Завещание” Мелье, где он в конце 20-х годов выдвинул цельное материалистическое понимание природы, опирающееся как в онтологическом, так и в гносеологическом плане на картезианство и спинозизм. Вследствие абстрактно-логической аргументации и отсутствия естественнонаучного обоснования материализм Мелье не был достаточно сильным оппонентом деизма, хотя и мог стимулировать дальнейшие усилия философской мысли в деле создания последовательно материального миропонимания, соответствующего гносеологическо-методологическим принципам Просвещения.

К числу важнейших достижений Ламетри, Дидро, Гельвеция, Гольбаха следует отнести тот факт, что эти мыслители начали преодолевать такую существующую ограниченность предшествующих форм новоевропейского материализма, как механицизм и полностью освободились от другой серьезнейшей ограниченности последних метафизическо-антидиалектического представления о низменности природы во времени.

Философская мысль Просвещения находилась, по сути дела, в постоянном движении, в поиске, в открытии и опробовании новых идей. Воззрения Вольтера и Руссо, Ламетри и Дидро, Гельвеция и Гольбаха, в большей мере определяющих содержание просветительской мысли, существенно развивались на всем протяжении их творческой деятельности. В завершающих произведениях каждого из великих просветителей заметны плодотворные перспективы дальнейшего продвижения философской мысли, постановка новых проблем, ждущих своего разрешения, указания на пробелы в знаниях, которые надлежит заполнить в ходе будущих исследований

Монтескье

Одним из первых по времени деятелей французского Просвещения был Шарль Монтескье. Уже его “Персидские письма” (1721) и “Рассуждения о причинах величия и падения римлян”(1734) с восторгом читались и перечитывались современниками. Его “Дух законов”(1748) поставил Монтескье в ряд крупнейших политических и юридических умов не только Франции, но и всего мира. В “Рассуждениях” Монтескье идеализирует римский стоицизм. Понятие стоической доблести сочетается у Монтескье с идеалами старинного римского республиканизма, противоположного деспотизму власти императоров. За восхвалением консервативной суровой доблести римских землевладельческих родов проглядывает явное осуждение Монтескье французского абсолютизма, измельчания и развращения нравов французского общества. В “Духе законов” Монтескье развил общее учение о зависимости юридических норм государства и общежития от законов, определяемых типом государственного строя - республиканским, монархическим или деспотическим.

Исходные понятия “Духа законов” отличаются рационализмом и натурализмом. Таково понятие о законах как о необходимых отношениях, вытекающих из природы вещей. Однако в детальной разработке учения о законах общежития Монтескье не связывает себя целиком натуралистическими абстракциями. Его задача юридическая, и решается она на широкой основе сопоставлений политического строя и законодательства Англии и Франции с республиканским и императорским Римом. Монтескье - первый ученый, применивший сравнительный метод при изучении вопросов права и философии права.

Сравнительный метод доставил Монтескье материал для обоснования его взгляда на главнейшие типы государственного устройства, на условия их процветания и упадка. Способ изложения Монтескье - дедукция. Из того или иного определенным образом толкуемого им принципа - аристократической республики, демократической республики, монархии, деспотии - Монтескье выводит наиболее целесообразные при данном строе законы и нормы государственного устройства, виды и пределы полномочий властей и т.д. В это юридическое исследование вторгается, однако, мощная струя натуралистических взглядов на причины общественных явлений. Сама возможность существования различных типов государственного устройства объясняется у Монтескье не социально-историческими условиями возникновения государств различного типа. Она выводится из соответствия между образом правления и физическими свойствами страны, ее пространственным протяжением, ее климатом и лишь затем из образа жизни народа, из его главных занятий, из степени его материального благосостояния, из его религиозных взглядов, нравов и т.д.

Во всех типах правления Монтескье исследует условия, при которых они выполняют свое назначение - обеспечивают личную свободу, и условия, при которых они вырождаются в деспотизм.

Основная гарантия свободы - учреждения, сдерживающие и ограничивающие произвол. В демократии движущей силой и условием процветания Монтескье признавал доблесть, т.е. любовь к республике, преданность каждого лица к общегосударственному делу.

Вразрез с учением Гоббса Монтескье провозгласил первым законом естественного права не “войну всех против всех”, а мир.

Для общества, вышедшего из первоначального, “естественного” состояния, основным принципом международного права Монтескье считал закон, согласно которому народы должны в состоянии мира делать друг другу как можно больше добра, а в состоянии войны - как можно меньше зла.

Уже в “Персидских письмах” Монтескье осмеял деспотические формы абсолютизма во Франции. В “Духе законов” деспотизм провозглашался типом власти, противоречащим природе человека. Бесправному и беззащитному состоянию гражданина при деспотической власти противопоставлены гарантии строгой законности и личной безопасности. В учении о наказании он проводит твердое различие между действием и образом мыслей. Он настаивает на том, что наказанию подлежит только совершенное человеком действие, а не мысли, расходящиеся с существующими верованиями или установлениями. Карать за образ мыслей - значить уничтожать всякие гарантии свободы. Жестокости и бессмысленности фанатизма Монтескье противопоставляет принцип полной веротерпимости. Он возвышает свой голос против отвратительной практики пыток. Одним из первых он выступает в защиту негров и требует запрещения рабовладения.

Монтескье явно идеализировал конструкционную монархию.

Эта идеализация, а также развитая им теория деления властей на власть законодательную, исполнительную и судебную отмечены печатью исторической обусловленности и ограниченности. Однако именно эта теория сделала Монтескье одним из знаменитейших писателей его века

10.Трансцендентальная философии И.Канта.

В целом, немецкая классическая философия антропологична. Это философия деятельности, центральное место в ней занимает активный субъект познания, преобразования и творения мира – человек.

Иммануил Кант (1724-1804 гг.) – основоположник немецкой классической философии. Перед Кантом стояла интеллектуальная задача, представлявшаяся во второй половине ХVIII в. совершенно невыполнимой. Ему предстояло примирить притязания классической науки на обладание определенным и подлинным знанием о мире с заявлением философии о том, что опыт не способен стать основанием для подобного знания (скептицизм Беркли, Юма). Так кто же был прав – Юм или Ньютон? Кант должен был так решить эту задачу, чтобы ее решение удовлетворило как требования Юма, так и Ньютона, т.е. скептицизм и науку.

Переворот, совершенный Кантом в философии, называют «коперниканской революцией» (70-80е гг. ХVIII в.). В чем ее смысл и содержание?

1. Кант призывает выяснить, что разум может и чего не может, каковы его основания, как рождаются его принципы, формируются понятия.

2. Кант стремится раскрыть творческий, конструктивный характер человеческого познания и мышления. Эти вопросы рассматриваются в «Критике чистого разума», «Критике практического разума».

Категории и основные положения гносеологии Канта сводятся к следующему. «Вещь сама по себе» – «ноумен». Ноуменальный мир существует за пределами нашего опыта и теоретического мышления и не зависит от них. Объективный мир – ноуменальный. Кант по большей части не сомневается в существовании этого мира. «Вещь в себе» – идеал нашего знания, выступающий в качестве регулятива познавательной деятельности человека. Он недостижим. «Вещь-для-нас» – феномен. Феномен – это данность вещи через ощущения. Мы знаем, что вещь есть, существует независимо от сознания, действует на наши органы чувств, является источником созерцания. Эта вещь сугубо неопределенная, выступающая как хаос ощущений и впечатлений о ее различных внешних сторонах (вес, цвет, запах, вкус, форма, перемещение).

Рассудок и разум – это способность человека к мышлению и рассуждению. Кант предположил, что природа человеческого рассудка и разума такова, что они не могут пассивно воспринимать чувственные данные. Происходит их активное усвоение и переработка. Учение Канта о рассудке и разуме называется трансцендентальной логикой. Трансцендентальный – от слова «переступать», т.е. выходить за границы наших чувств. Разум – это способность к самому высокому обобщению, синтезу, единству познания, способность производить понятия, строить принципы и умозаключения. Наш разум включает ряд идей, имеющих трансцендентальный характер: например, идея добра как такового или совершенного государственного устройства. Идеи не могут быть показаны в опыте, т.к. им не соответствует никакой опыт, но вместе с тем это не химеры. Хотя совершенного государственного строя никогда не будет, тем не менее, следует считать правильной идею, которая выступает в качестве прообраза, чтобы, руководствуясь ею, постепенно приближать законосообразное общественное устройство к возможно большему совершенству.

Априорное знание. Что Кант подразумевает под данным термином? 1) Это упорядочивающая и организующая способность рассудка и разума. Ощущения дают многообразные впечатления о предмете и его свойствах. Но ведь должно существовать нечто, что упорядочивает, организует мир ощущений. Таким организующим началом не могут быть сами ощущения. Таковыми выступают априорные формы рассудка и разума, благодаря которым мы получаем целостное представление о предмете. Эти формы являются элементом активной человеческой способности. 2) Априорное знание не имеет источника в опыте и не допускает опровержения со стороны какого бы то ни было опыта. Оно извлекается не из знания о мире как таковом, а из знания о том, как мы устроены, как устроена наша познавательная способность. Априорные понятия (или категории «чистого разума»): «всеобщая причинность», «субстанция», «всеобщий порядок», количество (единство, множество), качество (реальность, отрицание, ограничение), отношения (самостоятельность существования, общение как взаимодействие между действующим и подвергающимся действию), модальность (возможность-невозможность, необходимость-случайность).

Априорными являются также понятия «пространство», «время», которые Кант называет «чистыми формами созерцания». Подход к пространству и времени здесь не естественнонаучный, а философский: т.е. имеется в виду не свойства вещей самих по себе, а законы и формы мышления, присущие каждому человеку. Это субъективное пространство и субъективное время. Почему Кант считает данные понятия не эмпирическими, а априорными? Он говорит, что в ощущениях внешних предметов, т.е. вместе с опытом, мы не приобретаем представления о пространстве и времени, которое носило бы характер всеобщности, необходимости. Мы всегда воспринимаем предмет как данный в пространстве и времени, т.е. встроенный в какую-то пространственную и временную последовательность. Отсюда Кант делает вывод, что наше сознание изначально, т.е. до всякого опыта должно располагать своеобразными всеобщими критериями, позволяющими устанавливать положение предметов, перемену ими места, констатировать отношения последовательности, одновременности.

Кант отвергал классическое понятие истины как полного соответствия знания действительности. Истинные знания, по его мнению, имеют всеобщий и необходимый характер, и вместе с тем дают новое знание. Таковы утверждения науки, философии, образующие мир законов, принципов, постулатов. Они обычно начинаются со слов «все и вся», означающие, что некоторые принципы или положения утверждаются применительно к целому классу вещей, событий, состояний.

Можно сделать такие выводы из кантовской гносеологии. Лишь союз мыслей и чувств может принести человеку знание вещей, имеющее объективную ценность. Не все свои знания человек получает через чувственные ощущения. Мир объективных реалий, т.е. «вещей самих по себе», закрыт для истинного познания. Вещи «являются» нам, и мы знаем только эту сторону, но не сущность саму по себе. Необычное решение Кантом назревшей интеллектуальной задачи заключалось в предположении, что соответствие между разумом и миром в науке действительно имеет силу. Однако не в том наивном смысле, который был принят до сих пор, но в том более критически заостренном смысле – тот «мир», который объясняет наука, представляет собой мир, уже приведенный в порядок при помощи познавательного инструмента самого разума. Человек познает объективную действительность в точности до той степени, в которой эта действительность отвечает построению самого разума, присутствующим в нем априорным категориям (причинности, порядка, времени, пространства).

Т.о., помимо разума и чувств Кант соединил ранее разделенные скептицизм и научное знание. Получилось, что правы и агностики, и ученые, верящие в истинность своих результатов. Только результаты науки могут претендовать не на абсолютную, а на интерсубъективную (общечеловеческую) истину, что оказывается достаточным для практической деятельности людей.

Кант занимался также решением нравственных вопросов. Задача Канта была понять, из каких внутренних потребностей разума, исследующего мир, родилась и еще будет рождаться идея Бога. Для ответа на вопрос философ обращается к сфере человеческой свободы. Ярчайшим проявлением свободы он считает способность человека добровольно и осознанно подчиняться принуждению морального закона, а значит самостоятельно следовать долгу. Моральный закон – это категорический императив, который носит абсолютный и всеобщий характер. Он непосредственно обращен к действующему человеку и заключается в трех положениях: 1) поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом; 2) в поступках надо исходить из того, что человек является высшей ценностью, а не средством; 3) все поступки должны вести к общему благу. Бог, считает Кант, есть для того человека, кто в него верит. И эта вера - моральный закон. Т.о., у Канта нравственное слито с божественным.

Право основывается на нравственных законах, поэтому необходимо ликвидировать все формы личной зависимости, утверждать личную свободу и равенство всех перед законом. Это возможно только в республике. В международном праве Кант настаивал на отмене «права сильного» государства защищать свои интересы в ущерб слабым, и единственное средство для достижение этого – создание равноправного союза народов.

11.Законы диалектики Г.В.Ф.Гегеля.

Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 27 августа 1770, Штутгарт — 14 ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.

Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Диалектика Гегеля[править | править вики-текст]

В философии Гегеля существенную роль играет понятие диалектики. Для него диалектика — это такой переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторонни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому диалектика, согласно Гегелю, — «движущая душа всякого научного развёртывания мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость», метод исследования, противоположный метафизике.

Необходимость и движущее начало диалектического процесса заключается в самом понятии абсолютного. Как таковое, оно не может относиться просто отрицательно к своему противоположному (не абсолютному, конечному); оно должно заключать его в самом себе, так как иначе, если бы оно имело его вне себя, то оно им ограничивалось бы — конечное было бы самостоятельным пределом абсолютного, которое таким образом само превратилось бы в конечное. Следовательно, истинный характер абсолютного выражается в его самоотрицании, в положении им своего противоположного, или другого, а это другое, как полагаемое самим абсолютным, есть его собственное отражение, и в этом своём внебытии или инобытии абсолютное находит само себя и возвращается к себе как осуществлённое единство себя и своего другого. Скрытая во всём сила абсолютной истины расторгает ограниченность частных определений, выводит их из их косности, заставляет переходить одно в другое и возвращаться к себе в новой, более истинной форме. В этом всепроникающем и всеобразующем движении весь смысл и вся истина существующего — живая связь, внутренне соединяющая все части физического и духовного мира между собой и с абсолютным, которое вне этой связи, как что-нибудь отдельное, не существует вовсе. Глубокая оригинальность гегелевской философии, особенность, свойственная исключительно ей одной, состоит в полном тождестве её метода с её содержанием. Метод есть диалектический процесс саморазвивающегося понятия, и содержание есть этот же самый всеобъемлющий диалектический процесс — и больше ничего. Из всех умозрительных систем только в одном гегельянстве абсолютная истина, или идея, не есть только предмет или содержание, но сама форма философии. Содержание и форма здесь вполне совпадают, покрывают друг друга без остатка. «Абсолютная идея, — говорит Гегель, — имеет содержанием себя самое как бесконечную форму, ибо она вечно полагает себя как другое и опять снимает различие в тождестве полагающего и полагаемого».[9]

12.Русская философия Вл.Соловьева и Н.Бердяева.

Значительную роль и влияние в развитии мировой философии на рубеже XIX - XX в.в. оказали работы выдающихся русских философов В. Розанова, Д. Мережковского, Н. Бердяева, Вл. Соловьева, С. Булгакова и др. Русской религиозной философии XX века современные философы отводят совершенно уникальную роль, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в рамках этой философии ими были подведены мировоззренческие итоги многовековой истории развития России. Во-вторых, религиозная философия этого периода явилась последним ответом на происходящий исторический разлом Российской империи. В-третьих, философия в России начала века формировалась в борьбе с большевистской идеологией и потому пальма первенства в этом, несомненно, принадлежит наиболее достойным ее представителям.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Вл. СОЛОВЬЕВА

Свое философское мировоззрение Вл. Соловьев изложил в трактате «Философские начала цельного знания», который может считаться по нынешним определениям наилучшим образцом философской классики, как учение о сущем, бытии и идее . Именно свое учение о развитии он уже применил к человечеству в целом. Категорию развития надо применить и ко всему миру, и к бытию в целом. Организм есть единство и цельность. Следовательно, и все бытие тоже есть единство и цельность. Для Вл. Соловьева гораздо более полноценной философией является философия мистическая, но и она слишком часто оказывается связанной то с натурализмом, то с идеализмом. Поэтому и она, по Вл. Соловьеву, требует совершенно новой разработки.

Очень важно отдать себе отчет в том, что Вл. Соловьев понимает под мистицизмом. «Предмет мистической философии есть не мир явлений, сводимых к нашим ощущениям, и не мир идей, сводимых к нашим мыслям, а живая действительность существ в их внутренних жизненных отношениях; эта философия занимается не внешним порядком явлений, а внутренним порядком существ и их жизни, который определяется их отношением к существу первоначальному». Соловьевский «мистицизм» есть просто теория бытия и жизни как. всеобщего и целостного организма, если покамест не входить ни в какие детали.

Такой же разнобой между философской терминологией и философской сущностью дела у Вл. Соловьева мы будем наблюдать и дальше. Точно так же и под таким термином, как «церковь», нужно , понимать у Вл. Соловьева согласно духу и букве его учения, как мы уже сказали выше, просто в первую очередь всеобщую целостность бытия, или, как он говорит, всеединство, но только в таком идеальном состоянии, когда уже преодолеваются все несовершенства жизни и человек приобщается или по крайней мере стремится к такому идеальному состоянию. Поэтому, если отнестись критически к терминологии Вл. Соловьева, то совершенно ничего страшного и ужасного не окажется ни в этом «мистицизме», ни в этом «всеединстве», ни в «целостности» и ни в этой «церкви». Здесь просто учение о жизни и бытии, включая всю человеческую и всю космическую сферу, как о нерушимой и всеединой целостности. Учение это, кроме того, мотивируется, как мы видели, чисто жизненными задачами человека, который хочет преодолеть несовершенство жизни и переделать ее в целях лучшего будущего. Тут тоже нет ничего плохого или непонятного.

Все ранние трактаты Вл. Соловьева полны схематизма, логического систематизма и того, что обыватели обычно называют схоластикой, с которой они не знакомы как с определенным историко-философским периодом. Поэтому точный терминологический анализ Вл. Соловьева расставляет все проблемы споров на свои места. Давайте продолжим наш терминологический анализ его рассуждений.

Религиозно - философская проблематика

Вл. Соловьева

Анализ трактата «Россия и вселенская церковь».

Вл. Соловьев подводит философский итог своим общественно-политическим и национально-политическим исканиям в 1889 г. в книге «Россия и вселенская церковь». Можно прямо сказать, что у Вл. Соловьева все время боролись два настроения — одно чисто философское, можно даже сказать отвлеченно-философское, вполне рациональное, часто даже схематическое и другое — конфессиональное, иррациональное, которое можно легко назвать мистическим. Вл. Соловьев в конце «России и вселенской церкви» остерегается провозглашать католицизм в той форме, как он это делал раньше, и хочет формулировать его при помощи философских категорий. Однако для читателя Вл. Соловьева здесь возникает большая трудность, поскольку философию каждый философ может строить по-своему, употребляя те или иные термины в своем собственном и гораздо более свободном смысле, тогда как церковный догмат является абсолютизированным мифом, не допускающим никаких толкований или толкуемым лишь в одном определенном смысле.