- •Факультет «Инженерных технологий»

- •Утверждаю:

- •Основы взаимодействия в системе «человек - среда обитания»

- •Воздействие на человека потоков жизненного пространства

- •Акустических колебаний:

- •Безопасность жизнедеятельности как наука

- •Место и роль знаний по безопасности жизнедеятельности человека в современном мире

- •Экология

- •Образование в области безопасности жизнедеятельности в россии

- •Раздел 1 Теоретические основы бжд

- •1.1. Опасность и безопасность, системы безопасности

- •От его суточной миграции:

- •Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы. Показатели ее негативности

- •Источники опасностей естественные опасности

- •Техногенные опасности

- •Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере

- •Загрязнение среды обитания отходами

- •Энергетические загрязнения техносферы

- •Антропогенные опасности

- •Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •Понятие риска

- •Раздел 2 человек и опасности техносферы

- •2.1 Характеристика основных форм деятельности человека

- •Энергетические затраты при различных формах деятельности

- •Классификация условий трудовой деятельной

- •Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности

- •Работоспособность и ее динамика

- •Антропометрические характеристики человека

- •2.2 Физиологические характеристики человека

- •2.3. Психофизическая деятельность человека и психология в проблеме безопасности

- •Психология в проблеме безопасности

- •2.4. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности

- •Теплообмен человека с окружающей средой

- •Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека

- •Терморегуляция организма человека

- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата

- •Производственный микроклимат и его влияние на организм человека

- •Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

- •Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •Производственное освещение. Параметры и устройство освещения

- •Раздел 3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факторов на человека, среду обитания и защита от них

- •3.1. Природа формирования техносферы Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере

- •Окружающая среда регионов и крупных городов

- •3.2. Производственная среда

- •Негативные факторы производственной среды

- •3.3.1. Зоны чрезвычайных ситуаций

- •Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории Российской Федерации

- •Аварии на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России, в 1999—2000 гг. [8]

- •Наиболее значительные чрезвычайные ситуации Российской Федерации в 2000 г. [8]

- •Причины и последствия некоторых аварий

- •Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей

- •3.2. Воздействие негативных факторов на человека и защита от них

- •3.2.1. Вредные вещества

- •Токсикологическая классификация вредных веществ

- •Классификация производственных вредных веществ по степени опасности (гост 12.1.007—76)

- •Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами по гн 2.2.5.563—96 (извлечение)

- •3.2.2. Вибрации и акустические колебания

- •Электромагнитные поля и излучения

- •Ионизирующие излучения

- •Электрический ток

- •Сочетанное действие вредных факторов

- •Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность

- •7.2.7. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека

- •Защита от опасностей в техносфере

- •Глава 8 общие причины защиты от опасностей

- •Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

- •Средства электробезопасности

- •Защита от вибрации

- •Организация охраны труда на рабочем месте

- •5.1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев

- •5.2. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

- •5.3. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда

- •5.4. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов

- •5.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкции по охране труда

- •5.6. Организация безопасности производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск

- •3.3. Воздействие негативных факторов на среду обитания. Экобиозащитная техника

- •3.3.1. Средства защиты атмосферы

- •3.3.2. Защита гидросферы

- •3.3.2.1. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

- •Эпидемиологические показатели качества питьевой воды

- •3.3.2.2. Средства защиты гидросферы

- •3.3.3. Защита земель

- •3.3.3.1. Обращение с отходами

- •Раздел IV. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях

- •4.1. Чс природного характера, присущие субъекту рф.

- •1. Общая характеристика природных чс

- •2. Причины и последствия природных чс. Землетрясение.

- •1. Общая характеристика техногенных чс

- •2. Возможные причины и последствия техногенных чс. Радиационно опасные объекты

- •3. Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных объектов. Декларирование промышленной безопасности

- •4.3. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения

- •1. Общие положения по проведению исследований по оценке устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения

- •2. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения

- •4.4. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий,

- •1. Основные принципы защиты населения

- •2. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

- •4.5. Организация и проведение асднр

- •1. Действия органов управления и сил рсчс при возникновении чрезвычайных ситуаций

- •2. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при разрушении зданий и сооружений

- •Раздел V. Управление безопасностью жизнедеятельности

- •5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения бжд

- •Классификация стандартов, входящих в комплекс стандартов бчс

- •5.1.2. Организационные основы управления

- •5.1.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

- •5.2. Экономические аспекты жизнедеятельности

- •5.3. Международное сотрудничество

Токсикологическая классификация вредных веществ

Общее токсическое воздействие |

Токсичные вещества |

Нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) |

Фосфорорганические инсектициды (хлорофос, карбофос, никотин, ОВ и др.) |

Кожно-резорбтивное действие (местные воспалительные и некротические изменения в сочетании с общетоксическими резорбтивными явлениями) |

Дихлорэтан, гексахлоран, уксусная эссенция, мышьяк и его соединения, ртуть (сулема) |

Общетоксическое действие (гипоксические судороги, кома, отек мозга, параличи) |

Синильная кислота и ее производные, угарный газ, алкоголь и его суррогаты, ОВ |

Удушающее действие (токсический отек легких) |

Оксиды азота, ОВ |

Слезоточивое и раздражающее действие (раздражение наружных слизистых оболочек) |

Пары крепких кислот и щелочей, хлорпикрин, ОВ |

Психотическое действие нарушение психической активности, сознания) |

Наркотики, атропин |

Яды наряду с общей обладают избирательной токсичностью, т. е. они представляют наибольшую опасность для определенного органа или системы организма. По избирательной токсичности выделяют:

— сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием; к этой группе относят многие лекарственные препараты, растительные яды, соли металлов (бария, калия, кобальта, кадмия);

— нервные, вызывающие нарушение преимущественно психической активности (угарный газ, фосфорорганические соединения, алкоголь и его суррогаты, наркотики, снотворные лекарственные препараты и др.);

— печеночные, среди которых особо следует выделить хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды;

— почечные — соединения тяжелых металлов этиленгликоль, щавелевая кислота;

— кровяные — анилин и его производные, нитриты, мышьяковистый водород;

— легочные — оксиды азота, озон, фосген и др.

Показатели токсиметрии и критерии токсичности вредных веществ — это количественные показатели токсичности и опасности вредных веществ. Токсический эффект при действии различных доз и концентраций ядов может проявиться функциональными и структурными (патоморфологическими) изменениями или гибелью организма. В первом случае токсичность принято выражать в виде действующих, пороговых и недействующих доз и концентраций, во втором — в виде смертельных концентраций.

Смертельные, или летальные, дозы DL при введении в желудок или в организм другими путями или смертельные концентрации CL могут вызывать единичные случаи гибели (минимальные смертельные) или гибель всех организмов (абсолютно смертельные). В качестве показателей токсичности пользуются среднесмертельными дозами и концентрациями: DL50, CL50 — это показатели абсолютной токсичности. Среднесмертельная концентрация вещества в воздухе CL50 — это концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % подопытных животных при 2...4-часовом ингаляционном воздействии (мг/м3); среднесмертельная доза при введении в желудок (мг/кг) обозначается как DLж50, среднесмертельная доза при нанесении на кожу — DLK50.

Степень токсичности вещества определяется отношением 1/DL50 и l/CL50; чем меньше значения токсичности DL50 и CL50, тем выше степень токсичности.

Об опасности ядов можно судить также по значениям порогов вредного действия (однократного, хронического) и порога специфического действия.

Порог вредного действия (однократного или хронического) — это минимальная (пороговая) концентрация (доза) вещества, при воздействии которой в организме возникают изменения биологических показателей на организменном уровне, выходящие за пределы приспособительных реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология. Порог однократного действия обозначается Liтас, юг хронического Limch, порог специфического Limsp.

Опасность вещества — это вероятность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в реальных условиях производства или применения химических соединений.

Возможность острого отравления может оцениваться коэффици-ином опасности внезапного острого ингаляционного отравления (КОВОИО):

![]()

Где С20 — насыщенная концентрация при температуре 20°С; λ — коэффициент распределения газа между кровью и воздухом.

При утечке газа или летучего вещества возможность острого отравления тем выше, чем выше насыщающая концентрация при температуре 20°С. Если КОВОИО меньше 1 — опасность острого отравления мала, если КОВОИО выражается единицами, десятками и более, существует реальная опасность острого отравления при аварий-tк>и утечке промышленного яда, например для паров этанола КОВОИО меньше 0,001, хлороформа около 7, формальгликоля около 600)

Если невозможно определить значение к, то вычисляют коэффициет возможности ингаляционного отравления (КВИО):

![]()

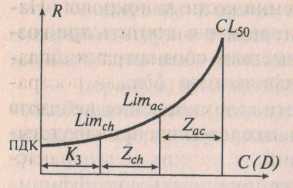

О реальной опасности развития острого отравления можно судить также по значению зоны острого действия. Зона острого (однократного) токсического действия Zaс — это отношение среднесмертельной концентрации (дозы) вещества CL50 к пороговой концентраци) при однократном воздействии Liтас: Zac= CL50/Limac. Чем меньше зона, тем больше возможность острого отравления, и наоборот. Показателем реальной опасности развития хронической интоксикации является значение зоны хронического действия Zch, т. е. отношение пороговой концентрации (дозы) при однократном воздействиии Limac к пороговой концентрации (дозе) при хроническом воздействии Limch. Чем больше зона хронического действия, тем выше опасность Zch = Liтас/Limch. На рис. 7.8 показана зависимость интенсивности вредного воздействия вещества от параметров токсикометрии. Показатели токсикометрии определяют класс опасности вещества, определяющим является тот показатель, который свидетельствует о наибольшей степени опасности.

Рис. 7.8. Зависимость интенсивности вредного воздействия вещества от параметров тосикометрии:

R — интенсивность вредного воздействия (хронически острое летальное отравление), С (D) — параметры тосикометрии (концентрация, дозы);

Кг = Limch / ПДК - коэффициент запаса;

Zch = Limac / Limch — зона хронически действия;

Zac= CL50/Limac. — зона острого действия;

К3, Zch и Zaс показаны на рис. условно.

Например, озон, будучи веществом остронаправленного действия, относится к 1-му классу опасности, его ПДК = 0,1 мг/м3; оксид углерода относится также к веществам остронаправленного действия, однако по показателям острой и хронической токсичности для него установлена ПДК = = 20 мг/м3, 4-й класс опасности. В табл. 7.3 приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности.

Таблица 7.3.