- •II. Некоторые вопросы общей геохимии

- •III. Минералогия общая часть

- •Описательная часть

- •Безводные фосфаты

- •IV. Петрография

- •Осадочные горные породы

- •Латериты II бокситы (аллиты)

- •Горючие сланцы

- •Приложение 1

- •II. Порошковатые

- •IV. Иного вида

- •5. Цвет минерала синий

- •III. Жилковатого или волокнистого сложения а. Не растворяются или плохо растворяются в воде

- •Б. Легко растворяются в воде

- •Б. Цвет черты иной

- •I. Аморфные, скрыт0кристаллические или в виде натечных

- •6. Цвет минерала синий, голубой

- •7. Цвет минерала серый

Осадочные горные породы

Осадочные горные породы образуются в результате разрушения и последующего отложения разнообразных продуктов выветривания магматических и метаморфических (а также и осадочных) пород. Образование осадочных пород связано с экзогенными процессами, протекающими на поверхности земли и в гидросфере. На рис. 177 показана схема экзогенных процессов и образования осадочных пород, а также связь последних с метаморфическими и магматическими породами.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Как уже отмечалось, в поверхностной зоне литосферы под влиянием колебаний температуры, воздействий воды, ветра, газов, деятельности организмов и других факторов протекает мощный процесс разрушения горных пород. Этот процесс, представляющий собой совокупность действия физического разрушения и химического разложения горных пород, носит название выветривания.

Все горные породи!, магматические, осадочные и метаморфические, на которые действуют агенты выветривания, в той или иной степени разрушаются (рис. 178). Различают физическое (или механическое) и химическое выветривание. Первое заключается в механическом раздроблении горных пород, их дезинтеграции, второе — в химическом разложении минералов (растворении, окислении, кар-бонатизации, гидратации) р образовании новых продуктов, устойчивых в зоне выветривания. Процессы физического и химического

252

выветривания взаимосвязаны, протекают одновременно, но в зависимости от физико-географических условий может преобладать либо физическое, либо химическое выветривание горных пород.

Процессы выветривания происходят не только на суше, но и в гидросфере — на дне океанов и морей. Здесь вследствие солености морской воды, ее температуры, давления и газового режима также пдет разложение минералов и горных пород. Совокупность всех этих сложных процессов разложения и изменения носит название подводного выветривания, или гальмиролиза.

253

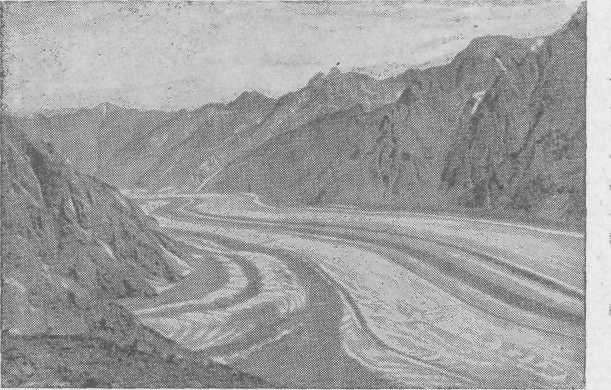

Продукты выветривания могут оставаться на месте разрушения. Так, в результате физического выветривания образуются элювиальные отложения, а в результате химического — остаточные образования. На месте разрушения обычно остается небольшая часть продуктов выветривания. Основная масса их переносится текучими водами, ветром, льдом, организмами (рис. 179, 180). Особенно велика в этом отношении транспортирующая роль водных потоков, переносящих огромное количество материала.

Рис. 180. Перенос материала ледником. Хорошо видны боковая и срединная морены. Ледник Федченко, Памир

Продукты выветривания переносятся водными потоками либо в виде твердых частиц, либо в растворенном состоянии. В связи с этим и отложение материала также может происходить в виде твердых частиц (механические осадки) и в результате выпадения из раствора (химические и биохимические осадки).

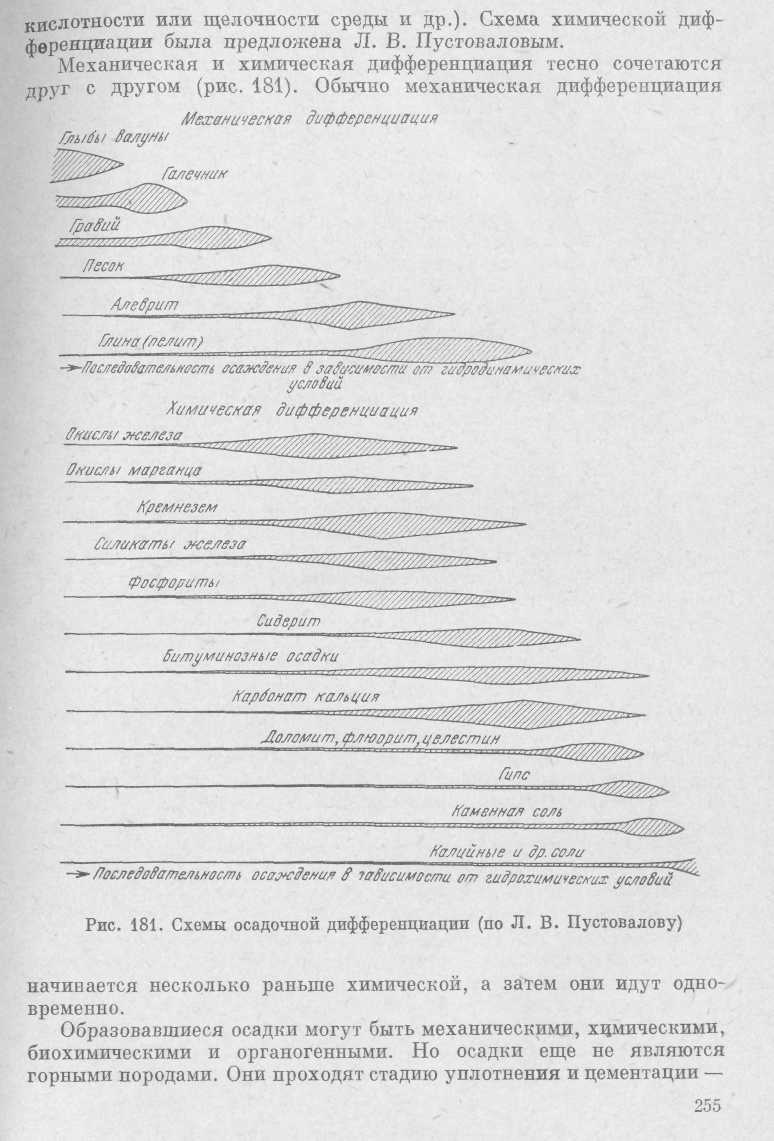

Механические частицы и растворенные вещества в процессе осадкообразования выпадают в определенной последовательности — происходит осадочная дифференциация продуктов выветривания. Различают механическую и химическую осадочную дифференциацию.

Механическая дифференциация — разделение и последовательное выпадение частиц разрушенных пород в процессе осадкообразования по величине частиц, форме и удельному весу.

Химическая дифференциация — последовательное выпадение веществ, находящихся в растворенном состоянии. Эта последовательность зависит от степени растворимости веществ и физико-химических условий растворов (концентрации, температуры, давления,

254

Классифицировать осадочные породы можно по минералогическому и генетическому признакам.

По генетическим признакам, т. е. по условиям образования, все осадочные горные породы можно разделить на три группы.

Обломочные (механические или кластические) породы.

Химические (хемогенные) породы.

Органогенные породы.

Обломочные породы образуются из механических осадков; таковы гравий, песок, глины и др.

Химические породы образуются из химических осадков истинных или коллоидных растворов. Выпадение осадка из растворов зависит главным образом от концентрации растворенных солей и температуры раствора. К химическим породам относятся галит, калийные соли, некоторые известняки, доломит, бокситы, кремнистые породы.

Органогенные породы образуются благодаря жизнедеятельности организмов, причем различают породы фптогенные (образовавшиеся из растений) и зоогенные (образовавшиеся из животных); примером органогенных пород могут служить мел, известняк, диатомит и каустобиолиты (уголь, нефть).

Химические осадки часто выпадают при прямом или косвенном участии организмов; многие органогенные осадки связаны с химизмом среды и зависят от него. Таким образом, обширная группа осадков, а следовательно, и пород связана одновременно с химическими и биогенными процессами. Такие породы называются биохимическими.

По месту образования осадочные породы разделяют па три группы: морские (прибрежные, мелководные, глубоководные), лагунные и континентальные (пресноводные, ледниковые, пустынные, эоловые и др.).

СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

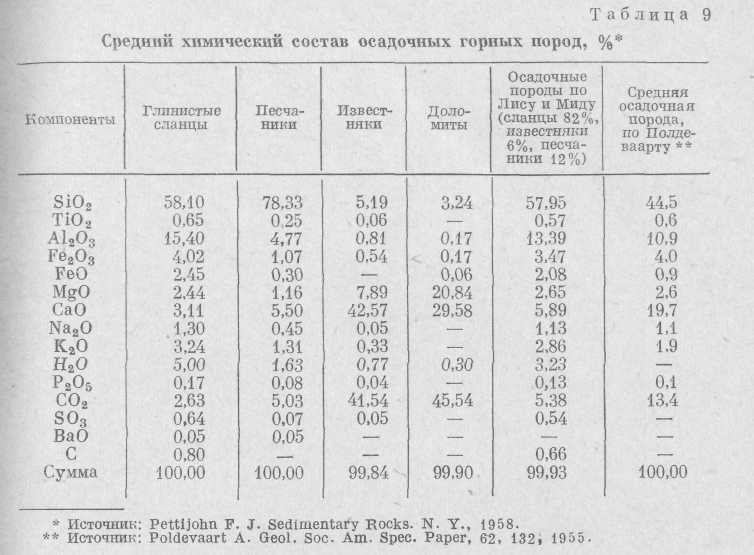

Химический состав осадочных горных пород более разнообразен, чем исходных магматических и метаморфических пород (табл. 9). Это объясняется весьма тонким разделением продуктов разрушения этих пород и переходом в раствор их составных частей.

Д1инеральный состав осадочных пород характеризуется присутствием тех минералов, которые являются устойчивыми в зоне осадко-накопления или образуются при экзогенных процессах. Среди них в первую очередь нужно отметить кг.арц, халцедон, опал, мипералы

256

группы каолинита (каолинит, монтмориллонит и др.), глауконит, силикаты железа, гидроокислы железа, марганца, алюминия. Характерны карбонаты — кальцит, доломит, сидерит, арагонит, а также галоидные соединения и сульфаты — галит, сильвин, карналлит, гипс, ангидрит, барит, целестин, мирабилит и др.

Кроме минерального вещества, осадочные породы часто содержат скелетные остатки организмов в виде окаменелостей.

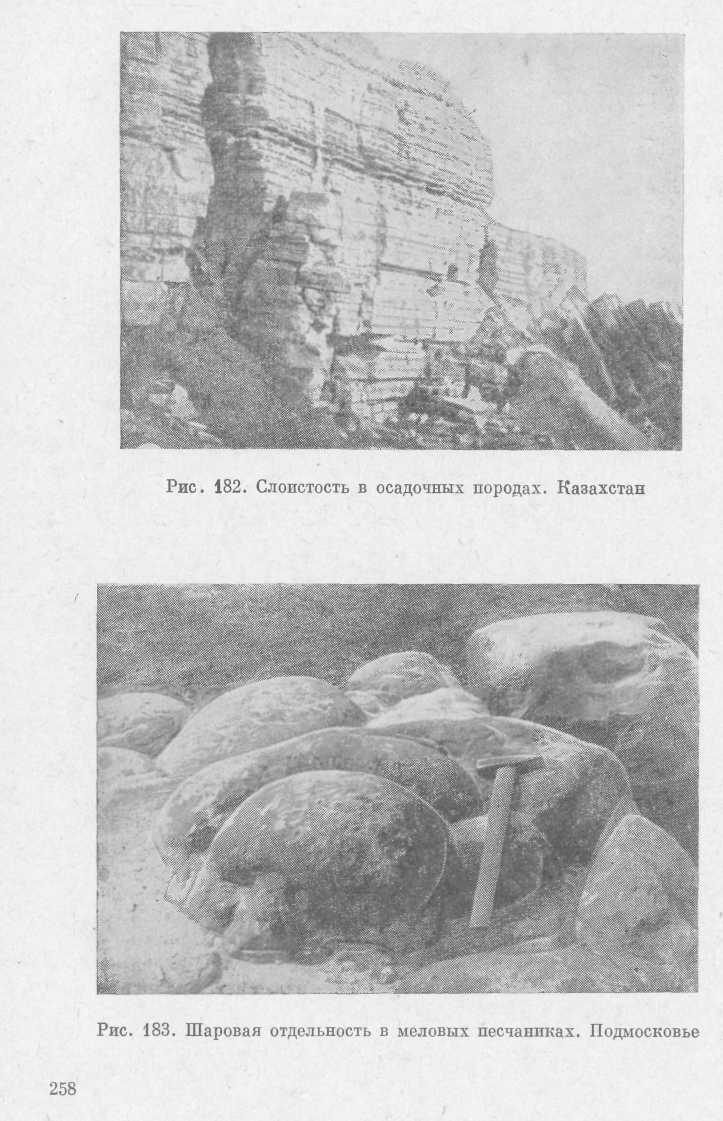

Осадочные породы, если их положение не нарушено последующими геологическими процессами, залегают горизонтальными пластами, в которых нередко можно наблюдать слоистость (рис. 182). Слоистость выражается в чередовании пород, отличающихся друг от друга по крупности зерна, окраске и другим признакам. Она обусловлена сменой материала во время осадкообразования.

Слоистость является важнейшей макротекстурой осадочных горных пород. Нередко она ведет к образованию пластовой отдельности, выражающейся в раскалывании породы на отдельные плитки.

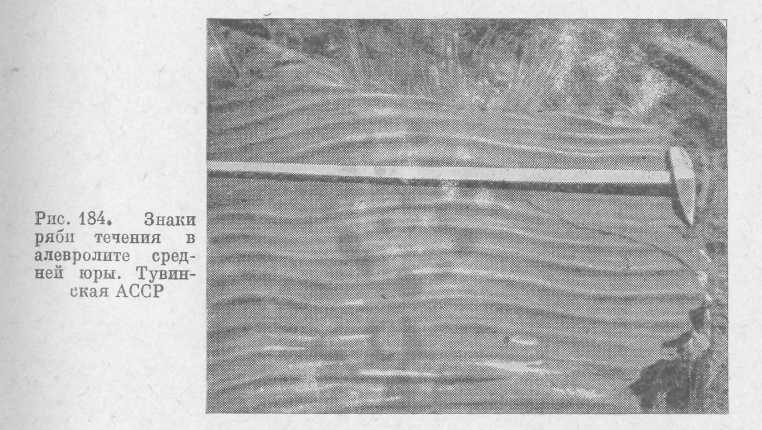

Из других форм отдельности в осадочных породах иногда встречается шаровая, образующаяся вследствие раскола по кривым плоскостям. Шаровая отдельность характерна, например, для некоторых песчаников (рис. 183).

Текстуры поверхностного слоя осадочных пород весьма своеобразны. Они интересны в том смысле, что позволяют установить

17 заказ ш 257

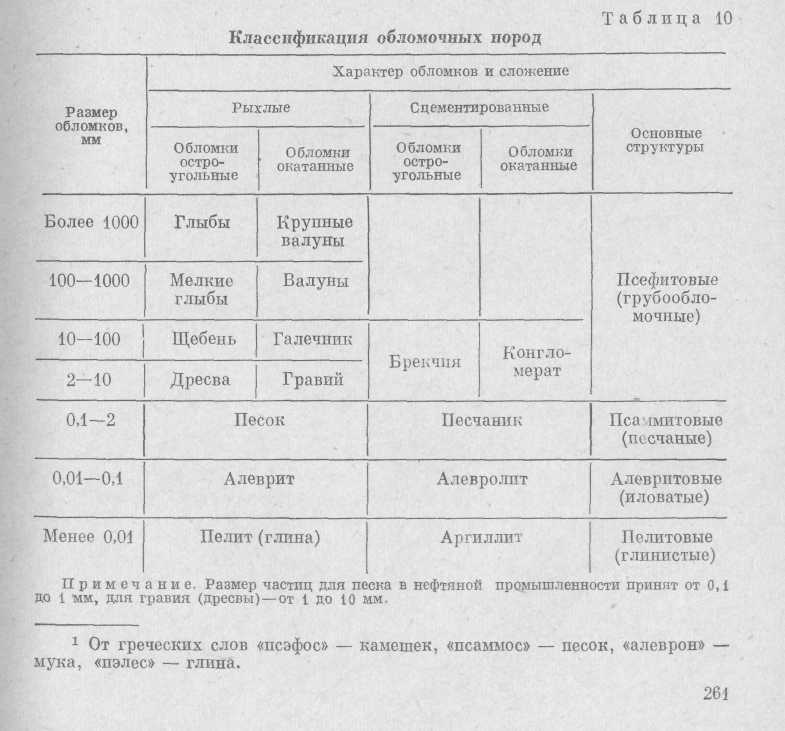

Структуры пород обломочного происхождения характеризуются величиной обломков или зерен, слагающих породу. Среди них выделяют грубообломочную, песчаную, иловатую, глинистую и смешанную структуры (см. табл. 10).

Структуры пород химического происхождения по величине зерен разделяются на крупнокристаллические (>1,0мм), среднекристал-лические (1—0,1 мм), скрытокристаллические (0,1—0,01 мм), пели-томорфные (< 0,01 мм).

Органогенные породы, если они сложены из хорошо сохранившихся организмов, имеют биоморфную структуру, а если представлены обломками скелетов организмов, то структура называется детритусовой.

Наряду с формой и взаимным расположением зерен в структуре осадочных пород значительную роль играет цемент и его взаимоотношения с зернами породы. На рис. 185 приведены типы цементации, по М. С. Швецову. По составу цемент может быть известковый, глинистый, кварцевый, мергелистый, глауконитовый, битуминозный, железистый и др.

Большое значение при изучении осадочных пород имеет определение пористости, поскольку в порах и трещинах могут находиться нефть и газ. Пористость — суммарный объем всех пустот, пор и

17· 259

трещин в породе. Она выражается в виде коэффициента пористости Кп, который представляет отношение (в %) объема всех пустот и пор

в породе (Уvп) ко всему объему породы (V): Кп = —-· 100% .

Поры и пустоты в породе могут быть образованы одновременно с самой породой (первичные) или возникнуть после (вторичные).

Какая-то часть пор и пустот сообщается друг с другом так, что газы и жидкости могут перемещаться в породе. Это так называемая открытая пористость, которая всегда меньше полной.

Существуют специальные методы определения пористости как в образцах пород, так и в скважинах. При этом всегда важно знать величину и форму пустот и пор, что влияет на миграцию газов и нефти. Знание пористости осадочных пород особенно необходимо специалистам, изучающим геологию нефтяных и газовых месторождений.

260

ОПИСАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Наиболее распространенными среди осадочных горных пород являются обломочные породы, которые также называют кластиче-скими, или механическими, породами. Они состоят из обломков пород или минералов и представляют собой рыхлые или сцементированные механические осадки. Классификация обломочных пород основана на величине обломков. Выделяют следующие виды обломочных пород:

крупнообломочные породы, или псефиты 1 (размер обломков более 2 мм): валуны, галька, гравий и др.;

среднеобломочные породы, или псаммиты 1 (размер зерен от 0,1 до 2 мм): различные пески и песчаники;

мелкообломочные породы, или алевриты и алевролиты 1 (раз мер зерен от 0,1 до 0,01 мм): лёсс, лёссовидные суглинки;

тонкодисперсные глинистые породы, или пелиты 1 (размер частиц менее 0,01 мм): различные глины.

Классификация обломочных пород приведена в табл. 10.

КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ

ПОРОДЫ (ПСЕФИТЫ)

КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ

ПОРОДЫ (ПСЕФИТЫ)

Глыбы — неокатанные, угловатые крупные обломки горных пород размером более 1 м.

Валуны — окатанные обломки горных пород размером более 100 мм. В горных областях, где водные потоки достигают большой силы, валуны часто встречаются среди аллювиальных отложений. Широко распространены валуны среди ледниковых образований (валунные отложения). В случае размыва их и выноса тонкозернистого материала местность покрывается валунами, образуются

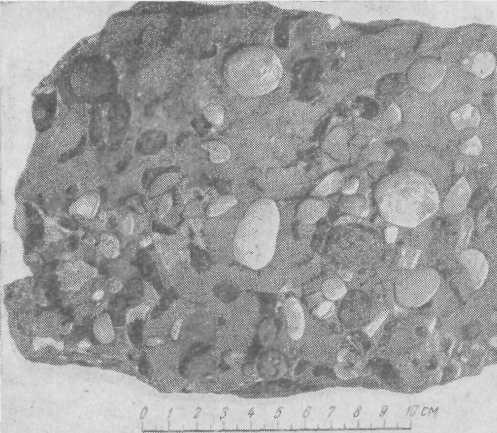

Рис. 186. Конгломерат

валунные поля. Валуны иногда используются как строительные материалы. В качестве булыжника они употребляются для мощения дорог.

Щебень — рыхлая горная порода с остроугольными обломками размером от 10 до 100 мм. Щебень образуется при механическом разрушении горных пород и скапливается у подножия склонов. Он широко применяется как балластный материал в строительстве железнодорожных путей и шоссейных дорог.

Дресва —■ имеет меньший размер неокатанных зерен (от 2 до 10 мм); в большинстве случаев является элювием гранита.

Галечник и гравий образуются при переносе обломков водными потоками или в результате прибоя. В процессе переноса обломки окатываются, приобретая хорошо отполированные округлые формы. Галечник имеет размер галек от 10 до 100 мм, гравий — от 2 до

262

10 мм. Мелкий гравий называют грубым песком. По своему происхождению галечник и гравий могут быть речными, озерными, морскими, ледниковыми.

Галечник и гравий, как и другие рыхлые обломочные породы, являются ценным строительным материалом и широко применяются в дорожном строительстве. Месторождения их многочисленны (центральные районы РСФСР, Кавказ, Урал, Сибирь и т. д.).

Брекчия представляет собой сцементированные неокатанные обломки, размер которых более 2 мм. Цемент может быть различный; обломки однородные и неоднородные по составу. Брекчии образуются в результате обвалов, оползней, выщелачивания, а также при тектонических движениях (тектоническая брекчия) и вулканической деятельности (вулканическая брекчия).

Конгломерат — сцементированный галечник и гравий (рис. 186); как правило, возраст конгломератов древнее четвертичного. Состав гальки и цемента может быть различный. Конгломераты, залегающие в основании серии осадков, называются базальными и указывают на размыв и условия мелководья.

Некоторые конгломераты являются красивым облицовочным материалом. Иногда с ними бывают связаны рудные месторождения (медь, золото, уран). Гравелит — конгломерат, величина обломков в котором соответствует гравию.

СРЕДНЕОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ (ПСАММИТЫ)

Пески по величине зерна разделяются на грубозернистые (1 — 2 мм), крупнозернистые (0,5—1 мм), среднезернистые (0,25—0,5 мм) и мелкозернистые (0,1—0,25 мм). Минеральный состав и цвет их различны. Наиболее распространенным минералом песков является кварц, причем нередко встречаются чисто кварцевые пески. Пески, содержащие полевой пшат, носят название аркозовых. В том или ином количестве в песках могут быть встречены глауконит, слюда, карбонаты и рудные минералы — магнетит, монацит, циркон, золото, платина, касситерит, алмазы. Промышленные скопления полезных ископаемых в песках носят название россыпей. Россыпные месторождения бывают во много раз богаче коренных и являются для указанных полезных ископаемых важнейшими источниками добычи.

По своему происхождению пески могут быть речными, морскими, озерными, дюнными. Степень окатанности зерен различная: от угловатых до хорошо окатанных (морские пески).

В зависимости от того, сколько минералов входит в состав песка, различают: мономинеральные пески, состоящие из одного минерала, олигомиктовые пески, состоящие из двух минералов, полимиктовые пески, состоящие из нескольких минералов.

Песчаники представляют собой сцементированные пески. Среди них можно выделить те же разновидности по составу, размеру и окатанности зерен, что и у песков. В определение песчаников

263

обычно

включают также состав цемента (известковый,

глинистый, кварцевый,

битуминозный и др.).

обычно

включают также состав цемента (известковый,

глинистый, кварцевый,

битуминозный и др.).

Разнородные грубозернистые песчаники сложного состава, содержащие обломки некоторых основных эффузивных пород, носят название граувакков.

Полимиктовые песчаники, обогащенные пирокластическим материалом, называются туфогенными. Нахождение их в геологическом разрезе указывает на оживление вулканической деятельности в данный период.

Пески и песчаники применяются во многих отраслях промышленности. Кварцевые пески — в стекольной и керамической промышленности, при производстве стекла, фарфора, для изготовления огнеупорных кремнистых кирпичей (динаса), в абразивной промышленности и в металлургии — как флюс и формовочный материал. Пески, употребляемые для стекольной промышленности, должны быть особенно чистыми, почти целиком состоять из кварца и не содержать окислов железа. Месторождения чистых кварцевых песков известны в Донбассе (Часов Яр), в Подмосковье (Люберцы), около Ленинграда (Саблино) и в других местах.

Пески и песчаники широко применяются для разнообразных строительных целей. Они разрабатываются из отложений различных систем и аллювия во многих районах СССР. Плотные песчаники в некоторых случаях используются как облицовочный материал.

МЕЛКООБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ (АЛЕВРИТЫ И АЛЕВРОЛИТЫ)

Мелкообломочные породы занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми породами и имеют более ограниченное распространение.

Алевритами называются тонкозернистые пылевидные породы морского, речного и эолового происхождения. Характерной породой среди алевритов является лёсс.

Лёсс представляет собой однородную породу светло-желтого цвета, состоящую из кварца, глины и кальцита. Кварцевых зерен примерно 50%, глины 20% и более, кальцита 20—30%; в небольшом количестве присутствуют некоторые другие минералы и известковые конкреции — журавчики. Для лёсса характерны высокая пористость и водопроницаемость. Лёсс легко растирается в пыль. Слоистость отсутствует. Обнажения лёсса обычно характеризуются отвесными стенками и обрывами.

Существует несколько теорий образования лёсса. Наиболее вероятной является эоловая теория Ф. П. Рихтгофена, развитая В. А. Обручевым. Согласно этой теории, минеральные частицы переносятся и отлагаются в результате деятельности ветра. Мощность лёссовых отложений может достигать lOO м.

Мощные толщи лёсса находятся в Северном Китае. В СССР лёсс известен в Средней Азии, на Украине и в ряде мест Сибири. Лёссовые почвы благодаря присутствию солей очень плодородны.

264

Близкими к лёссу породами являются лёссовидные суглинки. Они слоисты, более грубозернисты, содержат больше песчаного материала за счет углекислого кальция. Лёссовидные суглинки имеют различное происхождение и широко распространены на территории СССР.

Алевролиты представляют собой сцементированный лёсс или лёссовидные суглинки. Они очень похожи на твердые глинистые породы, особенно на глинистые сланцы. Цемент в алевролитах преимущественно известковый или кремнистый. В обнажениях иногда тонко-плитчаты, слоисты. В воде не размокают.

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ: (ПЕЛИТЫ)

Глинистые породы имеют наибольшее распространение среди обломочных пород.

Глины — наиболее тонкодисперсные осадочные породы. В сухом виде они характеризуются землистым строением и легко растираются пальцами. Во влажном состоянии жирны на ощупь. При впитывании влаги глины становятся вязкими и пластичными, при высыхании сохраняют приданную им форму, а после обжига приобретают твердость камня. Цвет глин разнообразен. Глинистые пласты водо-упорны.

По происхождению выделяют остаточные глины, образующиеся при накоплении глинистых минералов на месте разрушения пород, и осадочные (переотложенные) глины, образующиеся в результате осаждения из воды тонковзмученного материала.

Среди осадочных глин также различают морские (прибрежно-морские, лагунные, шельфовые) и континентальные (речные, озерные, делювиальные, пролювиальные).

По минеральному составу среди глин выделяют каолинитовые, монтмориллонитовые и другие разновидности. Глины, содержащие большое количество каолинита, называются жирными, а содержащие примесь кварца, халцедона, опала, окислов железа — тощими.

Главными составными частями глин являются SiO2 (40—70%), А12О3 (10—35%), К2О, Na2O, MgO, Fe.2O3 и Н2О.

Полиминеральные глины, которые в большинстве являются тощими, распространены чрезвычайно широко, исключая горные области, где они превращаются в аргиллиты и глинистые сланцы. Примеси, главным образом окислы железа, придают глинам разнообразные окраски, но преимущественно красно-бурые, серые, желто-бурые.

Месторождения тощих глин многочисленны. Применение их разнообразно. Они употребляются для изготовления кирпичей (кирпичные глины), грубой посуды (гончарные, горшечные), черепицы (черепичные), спекшегося кирпича — клинкера и как минеральные краски (красящие глины — мумия, охра). Глины необходимы также для изготовления портланд-цемента.

265

Мономинеральные

глины (каолинитовые, монтмориллонитовые

и

др.) являются более ценными; они также

имеют широкое распространение.

Мономинеральные

глины (каолинитовые, монтмориллонитовые

и

др.) являются более ценными; они также

имеют широкое распространение.

Каолинитовые глины могут быть остаточными (первичными, или элювиальными), когда они образуются на месте выветривания полевошпатовых пород, и осадочными (вторичными или переотложенными) при отложении в водных бассейнах. Остаточные каолинитовые глины жирны на ощупь, отличаются белым цветом и присутствием зерен неразрушенного кварца. Они залегают на древних водораздельных плато. Осадочные каолинитовые глины встречаются чаще и

залегают в виде линз или пластов среди песчаных отложений. Цвет их белый или серый. Они пластичны, но иногда отличаются значительной крепостью и хрупкостью (сухарные глины).

Из технических разновидностей выделяют фарфоровые глины, состоящие почти целиком из каолинита, и огнеупорные глины с температурой плавления около 1700°, содержащие также некоторое количество гидратов окиси алюминия и слюды. Фарфоровые глины применяются для производства фарфора и фаянса, огнеупорные — для изготовления огнеупорных кирпичей, в бумажной, химической и других отраслях промышленности.

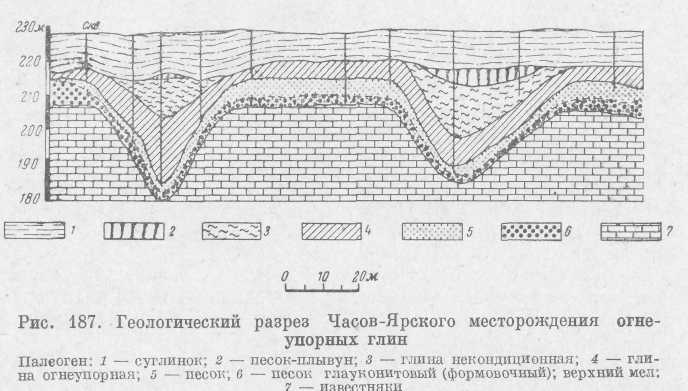

Крупные месторождения каолинитовых глин находятся на Украине: Глуховецкое и Турбинское в Киевской области, Просянское (первичные каолины) и Пологи (вторичные каолины) в Днепропетровской области, а также на Урале и в Западной Сибири. Огнеупорные глины известны во многих районах СССР: Боровичское в Ленинградской области, Часов-Ярское (рис. 187), Пологи и др. на Украине, Латненское в Воронежской области, Троицко-Байнов-ское и Курьинское на Урале, Кудиновское и Гжельское в Московской области.

266

Монтмориллонитовые глины, содержащие некоторое количество каолинита, бейделлита и других глинистых минералов, отличаются высокой дисперсностью. Среди них выделяют отбеливающие глины, обладающие поглотительными свойствами. Их происхождение связывают с выветриванием (в том числе подводным) лав, их пеплов и туфов.

К отбеливающим глинам относятся сукновальные глины (флоридины, бентониты), обладающие омыляющими свойствами и адсорбирующие жиры и некоторые красящие вещества. Они широко используются для очистки продуктов нефтяной промышленности, различных масел, жиров, вина, применяются для отбелки тканей и других целей. Отбеливающие глины известны в Крыму (кил), на Апшерон-ском полуострове, в Западной Грузии (гумбрин) и на Северном Кавказе.

Аргиллиты — плотные дегидратизированные и сцементированные глинистые породы, не размокающие в воде. Цементом в них часто служит кремнезем (халцедон).

Аргиллиты характерны для складчатых областей. Иногда они имеют ложную слоистость — сланцеватость, что выражается в раскалывании их на тонкие пластинки. Последний признак указывает уже на незначительные метаморфические изменения. Породы с четко

267

выраженной сланцеватостью — глинистые сланцы или филлиты — должны быть отнесены к метаморфическим.

Помимо чисто глинистых пород, в природе широко распространены смешанные песчано-глинистые породы. К ним относятся супеси и суглинки. Супеси содержат примерно до 20—30% глинистых частиц, суглинки — от 20—30 до 40—50%. Суглинки ледникового происхождения, содержащие валуны, называются валунными суглинками.

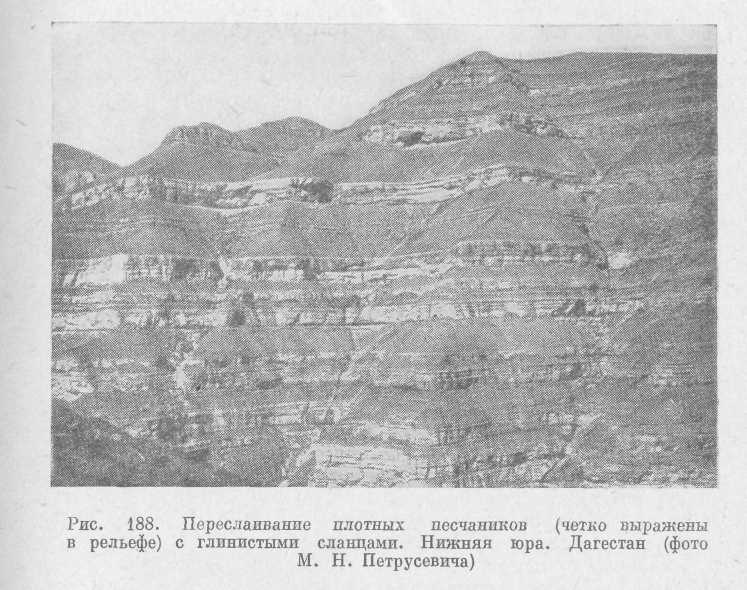

Обломочные породы, в основном мелководные морские осадки, нередко образуют так называемые флитевые толщи. Флиш — четкое, ритмичное переслаивание песчаников, аргиллитов, мергелей, реже других пород. Мощность флишевых толщ велика, они характерны для геосинклинальных формаций (Кавказ, Крым и др.), характеризуя начальные стадии горообразования. Флиш и флише-подобиые образования могут иметь горизонтальное или близкое к горизонтальному залегание (рис. 188), или могут быть интенсивно дислоцированы.

К обломочным относятся также породы, состоящие из пирокласти-ческого материала пли смеси пирокластического и осадочного материала. К последним относятся туффиты или туфогенные песчаники, встречающиеся на Кавказе, Урале, в Казахстане и Средней Азии. Происхождение их эффузивно-осадочное.

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

Химические и биохимические осадки образуются путем выпадения из растворов в результате различных реакций. Эти реакции вызываются увеличением концентрации и изменением температуры растворов, коагуляций коллоидов и участием организмов, поглощающих и концентрирующих некоторые соединения в своих телах и скелетах (СаСО3, SiO2, фосфаты).

В стадию диагенеза из этих осадков образуются химические и биохимические осадочные горные породы.

Если обломочные породы являются результатом механической дифференциации, то химические и биохимические породы — продукты химической осадочной дифференциации. Среди химических и биохимических осадочных пород рассмотрим следующие: а) латериты и бокситы, б) железистые породы, в) марганцевые породы, г) фосфориты, д) кремнистые породы, е) карбонатные породы, ж) соли.

Все перечисленные породы имеют важное практическое значение. Распространенность карбонатных и кремнистых пород, а также солей значительна; остальные породы образуют местные скопления.