- •Специфические черты древнеегипетской цивилизации

- •Древнеегипетский календарь

- •Египет в картине мира его древних обитателей

- •Источники по истории Древнего Египта

- •Египет в представлениях греческих авторов

- •Дешифровка иероглифов и изучение древнеегипетского языка

- •Изучение Древнего Египта

- •Периодизация истории и хронология Древнего Египта

- •Египет Раннего царства (до рубежа XXIX–XXVIII вв. До н. Э.) Доисторический Египет (до середины IV тысячелетия до н. Э.)

- •Возникновение ранних государств в долине Нила (вторая половина IV тысячелетия до н. Э.)

- •Общественная структура додинастического Египта

- •Объединение Египта при Менесе

- •Раннее царство (середина XXXI – рубеж XXIX–XXVIII вв. До н. Э.)

- •«Цари‑Хоры» и «цари‑Сеты»: распад и воссоединение Египта при II династии

- •Древнейшие контакты Египта с внешним миром

- •Египет Древнего царства От Джосера до Снофру: III–IV династии

- •Снофру – «владыка маат»

- •Деятельность Мечена и судьбы египетской общины

- •«Эпос о Менесе»: народная традиция против официального историописания

- •IV династия: строители «великих пирамид»

- •V и VI династии

- •Царская власть в Египте в середине III тысячелетия до н. Э

- •«Поучение Птахотепа»

- •Рядовые египтяне Древнего царства – работники царя и вельмож

- •Погребальная практика египтян III тысячелетия до н. Э

- •«Мир‑двойник» гробниц Древнего царства

- •«Тексты пирамид»

- •Религия и мифология Древнего царства

- •Упадок царской власти и конец Древнего царства

- •Египет I переходного периода (XXII–XXI вв. До н. Э.) «Земля перевернулась подобно гончарному кругу»: экологическая и социальная катастрофа

- •Простые египтяне перед лицом катастрофы

- •Бедствия страны и сомнения в религиозной истине

- •Царь и его ответственность перед богом

- •Изменения в египетской религии в I Переходный период

- •Суд Осириса

- •Объединение Египта под властью Фив. XI династия

- •Среднее царство (конец XXI – начало XVII в. До н. Э.)

- •XII династия (1976–1794 гг. До н. Э.)

- •Завоевание Нубии и контакты с Азией

- •Аменемхет III – упрочение центральной власти

- •Древнеегипетское общество в эпоху Среднего царства. «Система смотров»

- •«Царские люди» и их роль в экономике Среднего царства

- •Литература и религия Египта в эпоху Среднего царства

- •«Тексты саркофагов» и гробницы Среднего царства

- •Время XIII–XIV династий (около 1793 г. – начало XVII в. До н. Э.)

- •Египет II переходного периода

- •Гиксосское владычество (первая половина XVII – середина XVI в. До н. Э.)

- •Загадка о гиппопотамах

- •XVII династия

- •Гиксосы: характер завоевания ими Египта и интерпретация их обозначения

- •Египет Нового царства. Эпоха XVIII династии (середина XVI–XIV вв. До н. Э.)

- •Хатшепсут: женщина на престоле Египта

- •Решающая фаза войн Египта с Митанни (1468 – около 1410 г. До н. Э.)

- •Египет в годы «амарнского мирового порядка». Аменхотеп III

- •Перемены в общественном сознании египтян в начале Нового царства (вторая половина XVI–XV в. До н. Э.)

- •Аменхотеп IV (Эхнатон). Египет в годы «амарнской реформы» (1365–1348 гг. До н. Э.)

- •Атон – личный бог царя и источник абсолютной истины

- •12‑Й год Эхнатона: гонение на традиционные культы

- •Крах «амарнского мирового порядка»

- •Постамарнское время (1348–1334 гг. До н. Э.)

- •Царствование Хоремхеба

- •Последствия амарнской эпохи во внутренней жизни и мировоззрении Египта

- •Эпоха Рамессидов: XIX и XX династии (конец XIV – начало XI в. До н. Э.) Воцарение XIX династии. Начало хетто‑египетского противостояния (1334–1290 гг. До н. Э.)

- •Династическая история Египта при первых Рамессидах: реальность и мифология

- •Рамсес II (1290–1224 гг. До н. Э.). Решающая фаза войн Египта с Хеттским царством

- •Первая волна нашествия «народов моря». Конец XIX династии

- •Вторая волна нашествия «народов моря» и Рамсес III

- •«Большой папирус Харрис»

- •Древнеегипетское общество в эпоху Нового царства

- •Древнеегипетская религия и культура в эпоху Нового царства

- •Миф об Осирисе в литературном преломлении

- •Изучение заупокойных текстов и религии Нового царства

- •Конец Нового царства

- •Египет Позднего времени (XI в. До н. Э. – 332 г. До н. Э.) Начало III Переходного периода

- •Египет при ливийских царях (945 г. – вторая половина VIII в. До н. Э.)

- •Первое столкновение с Ассирией и децентрализация Египта

- •Нубийское завоевание Египта. XXIV (саисская) и XXV (нубийская) династии

- •Подчинение Египта Ассирией. «Додекархия»

- •«Саисское возрождение»

- •«Первый Армагеддон». Египет и Нововавилонское царство

- •Филэллин Амасис (Яхмос II): «египетский Брежнев»

- •Египетское общество и перемены в его мировоззрении в I тысячелетии до н. Э

- •Перемены в религиозном мировоззрении позднего Египта

- •Перемены в представлениях египтян Позднего времени о царской власти

- •Египетские поучения Позднего времени: представление о благочестии

- •Последние века египетской цивилизации Египет в составе державы Ахеменидов

- •Египет в IV в. До н. Э

- •Египетские религиозные концепции середины I тысячелетия до н. Э

- •Фиванская космогония «огдоады»

- •Второе персидское владычество (343–332 гг. До н. Э.). Завоевание Египта Александром Македонским

- •Глава II Древняя Месопотамия Природа и население

- •Ассирийцы и вавилоняне

- •От понятия «Шумер и Аккад» к понятию «Месопотамия»

- •Периодизация истории Месопотамии

- •Месопотамия общин и городов‑государств (VI тысячелетие – XXIV в. До н. Э.) Заселение Месопотамии. Убейдцы‑субареи

- •Шумерская загадка

- •Начало эпохи Урук. Ниппурский номовый союз

- •«Колониальная система» эпохи Урук

- •«Великий потоп»: мифы и реальность

- •На пути к шумеро‑аккадскому симбиозу. Культура Джемдет‑Наср

- •«Они писали на глине»

- •Раннединастический период Шумера. Расцвет и закат номовых городов‑государств

- •Социальная структура Шумера и рост рабовладения

- •Власть и правитель в городах Шумера

- •Возвышение и низвержение Киша

- •Гильгамеш и гегемония Урука

- •I династия Ура

- •Лугальаннемунду – забытый покоритель мира

- •«Вселенная» шумеров

- •Эблаиты и сутии

- •От Армянского нагорья до Инда

- •Народы Иранского нагорья

- •Месопотамия в конце III тысячелетия до н. Э Лагаш Лугальанды и Умма Лугальзагеси

- •Держава Саргона Аккадского

- •Нарам‑Суэн и падение аккадского могущества

- •Гудеа – прислужник кутиев

- •III династия Ура: бюрократизация государства

- •Крах Ура и закат Шумера и Аккада

- •Старовавилонский период (2000–1595 гг. До н. Э.) Общественный строй в Двуречье первой половины II тысячелетия до н. Э

- •I династия Иссина

- •Господство амореев в Двуречье

- •Взлет и распад державы Шамши‑Адада

- •Создание державы Хаммурапи

- •Хаммурапи, справедливый государь

- •Вавилонское общество времен Хаммурапи

- •Законы Хаммурапи

- •Вавилония при наследниках Хаммурапи. Нашествие касситов

- •Средневавилонский период (XVI–XII вв. До н. Э.)

- •Общественный строй Касситской Вавилонии

- •Внешняя политика Касситской Вавилонии

- •Кадашман‑Эллилъ I и Египет: безуспешное сватовство

- •Ассиро‑вавилонские войны и падение касситской династии

- •Мировоззрение и культура Древней Месопотамии

- •Магико‑мифологическая картина мира и ее основы

- •Теория мифологического мышления

- •Рациональная природа древней картины мира

- •Человеческая личность на древнем Ближнем Востоке

- •«Религия» и этика на древнем Ближнем Востоке. Понимание добра и зла

- •Вселенная, ее силы и судьбы

- •Судьба человека в мире богов

- •Влияние богов на земную жизнь людей

- •Месопотамский взгляд на жизнь: рациональный социализированный гедонизм

- •Представления о царской власти

- •Ритуал и царь

- •«Мандат на правление» и сиена царей

- •Культура Древней Месопотамии Грамота и школы

- •Развитие научных познаний

- •Вавилонский календарь и рождение астрологии

- •Математика и практика

- •Медицина и знахарство

- •Зодчество и скульптура Двуречья

- •Пантеон богов Двуречья

- •Некоторые мифы

- •«Энума Элиги»

- •«Эпос о Гильгамеше» и мировоззрение жителей Месопотамии

- •Смысл человеческой жизни в «Эпосе о Гильгамеше»

- •Вавилонские «теодицеи»

- •«Диалог господина и раба»

- •Ассирия – «Мировая держава» Месопотамии

- •Город‑государство Ашшур: предыстория империи

- •Становление империи: от Ашшур‑убаллита до Адад‑нерари

- •Первое великодержавие Ассирии

- •Войны с Вавилонией и крах завоеваний Ассирии

- •Реванш Вавилонии

- •Второе возвышение Среднеассирийской державы (конец XII – середина XI в, до н. Э.)

- •Нашествие арамеев. Ассирия на переломе эпох

- •Ассирийский общественный строй

- •Специфические черты Ассирийского государства

- •Первое возвышение Новоассирийской державы (IX – начало VIII в. До н. Э.)

- •Походы Ашшурнацирапала II

- •Салманасар III: борьба за империю

- •Женщина у власти: правление Семирамиды

- •Тиглатпаласар III – преобразователь империи

- •Военная реформа Тиглатпаласара III

- •Завоевания Тиглатпаласара III

- •Преемники Тиглатпаласара

- •Разгром Урарту Саргоном II

- •Ассирия и Вавилон: неразрешимая проблема взаимоотношений

- •Правление Синаххериба

- •Асархаддон: смена курса

- •Походы Асархаддона: от Мидии до Египта

- •Ашшурбанапал: грамотей на престоле

- •Ассирия в правление Ашшурбанапала: колосс на глиняных ногах

- •Культура Ассирии

- •Нововавилонское царство

- •Переднеазиатский геополитический переворот конца VII в. До н. Э

- •Скифский разгром Ассирии и возвышение Вавилона

- •«Мировая война» за ассирийское наследство

- •Причины крушения Ассирийской державы

- •Общественный строй Вавилонии в VII–VI вв. До н. Э

- •Вавилон и Египет в борьбе за Левант

- •Вавилония Навуходоносора

- •Преемники Навуходоносора

- •Падение Халдейской Вавилонии

- •Вавилон при халдейской династии

- •Глава III Малая Азия и Закавказье в древности

- •Анатолия и Армянское нагорье в древности

- •Хеттское царство Складывание народности и государства

- •Народ умман‑манда и появление индоевропейцев в Азии

- •Этноним «хетты» – условность, созданная учеными

- •Страна Хатти и царство Канеса

- •Каниш как первый центр международной торговли

- •Держава Анитты

- •Древнехеттская держава. Общество и государство

- •Хаттусили I и его преемники

- •Новохеттский период. Общественный строй и система управления хеттов

- •Новохеттское великодержавие. Узурпатор Суппилулиума и расширение границ

- •Сватовство рождает войну

- •Хеттское царство при потомках Суппилулиумы

- •Соседи хеттов на западе: царства Арцава и Илион

- •Борьба хеттов с ахейцами и «Троянская война»

- •Хеттское «царство амазонок»

- •Великое переселение балкано‑эгейских народов на Восток и гибель Хеттского царства

- •Мировоззрение и культура хеттов Хеттская мифология

- •Хеттская литература и этика

- •Царь и подданные у хеттов

- •Малая Азия в I тысячелетии до н. Э Фригийцы и Фригийское царство

- •Лидийское царство

- •Хурритский мир II–I тысячелетий до н. Э

- •Возвышение и могущество Митанни

- •Общество и власть в Митанни

- •Хетто‑митаннийские войны и падение Митанни

- •Урарту – от племенного союза к военной державе

- •Урартские завоевания

- •Древнейшее армянское царство

- •Глава IV Восточное средиземноморье и Аравия Территория и население

- •Каин и Шеш: кочевники против горожан

- •Древнейшая история Восточного Средиземноморья

- •Миграции семитских племен

- •Раннее государство Эбла

- •Восточное средиземноморье во II тысячелетии до н. Э

- •Ямхад и объединение гиксосов

- •Этнополитическая карта Леванта в XVI–XII вв. До н. Э

- •Геополитический переворот XII–XI вв. До н. Э

- •Город‑государство Угарит

- •Восточное средиземноморье в первой половине I тысячелетия до н. Э Финикийская колонизация

- •Тиро‑Сидонское царство

- •Дамасское царство

- •Древнейшая история евреев

- •Возникновение Израильского царства

- •Израиль эпохи первого Храма

- •Древнееврейское общество

- •Социально‑религиозная борьба в Израиле: путь к теоцентризму

- •Ветхозаветные пророки и рождение Абсолютного Бога

- •Восточное Средиземноморье – «яблоко раздора» для великих держав

- •Культура и религия Восточного Средиземноморья Финикия: письменность и мифология

- •От исконных древнееврейских представлений к теоцентризму

- •Древнееврейская литература и Ветхий Завет

- •Аравия в I тысячелетии до н. Э Расселение арабов

- •Саба и государство юга Аравии

- •Глава V Древний Иран Природа и население

- •Элам – древнейшая цивилизация Ирана

- •Иранская «ойкумена» и внешняя политика Элама

- •Шутрукиды и их наследники

- •Пришествие ариев и гибель древнеиранской цивилизации

- •Древние арии и их переселение на юг Евразии

- •Переселение ариев в первой половине II тысячелетия до н. Э

- •Вторая волна миграций ариев: расселение ираноязычных племен

- •Общество и культура древних ариев

- •Иран и Мидия в I тысячелетии до н. Э Ранние государства мидян и «авестийских ариев»

- •Киммерийцы и скифы

- •Рождение Мидийского царства

- •Взлет Мидийского царства при Киаксаре

- •«Мировая» держава Ахеменидов

- •Персия на взлете: экспансия и династические смуты

- •Реформы Дария I: упорядочение финансов и администрации

- •Держава Ахеменидов при преемниках Дария

- •Судьба «мировой державы» Азии после Ахеменидов

- •Культура и мировоззрение Древнего Ирана. Зороастризм

- •«Авеста»

- •Глава VI Древняя Индия Древняя цивилизация в долине Инда

- •Градостроительство протоиндийской цивилизации

- •Хозяйство и торговля

- •Общество индской цивилизации

- •Истоки и судьба индской цивилизации

- •Мохенджо‑Даро – крупнейший город протоиндийской цивилизации

- •Протоиндийская письменность

- •Хараппское искусство: люди и божества

- •Ведийская эпоха в Индии

- •Хозяйство и общество индоариев

- •Раджи и первые царства индоариев

- •Дваждырожденные: брахманы, кшатрии и вайшьи

- •Шудры и «неприкасаемые»

- •Ведийская литература древней Индии

- •«Ригведа»

- •Брахманы (тексты )

- •Упанишады

- •Брахманские сутры

- •Эпическая литература Древней Индии. «Махабхарата»

- •«Бхагавадгита»

- •«Рамаяна»

- •Ведийская религия

- •Ведийские боги: Индра, Варуна, Агни

- •Демоны и духи ведийской Индии

- •Культ предков

- •Человек и космос в ведийской религии

- •Карма и дхарма

- •Туру и риши

- •Индия в магадхско‑маурийский («буддийский») период

- •Правители Магадхи

- •Государственный строй Индии эпохи Маурьев

- •Военные силы Индии эпохи Маурьев

- •Держава Маурьев: от Чандрагупты Маурья до Ашоки (конец IV–II в. До н. Э.)

- •Ашоки – мудрый правитель

- •Мегасфен

- •Паталипутра. Архитектура и искусство в маурийский период

- •Религиозные искания эпохи Маурьев: на путях постижения истины Ранний буддизм

- •«Четыре благородные истины» и философские основы буддизма

- •Буддийские монахи

- •Буддийские секты раннего периода

- •Джайнизм

- •Вардхамана – последний тиртханкара

- •Аигамбары и шветамбары

- •Адживики

- •Индия в период поздней древности (II в. До н. Э. – V в. Н. Э.)

- •Индо‑греческие царства. Вторжение сакских племен и парфян

- •Кушаны в Индии

- •Кушанский царь Канишка и его ступа в Пурушапуре

- •Династия Гуптов и ее расцвет при Чандрагупте II

- •Фа‑сянъ и Сюанъ‑цзан: Индия глазами китайских паломников

- •Частная жизнь и быт древних индийцев

- •Классическая санскритская литература

- •Бхаса у истоков драматургии

- •Калидаса – поэт любви

- •Буддизм в период II в. До н. Э. – V в. Н. Э

- •Хинаяна, или тхеравада

- •Махаяна

- •Бодхисаттва – идеал сострадания

- •Нагарджуна. Философская школа мадхъямака

- •Буддийская литература Древней Индии и Палийский канон

- •Джатаки

- •«Дхаммапада»

- •Поэт Ашвагхоша

- •Искусство буддизма на рубеже эпох

- •Рельефы Бхархута

- •Буддийские ступы из Санчи

- •Скульптура Гандхары

- •Индуизм

- •Вишну – Кришна: аватары и спасение мира

- •Грозный бог Шива

- •Брахма. Космология индуизма

- •Аокапалы и низшие духи: якши и наги

- •Царь обезьян Хануман

- •«Шесть даргиан»

- •Глава VII Древний Китай

- •Неолитический период: культуры Яншао и Луншань

- •Категории и реалии китайской культуры: письменность

- •Древнейший календарь

- •Культ предков и Шанди

- •Гадания

- •Бронзовые сосуды

- •Надписи на бронзе

- •Ранний период китайской истории, отраженный в преданиях

- •Эра пяти добродетельных императоров

- •Династия Ся согласно легендам

- •Племена и этногенез китайцев

- •Хозяйство и общество раннего периода китайской истории

- •Эпоха Ся: правление Юя

- •Экономическая география государства Ся

- •Упрочение династии Ся и централизация власти

- •Эпоха Шан‑Инь

- •Смена столиц и борьба династии Шан за «место под солнцем»

- •Занятия и ремесла в Китае эпохи Шан‑Инь

- •Социальное неравенство: байсин и минь

- •Династия Чжоу

- •Западное Чжоу

- •Титулы ван и хуанди

- •Система фэнцзянъ

- •Хозяйство и налогообложение

- •Социальная иерархия

- •Военные конфликты и походы

- •Эпоха Чуньцю

- •Круговращение власти в Чжоу: ваны в борьбе за власть

- •Племена и народности

- •Общественное производство и торговля

- •Социальное расслоение

- •Летопись «Чуньцю» («Вёсны и осени»)

- •«Пять гегемонов»

- •«Мандат Неба»

- •Философские школы эпохи Чуньцю

- •Конфуцианство

- •Конфуций

- •Канонические книги

- •Даосизм

- •Период Чжаньго, или «сражающихся царств»

- •«Сражающиеся царства»: территории и границы

- •Краткая летопись междоусобиц «Сражающихся царств» и экспансия Цинь

- •Общественное производство и изменения в социальной структуре. Реформы Шан Яна

- •Гунсунь Лун

- •Империя Цинь

- •Великая Китайская стена

- •Сожжение книг

- •Восстание Чэнъ Шэна и у Туана

- •Оппозиция царства Чу и возвышение Лю Бана

- •Империя Хань

- •Ранняя Хань. Правление Гао‑цзу (Лю Бана)

- •Преемники Лю Бана: смертельная борьба за власть

- •«Сюнну»

- •Правление императора у‑ди и борьба с кочевыми племенами

- •Правление Чжао‑ди

- •Правление Сюань‑ди и дробление удельных княжеств в I в. До н. Э

- •Великий шелковый путь

- •Внешние отношения. Усиление племен «цянов»

- •«Мягкие» правления Юань‑ди и Чэн‑ди

- •Культ и обряды

- •Хозяйство и государственный аппарат Западной Хань

- •Последние правители династии Западной Хань

- •Философская и историческая мысль эпохи ранней Хань Дун Чжун‑шу

- •«Пять начал»

- •Сыма Цянь

- •Бань Гу

- •Закат Западной Хань и гражданская война

- •Реформы Ван Мана

- •Внешние отношения в правление Ван Мана

- •Восстание «Красных бровей»

- •Падение Ван Мана

- •Правление Гэнши‑ди и его падение

- •Поражение «Красных бровей» и окончание гражданской войны

- •Правление Гуан у‑ди. Начало Поздней Хань

- •Китай и сопредельные народы в правление Гуан у‑ди

- •Восстание хаквьешов

- •«Спокойные десятилетия» Положение бюрократии и ее функционирование

- •Водные пути

- •Возвышение Доу Сяня. Падение рода Доу

- •Воцарение Ань‑ди. Регентство вдовствующей императрицы Дэн

- •Хань и «сюнну»: извечный спор

- •Образование и экзамены для чиновников в I–II вв. Н. Э

- •Чжан Хэн

- •От Шунь‑ди до Хуань‑ди: «расцвет» фаворитизма и клановость

- •Власть и бюрократия при Шунь‑ди и Хуань‑ди

- •Цуй Ши и Аю Тао: призывы к благоразумию и справедливости

- •Чэнь Фань: сановник в борьбе за экономию и справедливость

- •Массовые выступления

- •Правление Лин‑ди и ослабление династии: борьба евнухов и сановников империи

- •Нарастание волнений некитайских народностей

- •Восстание «желтых повязок» и гибель поздней Хань

- •Регенство императрицы Хэ. Истребление евнухов и действия Юань Шао и Дун Чжо

- •Оппозиция диктату Дун Чжо

- •Период многовластия. Усиление Цао Цао

- •Конец империи Хань

- •Литература Источники

- •Хрестоматии

- •Учебники и учебные пособия

- •Общие работы

- •Литература к Главе I

- •Литература к Главе II

- •Литература к Главе III

- •Литература к Главе IV

- •Литература к Главе V

- •Литература к Главе VI

- •Литература к Главе VII

Аравия в I тысячелетии до н. Э Расселение арабов

В ходе великого движения арамеев из Сирийской степи в Северную Сирию и Месопотамию (XI–X вв. до н. э.) в Северной Аравии освободились обширные территории, и с юга сюда стали проникать лишь недавно одомашнившие верблюда и ставшие настоящими кочевниками племена двух этносов – собственно арабов, или так называемых южно‑центральных семитов (одно из их племен и носило самоназвание «арабы»), и потомков «ибри» (племен аморейского происхождения, имевших общие этноисторические корни с древними евреями), расселившихся в Аравии с севера в XIV в. до н. э. В ходе их взаимодействий и перемещений сложилась этнокультурная общность исторических арабов, которая состояла из многих независимых племен и унаследовала язык от южно‑центральных семитов, название «арабы» – от одного из их племен и легендарную племенную генеалогию – в основном от аравийских «ибри». Именно арабизированные племена «ибри», былых выходцев с севера, составили основную массу позднейших арабов, в то время как большинство исконных южно‑центральносемитских племен в течение I тысячелетия до н. э. либо смешались с ними, либо исчезли из истории, как это случилось с самим исконным «титульным» племенем «арабов».

Ветхозаветные тексты, начиная с X в. до н. э., и греческие ученые середины I тысячелетия до н. э. уже знают широкую общность «арабов» в целом от Синая (где в ее состав влились амалекиты) до Евфрата. В итоге в Северо‑Центральной Аравии известно несколько основных племенных союзов. К их числу относились: исконно арабский Ариби, который исчез, т. е. влился в состав других племен к середине I тысячелетия до н. э.; восходящие по происхождению к группам «ибри» союзы Дедан, Кедар и Небайот – последний в начале VI в. до н. э. захватил Эдом на южной окраине Мертвого моря и образовал могущественное Набатейское царство; а также переместившийся с крайнего юга племенной союз Самуд и другие.

В VI–V вв. до н. э. кочевые арабские племена скенитов заселили долину Среднего, частично Нижнего Евфрата и большую часть Верхней Месопотамии. В IV–III вв. до н. э. арабы Набатейского царства окончательно поглотили Аммон и Моав и заняли Дамаск, который превратился еще ранее в крупнейший арабский центр и считался главным городом «Аравии Пустынной». Арабы поддерживали более или менее напряженные отношения с Ассирией и более поздними великими державами – Вавилонией, Персией, эллинистическими царствами, Парфией и Римом. Римляне, в частности, пытались проникнуть в Йемен и в 106 г. н. э. аннексировали Набатейское царство.

Саба и государство юга Аравии

На юге Аравийского полуострова в XI–VIII вв. до н. э. сложились высокоразвитые государства южнопериферийных семитов: Майн, наиболее могущественная Саба, поддерживавшая при знаменитой «царице Савской» около 950 до н. э. тесные отношения с царством Соломона, а также Катабан, Аусан и Хадрамаут. Ожесточенные войны между ними за преобладание привели в конце концов к выдвижению нового Химьяритского государства (конец II в. до н. э.), за несколько веков объединившего всю Южную Аравию.

Для общественного строя Южной Аравии характерны прочность родоплеменного строя и сочетание земель свободных общин, храмовых хозяйств, хозяйств правителя и его рода. Последние три категории земель обрабатывались арендаторами и зависимыми (несвободными, прикрепленными к своему труду и земле) мелкими землепользователями. Среди последних многие были государственными и храмовыми рабами по сословию. Лиц рабского звания было немало, но частные рабы в производстве применялись редко. Долговое рабство, благодаря могуществу племенных структур, поддерживавших общинную солидарность, было мало распространено.

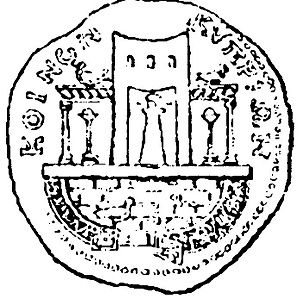

Высшая исполнительная власть в Сабе принадлежала наследственным правителям‑мукаррибам, делившим власть с временными магистратами, избиравшимися из представителей знатных родов, и советами племенных вождей и старейшин. Общесабейский совет старейшин, в который входил и сам мукарриб, считался верховным органом управления.

Древнеарабская политеистическая религия носила в основном родовой характер; культ осуществлялся жреческими родами (как и у древних евреев). Высшие жреческие функции в Сабе принадлежали мукаррибу и магистратам. Ведущими божествами были Астар на юге, Аллаху («Бог», высшее божество) и Душара (бог грома и плодородия, реальный управитель мира) у набатеев, а также лунный бог, известный в разных регионах под разными именами. В Южной Аравии строились храмы, в Северной богов почитали на «высотах» – в святилищах, расположенных на возвышенностях.