- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Цифровые измерительные устройства Учебно-методическое пособие

- •Содержание

- •1 Задание на курсовое проектирование

- •2 Типовые блоки цифровых приборов

- •2.1 Микропроцессорный блок на базе микропроцессора кр580вм80

- •2.2 Микропроцессорный блок на базе микроконтроллера at89c51

- •2.3 Блок памяти

- •2.3.1 Основные параметры запоминающих устройств

- •2.3.2 Классификация запоминающих устройств

- •2.4 Блок индикации

- •2.4.1 Индикация на светодиодах

- •2.4.2 Индикация на семисегментных индикаторах

- •2.4.3 Индикация на матричных светодиодных индикаторах

- •2.4.4 Индикация на жидкокристаллических дисплеях

- •2.5 Блок ввода информации

- •2.6 Блок связи прибора с пк

- •2.6.1 Связь по параллельному интерфейсу

- •2.6.2 Связь по последовательному интерфейсу

- •2.7 Блок преобразования сигналов

- •2.7.1 Преобразование амплитуды сигнала

- •2.7.2 Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование

- •2.8 Блок автоматического выбора предела измерений

- •2.9 Аналоговая часть измерительного прибора

- •2.9.1 Аналоговые компараторы

- •2.9.2 Дифференцирующие цепи

- •2.9.3 Интегрирующие цепи

- •3 Некоторые типовые ситуации при построении узлов и блоков циу

- •3.1 Подключение памяти и внешних устройств к микропроцессору (микроконтроллеру). Распределение адресного пространства микроконтроллера.

- •3.2 Типы выходных каскадов логических элементов

- •3.3 Режимы неиспользуемых входов

- •3.4 Выбор серии микросхем

- •4 Методы построения цифровых измерительных приборов

- •4.1 Метод дискретного счета (время-импульсный метод)

- •4.1.1 Измерение временных интервалов

- •4.1.2 Измерение сдвига фаз

- •4.1.3 Измерение напряжения

- •4.1.4 Измерение параметров электрических цепей

- •4.2 Частотно-импульсный метод

- •4.2.1 Измерение напряжения

- •4.3 Кодово-импульсный метод

- •4.4 Метод двойного интегрирования

- •4.5 Метод электронно-счетного частотомера

- •5 Основные требования, предъявляемые к выполнению курсового проекта

- •5.1 Требования к текстовой части курсового проекта

- •5.1.1 Структура и содержание пояснительной записки

- •5.1.2 Правила оформления пояснительной записки

- •5.2 Требования к оформлению графической части курсового проекта

- •5.2.1 Позиционное обозначение элементов в схемах

- •5.2.2 Обозначение цепей в электрических схемах

- •5.2.3 Примеры условно-графических обозначений в схемах

- •5.2.3.1 Условно-графические обозначения элементов цифровой техники

- •5.2.3.2 Условно-графические обозначения элементов аналоговой техники

- •5.2.3.3 Условно-графические обозначения интегральных оптоэлектронных элементов индикации

- •5.2.3.4 Условно-графические обозначения резисторов

- •5.2.3.5 Условно-графические обозначения конденсаторов

- •5.2.3.6 Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов

- •5.2.3.7 Условно-графические обозначения полупроводниковых приборов

- •5.2.3.8 Условно-графические обозначения коммутационных устройств и контактных соединений

- •5.2.3.9 Условно-графические обозначения электрических связей, проводов, кабелей

- •5.2.3.10 Условно-графическое обозначение заземления

- •6. Варианты заданий

- •7. Список использованных источников

2.4.1 Индикация на светодиодах

Светодиоды используются в том случае, когда требуется индикация типа ДА/НЕТ. Светодиоды изготовляются на основе полупроводниковых материалов (арсенида галлия, фосфида галлия и др.), пропускание тока через которые вызывает их свечение. Яркость свечения светодиода непосредственно зависит от величины тока. Обычно достаточны токи от единиц до приблизительно двадцати миллиампер при падении напряжения на диоде около 1-2В. Как правило, последовательно со светодиодом включается резистор, задающий и стабилизирующий ток диода.

Схема включения светодиодного индикатора приведена на рисунке 2.15.

|

Рисунок 2.15 – Схема подключения светодиода к порту микропроцессора |

2.4.2 Индикация на семисегментных индикаторах

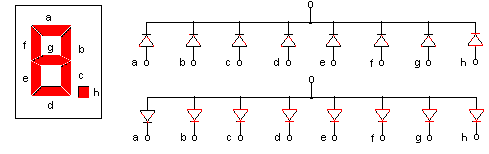

Семисегментные индикаторы используются для отображения цифровой и буквенной информации. Семь отображающих элементов позволяют высвечивать десятичные и шестнадцатиричные цифры, некоторые буквы русского и латинского алфавитов, а также некоторые специальные знаки (рисунок 2.16).

|

Рисунок 2.16 – Внешний вид семисегментного индикатора (а), варианты светодиодных индикаторов с общим катодом (б) и общим анодом (в) |

Способы подключения семисегментного светодиодного индикатора к МК показаны на рисунке 2.17.

|

Рисунок 2.17 – Способы подключения семисегментного светодиодного индикатора к МК |

Для засветки одного сегмента большинства типов семисегментных светодиодных индикаторов необходимо обеспечить протекание через сегмент тока 10-15 мА при напряжении на сегменте 2,0-2,5 В. Низкая нагрузочная способность микроконтроллера не допускает прямого соединения с семисегментными индикаторами. В качестве промежуточных усилителей тока могут использоваться логические элементы, регистры или интегральные схемы преобразователей кодов для управления семисегментных индикаторов.

Преобразование двоичных кодов в коды для семисегментного индикатора может осуществляться либо программно, либо аппаратно с использованием дешифраторов К514ИД1, К514ИД2, 133ПП4, 564ИД5 и других.

Существует два способа организации интерфейса микроконтроллера с линейным дисплеем: статический и динамический.

В первом случае требуется наличие на входах каждого индикатора специальных буферных регистров для хранения кодов выводимых символов. Естественно, что с увеличением разрядности дисплея возрастает число дополнительных микросхем, а, следовательно, и стоимость всей системы.

Второй способ индикации (динамический) основан на том, что любой световой индикатор является инерционным прибором, а человеческому глазу отображаемая на дисплее информация, если ее обновлять с частотой примерно 20 раз в секунду, представляется неизменяемой. Достоинством динамической индикации является экономия преобразователей кода и соединительных проводов, что весьма существенно если схема динамической цифровой индикации удалена от источника информации. Преимущество данного способа ощутимо при числе разрядов больше 4 ... 6. Схема с динамической индикацией потребляет меньший ток, имеет меньшие габариты и меньшую стоимость. Но динамический способ вывода информации на дисплей требует более сложного программного обеспечения.

Когда речь идет об индикации в микропроцессорных системах практически всегда предпочтение отдается динамическому способу. При статической индикации цифр одного порта хватит лишь на два разряда, еще и с применением двух внешних дешифраторов. Если использовать динамическую индикацию, то одного порта хватит для индикации 16 разрядов (можно и больше) и это также при использовании двух внешних микросхем. Таким образом, можно уменьшить число используемых портов контроллера

Но на самом деле есть ситуации, в которых необходимо применить статическую индикацию. Например, когда требуется большая яркость свечения, и она не может быть достигнута при динамическом способе, либо когда программа индикации сильно отнимает ресурсы системы, либо когда в программе есть длинные участки, которые заставляют табло мерцать или даже ненадолго гаснуть, что недопустимо, а также при управлении блинкерными индикаторами. В этих случаях очень эффективно применять контроллеры дисплеев, либо готовые дисплейные модули, в состав которых входят такой контроллер (новые LCD). Это удобно тем, что основной процессор уже не занимается индикацией.

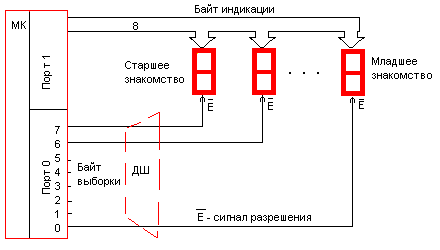

Рассмотрим линейный дисплей на семисегментных индикаторах с динамическим отображением информации (рисунок 2.18). В этом случае байт индикации поступает одновременно на входы всех семисегментных индикаторов, образующих линейный дисплей, а выбор знакоместа осуществляется байтом выборки, представляющим собой код "бегущий нуль". При бездешифраторном способе формирования байта выборки максимальное число знакомест линейного дисплея ограничено разрядностью порта. Использование для формирования кода "бегущий нуль" внешнего дешифратора позволяет значительно увеличить число знакомест линейного дисплея.

|

Рисунок 2.18 – Линейный дисплей на семисегментных индикаторах с динамическим отображением информации |