- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Цифровые измерительные устройства Учебно-методическое пособие

- •Содержание

- •1 Задание на курсовое проектирование

- •2 Типовые блоки цифровых приборов

- •2.1 Микропроцессорный блок на базе микропроцессора кр580вм80

- •2.2 Микропроцессорный блок на базе микроконтроллера at89c51

- •2.3 Блок памяти

- •2.3.1 Основные параметры запоминающих устройств

- •2.3.2 Классификация запоминающих устройств

- •2.4 Блок индикации

- •2.4.1 Индикация на светодиодах

- •2.4.2 Индикация на семисегментных индикаторах

- •2.4.3 Индикация на матричных светодиодных индикаторах

- •2.4.4 Индикация на жидкокристаллических дисплеях

- •2.5 Блок ввода информации

- •2.6 Блок связи прибора с пк

- •2.6.1 Связь по параллельному интерфейсу

- •2.6.2 Связь по последовательному интерфейсу

- •2.7 Блок преобразования сигналов

- •2.7.1 Преобразование амплитуды сигнала

- •2.7.2 Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование

- •2.8 Блок автоматического выбора предела измерений

- •2.9 Аналоговая часть измерительного прибора

- •2.9.1 Аналоговые компараторы

- •2.9.2 Дифференцирующие цепи

- •2.9.3 Интегрирующие цепи

- •3 Некоторые типовые ситуации при построении узлов и блоков циу

- •3.1 Подключение памяти и внешних устройств к микропроцессору (микроконтроллеру). Распределение адресного пространства микроконтроллера.

- •3.2 Типы выходных каскадов логических элементов

- •3.3 Режимы неиспользуемых входов

- •3.4 Выбор серии микросхем

- •4 Методы построения цифровых измерительных приборов

- •4.1 Метод дискретного счета (время-импульсный метод)

- •4.1.1 Измерение временных интервалов

- •4.1.2 Измерение сдвига фаз

- •4.1.3 Измерение напряжения

- •4.1.4 Измерение параметров электрических цепей

- •4.2 Частотно-импульсный метод

- •4.2.1 Измерение напряжения

- •4.3 Кодово-импульсный метод

- •4.4 Метод двойного интегрирования

- •4.5 Метод электронно-счетного частотомера

- •5 Основные требования, предъявляемые к выполнению курсового проекта

- •5.1 Требования к текстовой части курсового проекта

- •5.1.1 Структура и содержание пояснительной записки

- •5.1.2 Правила оформления пояснительной записки

- •5.2 Требования к оформлению графической части курсового проекта

- •5.2.1 Позиционное обозначение элементов в схемах

- •5.2.2 Обозначение цепей в электрических схемах

- •5.2.3 Примеры условно-графических обозначений в схемах

- •5.2.3.1 Условно-графические обозначения элементов цифровой техники

- •5.2.3.2 Условно-графические обозначения элементов аналоговой техники

- •5.2.3.3 Условно-графические обозначения интегральных оптоэлектронных элементов индикации

- •5.2.3.4 Условно-графические обозначения резисторов

- •5.2.3.5 Условно-графические обозначения конденсаторов

- •5.2.3.6 Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов

- •5.2.3.7 Условно-графические обозначения полупроводниковых приборов

- •5.2.3.8 Условно-графические обозначения коммутационных устройств и контактных соединений

- •5.2.3.9 Условно-графические обозначения электрических связей, проводов, кабелей

- •5.2.3.10 Условно-графическое обозначение заземления

- •6. Варианты заданий

- •7. Список использованных источников

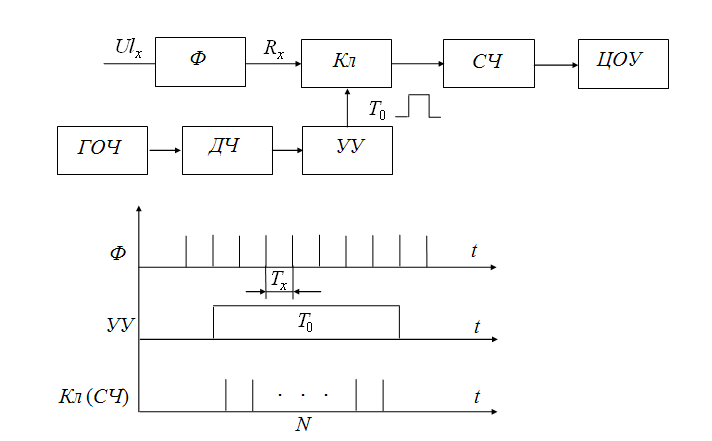

4.5 Метод электронно-счетного частотомера

Метод

электронно-счетного частотомера основан

на том, что для измерения частоты

![]() периодического сигнала достаточно

сосчитать число его периодов за известный

интервал времени

.

Результат измерения определяется

соотношением

периодического сигнала достаточно

сосчитать число его периодов за известный

интервал времени

.

Результат измерения определяется

соотношением

![]() ,

,

![]() .

.

Схема

цифрового частотомера представлена на

рисунке 4.13. Формирователь Ф из

![]() формирует импульсы с частотой

формирует импульсы с частотой

![]() .

Устройство управления УУ формирует

из стабильных колебаний генератора

образцовой частоты ГОЧ с помощью

делителя частоты ДЧ строб-импульс

длительностью

,

открывающий ключ Кл. За время

на счетчик Сч проходит N

импульсов с периодом

.

Устройство управления УУ формирует

из стабильных колебаний генератора

образцовой частоты ГОЧ с помощью

делителя частоты ДЧ строб-импульс

длительностью

,

открывающий ключ Кл. За время

на счетчик Сч проходит N

импульсов с периодом

![]() .

Обычно берут

.

Обычно берут

![]() с (K = 0, 1, 2 . . .), тогда

с (K = 0, 1, 2 . . .), тогда

![]() Гц. Значение множителя

Гц. Значение множителя

![]() учитывается положением запятой или

включением соответствующей надписи

(Гц, кГц, МГц и т. д.) на цифровом отсчетном

устройстве ЦОУ.

учитывается положением запятой или

включением соответствующей надписи

(Гц, кГц, МГц и т. д.) на цифровом отсчетном

устройстве ЦОУ.

|

Рисунок 4.13 – Структурная схема и временные диаграммы работы частотомера |

Основные составляющие погрешности метода:

Погрешность

формирования образцового интервала

времени

определяется в основном нестабильностью

ГОЧ, может быть уменьшена (термостатированием

ГОЧ) до

![]() .

.

Погрешность дискретности

![]() .

.

Погрешность уменьшается с увеличением времени измерения и частоты . При измерении высоких частот погрешность мала и сравнима с . Расширение рабочего диапазона в области СВЧ ограничивается достижимым быстродействием счетчика СЧ. Поэтому для работы на частотах свыше 500 МГц1 ГГц используют гетеродинное преобразование частоты.

Данный способ служит для измерения сигналов высокой частоты. Если частота измеряемого сигнала значительно ниже частоты образцового сигнала, то считают количество периодов образцового сигнала в течение периода измеряемого сигнала. При этом процесс измерения сигнала низкой частоты аналогичен процессу измерения сигналов высокой частоты.

5 Основные требования, предъявляемые к выполнению курсового проекта

Курсовой проект состоит из текстового (пояснительная записка) и графических документов.

Все документы курсового проекта должны иметь обозначение. Оно проставляется на титульном листе, листах пояснительной записки и на всех чертежах, схемах, диаграммах графической части проекта, имеющих основные надписи. Например, для обозначения пояснительной записки должно использоваться обозначение КП 200106.20.000 ПЗ. Первая группа из шести цифр (200106) обозначает шифр специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». Вторая группа цифр (20) обозначает вариант задания курсового проекта. В пояснительной записке третья цифровая группа – 000. В остальных случаях в третьей группе первая цифра указывает номер сборочной единицы с первого по девятый. При обозначении документа сборочной единицы указывается цифровая группа от 100 по 900

Буквенная группа обозначает код (шифр, марку) документа, например:

ПЗ – пояснительная записка;

ТУ – техническое условие;

ТО – техническое описание;

СБ – сборочный чертеж;

ВО – чертеж общего вида;

ПМ – программа и методика испытаний.

При обозначении схем следует руководствоваться ГОСТ 2.701.

В зависимости от элементов и связей, входящих в состав объекта, схемы подразделяются на виды: электрические (Э), гидравлические (Г), пневматические (П), кинематические (К), оптические (Л), энергетические (Р).

В зависимости от назначения схемы делятся на типы и обозначаются цифрами:

структурные (1), объединяют основные функциональные части объекта и показывают их назначение и взаимосвязи;

функциональные (2), разъясняют процессы, протекающие в устройстве, и показывают принцип его работы;

принципиальные (3), определяют полный состав элементов и связей между ними, дают детальное представление о принципах работы устройства.