- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Цифровые измерительные устройства Учебно-методическое пособие

- •Содержание

- •1 Задание на курсовое проектирование

- •2 Типовые блоки цифровых приборов

- •2.1 Микропроцессорный блок на базе микропроцессора кр580вм80

- •2.2 Микропроцессорный блок на базе микроконтроллера at89c51

- •2.3 Блок памяти

- •2.3.1 Основные параметры запоминающих устройств

- •2.3.2 Классификация запоминающих устройств

- •2.4 Блок индикации

- •2.4.1 Индикация на светодиодах

- •2.4.2 Индикация на семисегментных индикаторах

- •2.4.3 Индикация на матричных светодиодных индикаторах

- •2.4.4 Индикация на жидкокристаллических дисплеях

- •2.5 Блок ввода информации

- •2.6 Блок связи прибора с пк

- •2.6.1 Связь по параллельному интерфейсу

- •2.6.2 Связь по последовательному интерфейсу

- •2.7 Блок преобразования сигналов

- •2.7.1 Преобразование амплитуды сигнала

- •2.7.2 Аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование

- •2.8 Блок автоматического выбора предела измерений

- •2.9 Аналоговая часть измерительного прибора

- •2.9.1 Аналоговые компараторы

- •2.9.2 Дифференцирующие цепи

- •2.9.3 Интегрирующие цепи

- •3 Некоторые типовые ситуации при построении узлов и блоков циу

- •3.1 Подключение памяти и внешних устройств к микропроцессору (микроконтроллеру). Распределение адресного пространства микроконтроллера.

- •3.2 Типы выходных каскадов логических элементов

- •3.3 Режимы неиспользуемых входов

- •3.4 Выбор серии микросхем

- •4 Методы построения цифровых измерительных приборов

- •4.1 Метод дискретного счета (время-импульсный метод)

- •4.1.1 Измерение временных интервалов

- •4.1.2 Измерение сдвига фаз

- •4.1.3 Измерение напряжения

- •4.1.4 Измерение параметров электрических цепей

- •4.2 Частотно-импульсный метод

- •4.2.1 Измерение напряжения

- •4.3 Кодово-импульсный метод

- •4.4 Метод двойного интегрирования

- •4.5 Метод электронно-счетного частотомера

- •5 Основные требования, предъявляемые к выполнению курсового проекта

- •5.1 Требования к текстовой части курсового проекта

- •5.1.1 Структура и содержание пояснительной записки

- •5.1.2 Правила оформления пояснительной записки

- •5.2 Требования к оформлению графической части курсового проекта

- •5.2.1 Позиционное обозначение элементов в схемах

- •5.2.2 Обозначение цепей в электрических схемах

- •5.2.3 Примеры условно-графических обозначений в схемах

- •5.2.3.1 Условно-графические обозначения элементов цифровой техники

- •5.2.3.2 Условно-графические обозначения элементов аналоговой техники

- •5.2.3.3 Условно-графические обозначения интегральных оптоэлектронных элементов индикации

- •5.2.3.4 Условно-графические обозначения резисторов

- •5.2.3.5 Условно-графические обозначения конденсаторов

- •5.2.3.6 Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов

- •5.2.3.7 Условно-графические обозначения полупроводниковых приборов

- •5.2.3.8 Условно-графические обозначения коммутационных устройств и контактных соединений

- •5.2.3.9 Условно-графические обозначения электрических связей, проводов, кабелей

- •5.2.3.10 Условно-графическое обозначение заземления

- •6. Варианты заданий

- •7. Список использованных источников

4.1.2 Измерение сдвига фаз

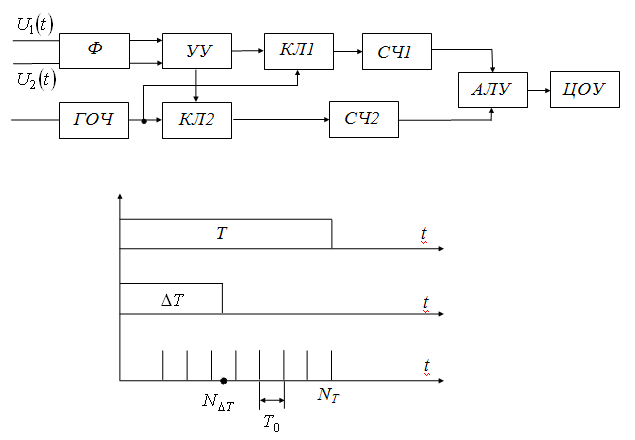

На рис. 4.6 приведена структурная схема и эпюры напряжений фазометра с измерением за один период (фазометр мгновенных значений).

|

Рисунок 4.6 – Структурная схема и временные диаграммы фазометра мгновенных значений |

Формирователь

Ф и устройство управления УУ из

входных сигналов создают

последовательность импульсов с

длительностями Т и

![]() Т.

Ключ КЛ1 открывается на время Т,

а ключ КЛ2 – на время

Т.

Ключ КЛ1 открывается на время Т,

а ключ КЛ2 – на время![]() Т,

пропуская на счетчики СЧ1 и СЧ2

импульсы с частотой

Т,

пропуская на счетчики СЧ1 и СЧ2

импульсы с частотой

![]() с генератора образцовой частоты ГОЧ.

Счетчик СЧ1 осуществляет подсчет

числа счетных импульсов

с генератора образцовой частоты ГОЧ.

Счетчик СЧ1 осуществляет подсчет

числа счетных импульсов

![]() ,

соответствующего периоду Т, а

счетчик СЧ2 – числа счетных импульсов

,

соответствующего периоду Т, а

счетчик СЧ2 – числа счетных импульсов

![]() ,

соответствующего длительности

Т.

В арифметико-логическом

устройстве АЛУ осуществляется

вычисление величины фазового сдвига

,

соответствующего длительности

Т.

В арифметико-логическом

устройстве АЛУ осуществляется

вычисление величины фазового сдвига

![]() ,

которое отображается в

цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

Погрешность такого фазометра обусловлена

в основном погрешностями формирования

временных интервалов

Т

и Т, нестабильностью ГОЧ, а также

погрешностями дискретности кодирования

интервалов Т и

Т

,

которое отображается в

цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

Погрешность такого фазометра обусловлена

в основном погрешностями формирования

временных интервалов

Т

и Т, нестабильностью ГОЧ, а также

погрешностями дискретности кодирования

интервалов Т и

Т

![]() и

и

![]() .

Погрешность дискретности кодирования

интервала

Т:

.

Погрешность дискретности кодирования

интервала

Т:

![]() ,

,

где f частота входных сигналов. Отсюда видно, что с ростом f погрешность дискретности увеличивается и для ее уменьшения необходимо увеличивать частоту ГОЧ.

Недостатки такого фазометра: относительно узкий диапазон входных частот и большая погрешность измерения при наличии случайных помех и наводок в сигнале.

На рисунке 4.7 приведена схема и эпюры напряжений фазометра с постоянным временем измерения (фазометра с усреднением).

|

Рисунок 4.6 – Структурная схема и временные диаграммы фазометра с усреднением |

Формирователь

Ф формирует импульсы длительностью

Т,

пропорциональной измеряемому фазовому

сдвигу. Ключ КЛ1 открывается на время

Т

и пропускает N

счетных импульсов частотой

с генератора образцовой частоты ГОЧ.

Ключ КЛ2 открыт на длительное время

измерения

![]() ,

формируемое устройством управления УУ

с помощью делителя частоты ДЧ из

импульсов высокостабильного ГОЧ.

При этом время

для постоянной частоты входного сигнала

обычно выбирается кратным периоду

входных сигналов, т. е.

,

формируемое устройством управления УУ

с помощью делителя частоты ДЧ из

импульсов высокостабильного ГОЧ.

При этом время

для постоянной частоты входного сигнала

обычно выбирается кратным периоду

входных сигналов, т. е.

![]() .

Тогда счетчик за время

подсчитает число импульсов:

.

Тогда счетчик за время

подсчитает число импульсов:

![]() ,

,

где n коэффициент деления делителя частоты.

Случайная погрешность здесь уменьшается за счет усреднения результата измерения. Источники погрешности в основном те же, что и для предыдущей схемы.

Недостаток фазометра большое время измерения, зависящее от частоты исследуемого сигнала и необходимой точности измерений. Диапазон рабочих частот от долей герца до единиц мегагерц, погрешности порядка 0,010,10.

4.1.3 Измерение напряжения

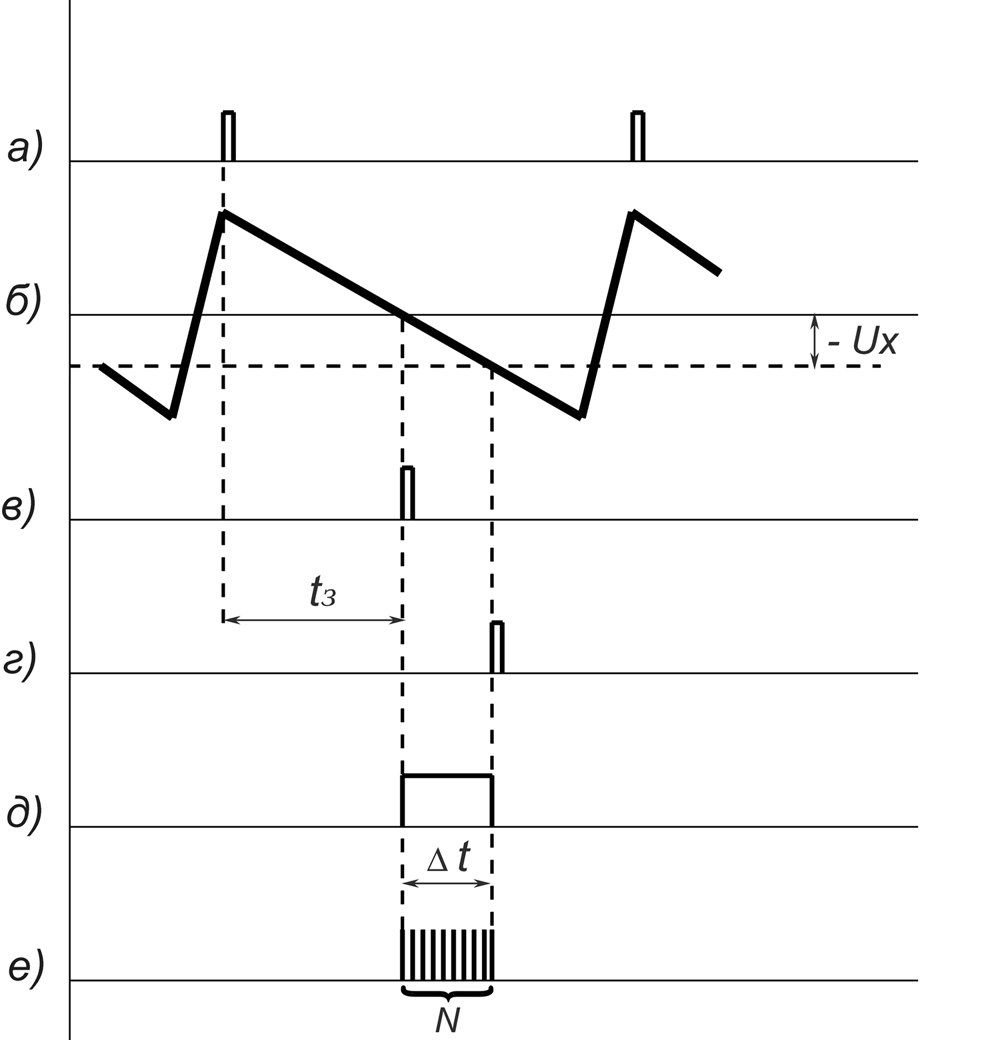

Рассмотрим работу цифровых вольтметров постоянного тока с время-импульсным преобразованием. В основу принципа действия таких приборов положен время-импульсный метод преобразования постоянного напряжения в пропорциональный интервал времени с последующим измерением длительности интервала цифровым способом. Структурная схема вольтметра представлена на рисунке 4.7.

|

Рисунок 4.7 – Структурная схема вольтметра с время-импульсным преобразованием |

Измеряемое напряжение подаётся на входное устройство, в котором напряжение приводится к некоторому номинальному пределу с помощью делителя напряжения и далее поступает на усилитель постоянного тока. В усилителе оно усиливается до величины, не превышающей максимального уровня сигнала генератора линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН), чтобы обеспечить сравнение этих напряжений. Запуск схемы осуществляется управляющим устройством, импульсы которого одновременно производят сброс счетчика перед каждым измерением и срабатывание формирователя измерительных импульсов. Работа цифровой части вольтметра поясняется временными диаграммами (рисунок 4.8).

|

Рисунок 4.8 – Диаграммы работы цифрового вольтметра, реализующего время-импульсный метод |

Импульсы управляющего устройства (рисунок 4.8,а) запускают ГЛИН, вырабатывающий симметричное линейно-изменяющееся напряжение (рисунок 4.8,б). Это напряжение, являющееся образцовым, поступает на устройство сравнения (компаратор) двух напряжений, где производится сравнение измеряемого напряжения с выхода усилителя постоянного тока и напряжения ГЛИН. В момент равенства двух напряжений устройство сравнения вырабатывает импульс (рисунок 4.8,г), которым производится срабатывание формирователя импульсов, роль которого выполняет триггер с раздельным запуском. Другое срабатывание триггера осуществляется импульсом управляющего устройства, проходящего через линию задержки, осуществляющую задержку импульса на величину, равную половине прямого хода сигнала ГЛИН (рисунок 4.8,в). Таким образом, длительность импульса формирователя (рисунок 4.8,д) будет пропорциональна измеряемому напряжению

![]() ,

,

где k – коэффициент пропорциональности, характеризующий угол наклона пилообразного напряжения.

Импульс

формирователя поступает на ключ,

пропускающий за это время сигналы

генератора счетных импульсов на вход

счетчика. Цифровое измерительное

устройство отображает на цифровом табло

количество счетных импульсов

![]() (рисунок 4.8,е). Полярность измеряемого

постоянного напряжения определяется

очерёдностью срабатывания формирователя

импульсов и соответствующий сигнал «»

или «+» подаётся в цифровое измерительное

устройство.

(рисунок 4.8,е). Полярность измеряемого

постоянного напряжения определяется

очерёдностью срабатывания формирователя

импульсов и соответствующий сигнал «»

или «+» подаётся в цифровое измерительное

устройство.

Погрешность измерения зависит от линейности и отклонения скорости изменения пилообразного напряжения от номинальной, стабильности частоты генератора счетных импульсов, чувствительности сравнивающего устройства, точности установки импульса нулевого уровня и др. Одним из основных недостатков вольтметров с время-импульсным преобразованием является влияние различных помех на результат измерения, в частности помех частоты 50 Гц промышленной сети. Наибольшая погрешность определяется пиковым значением напряжения помехи.